ナチを欺いた死体 英国の奇策・ミンスミート作戦の真実 [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ベン・マッキンタイアー著の「ナチを欺いた死体」を読破しました。

2011年10月に発刊されたときから気になっていた469ページの本書は、

1943年にシチリア上陸を目指す「ハスキー作戦」の欺瞞工作として実施された

ワリと有名な作戦の全貌を暴いた一冊です。

一口に言うとこの欺瞞工作とは、連合軍が翌年のノルマンディ上陸でも徹底して行ったように

上陸場所はシチリアではなく、ギリシャとサルディーニャ島であると書かれた手紙を持った

英将校の死体を拾わせて、それをヒトラーを信じさせようとするものです。

まずは英国がドイツに宣戦布告した1939年9月の英国海軍情報部から・・。

諜報作戦を立案する際立った能力のある男、イアン・フレミング少佐と、

その上司の部長ゴドフリーによって作成された機密メモが各軍情報部に配布されます。

ドイツ人を騙すための方法が51個も提案され、その中には

「調理法を記した爆薬を詰めた缶詰を海に流し、腹を空かせた敵艦船の乗員が回収して

火にかけたとたんに全員を吹き飛ばす」といった卑劣な方法に、

「死体に空軍兵士の軍服を着せ、重要文書をポケットに入れて海岸に落とす」。

このような突拍子もない案を考えつくフレミング少佐は、後に「ジェームズ・ボンド」を生み出し、

部長のゴドフリーは彼の小説に登場する007の上司「M」のモデルなのです。

そして時は過ぎ、1942年になると空軍情報・保安部の大尉で、「MI5」に臨時転属していた

チャムリーによって「死体に重要文書」が具体的に拡張され、

作戦が海軍主導となったことから海軍情報部のモンタギュー少佐とコンビを組むことになります。

しかし当初は10ポンドも出せば陸軍病院から簡単に死体は手に入ると思っていた彼らですが、

それが驚くほど難しいことに気がつくのです。

つまり軍人にふさわしい年齢で、死んだばかりで、目立った外傷や疾患がなく、

遺体を赤の他人が理由も告げずに持って行っても近親者が文句を言わない・・。

まぁ、フランケンシュタインのモンスターを作るようにはいかないわけですね。

1943年1月12日に死亡が宣告された34歳のウェールズ人、グリンドゥール・マイケル。

独身で、金も家族もいないこの男の死因は殺鼠剤を服毒したことによるもの。

有名な法医学者でも死因の解明ができないような死体が手に入り、冷蔵保存されます。

かくしてシチリア上陸「ハスキー作戦」の欺瞞工作「ミンスミート作戦」が本格的に始動。

「ミンスミート(Mincemeat)」とは刻んだドライフルーツの洋酒漬けや挽肉などの意味で、

英国では定められたコードネームを蓄積し、その作戦完了後に戻して、

再度利用するというシステムなんだそうです。

これはコードネームというものは、スパイにしろ、軍参謀にしろ、

立案者が洒落の利いた暗示的なモノで意味を持たせたがることを懸念したものであり、

ドイツ軍の無頓着さを参考にして、英本土上陸の「あしか作戦」に触れています。

あしかはドイツ語で「ゼーレーヴェ(Seelöwe)」、英語で「シーライオン(Sea Lion)」ですが、

ライオンは英国の紋章であり、その国に海から攻撃するという

なんとも単純なコードネームだとしています。確かにそうですねぇ。

朝日ソノラマに「幻の英本土上陸作戦」という、「もしも本」があったのを発見しましたので

今度、読んでみようかと思います。

しかし実はココからが大変です。

グリンドゥール・マイケルはドイツ人が怪しまない身元のしっかりした軍人に変身しなければならず、

そのための写真つきの身分証、財布の中には生活臭に溢れた品々が必要ですし、

なにより連合軍の上陸場所が誰でも想像できるほどみえみえのシチリアではなく、

ギリシャとサルディーニャ島であると書かれた手紙の信憑性をどのようにするか??

海軍将校にすると、「これ見よがしの」制服を新調するために死体の寸法を仕立て屋に測らせるという

おぞましい仕事が必要になることから、軍服のサイズが規格化された「海兵隊」に決定。

軍装一式を調達したチャムリーは以後、毎日その服装で過ごし、使用感を出すことにも専念し、

名前もマーティン少佐に決まって、情報部の可愛い女の子の写真に手紙が財布に収められます。

ようやく準備作業であるマーティン少佐の私物が整うと、ドイツ軍を騙す手紙の偽造が始まります。

英陸軍参謀次長アーチー・ナイ少将から北アフリカのアイゼンハワーの元で

軍を指揮しているハロルド・アレキサンダー大将への私信という形で作成。

モンタギューの草稿は「アイゼンハワーとの仲はどうかい?」とか、

「モントゴメリーの頭がデカい」ことをからかう悪意のない言葉もちりばめられますが、

それから1ヶ月間、情報部の様々な人間が口を挟み、何度も書き直し・・。

最終的には参謀総長のアラン・ブルックまでが登場して、

「本物らしさを出す最善の方法」としてナイ少将本人が欺瞞の手紙を書くことになります。

ついでとばかりに連合作戦本部司令官のマウントバッテン卿から

地中海艦隊司令官カニンガム元帥に宛てた手紙も作成。

本書にはこの「完璧な手紙」も全文掲載されているのが良いですね。

こうして英首相チャーチルと「ハスキー作戦」を指揮するアイゼンハワーも、

「ミンスミートに完全な許可を与える」のでした。

グリンドゥール・マイケルとして死んでから、3ヵ月間冷蔵されていたマーティン少佐。

いよいよ出動のために軍服に救命胴衣を身に付けますが、

両目は落ち込み、皮膚は毒素による黄疸で黄色くなっています。

特注の死体運搬容器にドライアイスが詰められてスコットランドへ車で出発。

そこからジュエル大尉の潜水艦「セラフ」に乗り換えて、

スペインの南西、アンダルシアのウエルバ沖を目指します。

もちろん艦長以外には容器の中身は秘密。。

狭い艦内では乗組員たちも楽しくマーティン少佐と一緒に過ごすのでした。

無事にミッションを完了し、ジブラルタルから「荷物は無事配達」と書いた絵葉書を

モンタギューに送ったジュエル艦長。

スペイン人漁師が溺死体を発見し、スペイン海軍の大尉に引き渡されますが

ここからは完全なスパイ小説のような展開となります。

すなわち中立国のスペインと、その首都マドリードにおける英独のスパイ合戦です。

英独双方のスパイは死体の持っていた手紙の存在に気がつきますが、

躍起になって手に入れようとするドイツ側に、すぐに返してほしい"フリ"をしつつ、

なんとかドイツ人の手に渡らせようとする英国側・・。

いくらドイツ寄りのスペインであっても、英国将校が保持していた手紙を

勝手に開封するなどという行為は政治的にも芳しくなく、

スペイン側に気を使って返されたら、「ミンスミート」は元も子もありません。

ロンドンで待つモンタギューも、イライラが頂点に達しています。

ドイツ側のクラウス、キューレンタールといったスパイに加え、

国防軍防諜部(アプヴェーア)部長カナリス提督も絡んで、

見事手紙のコピーをゲットすることの出来たドイツ。

この情報に英独双方が万々歳・・。

それでも48時間以上、この手紙を調べたアプヴェーアは「信憑性は五分五分」と報告。

さらに真贋を立証する任務はドイツ国防軍の情報機関の要、「西方外国軍課」が

担当することになるのでした。

この「西方外国軍課」の課長は男爵アレクシス・フォン・レンネという中佐ですが、

銀行家の出身で几帳面で融通が利かず、頭が恐ろしく切れるキリスト教徒と紹介されます。

ちなみに、この当時の「東方外国軍課」の課長は、あのラインハルト・ゲーレンですね。

やがてヒトラーのお気に入りで、疑り深いレンネの出した答えは「本物」。。

著者はこの彼の出した答えに疑問を呈します。

その最も大きな理由は、翌年のノルマンディ上陸作戦の欺瞞工作もそのまま報告し、

英国にいる44個師団を89個にまで水増して報告するという連合軍にとっての立役者であり、

その後のヒトラー暗殺未遂事件で逮捕、処刑されたことから、

「反ナチ」将校としてドイツを敗戦に追い込むために真実を報告しなかったとしています。

ヒトラーとドイツ軍はサルディーニャ島の兵力を倍増し、戦闘機も追加配備。

それからバルカン半島のドイツ軍師団も8個から18個に増え、

ギリシャには海岸砲台を設置して、防衛部隊も1個から8個師団へと増強します。

まもなく始まるソ連との一大決戦「クルスクの戦い」の前に苦労してますねぇ。。

「ミンスミート」のあおりを喰らって兵員を割かれたケッセルリンク元帥の守るシチリアでは

「ヘルマン・ゲーリング師団」などが奮戦するものの、、

あっという間に降伏するイタリア兵の多さに、その戦力だけではどうにもなりません。

こうして大成功を収めた「ミンスミート作戦」のかかった経費はたった200ポンドほど。。

戦後、モンテギューは「実在しなかった男」を出版し、

ベストセラーとなって1956年に映画化もされますが、

相棒のチャムリーに、ドイツの暗号機エニグマを解読していたウルトラ、

そして「マーティン少佐」の正体など、書けないことがあまりに多く、

本書はそれらをすべて解明しようと書かれたものということです。

著者は「ナチが愛した二重スパイ 」という本も書いていて、

主役となるのは本書にも登場する「ジグザグ」というコードネームのスパイです。

ですから、本書も戦争ものというより、スパイものといった雰囲気でしたね。

007の作者、イアン・フレミングの話も初めて知りましたし、

007モノ、一度、チャレンジしてみようか・・という気にもなりました。

映画で一番好きなのは、ヘスラー大佐が登場する「ロシアより愛をこめて」ですが、

初めてロードショーに行ったのは「ムーンレイカー」です。

でもコレ原作が評判良いですね。

元ナチス親衛隊の生き残りの復讐・・といった話のようで、独破戦線向きかな??

「Uボートで来たスパイ―あるナチス・ドイツ諜報員の回想」っていうのも

かなり前から気になっています。

ベン・マッキンタイアー著の「ナチを欺いた死体」を読破しました。

2011年10月に発刊されたときから気になっていた469ページの本書は、

1943年にシチリア上陸を目指す「ハスキー作戦」の欺瞞工作として実施された

ワリと有名な作戦の全貌を暴いた一冊です。

一口に言うとこの欺瞞工作とは、連合軍が翌年のノルマンディ上陸でも徹底して行ったように

上陸場所はシチリアではなく、ギリシャとサルディーニャ島であると書かれた手紙を持った

英将校の死体を拾わせて、それをヒトラーを信じさせようとするものです。

まずは英国がドイツに宣戦布告した1939年9月の英国海軍情報部から・・。

諜報作戦を立案する際立った能力のある男、イアン・フレミング少佐と、

その上司の部長ゴドフリーによって作成された機密メモが各軍情報部に配布されます。

ドイツ人を騙すための方法が51個も提案され、その中には

「調理法を記した爆薬を詰めた缶詰を海に流し、腹を空かせた敵艦船の乗員が回収して

火にかけたとたんに全員を吹き飛ばす」といった卑劣な方法に、

「死体に空軍兵士の軍服を着せ、重要文書をポケットに入れて海岸に落とす」。

このような突拍子もない案を考えつくフレミング少佐は、後に「ジェームズ・ボンド」を生み出し、

部長のゴドフリーは彼の小説に登場する007の上司「M」のモデルなのです。

そして時は過ぎ、1942年になると空軍情報・保安部の大尉で、「MI5」に臨時転属していた

チャムリーによって「死体に重要文書」が具体的に拡張され、

作戦が海軍主導となったことから海軍情報部のモンタギュー少佐とコンビを組むことになります。

しかし当初は10ポンドも出せば陸軍病院から簡単に死体は手に入ると思っていた彼らですが、

それが驚くほど難しいことに気がつくのです。

つまり軍人にふさわしい年齢で、死んだばかりで、目立った外傷や疾患がなく、

遺体を赤の他人が理由も告げずに持って行っても近親者が文句を言わない・・。

まぁ、フランケンシュタインのモンスターを作るようにはいかないわけですね。

1943年1月12日に死亡が宣告された34歳のウェールズ人、グリンドゥール・マイケル。

独身で、金も家族もいないこの男の死因は殺鼠剤を服毒したことによるもの。

有名な法医学者でも死因の解明ができないような死体が手に入り、冷蔵保存されます。

かくしてシチリア上陸「ハスキー作戦」の欺瞞工作「ミンスミート作戦」が本格的に始動。

「ミンスミート(Mincemeat)」とは刻んだドライフルーツの洋酒漬けや挽肉などの意味で、

英国では定められたコードネームを蓄積し、その作戦完了後に戻して、

再度利用するというシステムなんだそうです。

これはコードネームというものは、スパイにしろ、軍参謀にしろ、

立案者が洒落の利いた暗示的なモノで意味を持たせたがることを懸念したものであり、

ドイツ軍の無頓着さを参考にして、英本土上陸の「あしか作戦」に触れています。

あしかはドイツ語で「ゼーレーヴェ(Seelöwe)」、英語で「シーライオン(Sea Lion)」ですが、

ライオンは英国の紋章であり、その国に海から攻撃するという

なんとも単純なコードネームだとしています。確かにそうですねぇ。

朝日ソノラマに「幻の英本土上陸作戦」という、「もしも本」があったのを発見しましたので

今度、読んでみようかと思います。

しかし実はココからが大変です。

グリンドゥール・マイケルはドイツ人が怪しまない身元のしっかりした軍人に変身しなければならず、

そのための写真つきの身分証、財布の中には生活臭に溢れた品々が必要ですし、

なにより連合軍の上陸場所が誰でも想像できるほどみえみえのシチリアではなく、

ギリシャとサルディーニャ島であると書かれた手紙の信憑性をどのようにするか??

海軍将校にすると、「これ見よがしの」制服を新調するために死体の寸法を仕立て屋に測らせるという

おぞましい仕事が必要になることから、軍服のサイズが規格化された「海兵隊」に決定。

軍装一式を調達したチャムリーは以後、毎日その服装で過ごし、使用感を出すことにも専念し、

名前もマーティン少佐に決まって、情報部の可愛い女の子の写真に手紙が財布に収められます。

ようやく準備作業であるマーティン少佐の私物が整うと、ドイツ軍を騙す手紙の偽造が始まります。

英陸軍参謀次長アーチー・ナイ少将から北アフリカのアイゼンハワーの元で

軍を指揮しているハロルド・アレキサンダー大将への私信という形で作成。

モンタギューの草稿は「アイゼンハワーとの仲はどうかい?」とか、

「モントゴメリーの頭がデカい」ことをからかう悪意のない言葉もちりばめられますが、

それから1ヶ月間、情報部の様々な人間が口を挟み、何度も書き直し・・。

最終的には参謀総長のアラン・ブルックまでが登場して、

「本物らしさを出す最善の方法」としてナイ少将本人が欺瞞の手紙を書くことになります。

ついでとばかりに連合作戦本部司令官のマウントバッテン卿から

地中海艦隊司令官カニンガム元帥に宛てた手紙も作成。

本書にはこの「完璧な手紙」も全文掲載されているのが良いですね。

こうして英首相チャーチルと「ハスキー作戦」を指揮するアイゼンハワーも、

「ミンスミートに完全な許可を与える」のでした。

グリンドゥール・マイケルとして死んでから、3ヵ月間冷蔵されていたマーティン少佐。

いよいよ出動のために軍服に救命胴衣を身に付けますが、

両目は落ち込み、皮膚は毒素による黄疸で黄色くなっています。

特注の死体運搬容器にドライアイスが詰められてスコットランドへ車で出発。

そこからジュエル大尉の潜水艦「セラフ」に乗り換えて、

スペインの南西、アンダルシアのウエルバ沖を目指します。

もちろん艦長以外には容器の中身は秘密。。

狭い艦内では乗組員たちも楽しくマーティン少佐と一緒に過ごすのでした。

無事にミッションを完了し、ジブラルタルから「荷物は無事配達」と書いた絵葉書を

モンタギューに送ったジュエル艦長。

スペイン人漁師が溺死体を発見し、スペイン海軍の大尉に引き渡されますが

ここからは完全なスパイ小説のような展開となります。

すなわち中立国のスペインと、その首都マドリードにおける英独のスパイ合戦です。

英独双方のスパイは死体の持っていた手紙の存在に気がつきますが、

躍起になって手に入れようとするドイツ側に、すぐに返してほしい"フリ"をしつつ、

なんとかドイツ人の手に渡らせようとする英国側・・。

いくらドイツ寄りのスペインであっても、英国将校が保持していた手紙を

勝手に開封するなどという行為は政治的にも芳しくなく、

スペイン側に気を使って返されたら、「ミンスミート」は元も子もありません。

ロンドンで待つモンタギューも、イライラが頂点に達しています。

ドイツ側のクラウス、キューレンタールといったスパイに加え、

国防軍防諜部(アプヴェーア)部長カナリス提督も絡んで、

見事手紙のコピーをゲットすることの出来たドイツ。

この情報に英独双方が万々歳・・。

それでも48時間以上、この手紙を調べたアプヴェーアは「信憑性は五分五分」と報告。

さらに真贋を立証する任務はドイツ国防軍の情報機関の要、「西方外国軍課」が

担当することになるのでした。

この「西方外国軍課」の課長は男爵アレクシス・フォン・レンネという中佐ですが、

銀行家の出身で几帳面で融通が利かず、頭が恐ろしく切れるキリスト教徒と紹介されます。

ちなみに、この当時の「東方外国軍課」の課長は、あのラインハルト・ゲーレンですね。

やがてヒトラーのお気に入りで、疑り深いレンネの出した答えは「本物」。。

著者はこの彼の出した答えに疑問を呈します。

その最も大きな理由は、翌年のノルマンディ上陸作戦の欺瞞工作もそのまま報告し、

英国にいる44個師団を89個にまで水増して報告するという連合軍にとっての立役者であり、

その後のヒトラー暗殺未遂事件で逮捕、処刑されたことから、

「反ナチ」将校としてドイツを敗戦に追い込むために真実を報告しなかったとしています。

ヒトラーとドイツ軍はサルディーニャ島の兵力を倍増し、戦闘機も追加配備。

それからバルカン半島のドイツ軍師団も8個から18個に増え、

ギリシャには海岸砲台を設置して、防衛部隊も1個から8個師団へと増強します。

まもなく始まるソ連との一大決戦「クルスクの戦い」の前に苦労してますねぇ。。

「ミンスミート」のあおりを喰らって兵員を割かれたケッセルリンク元帥の守るシチリアでは

「ヘルマン・ゲーリング師団」などが奮戦するものの、、

あっという間に降伏するイタリア兵の多さに、その戦力だけではどうにもなりません。

こうして大成功を収めた「ミンスミート作戦」のかかった経費はたった200ポンドほど。。

戦後、モンテギューは「実在しなかった男」を出版し、

ベストセラーとなって1956年に映画化もされますが、

相棒のチャムリーに、ドイツの暗号機エニグマを解読していたウルトラ、

そして「マーティン少佐」の正体など、書けないことがあまりに多く、

本書はそれらをすべて解明しようと書かれたものということです。

著者は「ナチが愛した二重スパイ 」という本も書いていて、

主役となるのは本書にも登場する「ジグザグ」というコードネームのスパイです。

ですから、本書も戦争ものというより、スパイものといった雰囲気でしたね。

007の作者、イアン・フレミングの話も初めて知りましたし、

007モノ、一度、チャレンジしてみようか・・という気にもなりました。

映画で一番好きなのは、ヘスラー大佐が登場する「ロシアより愛をこめて」ですが、

初めてロードショーに行ったのは「ムーンレイカー」です。

でもコレ原作が評判良いですね。

元ナチス親衛隊の生き残りの復讐・・といった話のようで、独破戦線向きかな??

「Uボートで来たスパイ―あるナチス・ドイツ諜報員の回想」っていうのも

かなり前から気になっています。

マルタ島攻防戦 [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

P.シャンクランド、A.ハンター共著の「マルタ島攻防戦」を読破しました。

先月の「潜水艦の死闘」で、この地中海はマルタ島の戦いがあったこともあり、

本棚にあった1986年、262ページの朝日ソノラマを選んでみました。

「マルタ島の戦い」は過去に読んだドイツ空軍もの、ドイツ海軍ものでも触れられていましたが、

ドイツ陸軍の誇るロンメル元帥ファンからしてみれば、

目の上のたんこぶであるこの島に英軍が頑強にしがみついたことが

北アフリカでの敗北の大きな要因のひとつとも言えるという、まことに厄介な島でもあります。

第1章では「地中海のかなめマルタ島」として、1942年夏までのこの島を巡る状況を振り返ります。

ドイツ・イタリア枢軸軍は北アフリカ北東岸、ギリシャ、そしてクレタ島を手に入れ、

ロンメルが東部地中海、エジプトのアレキサンドリアにも手を伸ばしています。

一方の英国艦隊は危機の迫るアレキサンドリアから主力艦隊が撤退し、

地中海の西の入り口、スペインのジブラルタルの艦隊も極東からの要請で大きく戦力が削減。

このアレキサンドリアとジブラルタルのほぼ中間に位置する「マルタ島」ですが、

手の届くところにはイタリアのシシリー島もあり、周囲はすべて敵という、

中部地中海における、敵に占領されていない英国の唯一の要塞として存在しています。

そんなマルタ島の存在をロンメルの参謀長バイエルラインが苦々しく語ります。

「マルタ島の空軍と海軍の基地が睨みを利かし、かつ支配権を持っている限りは、

我が方の前線を進め得る可能性も、ナイル・デルタを占領できる望みもない・・」。

ヒトラーとドイツ国防軍は、前年のバルバロッサ作戦がロシアの冬将軍の前に潰え、

1942年夏の再度の攻勢に向けて準備中。

そんな忙しいなか、マルタ島の重要性をヒトラーに説くのは、

独ソ戦とは直接関係のないレーダー海軍総司令官です。

ヒトラーはモスクワ前面に展開していたケッセルリンクの第2航空軍をそっくり南イタリアに送り、

ロンメルのアフリカ軍団を空から援護しつつ、マルタ島を空爆によって粉砕するという

「ヘラクレス作戦」が発動されるのでした。

枢軸軍の猛爆により、マルタ島の住民25万人と18万人の軍隊に飢餓が訪れようとしています。

これまで輸送船によって支えられていた食料、オイル、石炭、そして弾薬も激減し、

重責で疲れ果てた島の知事、ドビー将軍も、ジブラルタル総督のゴート子爵へと交代。

6月にはマルタ島の救援のため、大量の物資を積んだ大規模な輸送船団が派遣されますが、

なんとか2隻の商船が辿り着いたのみであり、重油と石油の欠乏は絶望的なまま。。

次に予定されている8月の輸送船団が失敗すれば、島は降伏を余儀なくされます。

こうして、最後の決死の輸送船団の物語が始まるわけですが、

本書の原題は「マルタ・コンボイ」で、訳せば「マルタ島輸送船団」といったところでしょうか。

船団護衛艦を含め、多くの艦艇が含まれていますが、

本書の主役は最も必要とされる石油を積んだタンカー「オハイオ」です。

名前からもわかるとおり、米国で建造された"大きな体でも足も速い"最新タンカーで、

船長に任命されたのはイーグル・オイル社の39歳の若手英国人船長、メーソン。

危険極まりない輸送船団も商船の乗組員は軍人ではなく、国のために命を懸ける船乗りたちです。

この輸送船団をイタリア艦隊から守る支援艦隊は、戦艦ネルソンとロドネイを中心としたZ艦隊。

サイフレット提督率いるこの艦隊は航空機攻撃に備え、

ヴィクトリアス、インドミタブル、イーグルといった空母5隻も配し、その他、

巡洋艦3隻、駆逐艦15隻という大艦隊です。

そしてバロー少将率いる船団直衛艦隊はX艦隊と呼ばれ、巡洋艦4隻、駆逐艦11隻、潜水艦8隻。

これらが、敵からの攻撃に応戦するわけです。

しかし重要なのはオハイオを含めた14隻の商船。彼らが無事、辿り着くことが全てです。

いよいよ8月11日、ジブラルタル海峡からマルタ島に向けた「ペデスタル作戦」が始まります。

この1942年8月にはロシア向けの輸送船団が中止されていたことで、

この地中海に強力な護衛艦隊を集めることが出来たわけですが、

ロシア向けが中止になったのは、7月にあの「PQ17船団」壊滅されたことによるんですね。

ここでも独ソ戦線と北アフリカ戦線がリンクしていることを知りました。

もちろんこんな大艦隊が集結していることを枢軸側も見逃しません。

初日にはいきなりU-73のローゼンバウムが、空母イーグルを撃沈。

魚雷を抱いたJu-88とHe-111、36機編隊が迫りくる夜の暗闇の中、1500mの高度から降下。

護衛船団から全火砲が火を噴き、ハリケーン戦闘機も敵編隊に突っ込みます。

Ju-87シュトゥーカやイタリアのサヴォイア雷撃機 、夜になれば高速魚雷艇の攻撃と、

イーグルに続き、空母インドミタブルも大きな被害を受け、

イタリア艦隊が出撃したとの情報から、強力なZ艦隊は「心から成功を祈る」と信号を送って、

ジブラルタルに引き返すのでした。

バロー提督の乗船する旗艦、巡洋艦ナイゼリアも被害を受け、舵も利かなくなって旋回するのみ。

同じく巡洋艦マンチェスターもイタリア魚雷艇2隻の攻撃の前に大爆発・・。

仲間の商船も次々に餌食となっていきます。

後方に位置するオハイオも、その姿からタンカーであるのは一目瞭然で、

枢軸軍の目標No.1であることも彼らは自負しています。

それにしても本書の枢軸軍は単なる殺人マシーンの敵でしかありませんが、

イタリア軍の頑張りと戦果は、いまだかつて読んだことないほどですねぇ。

8月13日の朝を迎える頃にはたった4隻となってしまった商船。

60機のシュトゥーカがイタリア戦闘機に護衛されて、オハイオを目標に

恐怖のサイレンを鳴らしながら突っ込んできます。

この作戦のために、強力な火器を装備し、プロの軍人も乗り込んでいるオハイオ。

飛行機の破片が降り注ぎ、、至近弾による振動、船橋は大波をかぶってタンクも浸水。

混乱の中、司厨長のミークスが驚いた様子もなくコーヒーとサンドウィッチを持って現れます。

「大変なお仕事で。船長」。

そして20機のJu-88の攻撃によって、電動燃料ポンプが壊れ、エンジンも停止してしまうのでした。

壊れたドイツ機の機体が船橋に横たわり、船は傷つき、壊れ、動けなくとも、

疲れ果て、呆然とした乗組員たちとオハイオは、なおも戦い続けます。

そして1機の爆撃機が右舷から迫ると、船橋の機関砲でバラバラとなって消え失せますが、

その直前に投下された爆弾が、物の見事にオハイオの中央に命中。

何とか浮かんでいるだけのオハイオは今や見捨てられ、その間にも

3隻の生き残りの商船はマルタ島民の歓喜の声に迎えられてグランド・ハーバーに入港。

護衛の駆逐艦隊は最も大事なオハイオを救うため、まるで肩を貸すかのように

両サイドに張り付いて曳航するという作戦に。

僅か5ノットでゆっくりとマルタ島を目指すオハイオと2隻の駆逐艦。

そしてJu-88の編隊が諦めずに迫りますが、マルタ島を基地とするスピットファイアがコレを迎撃。

最後の最後にはUボートまでが、獲物を逃すまいと姿を現すのでした・・。。

読んでいる途中で本書と同じタイトルの「マルタ島攻防戦」という映画が

1953年に製作されていたことを発見しました。

主演はオビ=ワン・ケノービこと、名優アレック・ギネス。

この4年後に彼が主演するのが「戦場にかける橋」ですね。

本編には実際の記録映画が結構挿入されているそうで、

本書のペデスタル作戦も登場し、その部分は実写にもなっているようです。

原著は1961年と古いですが、著者2人はこの「ペデスタル作戦」に参加していたそうで、

そのためか客観的な目線ではなく、とても臨場感に溢れたものとなっています。

本書の主役を務めたタンカー「オハイオ号」が沈没寸前でフラフラになりながらも

両脇を駆逐艦に支えられ、歓喜をもってマルタ島に辿り着くと、

自分でも予想していなかったほど感動してしまいました。。

やっぱり海の男たちの話っていうのは古今東西、良いもんですねぇ。

P.シャンクランド、A.ハンター共著の「マルタ島攻防戦」を読破しました。

先月の「潜水艦の死闘」で、この地中海はマルタ島の戦いがあったこともあり、

本棚にあった1986年、262ページの朝日ソノラマを選んでみました。

「マルタ島の戦い」は過去に読んだドイツ空軍もの、ドイツ海軍ものでも触れられていましたが、

ドイツ陸軍の誇るロンメル元帥ファンからしてみれば、

目の上のたんこぶであるこの島に英軍が頑強にしがみついたことが

北アフリカでの敗北の大きな要因のひとつとも言えるという、まことに厄介な島でもあります。

第1章では「地中海のかなめマルタ島」として、1942年夏までのこの島を巡る状況を振り返ります。

ドイツ・イタリア枢軸軍は北アフリカ北東岸、ギリシャ、そしてクレタ島を手に入れ、

ロンメルが東部地中海、エジプトのアレキサンドリアにも手を伸ばしています。

一方の英国艦隊は危機の迫るアレキサンドリアから主力艦隊が撤退し、

地中海の西の入り口、スペインのジブラルタルの艦隊も極東からの要請で大きく戦力が削減。

このアレキサンドリアとジブラルタルのほぼ中間に位置する「マルタ島」ですが、

手の届くところにはイタリアのシシリー島もあり、周囲はすべて敵という、

中部地中海における、敵に占領されていない英国の唯一の要塞として存在しています。

そんなマルタ島の存在をロンメルの参謀長バイエルラインが苦々しく語ります。

「マルタ島の空軍と海軍の基地が睨みを利かし、かつ支配権を持っている限りは、

我が方の前線を進め得る可能性も、ナイル・デルタを占領できる望みもない・・」。

ヒトラーとドイツ国防軍は、前年のバルバロッサ作戦がロシアの冬将軍の前に潰え、

1942年夏の再度の攻勢に向けて準備中。

そんな忙しいなか、マルタ島の重要性をヒトラーに説くのは、

独ソ戦とは直接関係のないレーダー海軍総司令官です。

ヒトラーはモスクワ前面に展開していたケッセルリンクの第2航空軍をそっくり南イタリアに送り、

ロンメルのアフリカ軍団を空から援護しつつ、マルタ島を空爆によって粉砕するという

「ヘラクレス作戦」が発動されるのでした。

枢軸軍の猛爆により、マルタ島の住民25万人と18万人の軍隊に飢餓が訪れようとしています。

これまで輸送船によって支えられていた食料、オイル、石炭、そして弾薬も激減し、

重責で疲れ果てた島の知事、ドビー将軍も、ジブラルタル総督のゴート子爵へと交代。

6月にはマルタ島の救援のため、大量の物資を積んだ大規模な輸送船団が派遣されますが、

なんとか2隻の商船が辿り着いたのみであり、重油と石油の欠乏は絶望的なまま。。

次に予定されている8月の輸送船団が失敗すれば、島は降伏を余儀なくされます。

こうして、最後の決死の輸送船団の物語が始まるわけですが、

本書の原題は「マルタ・コンボイ」で、訳せば「マルタ島輸送船団」といったところでしょうか。

船団護衛艦を含め、多くの艦艇が含まれていますが、

本書の主役は最も必要とされる石油を積んだタンカー「オハイオ」です。

名前からもわかるとおり、米国で建造された"大きな体でも足も速い"最新タンカーで、

船長に任命されたのはイーグル・オイル社の39歳の若手英国人船長、メーソン。

危険極まりない輸送船団も商船の乗組員は軍人ではなく、国のために命を懸ける船乗りたちです。

この輸送船団をイタリア艦隊から守る支援艦隊は、戦艦ネルソンとロドネイを中心としたZ艦隊。

サイフレット提督率いるこの艦隊は航空機攻撃に備え、

ヴィクトリアス、インドミタブル、イーグルといった空母5隻も配し、その他、

巡洋艦3隻、駆逐艦15隻という大艦隊です。

そしてバロー少将率いる船団直衛艦隊はX艦隊と呼ばれ、巡洋艦4隻、駆逐艦11隻、潜水艦8隻。

これらが、敵からの攻撃に応戦するわけです。

しかし重要なのはオハイオを含めた14隻の商船。彼らが無事、辿り着くことが全てです。

いよいよ8月11日、ジブラルタル海峡からマルタ島に向けた「ペデスタル作戦」が始まります。

この1942年8月にはロシア向けの輸送船団が中止されていたことで、

この地中海に強力な護衛艦隊を集めることが出来たわけですが、

ロシア向けが中止になったのは、7月にあの「PQ17船団」壊滅されたことによるんですね。

ここでも独ソ戦線と北アフリカ戦線がリンクしていることを知りました。

もちろんこんな大艦隊が集結していることを枢軸側も見逃しません。

初日にはいきなりU-73のローゼンバウムが、空母イーグルを撃沈。

魚雷を抱いたJu-88とHe-111、36機編隊が迫りくる夜の暗闇の中、1500mの高度から降下。

護衛船団から全火砲が火を噴き、ハリケーン戦闘機も敵編隊に突っ込みます。

Ju-87シュトゥーカやイタリアのサヴォイア雷撃機 、夜になれば高速魚雷艇の攻撃と、

イーグルに続き、空母インドミタブルも大きな被害を受け、

イタリア艦隊が出撃したとの情報から、強力なZ艦隊は「心から成功を祈る」と信号を送って、

ジブラルタルに引き返すのでした。

バロー提督の乗船する旗艦、巡洋艦ナイゼリアも被害を受け、舵も利かなくなって旋回するのみ。

同じく巡洋艦マンチェスターもイタリア魚雷艇2隻の攻撃の前に大爆発・・。

仲間の商船も次々に餌食となっていきます。

後方に位置するオハイオも、その姿からタンカーであるのは一目瞭然で、

枢軸軍の目標No.1であることも彼らは自負しています。

それにしても本書の枢軸軍は単なる殺人マシーンの敵でしかありませんが、

イタリア軍の頑張りと戦果は、いまだかつて読んだことないほどですねぇ。

8月13日の朝を迎える頃にはたった4隻となってしまった商船。

60機のシュトゥーカがイタリア戦闘機に護衛されて、オハイオを目標に

恐怖のサイレンを鳴らしながら突っ込んできます。

この作戦のために、強力な火器を装備し、プロの軍人も乗り込んでいるオハイオ。

飛行機の破片が降り注ぎ、、至近弾による振動、船橋は大波をかぶってタンクも浸水。

混乱の中、司厨長のミークスが驚いた様子もなくコーヒーとサンドウィッチを持って現れます。

「大変なお仕事で。船長」。

そして20機のJu-88の攻撃によって、電動燃料ポンプが壊れ、エンジンも停止してしまうのでした。

壊れたドイツ機の機体が船橋に横たわり、船は傷つき、壊れ、動けなくとも、

疲れ果て、呆然とした乗組員たちとオハイオは、なおも戦い続けます。

そして1機の爆撃機が右舷から迫ると、船橋の機関砲でバラバラとなって消え失せますが、

その直前に投下された爆弾が、物の見事にオハイオの中央に命中。

何とか浮かんでいるだけのオハイオは今や見捨てられ、その間にも

3隻の生き残りの商船はマルタ島民の歓喜の声に迎えられてグランド・ハーバーに入港。

護衛の駆逐艦隊は最も大事なオハイオを救うため、まるで肩を貸すかのように

両サイドに張り付いて曳航するという作戦に。

僅か5ノットでゆっくりとマルタ島を目指すオハイオと2隻の駆逐艦。

そしてJu-88の編隊が諦めずに迫りますが、マルタ島を基地とするスピットファイアがコレを迎撃。

最後の最後にはUボートまでが、獲物を逃すまいと姿を現すのでした・・。。

読んでいる途中で本書と同じタイトルの「マルタ島攻防戦」という映画が

1953年に製作されていたことを発見しました。

主演はオビ=ワン・ケノービこと、名優アレック・ギネス。

この4年後に彼が主演するのが「戦場にかける橋」ですね。

本編には実際の記録映画が結構挿入されているそうで、

本書のペデスタル作戦も登場し、その部分は実写にもなっているようです。

原著は1961年と古いですが、著者2人はこの「ペデスタル作戦」に参加していたそうで、

そのためか客観的な目線ではなく、とても臨場感に溢れたものとなっています。

本書の主役を務めたタンカー「オハイオ号」が沈没寸前でフラフラになりながらも

両脇を駆逐艦に支えられ、歓喜をもってマルタ島に辿り着くと、

自分でも予想していなかったほど感動してしまいました。。

やっぱり海の男たちの話っていうのは古今東西、良いもんですねぇ。

砂漠の戦争 [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

アラン・ムーアヘッド著の「砂漠の戦争」を読破しました。

5月に紹介した「神々の黄昏」の著者、ムーアヘッドの有名な北アフリカ戦線モノである本書は

もともと3部作であったものが1965年にまとめて出版され、翻訳版は1977年ですが、

子供の頃から本屋さんのハヤカワ文庫のコーナーには必ず置いてあったものです。

最終戦を描いた「神々の黄昏」がとても良かったので、その後、すぐに購入していました。

ロンメルを中心としたドイツ・アフリカ軍団の戦いは、結構読んでいますが、

著者はオーストラリア人の従軍記者であり、英軍から見た北アフリカの戦いというのは

「モントゴメリー回想録」を除いて初めてなので、新鮮で楽しめそうな予感がします。

1940年5月にエジプト入りしたロンドンの「デイリー・エクスプレス」紙の海外特派員、

それがオーストラリア生まれの35歳の著者ムーアヘッドです。

カイロでは英国人士官たちがクリケット見物に興じ、戦争の気配すらありません。

しかし1ヶ月後には、フランスの降伏と、イタリアの参戦のニュースがもたらされます。

早速、エジプト=リビア国境へ向かうと、ウェーヴェルの英軍は胸が痛くなるほどの劣勢で

グラツィアーニ率いるイタリア軍と相対している状況・・。

出来る限り、威信を傷つけずに撤退する英軍。

ムッソリーニは11月にギリシャにも侵攻し、ただでさえ戦力の少ない英軍はピンチが続きます。

それでもイタリア軍の根本的な問題・・、英軍が攻勢に出るなどということは考えられず、

何でも拡張したがるという国民性によって、1発2発の銃声が何の根拠もなく

自分は敵兵を殺して追い払ったと報告されると

中隊本部から大隊、旅団、師団へと報告されるうちに次々と一大作戦に拡張され、

イタリア軍総司令部では話半分に聞いても、真相と作り事の区別がつかない事態に陥ります。

始まった英軍の攻勢の前に撤退に撤退を続けるイタリア軍。ムーアヘッドは部隊に同行し、

イタリアのトマトピューレで味付けしたスパゲッティやシチューとパルメザンチーズという

鹵獲した豪華な食事を味わいながら、イタリア軍をエジプトから追い払います。

新たにやって来たオーストラリア軍はやる気満々で、

ローマ放送は「英軍はオーストラリアの野蛮人を砂漠に放った」と報じ、

捕虜となったイタリア兵は、「弾丸が通らない」と噂される、彼らの革ジャンに触れてみます。。

遂にトブルクを占領し、一路ベンガジまで・・。

25万のイタリア軍を壊滅させたウェーヴェルはトリポリまでを目論むものの、

補給やギリシャのドイツ軍の問題もあって断念するわけですが、

このイタリア軍が如何にしてエジプトに侵攻し、後に英軍によって駆逐され、

ロンメル出動・・となったかをここまでの100ページほどで始めて詳しく知りました。

ロンメル主役の戦記では、イタリア軍敗走・・っていうところから始まりますからね。

それにしても本書に出てくる地名・・「リビア」や「トリポリ」、「トブルク」っていうのは、

今年、何回もニュースで聞いただけに、読んでいて不思議な気持ちになりました。

リビアに上陸した「ナチの将軍、エルヴィン・ロンメル」は3月には早々に反撃を仕掛け、

ウェーヴェルの戦略を逆に実行し、ベンガジを襲って、英軍を撃退します。

しかし勝利の上げ潮に乗った枢軸軍は、まともにトブルクに突っ込んで行き、逆に撃退・・。

イタリア軍がこれほど弱く、ドイツ軍がこれほど強かったとは・・と語る本書ではここら辺りは

概要程度となっていますが、これはムーアヘッドが前線にいなかったことのようです。

その分、執念で留まるトブルク守備隊の様子などが語られます。

どうにか中東を守り通した英連邦軍。本国軍をはじめ、オーストラリア軍に

ニュージーランド軍といった精鋭以外にも、南アフリカ軍、インド軍、亡命ポーランド軍、

チェコ軍、自由フランス軍、パレスチナ軍、キプロス軍、スーダン軍、ベルギー軍、エチオピア軍、

東西両アフリカ軍からなる混成50万の軍となり、米国からも武器まで送られてきます。

そして司令官も交代し、ウェーヴェルからオーキンレックに・・。

この「砂漠の狐 ロンメル」に対し、一般的に評価の低いオーキンレックをムーアヘッドは評しますが、

最終的に砂漠の戦いで20名近い司令官・・・オコナー、ゴット、キャンベルという

優れた司令官たち以外にも本国に送り返されたり転出した将軍たちも呼び戻すわけにはいかず、

砂漠で指揮を取る司令官がいなくなったことの「不運」を第一に挙げています。

11月、ムーアヘッドら従軍記者を集めて、「明後日、攻撃を開始する」と宣言するのは、

英第8軍を率いるカニンガムです。

ハニー戦車(M3 スチュアート)が、もはや砂漠では行われなくなった突撃を敢行し、

ドイツ軍のⅢ号戦車やⅣ号戦車の間を通り過ぎてしまい、再び向きを変えて突っ込みます。

6時にもなると夕闇が訪れ、何も見えなくなった両軍は引きあげますが、

ドイツ軍の回収班は素早く仕事を進め、修理可能な戦車は英軍のものまで引っ張って行き、

激戦で撃ち捨てられた衣料や食料も残らず、持ち去ります。

そして戦車の残骸の傍らで力なく横たわっている英軍の負傷兵に対しても、

暖かい飲み物を与え、毛布を掛け、寒さで死なないように気も配ります。

やがて夜明けとともに再び、敵の姿を見つけると手袋をはめて戦闘開始。

ドイツ兵と英兵が夜通し隣り合って寝ていたような場所では、

彼らは物陰に駆け込みながら機関銃の応酬で戦端を開きます。

兵士たちは3度も4度も捕虜になったり、逃亡したり、あるいは捕虜から監視兵に変身したり・・。

野戦包帯所では英軍、ドイツ軍、イタリア軍の負傷兵を無差別に受け入れ、

戦線の移動によって管轄が変わるという状況を繰り返します。

この大混乱は、それぞれに鹵獲した戦車や車両、銃砲を使っていることで、

英軍捕虜を満載したドイツ兵の運転する英軍トラックに、近づいたイタリア軍トラックから

ニュージーランド兵が飛び降りてきて、英軍捕虜を解放した・・という例でも紹介します。

この北アフリカ戦記ではおなじみの、英軍が発動した「バトルアクス作戦」やら、

「クルセーダー作戦」などという作戦名は本書では一切出てきません。

本書はそのような歴史的な観点から見た戦記ではなく、

現場で見聞きした生々しい個々の戦いがメインであり、

ムーアヘッドも砂漠を命からがら逃げまどったり、仲間の記者たちが死んだり、捕虜になったり・・。

「クルセーダー作戦」が落ち着いた時点でも

「どちらが勝ったのか、まだ誰も断言できない」と記しています。

翌年の5月には「ガザラの戦い」が始まります。

英軍の防御陣を地図と共になかなか詳しく解説し、ドイツ・アフリカ軍団の攻撃の前に

秘密兵器の75mm砲を備えたグラント戦車が偽装をかなぐり捨てて、

ドイツ戦車部隊をたじろがせますが、応援に駆け付けたドイツの誇る万能兵器、

88㎜高射砲の前に戦局はまたしても行ったり来たり・・。

ロンメルは遂にガザラの全戦線で勝利を謳歌し、再度、トブルク攻略を目指します。

ドイツ軍戦車と対等に戦えるグラント戦車も数が少なく、ヴァレンタイン戦車やハニー戦車では

射程距離などから、ドイツ軍のⅢ号戦車やⅣ号戦車とは勝負にならず、

まるで駆逐艦や巡洋艦が戦艦に立ち向かうようなもの・・と、

この遮るもののない広大な砂漠での戦車戦は、海戦と同じようだと表現しています。

それでも英空軍はスピットファイアこそ少ないものの、ハリケーン戦闘機を中心に、

Bf-109Fとシュトゥーカ急降下爆撃機に執拗な戦いを挑んでいます。

勢いに乗ってエジプトまで攻めこむロンメル。

カイロでは「アレクサンドリアは持ちこたえられないだろう」との推測も・・。

しかし3週間戦い続けてきたロンメルの軍団は、その入り口で力尽きてしまうのでした。。

そして、アラメイン・ラインと呼ばれる陣地で相対することとなった両軍。

英軍は新たにモントゴメリーが登場し、充分な物量を持ってエル・アラメインの戦いが始まります。

このあとは押しに押しまくられる枢軸軍はロンメルが帰国し、フォン・アルニムが奮戦しながら

最後にはチュニジアで降伏するまでが書かれていますが、

コレはまぁ、いろいろと書かれてますので割愛します。

本書では英軍、ドイツ軍を総括しますが、それはエル・アラメインの戦いの前です。

まだ英軍が劣勢の段階で反省の意味を込めて書くムーアヘッドの思いが現れていて

なかなか面白いものでした。

戦車の性能の違い、砲も88㎜に勝てるものなく、細かいところでは水と燃料の容器・・。

コレは通称「ジェリ缶」のことだと思いますが、彼自身も砂漠の移動で苦労したので

実感として伝わってきますね。

さらに将軍の差はなく、訓練と組織力の差であったとして、トブルク陥落後にある将軍は

「我々はアマチュアなんだ。ドイツ軍はプロだよ」と語った話も紹介し、

空軍の地上部隊との連携、まず急降下爆撃機、それから砲撃、次に歩兵、次が戦車、

最後に急降下爆撃機が追い打ちをかけてくるという戦術も評価し、ひとたび戦闘が始まると

時間のかかる暗号連絡を止めて、部隊にアレコレ命令を下すロンメル自身の声が

ラジオを通じて聞こえてくることも珍しくなかった・・としています。

士気の問題でも彼らがドイツ、イタリアの2ヵ国だけであったのに対し、

「我々は少なくとも7つの国籍と5つの言語が使われていて、

生活習慣や国内の政治情勢など、誤解も生じた」と語ります。

そういえばイタリア兵については、面白い話がちょいちょい出てきました。

降伏しようとしているイタリア兵とすれ違った英兵。

しかし両手を挙げたイタリア兵よりも、その先にある戦利品で頭が一杯な英兵は彼らを無視し、

銃を投げ捨てて追いかけ、自分たちの意図をなんとかわかってもらおうとするイタリア兵・・。

また、駐屯軍として使われるような弱体の「サブラタ師団」が降伏した後に

またしても降伏してきたイタリア師団。

「我々はブレシア師団のものです。弱い兵隊だと思うでしょう?でもサブラタ師団よりマシですよ」

彼らは地方ごとの部隊ですから、こういうライバル心だけは強かったんでしょうね。

さすが従軍記者だけあって、戦場の現場での目線もさることながら、

戦争報道のあり方・・ということにもしっかり触れて、ドイツ軍にやられたことは記事にできず、

さも英軍が勝っているような報道を強いられることに悩んだり、

トブルクが陥落しそうだ・・との放送をしたBBCにも触れて、立て籠もっている兵士の士気低下や、

逆にそれを聞いているドイツ軍が盛り上がるだけだと憤慨します。

「赤軍記者グロースマン」もちょっと思い出すようなところもあり、

このような個人的な経験から語った戦記というのは、重みがありますね。

アラン・ムーアヘッド著の「砂漠の戦争」を読破しました。

5月に紹介した「神々の黄昏」の著者、ムーアヘッドの有名な北アフリカ戦線モノである本書は

もともと3部作であったものが1965年にまとめて出版され、翻訳版は1977年ですが、

子供の頃から本屋さんのハヤカワ文庫のコーナーには必ず置いてあったものです。

最終戦を描いた「神々の黄昏」がとても良かったので、その後、すぐに購入していました。

ロンメルを中心としたドイツ・アフリカ軍団の戦いは、結構読んでいますが、

著者はオーストラリア人の従軍記者であり、英軍から見た北アフリカの戦いというのは

「モントゴメリー回想録」を除いて初めてなので、新鮮で楽しめそうな予感がします。

1940年5月にエジプト入りしたロンドンの「デイリー・エクスプレス」紙の海外特派員、

それがオーストラリア生まれの35歳の著者ムーアヘッドです。

カイロでは英国人士官たちがクリケット見物に興じ、戦争の気配すらありません。

しかし1ヶ月後には、フランスの降伏と、イタリアの参戦のニュースがもたらされます。

早速、エジプト=リビア国境へ向かうと、ウェーヴェルの英軍は胸が痛くなるほどの劣勢で

グラツィアーニ率いるイタリア軍と相対している状況・・。

出来る限り、威信を傷つけずに撤退する英軍。

ムッソリーニは11月にギリシャにも侵攻し、ただでさえ戦力の少ない英軍はピンチが続きます。

それでもイタリア軍の根本的な問題・・、英軍が攻勢に出るなどということは考えられず、

何でも拡張したがるという国民性によって、1発2発の銃声が何の根拠もなく

自分は敵兵を殺して追い払ったと報告されると

中隊本部から大隊、旅団、師団へと報告されるうちに次々と一大作戦に拡張され、

イタリア軍総司令部では話半分に聞いても、真相と作り事の区別がつかない事態に陥ります。

始まった英軍の攻勢の前に撤退に撤退を続けるイタリア軍。ムーアヘッドは部隊に同行し、

イタリアのトマトピューレで味付けしたスパゲッティやシチューとパルメザンチーズという

鹵獲した豪華な食事を味わいながら、イタリア軍をエジプトから追い払います。

新たにやって来たオーストラリア軍はやる気満々で、

ローマ放送は「英軍はオーストラリアの野蛮人を砂漠に放った」と報じ、

捕虜となったイタリア兵は、「弾丸が通らない」と噂される、彼らの革ジャンに触れてみます。。

遂にトブルクを占領し、一路ベンガジまで・・。

25万のイタリア軍を壊滅させたウェーヴェルはトリポリまでを目論むものの、

補給やギリシャのドイツ軍の問題もあって断念するわけですが、

このイタリア軍が如何にしてエジプトに侵攻し、後に英軍によって駆逐され、

ロンメル出動・・となったかをここまでの100ページほどで始めて詳しく知りました。

ロンメル主役の戦記では、イタリア軍敗走・・っていうところから始まりますからね。

それにしても本書に出てくる地名・・「リビア」や「トリポリ」、「トブルク」っていうのは、

今年、何回もニュースで聞いただけに、読んでいて不思議な気持ちになりました。

リビアに上陸した「ナチの将軍、エルヴィン・ロンメル」は3月には早々に反撃を仕掛け、

ウェーヴェルの戦略を逆に実行し、ベンガジを襲って、英軍を撃退します。

しかし勝利の上げ潮に乗った枢軸軍は、まともにトブルクに突っ込んで行き、逆に撃退・・。

イタリア軍がこれほど弱く、ドイツ軍がこれほど強かったとは・・と語る本書ではここら辺りは

概要程度となっていますが、これはムーアヘッドが前線にいなかったことのようです。

その分、執念で留まるトブルク守備隊の様子などが語られます。

どうにか中東を守り通した英連邦軍。本国軍をはじめ、オーストラリア軍に

ニュージーランド軍といった精鋭以外にも、南アフリカ軍、インド軍、亡命ポーランド軍、

チェコ軍、自由フランス軍、パレスチナ軍、キプロス軍、スーダン軍、ベルギー軍、エチオピア軍、

東西両アフリカ軍からなる混成50万の軍となり、米国からも武器まで送られてきます。

そして司令官も交代し、ウェーヴェルからオーキンレックに・・。

この「砂漠の狐 ロンメル」に対し、一般的に評価の低いオーキンレックをムーアヘッドは評しますが、

最終的に砂漠の戦いで20名近い司令官・・・オコナー、ゴット、キャンベルという

優れた司令官たち以外にも本国に送り返されたり転出した将軍たちも呼び戻すわけにはいかず、

砂漠で指揮を取る司令官がいなくなったことの「不運」を第一に挙げています。

11月、ムーアヘッドら従軍記者を集めて、「明後日、攻撃を開始する」と宣言するのは、

英第8軍を率いるカニンガムです。

ハニー戦車(M3 スチュアート)が、もはや砂漠では行われなくなった突撃を敢行し、

ドイツ軍のⅢ号戦車やⅣ号戦車の間を通り過ぎてしまい、再び向きを変えて突っ込みます。

6時にもなると夕闇が訪れ、何も見えなくなった両軍は引きあげますが、

ドイツ軍の回収班は素早く仕事を進め、修理可能な戦車は英軍のものまで引っ張って行き、

激戦で撃ち捨てられた衣料や食料も残らず、持ち去ります。

そして戦車の残骸の傍らで力なく横たわっている英軍の負傷兵に対しても、

暖かい飲み物を与え、毛布を掛け、寒さで死なないように気も配ります。

やがて夜明けとともに再び、敵の姿を見つけると手袋をはめて戦闘開始。

ドイツ兵と英兵が夜通し隣り合って寝ていたような場所では、

彼らは物陰に駆け込みながら機関銃の応酬で戦端を開きます。

兵士たちは3度も4度も捕虜になったり、逃亡したり、あるいは捕虜から監視兵に変身したり・・。

野戦包帯所では英軍、ドイツ軍、イタリア軍の負傷兵を無差別に受け入れ、

戦線の移動によって管轄が変わるという状況を繰り返します。

この大混乱は、それぞれに鹵獲した戦車や車両、銃砲を使っていることで、

英軍捕虜を満載したドイツ兵の運転する英軍トラックに、近づいたイタリア軍トラックから

ニュージーランド兵が飛び降りてきて、英軍捕虜を解放した・・という例でも紹介します。

この北アフリカ戦記ではおなじみの、英軍が発動した「バトルアクス作戦」やら、

「クルセーダー作戦」などという作戦名は本書では一切出てきません。

本書はそのような歴史的な観点から見た戦記ではなく、

現場で見聞きした生々しい個々の戦いがメインであり、

ムーアヘッドも砂漠を命からがら逃げまどったり、仲間の記者たちが死んだり、捕虜になったり・・。

「クルセーダー作戦」が落ち着いた時点でも

「どちらが勝ったのか、まだ誰も断言できない」と記しています。

翌年の5月には「ガザラの戦い」が始まります。

英軍の防御陣を地図と共になかなか詳しく解説し、ドイツ・アフリカ軍団の攻撃の前に

秘密兵器の75mm砲を備えたグラント戦車が偽装をかなぐり捨てて、

ドイツ戦車部隊をたじろがせますが、応援に駆け付けたドイツの誇る万能兵器、

88㎜高射砲の前に戦局はまたしても行ったり来たり・・。

ロンメルは遂にガザラの全戦線で勝利を謳歌し、再度、トブルク攻略を目指します。

ドイツ軍戦車と対等に戦えるグラント戦車も数が少なく、ヴァレンタイン戦車やハニー戦車では

射程距離などから、ドイツ軍のⅢ号戦車やⅣ号戦車とは勝負にならず、

まるで駆逐艦や巡洋艦が戦艦に立ち向かうようなもの・・と、

この遮るもののない広大な砂漠での戦車戦は、海戦と同じようだと表現しています。

それでも英空軍はスピットファイアこそ少ないものの、ハリケーン戦闘機を中心に、

Bf-109Fとシュトゥーカ急降下爆撃機に執拗な戦いを挑んでいます。

勢いに乗ってエジプトまで攻めこむロンメル。

カイロでは「アレクサンドリアは持ちこたえられないだろう」との推測も・・。

しかし3週間戦い続けてきたロンメルの軍団は、その入り口で力尽きてしまうのでした。。

そして、アラメイン・ラインと呼ばれる陣地で相対することとなった両軍。

英軍は新たにモントゴメリーが登場し、充分な物量を持ってエル・アラメインの戦いが始まります。

このあとは押しに押しまくられる枢軸軍はロンメルが帰国し、フォン・アルニムが奮戦しながら

最後にはチュニジアで降伏するまでが書かれていますが、

コレはまぁ、いろいろと書かれてますので割愛します。

本書では英軍、ドイツ軍を総括しますが、それはエル・アラメインの戦いの前です。

まだ英軍が劣勢の段階で反省の意味を込めて書くムーアヘッドの思いが現れていて

なかなか面白いものでした。

戦車の性能の違い、砲も88㎜に勝てるものなく、細かいところでは水と燃料の容器・・。

コレは通称「ジェリ缶」のことだと思いますが、彼自身も砂漠の移動で苦労したので

実感として伝わってきますね。

さらに将軍の差はなく、訓練と組織力の差であったとして、トブルク陥落後にある将軍は

「我々はアマチュアなんだ。ドイツ軍はプロだよ」と語った話も紹介し、

空軍の地上部隊との連携、まず急降下爆撃機、それから砲撃、次に歩兵、次が戦車、

最後に急降下爆撃機が追い打ちをかけてくるという戦術も評価し、ひとたび戦闘が始まると

時間のかかる暗号連絡を止めて、部隊にアレコレ命令を下すロンメル自身の声が

ラジオを通じて聞こえてくることも珍しくなかった・・としています。

士気の問題でも彼らがドイツ、イタリアの2ヵ国だけであったのに対し、

「我々は少なくとも7つの国籍と5つの言語が使われていて、

生活習慣や国内の政治情勢など、誤解も生じた」と語ります。

そういえばイタリア兵については、面白い話がちょいちょい出てきました。

降伏しようとしているイタリア兵とすれ違った英兵。

しかし両手を挙げたイタリア兵よりも、その先にある戦利品で頭が一杯な英兵は彼らを無視し、

銃を投げ捨てて追いかけ、自分たちの意図をなんとかわかってもらおうとするイタリア兵・・。

また、駐屯軍として使われるような弱体の「サブラタ師団」が降伏した後に

またしても降伏してきたイタリア師団。

「我々はブレシア師団のものです。弱い兵隊だと思うでしょう?でもサブラタ師団よりマシですよ」

彼らは地方ごとの部隊ですから、こういうライバル心だけは強かったんでしょうね。

さすが従軍記者だけあって、戦場の現場での目線もさることながら、

戦争報道のあり方・・ということにもしっかり触れて、ドイツ軍にやられたことは記事にできず、

さも英軍が勝っているような報道を強いられることに悩んだり、

トブルクが陥落しそうだ・・との放送をしたBBCにも触れて、立て籠もっている兵士の士気低下や、

逆にそれを聞いているドイツ軍が盛り上がるだけだと憤慨します。

「赤軍記者グロースマン」もちょっと思い出すようなところもあり、

このような個人的な経験から語った戦記というのは、重みがありますね。

第二次世界大戦〈4〉 W.チャーチル [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈4〉」を読破しました。

この最終巻は1943年、東部戦線ではドイツ軍がスターリングラードで敗北し、

地中海でも西側連合軍がシシリー島を攻略、そしてイタリアは

ムッソリーニが失脚して、降伏への道を模索しているところからです。

こうした状況で夏には、来年の大攻勢「オーヴァーロード作戦」が検討され、

D-DAYは、とりあえず1944年5月1日と決定します。

当初、チャーチルとルーズヴェルトの間では、米軍がアフリカに軍司令部を持っていることと、

英国から作戦が発動されることもあって、この一大作戦の司令官は英国から出す・・

ということで一致していたそうです。推薦を受けたのは参謀総長のアラン・ブルック。

しかし計画が形を取り始めるにつれ、米軍の占める割合が多くなることを理解したチャーチルは

自ら、米軍の指揮官を任命すべきと提案します。

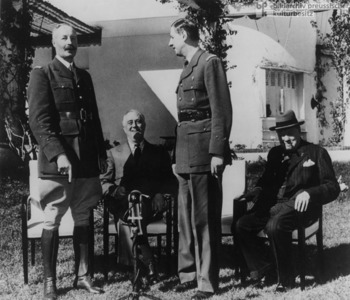

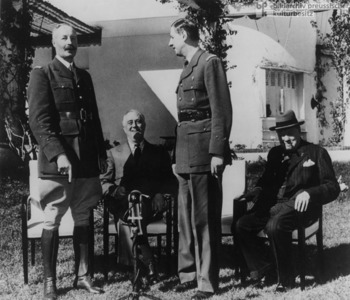

1943年11月28日から開催された連合軍3ヶ国首脳によるテヘラン会談。

「オーヴァーロード作戦」の司令官は、英国も賛成していた米軍参謀総長のマーシャルに

ほぼ決定していたものの、ルーズヴェルト大統領は「マーシャル将軍は手放すわけにはいかない」

と語り、やがてアイゼンハワーが指名されることに・・。

これは大作戦ではあるものの、ワシントンに最高の軍人を置いておきたい・・という

大統領の希望による人事です。

この会談ではこんな知らないエピソードがありました。

ソ連軍のスターリングラードでの輝かしい防衛を祝うため、

英国王が特にデザインして作らせた「栄誉の剣」を贈呈したというものです。

そしてこの見事な剣を手渡されたスターリンは刃にキッスを・・。

一方、英国の主戦場であるイタリア戦線ではグスタフ・ラインで頑強に抵抗する

「ケッセルリンクの決意を挫くことができなかった」とチャーチルが語るように、

ドイツ軍はモンテ・カッシーノで踏みとどまります。

そしてドイツ部隊は入っていないものの、近くに建つこの有名な修道院を破壊すべきか・・

の論争が行われ、結局、500㌧もの爆弾が投下されますが、逆に廃墟となった修道院を

ドイツ軍が利用することになって、防衛する側にとって好都合な結果に・・。

このアンツォとカッシーノにおける戦いも良く書かれていて、1000ポンド爆弾と大砲撃の後でも、

前進したニュージーランド軍とインド軍相手に戦い抜く、ドイツ第1降下猟兵師団を

「おそらく全ドイツ軍のなかでも最も頑強な戦闘部隊」と語り、

有名なアレキサンダー元帥の言葉も紹介しています。

「8時間もこのような猛砲爆撃を受けても生き残るとは、とても考えられないことだった」。

1944年6月6日、遂に「オーヴァーロード作戦」が発動され、英米軍がノルマンディに上陸。

チャーチルも「米軍の上陸地点の1か所に重大な困難が起きましたが、今は解決しました」と

トム・ハンクスも苦労した「血のオマハ・ビーチ」にさらりと触れたスターリンへの

電報を送った後、駆逐艦ケルビンに乗船してフランスから帰国する際、

「せっかくこんな近くまで来たのだから、一発ぶち込まない手はないだろう」ということで、

ドイツ陣地に向かってわざわざ近づき、全砲門の火を噴かせます。

その晩の感想は「楽しい1日だった」。。。

やがてパリは開放され、連合軍の作戦は順調に進みます。

そんな間にもロンドンに亡命しているユーゴスラヴィア王ペータル2世と

パルチザンを組織するチトーとの不和を解消するため、

ロシア人から贈られた青の制服を着たチトーとも会談するチャーチル。

英国が宣戦布告をし、戦争が始まるキッカケとなったポーランドではワルシャワが蜂起し、

英国に援助を求めます。

すでに近くにまで進軍しているソ連軍に支援を求めるチャーチルですが、

自らの息が掛かったポーランド新政府を作りたいスターリンは冷淡な回答を送り、

動こうとはしません。

「権力を握るために冒険に乗り出した犯罪者グループは、ほとんど武器を持たない

多くのワルシャワ市民をドイツ軍の戦車と銃砲の前に投げ出したのです。

防衛するドイツ軍戦車師団のなかにはヘルマン・ゲーリング師団もあります」。

「遠すぎた橋」、「バルジ大作戦」、そしてあまり知らなかったアテネでの戦いと進み、

いよいよ終戦を見据えた「ヤルタ会談」が開かれますが、

本書での中心はもちろんポーランド問題です。

また、衰えつつある友人、ルーズヴェルト大統領の具合もチャーチルには知らされません。

そしてドイツ軍が壊滅していくに従い、共産主義ロシアと西欧民主諸国は

唯一の絆であった共通の敵を失ってしまったことから、

両者の関係に根本的な変化が生じはじめます。

さらにベルリンを巡る問題・・。

1943年当時は、ドイツ占領の際には3ヶ国が平等に軍を配置するというもので、

しかも、ロシアはひとたび国土を取り戻したら、戦争を続行しないだろう・・と

西側が考えていたこともあって、ドイツのロシア地区というのは非現実的な概念に留まる

というものであったそうですが、実際はベルリンへ一番乗りを果たしたのは、

非現実的なハズであった共産主義国家です。

チャーチルの「勝利のVサイン」も束の間、1945年6月には英国での総選挙での演説に奔走し、

米国の新大統領トルーマンと、完成した「原爆」、そして戦争を継続する日本・・。

しかし、7月の総選挙の結果がもたらしたものは、チャーチルの辞任です。

この最終巻は副題「勝利と悲劇」となっているように、チャーチルにとって完全勝利とは

とても言えるものではなく、ポーランドと東ドイツ、そしてユーゴやその他東欧の国々が

共産主義国家となっていったことが「悲劇」であるわけで、

自身の力が及ばなかったことを悔い、終戦へと進む過程でも「勝利」に向けた爽快感より、

むしろ悲壮感の方が強くなっていった印象を持ちました。

興味のあった戦略爆撃については、ほとんど記述がありませんでした。

せいぜい、軍需相シュペーアが窮地に追い込まれた話を書いて

「我が偉大な爆撃軍は使命を果たした・・」というような程度です。

ベルリン占領を諦めたアイゼンハワーに対しても、毒づくこともなく・・。

全4巻を通じて、政治家チャーチルが第二次世界大戦を振り返る・・ということから、

政治的な話が中心かと想像していましたが、そんなことはありませんでした。

東部戦線はともかく、英軍の戦いは、それぞれ詳細でバランスも良く、

良く調べ上げているなぁ・・という印象を持ちましたし、政治の部分でも

真実を語るという観点から、米ソ首脳と交わした「書簡」も多く載せています。

これは第1巻の最初に書いたとおり、当初の膨大な回想録から戦争の部分だけを

うまく抜き出した結果によるものなのでしょう。

第二次世界大戦を個人的に総括したものという意味では、確かに見事なものでした。

次は、同じく英国人の書いた「第二次世界大戦」という本・・・、

リデル・ハートの「第二次世界大戦」をいってみようと思ってますが、その前に

「参謀総長の日記―英帝国陸軍参謀総長アランブルック元帥」も気になるなぁ。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈4〉」を読破しました。

この最終巻は1943年、東部戦線ではドイツ軍がスターリングラードで敗北し、

地中海でも西側連合軍がシシリー島を攻略、そしてイタリアは

ムッソリーニが失脚して、降伏への道を模索しているところからです。

こうした状況で夏には、来年の大攻勢「オーヴァーロード作戦」が検討され、

D-DAYは、とりあえず1944年5月1日と決定します。

当初、チャーチルとルーズヴェルトの間では、米軍がアフリカに軍司令部を持っていることと、

英国から作戦が発動されることもあって、この一大作戦の司令官は英国から出す・・

ということで一致していたそうです。推薦を受けたのは参謀総長のアラン・ブルック。

しかし計画が形を取り始めるにつれ、米軍の占める割合が多くなることを理解したチャーチルは

自ら、米軍の指揮官を任命すべきと提案します。

1943年11月28日から開催された連合軍3ヶ国首脳によるテヘラン会談。

「オーヴァーロード作戦」の司令官は、英国も賛成していた米軍参謀総長のマーシャルに

ほぼ決定していたものの、ルーズヴェルト大統領は「マーシャル将軍は手放すわけにはいかない」

と語り、やがてアイゼンハワーが指名されることに・・。

これは大作戦ではあるものの、ワシントンに最高の軍人を置いておきたい・・という

大統領の希望による人事です。

この会談ではこんな知らないエピソードがありました。

ソ連軍のスターリングラードでの輝かしい防衛を祝うため、

英国王が特にデザインして作らせた「栄誉の剣」を贈呈したというものです。

そしてこの見事な剣を手渡されたスターリンは刃にキッスを・・。

一方、英国の主戦場であるイタリア戦線ではグスタフ・ラインで頑強に抵抗する

「ケッセルリンクの決意を挫くことができなかった」とチャーチルが語るように、

ドイツ軍はモンテ・カッシーノで踏みとどまります。

そしてドイツ部隊は入っていないものの、近くに建つこの有名な修道院を破壊すべきか・・

の論争が行われ、結局、500㌧もの爆弾が投下されますが、逆に廃墟となった修道院を

ドイツ軍が利用することになって、防衛する側にとって好都合な結果に・・。

このアンツォとカッシーノにおける戦いも良く書かれていて、1000ポンド爆弾と大砲撃の後でも、

前進したニュージーランド軍とインド軍相手に戦い抜く、ドイツ第1降下猟兵師団を

「おそらく全ドイツ軍のなかでも最も頑強な戦闘部隊」と語り、

有名なアレキサンダー元帥の言葉も紹介しています。

「8時間もこのような猛砲爆撃を受けても生き残るとは、とても考えられないことだった」。

1944年6月6日、遂に「オーヴァーロード作戦」が発動され、英米軍がノルマンディに上陸。

チャーチルも「米軍の上陸地点の1か所に重大な困難が起きましたが、今は解決しました」と

トム・ハンクスも苦労した「血のオマハ・ビーチ」にさらりと触れたスターリンへの

電報を送った後、駆逐艦ケルビンに乗船してフランスから帰国する際、

「せっかくこんな近くまで来たのだから、一発ぶち込まない手はないだろう」ということで、

ドイツ陣地に向かってわざわざ近づき、全砲門の火を噴かせます。

その晩の感想は「楽しい1日だった」。。。

やがてパリは開放され、連合軍の作戦は順調に進みます。

そんな間にもロンドンに亡命しているユーゴスラヴィア王ペータル2世と

パルチザンを組織するチトーとの不和を解消するため、

ロシア人から贈られた青の制服を着たチトーとも会談するチャーチル。

英国が宣戦布告をし、戦争が始まるキッカケとなったポーランドではワルシャワが蜂起し、

英国に援助を求めます。

すでに近くにまで進軍しているソ連軍に支援を求めるチャーチルですが、

自らの息が掛かったポーランド新政府を作りたいスターリンは冷淡な回答を送り、

動こうとはしません。

「権力を握るために冒険に乗り出した犯罪者グループは、ほとんど武器を持たない

多くのワルシャワ市民をドイツ軍の戦車と銃砲の前に投げ出したのです。

防衛するドイツ軍戦車師団のなかにはヘルマン・ゲーリング師団もあります」。

「遠すぎた橋」、「バルジ大作戦」、そしてあまり知らなかったアテネでの戦いと進み、

いよいよ終戦を見据えた「ヤルタ会談」が開かれますが、

本書での中心はもちろんポーランド問題です。

また、衰えつつある友人、ルーズヴェルト大統領の具合もチャーチルには知らされません。

そしてドイツ軍が壊滅していくに従い、共産主義ロシアと西欧民主諸国は

唯一の絆であった共通の敵を失ってしまったことから、

両者の関係に根本的な変化が生じはじめます。

さらにベルリンを巡る問題・・。

1943年当時は、ドイツ占領の際には3ヶ国が平等に軍を配置するというもので、

しかも、ロシアはひとたび国土を取り戻したら、戦争を続行しないだろう・・と

西側が考えていたこともあって、ドイツのロシア地区というのは非現実的な概念に留まる

というものであったそうですが、実際はベルリンへ一番乗りを果たしたのは、

非現実的なハズであった共産主義国家です。

チャーチルの「勝利のVサイン」も束の間、1945年6月には英国での総選挙での演説に奔走し、

米国の新大統領トルーマンと、完成した「原爆」、そして戦争を継続する日本・・。

しかし、7月の総選挙の結果がもたらしたものは、チャーチルの辞任です。

この最終巻は副題「勝利と悲劇」となっているように、チャーチルにとって完全勝利とは

とても言えるものではなく、ポーランドと東ドイツ、そしてユーゴやその他東欧の国々が

共産主義国家となっていったことが「悲劇」であるわけで、

自身の力が及ばなかったことを悔い、終戦へと進む過程でも「勝利」に向けた爽快感より、

むしろ悲壮感の方が強くなっていった印象を持ちました。

興味のあった戦略爆撃については、ほとんど記述がありませんでした。

せいぜい、軍需相シュペーアが窮地に追い込まれた話を書いて

「我が偉大な爆撃軍は使命を果たした・・」というような程度です。

ベルリン占領を諦めたアイゼンハワーに対しても、毒づくこともなく・・。

全4巻を通じて、政治家チャーチルが第二次世界大戦を振り返る・・ということから、

政治的な話が中心かと想像していましたが、そんなことはありませんでした。

東部戦線はともかく、英軍の戦いは、それぞれ詳細でバランスも良く、

良く調べ上げているなぁ・・という印象を持ちましたし、政治の部分でも

真実を語るという観点から、米ソ首脳と交わした「書簡」も多く載せています。

これは第1巻の最初に書いたとおり、当初の膨大な回想録から戦争の部分だけを

うまく抜き出した結果によるものなのでしょう。

第二次世界大戦を個人的に総括したものという意味では、確かに見事なものでした。

次は、同じく英国人の書いた「第二次世界大戦」という本・・・、

リデル・ハートの「第二次世界大戦」をいってみようと思ってますが、その前に

「参謀総長の日記―英帝国陸軍参謀総長アランブルック元帥」も気になるなぁ。

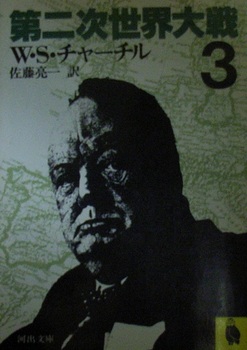

第二次世界大戦〈3〉 W.チャーチル [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈3〉」を読破しました。

前巻は英国本土の航空戦とUボートとの死闘、そして地中海に

北アフリカでの戦いという、その副題のとおり、独伊の枢軸国に対して

「単独で」戦うチャーチルと英連邦軍でしたが、

1941年の夏から始まるこの第3巻は、「大同盟」の副題が象徴するように、

米ソを巻き込んだ連合軍としての戦いの様子です。

チャーチルが情報を流していたにも関わらず、これを無視した結果、ドイツ軍の

「バルバロッサ作戦」をモロに受けて、各戦線で崩壊寸前となったスターリンのソ連。。

9月15日、チャーチルはスターリンから1通の電報を受け取ります。

「英国は危険を冒すことなく、30個師団をイラン経由でソ連の南部地域に輸送することが

出来ると思われます。こうすれば、英ソ両軍の軍事協力をソ連領内に確立できます」。

これにはチャーチルも「大国の最高責任者がこのような非現実的で愚かなことを主張するとは・・」

という感想です。

このような間にも米国大統領ルーズヴェルトと「プリンス・オブ・ウェールズ」の艦上で会談し、

枢軸国に対する共同宣言を行い、孤立から、巨大な味方を得ることになるのでした。

そして、日本による真珠湾攻撃が「米国が死に至るまで戦争に入った」として、

この時点で早くもチャーチルは勝利を予感します。

ここからは一進一退を繰り返す、北アフリカのロンメル軍団に対する戦いと、

日本軍の東南アジア侵攻に対する戦いが交互に登場する展開ですが、

ヴィトゲンシュタインが非常に疎い、この英日戦はなかなか勉強になりました。

日本がまず攻め込むのは香港。そして英国はシンガポールの防衛も放棄します。

海での戦いもこの時期の様々なエピソードが語られ、例えば、

シャルンホルストとグナイゼナウによるドーヴァー海峡を白昼堂々突破された顛末や、

戦艦ティルピッツの大西洋沿岸でのドック入りを防ぐためのサン・ナゼール急襲。

米国東海岸でUボートが暴れまわる「パウケンシュラーク」作戦。

1942年6月、ワシントンを訪れていたチャーチルの手元に電報が渡されます。

そこに記されていたのは「トブルク降伏。捕虜25000.」。

「あまりに驚くべきもので、私には信じられなかった」と語るチャーチルは、

すでにシンガポールで85000名もの捕虜を出し、今もまた・・。

そしてルーズヴェルトに懇願します。「出来るだけ多くのシャーマン戦車をください」。

この敗北はロンドンでもメディアを賑わせています。

「トブルク陥落は内閣更迭へ発展か」、「チャーチル不信任されん」などなど・・。

このようにオーキンレック将軍の英第8軍がロンメル軍団にエジプト方面に押し込まれつつあるなか、

英米による第2戦線に向けた4つの反撃作戦も計画され始めます。

①暗号名「体育家」 北西アフリカ上陸作戦で後に「トーチ(松明)作戦」に改名。

②暗号名「ジュピター」 北ノルウェー作戦。

③暗号名「狩り立て」 ドイツ占領下ヨーロッパ侵入で後に「オーバーロード(大君主)作戦」に改名。

④暗号名「大槌」 1942年ブレスト、またはシェルブール攻撃。

結局は②と④は脱落し、残った①と③が連合軍にとって決定的な作戦となっていきます。

砂漠軍の信頼を失ったオーキンレック将軍の解任と、その後継者問題に悩むチャーチルの話は

かなり詳しく書かれています。プライドの高い彼ら軍人に対する人事は、

大変気を使ったもので、ヒトラー流に即、更迭、軍事裁判・・などということは当然ありません。

当初は参謀総長ブルックを検討したというチャーチルですが、結局は後任の中東司令官として

アレキサンダー将軍を、そしてモントゴメリー将軍をアレキサンダーの「トーチ作戦」後任とし、

ゴット将軍をアレキサンダーの元で第8軍を指揮・・・と玉突き人事が行われますが、

その直後、ゴット将軍が戦死。これによって最終的にはモントゴメリーが第8軍にと

なるわけですが、オーキンレックにも中東総司令官の地位が与えられたそうですが、

彼自身がこれを威厳をもって拒絶したようです。

ここまでの英将軍連についての印象としては、ブルックは当然ながら、チャーチルは

アレキサンダーをとても信頼している感じです。

いよいよチャーチルは同盟国のもう一人の首領、スターリンと会見するためにモスクワへ旅立ちます。

この陰気で邪悪なボルシェヴィキの国への使命に思いを巡らせ、

かつて、この国の誕生にあたって、これを絞め殺すことに懸命に努力をし、

ヒトラーが出現するまでは、文明化した自由の不倶戴天の敵と見なしていた国・・。

この数日間の初会談の模様も非常に細かく書かれています。

「トーチ作戦」を説明すると、スターリンはその作戦の背後にある戦術的利益・・

フランス国内での対立とスペインへのけん制、そしてイタリアを戦争の矢面に立たせることを

すぐさま理解し、また、自慢の新兵器カチューシャ・ロケット砲に関する情報を全部与えるから、

その代り、何か提供してくれないか。。

北アフリカでは新任のモントゴメリーがエル・アラメインでロンメルを撃破し、

大勝利を収めます。このような細かい戦記の部分は、以前にココでも紹介した、

デズモンド・ヤングの「ロンメル将軍」を参考にして引用しています。

そして、この戦いが戦史に残るものとして、このように語ります。

「アラメイン以前に我々に勝利はなく、アラメイン以後、我々に敗北はなかった」。

クライマックスは発動された「トーチ作戦」の様子。

細かい戦闘の推移よりも、ここではドゴールの自由フランス軍にアンリ・ジロー将軍、

ペタンのヴィシー政府と大の英国嫌いダルラン提督までが絡んでくる

2つ、3つに分かれたフランスのドロドロ感がとても印象的でした。

これはちょっと何かの本で勉強したいですねぇ。

ダルランは暗殺されたものの、ドゴールとジローもいがみ合い、

なんとかカサブランカ会談で握手させますが、チャーチルはドゴールについて、

彼の傲慢な態度には腹がっ立った・・と、その悪感情を本書でさらけ出しています。

曰く「彼は亡命者であり、死の宣告を受けた祖国からの放浪者であり、

どこにも拠り所がなく、英米政府からの善意に完全に依存する立場にあったのだ」。

最後のページには、全く知らなかったエピソードが紹介されていました。

中立国ポルトガルの飛行場から飛び立った飛行機がドイツ空軍機に撃墜され、

「風と共に去りぬ」にも出演していた有名な英俳優レスリー・ハワードが死亡した・・というものです。

この乗客の中に太って葉巻を咥えた人物がいたということで、チャーチルは

「大英帝国の首相が護衛も付けず、白昼堂々、旅客機で帰国するなどあり得ない」と

ドイツの残虐さと防諜の間抜けさ加減を批判しています。

その代り、ハイドリヒ暗殺の話は一切出てきません。ちょっと楽しみにしていたんですけどね。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈3〉」を読破しました。

前巻は英国本土の航空戦とUボートとの死闘、そして地中海に

北アフリカでの戦いという、その副題のとおり、独伊の枢軸国に対して

「単独で」戦うチャーチルと英連邦軍でしたが、

1941年の夏から始まるこの第3巻は、「大同盟」の副題が象徴するように、

米ソを巻き込んだ連合軍としての戦いの様子です。

チャーチルが情報を流していたにも関わらず、これを無視した結果、ドイツ軍の

「バルバロッサ作戦」をモロに受けて、各戦線で崩壊寸前となったスターリンのソ連。。

9月15日、チャーチルはスターリンから1通の電報を受け取ります。

「英国は危険を冒すことなく、30個師団をイラン経由でソ連の南部地域に輸送することが

出来ると思われます。こうすれば、英ソ両軍の軍事協力をソ連領内に確立できます」。

これにはチャーチルも「大国の最高責任者がこのような非現実的で愚かなことを主張するとは・・」

という感想です。

このような間にも米国大統領ルーズヴェルトと「プリンス・オブ・ウェールズ」の艦上で会談し、

枢軸国に対する共同宣言を行い、孤立から、巨大な味方を得ることになるのでした。

そして、日本による真珠湾攻撃が「米国が死に至るまで戦争に入った」として、

この時点で早くもチャーチルは勝利を予感します。

ここからは一進一退を繰り返す、北アフリカのロンメル軍団に対する戦いと、

日本軍の東南アジア侵攻に対する戦いが交互に登場する展開ですが、

ヴィトゲンシュタインが非常に疎い、この英日戦はなかなか勉強になりました。

日本がまず攻め込むのは香港。そして英国はシンガポールの防衛も放棄します。

海での戦いもこの時期の様々なエピソードが語られ、例えば、

シャルンホルストとグナイゼナウによるドーヴァー海峡を白昼堂々突破された顛末や、

戦艦ティルピッツの大西洋沿岸でのドック入りを防ぐためのサン・ナゼール急襲。

米国東海岸でUボートが暴れまわる「パウケンシュラーク」作戦。

1942年6月、ワシントンを訪れていたチャーチルの手元に電報が渡されます。

そこに記されていたのは「トブルク降伏。捕虜25000.」。

「あまりに驚くべきもので、私には信じられなかった」と語るチャーチルは、

すでにシンガポールで85000名もの捕虜を出し、今もまた・・。

そしてルーズヴェルトに懇願します。「出来るだけ多くのシャーマン戦車をください」。

この敗北はロンドンでもメディアを賑わせています。

「トブルク陥落は内閣更迭へ発展か」、「チャーチル不信任されん」などなど・・。

このようにオーキンレック将軍の英第8軍がロンメル軍団にエジプト方面に押し込まれつつあるなか、

英米による第2戦線に向けた4つの反撃作戦も計画され始めます。

①暗号名「体育家」 北西アフリカ上陸作戦で後に「トーチ(松明)作戦」に改名。

②暗号名「ジュピター」 北ノルウェー作戦。

③暗号名「狩り立て」 ドイツ占領下ヨーロッパ侵入で後に「オーバーロード(大君主)作戦」に改名。

④暗号名「大槌」 1942年ブレスト、またはシェルブール攻撃。

結局は②と④は脱落し、残った①と③が連合軍にとって決定的な作戦となっていきます。

砂漠軍の信頼を失ったオーキンレック将軍の解任と、その後継者問題に悩むチャーチルの話は

かなり詳しく書かれています。プライドの高い彼ら軍人に対する人事は、

大変気を使ったもので、ヒトラー流に即、更迭、軍事裁判・・などということは当然ありません。

当初は参謀総長ブルックを検討したというチャーチルですが、結局は後任の中東司令官として

アレキサンダー将軍を、そしてモントゴメリー将軍をアレキサンダーの「トーチ作戦」後任とし、

ゴット将軍をアレキサンダーの元で第8軍を指揮・・・と玉突き人事が行われますが、

その直後、ゴット将軍が戦死。これによって最終的にはモントゴメリーが第8軍にと

なるわけですが、オーキンレックにも中東総司令官の地位が与えられたそうですが、

彼自身がこれを威厳をもって拒絶したようです。

ここまでの英将軍連についての印象としては、ブルックは当然ながら、チャーチルは

アレキサンダーをとても信頼している感じです。

いよいよチャーチルは同盟国のもう一人の首領、スターリンと会見するためにモスクワへ旅立ちます。

この陰気で邪悪なボルシェヴィキの国への使命に思いを巡らせ、

かつて、この国の誕生にあたって、これを絞め殺すことに懸命に努力をし、

ヒトラーが出現するまでは、文明化した自由の不倶戴天の敵と見なしていた国・・。

この数日間の初会談の模様も非常に細かく書かれています。

「トーチ作戦」を説明すると、スターリンはその作戦の背後にある戦術的利益・・

フランス国内での対立とスペインへのけん制、そしてイタリアを戦争の矢面に立たせることを

すぐさま理解し、また、自慢の新兵器カチューシャ・ロケット砲に関する情報を全部与えるから、

その代り、何か提供してくれないか。。

北アフリカでは新任のモントゴメリーがエル・アラメインでロンメルを撃破し、

大勝利を収めます。このような細かい戦記の部分は、以前にココでも紹介した、

デズモンド・ヤングの「ロンメル将軍」を参考にして引用しています。

そして、この戦いが戦史に残るものとして、このように語ります。

「アラメイン以前に我々に勝利はなく、アラメイン以後、我々に敗北はなかった」。

クライマックスは発動された「トーチ作戦」の様子。

細かい戦闘の推移よりも、ここではドゴールの自由フランス軍にアンリ・ジロー将軍、

ペタンのヴィシー政府と大の英国嫌いダルラン提督までが絡んでくる

2つ、3つに分かれたフランスのドロドロ感がとても印象的でした。

これはちょっと何かの本で勉強したいですねぇ。

ダルランは暗殺されたものの、ドゴールとジローもいがみ合い、

なんとかカサブランカ会談で握手させますが、チャーチルはドゴールについて、

彼の傲慢な態度には腹がっ立った・・と、その悪感情を本書でさらけ出しています。

曰く「彼は亡命者であり、死の宣告を受けた祖国からの放浪者であり、

どこにも拠り所がなく、英米政府からの善意に完全に依存する立場にあったのだ」。

最後のページには、全く知らなかったエピソードが紹介されていました。

中立国ポルトガルの飛行場から飛び立った飛行機がドイツ空軍機に撃墜され、

「風と共に去りぬ」にも出演していた有名な英俳優レスリー・ハワードが死亡した・・というものです。

この乗客の中に太って葉巻を咥えた人物がいたということで、チャーチルは

「大英帝国の首相が護衛も付けず、白昼堂々、旅客機で帰国するなどあり得ない」と

ドイツの残虐さと防諜の間抜けさ加減を批判しています。

その代り、ハイドリヒ暗殺の話は一切出てきません。ちょっと楽しみにしていたんですけどね。