第二次世界大戦〈2〉 W.チャーチル [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈2〉」を読破しました。

第2巻 -単独で- は、1940年5月のドイツ軍による西方作戦に対するベルギー軍、オランダ軍、

そしてフランス軍と英国の大陸派遣軍の、果敢な抵抗を詳しく振り返るところからです。

フォン・ボックとフォン・ルントシュテットの指揮するドイツ装甲部隊による近代戦に対して

フランス軍も戦車を差し向けるものの、その運用は分散し、戦車発祥の地である英国も

やっと最初の装甲師団の編成と訓練が、本国で完了したばかりです。

空においてもドイツ空軍が優勢です。ハリケーン戦闘機の10個中隊をはじめとして

474機あったものが、瞬く間に206機になってしまうと、

英国本土を無防備にして、どれほどの戦力をフランスに送ることができるのか・・が

重要な問題となってきます。

本土防衛戦闘機隊総指揮官のダウディング空軍元帥は、戦闘機中隊25個が

ドイツ空軍の総攻撃から本土防衛出来る限界とチャーチルに語ります。

フランス首相レイノーは早々と「我々は敗れました」とチャーチルに電話をかけ、

ペタン元帥を副首相に、ガムラン将軍に代えてウェイガンを起用するなど

内閣と最高司令部の大改造を行います。

しかし、そんなことでドイツ軍の怒涛の前進は止められるものではなく、

英国はダンケルクからの大陸派遣軍の撤退、「ダイナモ作戦」を発動。

英国本土沿岸に住む住民もが蒸気船や帆船でダンケルクへと向かい、

海軍省地図室長のビム大佐ら数名の顔が見えなくなったのにチャーチルが気付くと、

彼らはオランダの快速艇を手に入れ、4日間で800名の兵士を運んでいた・・という

海の男たちによる、まさに人海戦術です。

イタリア外相チアーノが「5000年に一度しかやってこない機会」と語ったという、イタリアの参戦・・。

獲物であるフランスの背後を突く、ムッソリーニのイタリア軍ですが、

フランス軍のアルプス部隊の陣地は意外に難攻不落で、あっさり阻止。。。。

この西方戦役で特に印象的だったのが、フランスに戦争継続を要求する英国が、

逆にフランス側から英空軍の増援を再三要求され、チャーチルが苦しむ場面でしょう。

それはこの問題を総括し、もしヒトラーに超自然的な知恵があったならば・・として

「ダンケルクの後、数週間セーヌ戦線にとどまり、その間に英本土進攻の準備を始めたならば、

それは恐るべき選択となり、苦悶するフランスを見殺しにすべきか、それとも我々が

将来生き延びるための必要な最後の手段まで使い果たすか、拷問にかけることにもなったはずだ」。

う~ん。以前に読んだ「ヒトラー対チャーチル -80日間の激闘-」を思い出しますね。

結局、本土防衛に必要な戦闘機隊を確保できた英国は、来るべきバトル・オブ・ブリテンで

Me-109を相手にスピットファイアとハリケーンが果敢な航空戦を繰り広げ、

チャーチルの下院での有名な演説が行われることになります。

「人類の闘争の場において、このように多数の人間が、このように大きな恩恵を、

このような少数の人間によって受けたことは、未だかつてなかったのであります」。

この当時のロンドン空襲を振り返る部分は、なかなか興味深いものです。

「戦争の最後の3年間にドイツ人が受けた試練と比較することは難しい」としつつも、

ドイツへの空爆では爆弾の威力が遥かに大きくなったが、彼らはドイツらしい鉄の規律によって

対爆避難所や地下の巨大な回廊で寝ており、多くの場合、ただ地上の瓦礫の山を

吹き飛ばしていたに過ぎないと語っています。

後半に出てくるであろう、ハンブルクやドレスデンへの無差別爆撃では、なにを語るのか

気になるところです。

「戦争中、真に私に不安を与えたものといえば、それはUボートだった」と語るチャーチル。

Uボート艦隊司令官デーニッツによって生み出された「狼群戦術」を解説し、

「恐るべきプリーン」と「優秀な将校に指揮されたU-99、U-100」が沈められ、

この3名の卓越した指揮官が除かれたことがUボート戦の転機となったとしています。

さらには「Uボート艦長で冷酷な能力と大胆さにおいて、彼らに匹敵するものはほとんどいなかった」と

名前こそ書いていませんが、クレッチマーとシェプケも最高の評価ですね。

この時期、イタリア軍がエジプトへ、さらにはギリシャまで侵攻をはじめます。

ギリシャではあっさり駆逐され、アルバニアまで押し返されたイタリア軍ですが、

ドイツ軍が助っ人に参戦。ユーゴスラヴィアと最近、気になっている若き国王ペータル2世も

登場しながら、地中海の話は進み、ダンケルクに続いて英軍は海路撤退を余儀なくされます。

一方、北アフリカでも、エジプトの英軍の大逆襲により、大損害を被って西へと逃げ惑う

イタリア軍を救うため、「一人の新しい人物が世界の舞台に踊り出た」。

ご存知"砂漠のキツネ"ロンメルの登場ですが、本書ではだいたいこんな感じで紹介されています。

「彼こそ素晴らしい戦争の賭博師であり、機動部隊の操縦において、急速に再編成を行い、

勝ちに乗じてさらに進む点では、全く達人であることを立証した」。

また、チャーチルが公式にロンメルを賞賛した・・といわれる件もちゃんと書かれていて、

1942年1月の下院で次のように述べたそうです。

「我々には非常に大胆な、そして巧妙な敵手がおります。

戦争の大破壊を越えて、偉大な将軍と申してよいかと思います」。

そして英国の恐れるドイツ降下猟兵による、クレタ島奪取・・。

この激戦で最終的にクレタ島はドイツの手に落ちたものの、ゲーリングは愚かにも、

このようなかけがえのない兵力を英国戦士たちとの死闘によって捨て去ったのだ・・

としています。

ここまで前半部分の2冊を読んだ印象としては、ドイツ側が良く書かれているなぁというものです。

予想はもっと英国内の政治問題とか、閣僚との軋轢とかが多いのかと思っていましたが、

それらの方が完全な脇役です。

後半は、米ソとの関係が中心になりそうですが、どうなるでしょうか?

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈2〉」を読破しました。

第2巻 -単独で- は、1940年5月のドイツ軍による西方作戦に対するベルギー軍、オランダ軍、

そしてフランス軍と英国の大陸派遣軍の、果敢な抵抗を詳しく振り返るところからです。

フォン・ボックとフォン・ルントシュテットの指揮するドイツ装甲部隊による近代戦に対して

フランス軍も戦車を差し向けるものの、その運用は分散し、戦車発祥の地である英国も

やっと最初の装甲師団の編成と訓練が、本国で完了したばかりです。

空においてもドイツ空軍が優勢です。ハリケーン戦闘機の10個中隊をはじめとして

474機あったものが、瞬く間に206機になってしまうと、

英国本土を無防備にして、どれほどの戦力をフランスに送ることができるのか・・が

重要な問題となってきます。

本土防衛戦闘機隊総指揮官のダウディング空軍元帥は、戦闘機中隊25個が

ドイツ空軍の総攻撃から本土防衛出来る限界とチャーチルに語ります。

フランス首相レイノーは早々と「我々は敗れました」とチャーチルに電話をかけ、

ペタン元帥を副首相に、ガムラン将軍に代えてウェイガンを起用するなど

内閣と最高司令部の大改造を行います。

しかし、そんなことでドイツ軍の怒涛の前進は止められるものではなく、

英国はダンケルクからの大陸派遣軍の撤退、「ダイナモ作戦」を発動。

英国本土沿岸に住む住民もが蒸気船や帆船でダンケルクへと向かい、

海軍省地図室長のビム大佐ら数名の顔が見えなくなったのにチャーチルが気付くと、

彼らはオランダの快速艇を手に入れ、4日間で800名の兵士を運んでいた・・という

海の男たちによる、まさに人海戦術です。

イタリア外相チアーノが「5000年に一度しかやってこない機会」と語ったという、イタリアの参戦・・。

獲物であるフランスの背後を突く、ムッソリーニのイタリア軍ですが、

フランス軍のアルプス部隊の陣地は意外に難攻不落で、あっさり阻止。。。。

この西方戦役で特に印象的だったのが、フランスに戦争継続を要求する英国が、

逆にフランス側から英空軍の増援を再三要求され、チャーチルが苦しむ場面でしょう。

それはこの問題を総括し、もしヒトラーに超自然的な知恵があったならば・・として

「ダンケルクの後、数週間セーヌ戦線にとどまり、その間に英本土進攻の準備を始めたならば、

それは恐るべき選択となり、苦悶するフランスを見殺しにすべきか、それとも我々が

将来生き延びるための必要な最後の手段まで使い果たすか、拷問にかけることにもなったはずだ」。

う~ん。以前に読んだ「ヒトラー対チャーチル -80日間の激闘-」を思い出しますね。

結局、本土防衛に必要な戦闘機隊を確保できた英国は、来るべきバトル・オブ・ブリテンで

Me-109を相手にスピットファイアとハリケーンが果敢な航空戦を繰り広げ、

チャーチルの下院での有名な演説が行われることになります。

「人類の闘争の場において、このように多数の人間が、このように大きな恩恵を、

このような少数の人間によって受けたことは、未だかつてなかったのであります」。

この当時のロンドン空襲を振り返る部分は、なかなか興味深いものです。

「戦争の最後の3年間にドイツ人が受けた試練と比較することは難しい」としつつも、

ドイツへの空爆では爆弾の威力が遥かに大きくなったが、彼らはドイツらしい鉄の規律によって

対爆避難所や地下の巨大な回廊で寝ており、多くの場合、ただ地上の瓦礫の山を

吹き飛ばしていたに過ぎないと語っています。

後半に出てくるであろう、ハンブルクやドレスデンへの無差別爆撃では、なにを語るのか

気になるところです。

「戦争中、真に私に不安を与えたものといえば、それはUボートだった」と語るチャーチル。

Uボート艦隊司令官デーニッツによって生み出された「狼群戦術」を解説し、

「恐るべきプリーン」と「優秀な将校に指揮されたU-99、U-100」が沈められ、

この3名の卓越した指揮官が除かれたことがUボート戦の転機となったとしています。

さらには「Uボート艦長で冷酷な能力と大胆さにおいて、彼らに匹敵するものはほとんどいなかった」と

名前こそ書いていませんが、クレッチマーとシェプケも最高の評価ですね。

この時期、イタリア軍がエジプトへ、さらにはギリシャまで侵攻をはじめます。

ギリシャではあっさり駆逐され、アルバニアまで押し返されたイタリア軍ですが、

ドイツ軍が助っ人に参戦。ユーゴスラヴィアと最近、気になっている若き国王ペータル2世も

登場しながら、地中海の話は進み、ダンケルクに続いて英軍は海路撤退を余儀なくされます。

一方、北アフリカでも、エジプトの英軍の大逆襲により、大損害を被って西へと逃げ惑う

イタリア軍を救うため、「一人の新しい人物が世界の舞台に踊り出た」。

ご存知"砂漠のキツネ"ロンメルの登場ですが、本書ではだいたいこんな感じで紹介されています。

「彼こそ素晴らしい戦争の賭博師であり、機動部隊の操縦において、急速に再編成を行い、

勝ちに乗じてさらに進む点では、全く達人であることを立証した」。

また、チャーチルが公式にロンメルを賞賛した・・といわれる件もちゃんと書かれていて、

1942年1月の下院で次のように述べたそうです。

「我々には非常に大胆な、そして巧妙な敵手がおります。

戦争の大破壊を越えて、偉大な将軍と申してよいかと思います」。

そして英国の恐れるドイツ降下猟兵による、クレタ島奪取・・。

この激戦で最終的にクレタ島はドイツの手に落ちたものの、ゲーリングは愚かにも、

このようなかけがえのない兵力を英国戦士たちとの死闘によって捨て去ったのだ・・

としています。

ここまで前半部分の2冊を読んだ印象としては、ドイツ側が良く書かれているなぁというものです。

予想はもっと英国内の政治問題とか、閣僚との軋轢とかが多いのかと思っていましたが、

それらの方が完全な脇役です。

後半は、米ソとの関係が中心になりそうですが、どうなるでしょうか?

第二次世界大戦〈1〉 W.チャーチル [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈1〉」を読破しました。

英首相チャーチルの、この有名な第二次世界大戦回顧録を購入したのは2年ほど前ですが、

挑戦しようと2~3回は試みたものの、一巻350ページ程度で、最後の第4巻は480ページ。

合計1500ページの大著ですから、結局いつも「や~めた」となってしまいます。

今回は、4月にWOWOWで放送され、録画していたドラマ「チャーチル 第二次大戦の嵐」を

興味深く観たことなので、その記憶が残っているうちに・・・と本格的に挑んでみました。

英国人の回想録では「モントゴメリー回想録」に続いて2人目になりますね。

まずはチャーチルのこの有名な回顧録と、日本での出版の経緯について簡単に整理すると、

もともと政治家でありながら、過去の「戦記」などの執筆も行っていたチャーチルは

第一次世界大戦の回想録、そしてこの全6巻の大作、第二次世界大戦も書き上げたことで

1953年にノーベル文学賞を受賞。

日本で全6巻の完全な翻訳本が出たのは1950年代のようで、後に戦争の部分を中心に、

チャーチル自身で短くまとめたものが、本書「第二次世界大戦」。

これは1972年に上下巻の単行本として、1975年には4分冊となり、1983年に文庫化。

最近では2001年に文庫で再刊されていて、ヴィトゲンシュタインが購入したのは

一番安かった1983年の文庫版①~④のセットです。

ちなみに抄訳版「第二次大戦回顧録 抄」も出ていますが、わずか300ページというもので

さすがにこれは・・、大作映画の長めの予告編みたいな感じですかね。。

それにしても、ただ単に「第二次世界大戦〈1〉」なんてタイトルは味気ないなぁ、

と思いながら目次を見ると、どうやら各巻に副題が付いていました。

この第1巻は「不幸への一里塚」で、以降「単独で」、「大同盟」、「勝利と悲劇」と続くようです。

第一次大戦後の1919年から始まるこの第1巻は、1931年にかけてのドイツ、英国、

フランス、米国の社会と政治をヴェルサイユ条約、フランスによるラインラント占領、

インフレ、ヒンデンブルク大統領の誕生・・などのキーワードと共に簡単に紹介します。

そして第3章は「アドルフ・ヒトラー」。ゲーリングやレーム、ローゼンベルクといった

初期の重要人物も登場させながら、「わが闘争」に触れ、ヒトラーが政権を握った当時、

連合軍の軍事・政治家たちにとって、これほど注意深く研究に値する本はなかった・・として、

「わが闘争」の主要テーゼは簡単・・と2ページほど解説。

ちょっと抜粋すると「つまり、人間は闘う動物であり、ゆえに国家は戦闘単位である。

教育は最小限の訓練によって軍人となれるようなドイツ人を作ることである。

英国とイタリアのみがドイツと同盟となり得る二国であり、

フランスを感情的理由だけで攻撃するのは馬鹿げている。

西欧に対してソ連と手を組んで戦いを仕掛けることは罪悪である」。

ヴィトゲンシュタインはこの「わが闘争」を読んだことがないので、大変参考になりました。

しかし、まさかチャーチルのレビューで教えてもらうことになろうとは・・。

そして1932年の夏、著作のために各国の古戦場巡りをしていたチャーチルは

滞在したミュンヘンのホテルで、「ヒトラーを紹介しましょう」という人物に出会います。

しかし、この人物に総統のユダヤ人問題についての意見を聞いたところ、

翌日の会見はヒトラーが来られなくなったとのことで「キャンセル」。

「こうしてヒトラーと会見する唯一の機会を失ってしまった」と回想します。

「長いナイフの夜」事件に衝撃を受け、さらに軍備の拡張を進めるナチス・ドイツに対する

懸念を下院で報告するチャーチル。

「ドイツはすでに空軍力を保有していることを断言いたします。

しかもこれは、急速にわが軍との均等に近づいているのであります」。

ですが、この声明は下院で否定され、すべての人々が喜ぶことに・・。

第9章「ヒトラー出撃す」からは1936年のヒトラー最初の軍事行動、ラインラント再占領が

詳しく書かれています。当時のフランスがドイツ軍が追い出すだけの力があるにも関わらず、

英国の顔色を見ながら、戦争の危険を冒すことが出来ないと、コレを見逃したといった感じです。

また英国でもこんな論調が・・「結局、ドイツ人は自分たちの領土に帰るだけに過ぎないのだ」。

その英国の議場では別の大問題が持ち上がっています。

チャーチルが幼少の頃から知っていたエドワード8世が愛する女性と結婚しようとする情熱のために

その座を弟、ジョージ6世に譲るという英国王室の大スキャンダルです。

う~ん。やっぱり「英国王のスピーチ」観たいなぁ。。

2C20George20V2C20and20Prince20Albert20(George20VI).jpg)

翌年の駐英ドイツ大使、リッベントロップとの2時間にも及ぶ会談の様子も。

「ドイツはポーランドとダンツィヒ回廊、白ロシアとウクライナを増加する人口のために

併合しなければならない。英国に対して求めるのは、

ただ干渉してもらいたくないということだけである」。

アンシュルスについてもベルヒテスガーデンに呼びつけられて、ヒトラーに脅された

当時のオーストリア首相シュシュニクの記録を用いながら、その対話を詳細に再現し、

続くズデーテンラント問題でも「ミュンヘン会談」によって戦争を回避させたチェンバレン首相を中心に

ドイツ国防軍の将軍たちの、それまでのヒトラーに対する嫌悪と不信感が、天才的指導能力と

奇跡的な幸運に対する驚嘆に圧倒された・・ということにまで触れています。

後半、スターリンとソ連が登場してきますが、ここでチャーチルがあえて説明を加える人物は

ソ連の新外相、モロトフです。

曰く「卓越した才能を持った、冷酷無慈悲な人物であり、粛清の脅威を伴った、変転極まりない

陰謀の社会を生き抜いた、予想しがたいカラクリ政策の代理人」というものです。

こうして両外相、リッベントロープとモロトフによって「独ソ不可侵条約」が結ばれ、

この不吉なニュースは爆発のように世界を襲います。

1939年当時、英国にはドイツ人のナチ党員が2万人いることがわかっていたそうで、

ヒトラーから個人的に「敵」と思われていることを知っている「重要人物」のチャーチルは、

護衛も付けて、自らも銃を携帯することになります。

遂にドイツがポーランドへ侵攻するのと同時に英国は宣戦を布告。

チェンバレンから戦争内閣に入閣し、海相の地位を提供したいと言われたことに喜ぶチャーチル。

第一次大戦でも同様の地位を務めた、この人事に海軍省は即刻、全艦隊に打電します。

「ウィンストン帰れり」。

そんなことも束の間、スカパフローで戦艦ロイヤル・オークがUボートに撃沈され、

800名が戦死するという大失態が・・。

新任だったためにこの非難から逃れられたチャーチルは、本書では

「U-47の艦長、プリーン大尉の武勲と見なさなければならない事件」と表現しています。

ここからは通商破壊作戦を始めたドイツ艦隊との戦い、巡洋艦シャルンホルストとグナイゼナウに

ポケット戦艦 ドイッチュラントと「大胆で想像力に富んでいた」グラーフ・シュペー。

一方、地上では「まやかし戦争」が続き、英仏が宣戦布告後、

ドイツに対する攻勢に出なかった理由を軍事的観点で説明します。

「たとえフランス軍が緒戦において成功を収めたとしても、

1ヶ月以内に征服地を維持することが困難となり、やがて北方において

ポーランド戦を終えたドイツ軍の全兵力を挙げての反撃にさらされたであろう」。

また、その後のソ連によるフィンランド侵攻も「ソ連政府に感じていた激しい怒りは、

この残忍な弱い者いじめと侵略行為によって、炎と燃え上がった・・」と振り返ります。

クライマックスはノルウェーを巡る英独の海戦です。

しかし結局はドイツの勝利に終わり、ファシズム政党のクヴィスリングが支配者として登場。

こうして1940年5月10日の朝を迎え、ドイツ軍の満を持した西方への進撃の情報が・・。

チェンバレンは辞任し、国王から首相としての組閣を依頼されるチャーチル。

かくして今後5年に渡る、英首相チャーチルの戦いが始まるのでした。

W.S.チャーチル著の「第二次世界大戦〈1〉」を読破しました。

英首相チャーチルの、この有名な第二次世界大戦回顧録を購入したのは2年ほど前ですが、

挑戦しようと2~3回は試みたものの、一巻350ページ程度で、最後の第4巻は480ページ。

合計1500ページの大著ですから、結局いつも「や~めた」となってしまいます。

今回は、4月にWOWOWで放送され、録画していたドラマ「チャーチル 第二次大戦の嵐」を

興味深く観たことなので、その記憶が残っているうちに・・・と本格的に挑んでみました。

英国人の回想録では「モントゴメリー回想録」に続いて2人目になりますね。

まずはチャーチルのこの有名な回顧録と、日本での出版の経緯について簡単に整理すると、

もともと政治家でありながら、過去の「戦記」などの執筆も行っていたチャーチルは

第一次世界大戦の回想録、そしてこの全6巻の大作、第二次世界大戦も書き上げたことで

1953年にノーベル文学賞を受賞。

日本で全6巻の完全な翻訳本が出たのは1950年代のようで、後に戦争の部分を中心に、

チャーチル自身で短くまとめたものが、本書「第二次世界大戦」。

これは1972年に上下巻の単行本として、1975年には4分冊となり、1983年に文庫化。

最近では2001年に文庫で再刊されていて、ヴィトゲンシュタインが購入したのは

一番安かった1983年の文庫版①~④のセットです。

ちなみに抄訳版「第二次大戦回顧録 抄」も出ていますが、わずか300ページというもので

さすがにこれは・・、大作映画の長めの予告編みたいな感じですかね。。

それにしても、ただ単に「第二次世界大戦〈1〉」なんてタイトルは味気ないなぁ、

と思いながら目次を見ると、どうやら各巻に副題が付いていました。

この第1巻は「不幸への一里塚」で、以降「単独で」、「大同盟」、「勝利と悲劇」と続くようです。

第一次大戦後の1919年から始まるこの第1巻は、1931年にかけてのドイツ、英国、

フランス、米国の社会と政治をヴェルサイユ条約、フランスによるラインラント占領、

インフレ、ヒンデンブルク大統領の誕生・・などのキーワードと共に簡単に紹介します。

そして第3章は「アドルフ・ヒトラー」。ゲーリングやレーム、ローゼンベルクといった

初期の重要人物も登場させながら、「わが闘争」に触れ、ヒトラーが政権を握った当時、

連合軍の軍事・政治家たちにとって、これほど注意深く研究に値する本はなかった・・として、

「わが闘争」の主要テーゼは簡単・・と2ページほど解説。

ちょっと抜粋すると「つまり、人間は闘う動物であり、ゆえに国家は戦闘単位である。

教育は最小限の訓練によって軍人となれるようなドイツ人を作ることである。

英国とイタリアのみがドイツと同盟となり得る二国であり、

フランスを感情的理由だけで攻撃するのは馬鹿げている。

西欧に対してソ連と手を組んで戦いを仕掛けることは罪悪である」。

ヴィトゲンシュタインはこの「わが闘争」を読んだことがないので、大変参考になりました。

しかし、まさかチャーチルのレビューで教えてもらうことになろうとは・・。

そして1932年の夏、著作のために各国の古戦場巡りをしていたチャーチルは

滞在したミュンヘンのホテルで、「ヒトラーを紹介しましょう」という人物に出会います。

しかし、この人物に総統のユダヤ人問題についての意見を聞いたところ、

翌日の会見はヒトラーが来られなくなったとのことで「キャンセル」。

「こうしてヒトラーと会見する唯一の機会を失ってしまった」と回想します。

「長いナイフの夜」事件に衝撃を受け、さらに軍備の拡張を進めるナチス・ドイツに対する

懸念を下院で報告するチャーチル。

「ドイツはすでに空軍力を保有していることを断言いたします。

しかもこれは、急速にわが軍との均等に近づいているのであります」。

ですが、この声明は下院で否定され、すべての人々が喜ぶことに・・。

第9章「ヒトラー出撃す」からは1936年のヒトラー最初の軍事行動、ラインラント再占領が

詳しく書かれています。当時のフランスがドイツ軍が追い出すだけの力があるにも関わらず、

英国の顔色を見ながら、戦争の危険を冒すことが出来ないと、コレを見逃したといった感じです。

また英国でもこんな論調が・・「結局、ドイツ人は自分たちの領土に帰るだけに過ぎないのだ」。

その英国の議場では別の大問題が持ち上がっています。

チャーチルが幼少の頃から知っていたエドワード8世が愛する女性と結婚しようとする情熱のために

その座を弟、ジョージ6世に譲るという英国王室の大スキャンダルです。

う~ん。やっぱり「英国王のスピーチ」観たいなぁ。。

2C20George20V2C20and20Prince20Albert20(George20VI).jpg)

翌年の駐英ドイツ大使、リッベントロップとの2時間にも及ぶ会談の様子も。

「ドイツはポーランドとダンツィヒ回廊、白ロシアとウクライナを増加する人口のために

併合しなければならない。英国に対して求めるのは、

ただ干渉してもらいたくないということだけである」。

アンシュルスについてもベルヒテスガーデンに呼びつけられて、ヒトラーに脅された

当時のオーストリア首相シュシュニクの記録を用いながら、その対話を詳細に再現し、

続くズデーテンラント問題でも「ミュンヘン会談」によって戦争を回避させたチェンバレン首相を中心に

ドイツ国防軍の将軍たちの、それまでのヒトラーに対する嫌悪と不信感が、天才的指導能力と

奇跡的な幸運に対する驚嘆に圧倒された・・ということにまで触れています。

後半、スターリンとソ連が登場してきますが、ここでチャーチルがあえて説明を加える人物は

ソ連の新外相、モロトフです。

曰く「卓越した才能を持った、冷酷無慈悲な人物であり、粛清の脅威を伴った、変転極まりない

陰謀の社会を生き抜いた、予想しがたいカラクリ政策の代理人」というものです。

こうして両外相、リッベントロープとモロトフによって「独ソ不可侵条約」が結ばれ、

この不吉なニュースは爆発のように世界を襲います。

1939年当時、英国にはドイツ人のナチ党員が2万人いることがわかっていたそうで、

ヒトラーから個人的に「敵」と思われていることを知っている「重要人物」のチャーチルは、

護衛も付けて、自らも銃を携帯することになります。

遂にドイツがポーランドへ侵攻するのと同時に英国は宣戦を布告。

チェンバレンから戦争内閣に入閣し、海相の地位を提供したいと言われたことに喜ぶチャーチル。

第一次大戦でも同様の地位を務めた、この人事に海軍省は即刻、全艦隊に打電します。

「ウィンストン帰れり」。

そんなことも束の間、スカパフローで戦艦ロイヤル・オークがUボートに撃沈され、

800名が戦死するという大失態が・・。

新任だったためにこの非難から逃れられたチャーチルは、本書では

「U-47の艦長、プリーン大尉の武勲と見なさなければならない事件」と表現しています。

ここからは通商破壊作戦を始めたドイツ艦隊との戦い、巡洋艦シャルンホルストとグナイゼナウに

ポケット戦艦 ドイッチュラントと「大胆で想像力に富んでいた」グラーフ・シュペー。

一方、地上では「まやかし戦争」が続き、英仏が宣戦布告後、

ドイツに対する攻勢に出なかった理由を軍事的観点で説明します。

「たとえフランス軍が緒戦において成功を収めたとしても、

1ヶ月以内に征服地を維持することが困難となり、やがて北方において

ポーランド戦を終えたドイツ軍の全兵力を挙げての反撃にさらされたであろう」。

また、その後のソ連によるフィンランド侵攻も「ソ連政府に感じていた激しい怒りは、

この残忍な弱い者いじめと侵略行為によって、炎と燃え上がった・・」と振り返ります。

クライマックスはノルウェーを巡る英独の海戦です。

しかし結局はドイツの勝利に終わり、ファシズム政党のクヴィスリングが支配者として登場。

こうして1940年5月10日の朝を迎え、ドイツ軍の満を持した西方への進撃の情報が・・。

チェンバレンは辞任し、国王から首相としての組閣を依頼されるチャーチル。

かくして今後5年に渡る、英首相チャーチルの戦いが始まるのでした。

危うし空挺部隊 [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

A・ロイド著の「危うし空挺部隊」を読破しました。

「朝日ソノラマ」と、この時代を感じさせるタイトルだけで、つい購入してしまった1冊です。

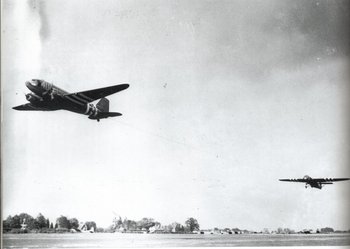

原題は「ザ・グライダーズ」で、空挺部隊モノでも一般的な「落下傘兵」や「パラシュート兵」、

「降下猟兵」と呼び名は様々な彼らの戦いではなく、「グライダー兵」と呼ばれる

かなり特殊な兵士たちの戦記です。

1940年、フランスを電撃的に制し、英国本土進攻の「あしか作戦」を控え、

副総裁ルドルフ・ヘスが兵員200名、或いは、戦車も輸送できる巨大な「空飛ぶ兵舎」を

検討するところから本書は始まります。

このようなアイディアをヘスに吹き込んだのはメッサーシュミット教授であり、

「ギガント」と呼ばれる巨大グライダー、Me-321を作り出します。

しかし、この化け物グライダーを曳航する機は・・?

という問題にHe-111を繋ぎ合せた、これまた化け物のような5発機、

He-111Zが開発されるというワクワクするような展開です。

いや~、しかし「ギガント」のグライダーがあったというのは、まったく知りませんでした。

ここからは戦前におけるドイツのスポーツとしてグライダーが発展していった経緯などが

ハンナ・ライチュやクルト・シュトゥーデントらが登場しながら解説され、

エーベン・エメール要塞を見事攻略し、クレタ島の大空挺作戦へと話は進みます。

実はこの前半30ページほどでドイツ空軍の空挺作戦が終わりを告げると、

それを肥やしにしたかのように英空軍の空挺部隊が創設され、

本書の主役、英国グライダー兵が誕生します。

ノルウェー山中にあるドイツの水素工場の破壊任務に2機のホーサ・グライダーが

曳航機ハリファックスと共に飛び立ちますが、この初陣は完全な失敗に終わります。

ちなみに、この作戦発動日は1942年11月19日・・、東部戦線でソ連軍による「天王星作戦」が

発動された日と同じですね。

続いては、連合軍初となる大空挺作戦である「降下目標、シシリー」です。

チュニジアから130機のグライダーが兵員1200名と重砲やジープの輸送を託されますが、

英米連合軍とはいっても、グライダー・パイロットは、ほぼ全員英兵であり、

それらを曳航するパイロットは米兵という役割分担が・・。

夜間のシシリー海岸では猛烈な対空砲と風によって、位置を見失った米軍の曳航機が

負担になるグライダーを暗い海の上にばらまき、

海に着水した68機ものグライダーはパイロットと乗員と共に、跡形もなく消え去ります。。。

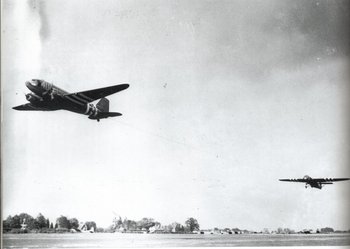

続く大作戦は「ノルマンディ」。

ここでは特に「メルヴィル砲台」を巡る戦いが中心で、

重要な武器を搭載した11機のホーサ・グライダーのうち、5機がなんとか着陸したものの、

「ロンメルのアスパラガス」の餌食となります。

これによってこの砲台をを巡っての肉弾戦が始まるわけですが、

こういうのを読むと、またしてもパウル・カレルが読みたくなってきますね。

その後もいたるところで着陸地点に植えられた「アスパラガス」と格闘する工兵部隊・・。

「アスパラガス」に爆弾を結び付け、それに銃弾を撃ち込む・・という作業を繰り返します。

そして無事着陸したグライダー・パイロットは、その瞬間から戦闘員に変身し、

他の空挺部隊員たちに交じって、手榴弾も投げつけるのでした。

300ページの本書、真ん中前の137ページからメイン・イベントのゴングが鳴ります。

プロモーターは英軍の誇るモントゴメリー元帥。

モーデルとビットリッヒのドイツ軍に挑むのは、アーカット少将とフロスト中佐の空挺部隊。。

とくれば、もちろんマーケット・ガーデン作戦こと、「遠すぎた橋」ですね。

アーネム市の司令官クッシン少将が路上で殺された話もしっかり出てきたりと、

かなり詳細に書かれています。

そういえば「 ドイツ武装SS師団写真史〈2〉遠すぎた橋」読まないとなぁ。

しかし、ここでも主役を務めるのはグライダー・パイロットたち。

米軍空挺部隊を率いるギャビンの悩みは米軍のパイロットが一旦、着陸してしまうと何もできず、

「部隊に属していない彼らは、役に立ちたいと思っても、当てもなくウロウロし、

混乱の原因となって、結局は邪魔になったりしました」と語る一方で、

グライダーが輸送するあらゆる兵器の使用を訓練されている英軍パイロットは、

状況の悪化するアーネムにおいても、将校たちを失った歩兵大隊の指揮を取ったり、

対戦車砲でティーガーを撃破したりと大活躍を続けます。

これにはビットリッヒSS中将も「アーネムの英兵ほど、猛烈に戦う兵士を見たことがなかった」と

語るほどです。

しかし、結局はグライダー・パイロットだけでも捕虜、死傷者730名という大損害を負った英空軍。

続く、ライン川への大空挺作戦に向けた新たなグライダー・パイロットの育成は問題を抱えます。

1500名のパイロットが配属されますが、多くの者が反抗的・・。

それはグライダーは「翼のついた箱」であって、空軍に志願した彼らにとっては

「陸軍の仕事」という認識があったことのようです。

このように本書は「危うし空挺部隊」というより、「危うし英軍グライダー兵」というのが

正しい内容ですが、出だしの「ギガント」グライダーといい、

良い意味で期待を裏切る、実に楽しい読み物でした。

A・ロイド著の「危うし空挺部隊」を読破しました。

「朝日ソノラマ」と、この時代を感じさせるタイトルだけで、つい購入してしまった1冊です。

原題は「ザ・グライダーズ」で、空挺部隊モノでも一般的な「落下傘兵」や「パラシュート兵」、

「降下猟兵」と呼び名は様々な彼らの戦いではなく、「グライダー兵」と呼ばれる

かなり特殊な兵士たちの戦記です。

1940年、フランスを電撃的に制し、英国本土進攻の「あしか作戦」を控え、

副総裁ルドルフ・ヘスが兵員200名、或いは、戦車も輸送できる巨大な「空飛ぶ兵舎」を

検討するところから本書は始まります。

このようなアイディアをヘスに吹き込んだのはメッサーシュミット教授であり、

「ギガント」と呼ばれる巨大グライダー、Me-321を作り出します。

しかし、この化け物グライダーを曳航する機は・・?

という問題にHe-111を繋ぎ合せた、これまた化け物のような5発機、

He-111Zが開発されるというワクワクするような展開です。

いや~、しかし「ギガント」のグライダーがあったというのは、まったく知りませんでした。

ここからは戦前におけるドイツのスポーツとしてグライダーが発展していった経緯などが

ハンナ・ライチュやクルト・シュトゥーデントらが登場しながら解説され、

エーベン・エメール要塞を見事攻略し、クレタ島の大空挺作戦へと話は進みます。

実はこの前半30ページほどでドイツ空軍の空挺作戦が終わりを告げると、

それを肥やしにしたかのように英空軍の空挺部隊が創設され、

本書の主役、英国グライダー兵が誕生します。

ノルウェー山中にあるドイツの水素工場の破壊任務に2機のホーサ・グライダーが

曳航機ハリファックスと共に飛び立ちますが、この初陣は完全な失敗に終わります。

ちなみに、この作戦発動日は1942年11月19日・・、東部戦線でソ連軍による「天王星作戦」が

発動された日と同じですね。

続いては、連合軍初となる大空挺作戦である「降下目標、シシリー」です。

チュニジアから130機のグライダーが兵員1200名と重砲やジープの輸送を託されますが、

英米連合軍とはいっても、グライダー・パイロットは、ほぼ全員英兵であり、

それらを曳航するパイロットは米兵という役割分担が・・。

夜間のシシリー海岸では猛烈な対空砲と風によって、位置を見失った米軍の曳航機が

負担になるグライダーを暗い海の上にばらまき、

海に着水した68機ものグライダーはパイロットと乗員と共に、跡形もなく消え去ります。。。

続く大作戦は「ノルマンディ」。

ここでは特に「メルヴィル砲台」を巡る戦いが中心で、

重要な武器を搭載した11機のホーサ・グライダーのうち、5機がなんとか着陸したものの、

「ロンメルのアスパラガス」の餌食となります。

これによってこの砲台をを巡っての肉弾戦が始まるわけですが、

こういうのを読むと、またしてもパウル・カレルが読みたくなってきますね。

その後もいたるところで着陸地点に植えられた「アスパラガス」と格闘する工兵部隊・・。

「アスパラガス」に爆弾を結び付け、それに銃弾を撃ち込む・・という作業を繰り返します。

そして無事着陸したグライダー・パイロットは、その瞬間から戦闘員に変身し、

他の空挺部隊員たちに交じって、手榴弾も投げつけるのでした。

300ページの本書、真ん中前の137ページからメイン・イベントのゴングが鳴ります。

プロモーターは英軍の誇るモントゴメリー元帥。

モーデルとビットリッヒのドイツ軍に挑むのは、アーカット少将とフロスト中佐の空挺部隊。。

とくれば、もちろんマーケット・ガーデン作戦こと、「遠すぎた橋」ですね。

アーネム市の司令官クッシン少将が路上で殺された話もしっかり出てきたりと、

かなり詳細に書かれています。

そういえば「 ドイツ武装SS師団写真史〈2〉遠すぎた橋」読まないとなぁ。

しかし、ここでも主役を務めるのはグライダー・パイロットたち。

米軍空挺部隊を率いるギャビンの悩みは米軍のパイロットが一旦、着陸してしまうと何もできず、

「部隊に属していない彼らは、役に立ちたいと思っても、当てもなくウロウロし、

混乱の原因となって、結局は邪魔になったりしました」と語る一方で、

グライダーが輸送するあらゆる兵器の使用を訓練されている英軍パイロットは、

状況の悪化するアーネムにおいても、将校たちを失った歩兵大隊の指揮を取ったり、

対戦車砲でティーガーを撃破したりと大活躍を続けます。

これにはビットリッヒSS中将も「アーネムの英兵ほど、猛烈に戦う兵士を見たことがなかった」と

語るほどです。

しかし、結局はグライダー・パイロットだけでも捕虜、死傷者730名という大損害を負った英空軍。

続く、ライン川への大空挺作戦に向けた新たなグライダー・パイロットの育成は問題を抱えます。

1500名のパイロットが配属されますが、多くの者が反抗的・・。

それはグライダーは「翼のついた箱」であって、空軍に志願した彼らにとっては

「陸軍の仕事」という認識があったことのようです。

このように本書は「危うし空挺部隊」というより、「危うし英軍グライダー兵」というのが

正しい内容ですが、出だしの「ギガント」グライダーといい、

良い意味で期待を裏切る、実に楽しい読み物でした。

グリーン・ビーチ -ディエップ奇襲作戦- [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ジェイムス・リーソー 著の「グリーン・ビーチ」を読破しました。

パウル・カレルの「捕虜」で、クレッチマー対カナダ人看守との束縛戦争の発端となった

「ディエップ奇襲作戦」が気になり、いろいろ調べてみると

本書に辿り着きました。いやいや、あるもんですねぇ。

「独破する」のももちろん楽しいですが、このように探して、見つけて、買ってという

一連の流れは、たまにそれだけで満足してしまったりすることもあります。

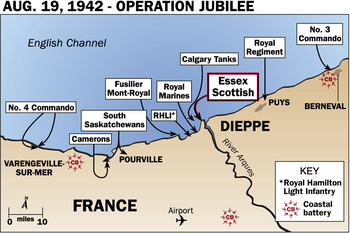

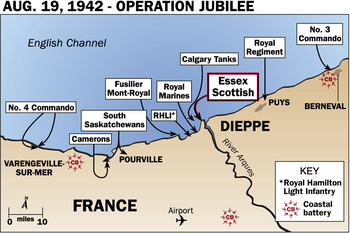

本書はこのディエップの戦い、別名「ジュビリー作戦」をまるで冒険小説のように描いたもので、

原書は1975年の発刊です。

まず、自分もあまり知らなかったこの連合軍によるフランス上陸作戦とはなんだったのか?

ということから丁寧に紹介してくれます。

チャーチルにより連合作戦本部の長官に任命されたマウントバッテン卿を中心に

スターリン/モロトフから要請されている第二戦線の研究が行われます。

しかし、この1941年~42年当時は、西側連合軍の戦力は物資、人員ともに低く、

とても正面からの大規模攻撃は行えないという結論に達します。

そこで来るべき、大侵攻に向けた予行演習の意味も込めて、

6時間限定という、小規模な「奇襲作戦」を実施することになります。

目標は16ヶ所。飛行場や石油貯蔵施設の爆破、ドイツ軍司令部などからの機密文書の奪取、

刑務所に捕えられているフランス人の囚人解放など・・。

そのなかに本書の標的となるプールヴィル郊外のフライヤ・レーダー基地が含まれます。

そのドイツ軍のレーダーの性能を探るため、このレーダー基地に潜入し、部品を持ち帰る

という特殊作戦のために、英国空軍のレーダー専門家、ジャックが選ばれます。

早速、彼はワイト島で訓練中のカナダ軍「南サスカチュワン連隊」へと合流し、

この特殊作戦で行動を共にし、彼を保護することにもなる10名と顔を合わせます。

しかし、ジャックは彼らの名前を覚えることも拒否し、各人に仇名をつけ、

自らの素性も明かしません。

これは主人公のジャックが偏屈な変わり者というわけではなく、

彼が英国のレーダー専門家であるがゆえ、ドイツ軍捕虜となることが許されない・・、

即ち、絶体絶命の際には、降伏することが出来ず、彼を保護するカナダ兵が彼の命を奪う

という任務があることを知っているからです。

そして1942年8月19日、いよいよ「ジュビリー作戦」が発動されます。

5000名のカナダ兵に1000名の英米兵という陣容は、1940年、英国本土へのドイツ軍侵攻を

懸念し、それに備えて英国で準備と訓練に2年間も明け暮れていたカナダ軍に

大きな仕事を与えようということも理由の一つです。

主人公たちが目指すレーダー基地のあるプールヴィルの浜は、暗号名「グリーン・ビーチ」。

本書のタイトルはこのような意味があるわけですが、その他の上陸地点も

ブルー、レッド、ホワイトの各ビーチです。

ノルマンディ上陸で言うところの「オマハ・ビーチ」なんかと一緒ですね。

しかし、潮に流されて予定から離れた地点に上陸してしまった彼らは、

ただでさえ、鉄条網を張り巡らされ、防御の行き届いたレーダー基地に到達する前に

街中をドイツ軍の反撃に遭いながらも突破しなければならないという状況に・・。

対するドイツ軍はと言うと、連絡を受けた西部方面軍司令官のルントシュテット元帥を筆頭に

ハーゼ将軍の第15軍、東部戦線で消耗し、休養中のフィッシャー将軍の第10装甲師団、

そして、同じく休養中のゼップ・ディートリッヒ率いる、武装SS"ライプシュタンダルテ"です。

ベスト・コンディションではないとは言え、このような名だたる装甲部隊にも

出動命令が出されますが、肝心のディエップ周辺の地図が無いことで大騒ぎに・・・。

それでも、これらのドイツ戦車軍団がわざわざ出る幕もなく、

上陸部隊はドイツ守備隊の前に甚大な損害を受け、主人公も敗走のなかで

若いドイツ兵を捕虜にし、しっかりとその両手を「束縛」します。。。

結局は主人公の活躍も含め、作戦はほとんど失敗し、せっかくのチャーチル戦車も

ほとんどが砂浜で立ち往生している始末・・。

多くが戦死、または捕虜となり、無事、帰還を果たした者は約2500名という惨敗で、

これがこの作戦がそれほど有名にならなかった理由に感じました。

最初にも書きましたが、本書は主人公のジャックと彼を守るカナダ兵たちとの

必然的な友情など冒険小説的な色合いが強く、

この「ディエップ奇襲作戦」が総括的に検証されたものではありません。

それでもドイツ兵に追い詰められたジャックたちの目の前を、

なにも気が付かないフリしてゆっくりと横断し、ドイツ兵が発砲を控えたその一瞬の隙に

脱出するよう目で合図するフランス人のおじいちゃんなど

地味ながら印象深いシーンもいくつかありました。

ジェイムス・リーソー 著の「グリーン・ビーチ」を読破しました。

パウル・カレルの「捕虜」で、クレッチマー対カナダ人看守との束縛戦争の発端となった

「ディエップ奇襲作戦」が気になり、いろいろ調べてみると

本書に辿り着きました。いやいや、あるもんですねぇ。

「独破する」のももちろん楽しいですが、このように探して、見つけて、買ってという

一連の流れは、たまにそれだけで満足してしまったりすることもあります。

本書はこのディエップの戦い、別名「ジュビリー作戦」をまるで冒険小説のように描いたもので、

原書は1975年の発刊です。

まず、自分もあまり知らなかったこの連合軍によるフランス上陸作戦とはなんだったのか?

ということから丁寧に紹介してくれます。

チャーチルにより連合作戦本部の長官に任命されたマウントバッテン卿を中心に

スターリン/モロトフから要請されている第二戦線の研究が行われます。

しかし、この1941年~42年当時は、西側連合軍の戦力は物資、人員ともに低く、

とても正面からの大規模攻撃は行えないという結論に達します。

そこで来るべき、大侵攻に向けた予行演習の意味も込めて、

6時間限定という、小規模な「奇襲作戦」を実施することになります。

目標は16ヶ所。飛行場や石油貯蔵施設の爆破、ドイツ軍司令部などからの機密文書の奪取、

刑務所に捕えられているフランス人の囚人解放など・・。

そのなかに本書の標的となるプールヴィル郊外のフライヤ・レーダー基地が含まれます。

そのドイツ軍のレーダーの性能を探るため、このレーダー基地に潜入し、部品を持ち帰る

という特殊作戦のために、英国空軍のレーダー専門家、ジャックが選ばれます。

早速、彼はワイト島で訓練中のカナダ軍「南サスカチュワン連隊」へと合流し、

この特殊作戦で行動を共にし、彼を保護することにもなる10名と顔を合わせます。

しかし、ジャックは彼らの名前を覚えることも拒否し、各人に仇名をつけ、

自らの素性も明かしません。

これは主人公のジャックが偏屈な変わり者というわけではなく、

彼が英国のレーダー専門家であるがゆえ、ドイツ軍捕虜となることが許されない・・、

即ち、絶体絶命の際には、降伏することが出来ず、彼を保護するカナダ兵が彼の命を奪う

という任務があることを知っているからです。

そして1942年8月19日、いよいよ「ジュビリー作戦」が発動されます。

5000名のカナダ兵に1000名の英米兵という陣容は、1940年、英国本土へのドイツ軍侵攻を

懸念し、それに備えて英国で準備と訓練に2年間も明け暮れていたカナダ軍に

大きな仕事を与えようということも理由の一つです。

主人公たちが目指すレーダー基地のあるプールヴィルの浜は、暗号名「グリーン・ビーチ」。

本書のタイトルはこのような意味があるわけですが、その他の上陸地点も

ブルー、レッド、ホワイトの各ビーチです。

ノルマンディ上陸で言うところの「オマハ・ビーチ」なんかと一緒ですね。

しかし、潮に流されて予定から離れた地点に上陸してしまった彼らは、

ただでさえ、鉄条網を張り巡らされ、防御の行き届いたレーダー基地に到達する前に

街中をドイツ軍の反撃に遭いながらも突破しなければならないという状況に・・。

対するドイツ軍はと言うと、連絡を受けた西部方面軍司令官のルントシュテット元帥を筆頭に

ハーゼ将軍の第15軍、東部戦線で消耗し、休養中のフィッシャー将軍の第10装甲師団、

そして、同じく休養中のゼップ・ディートリッヒ率いる、武装SS"ライプシュタンダルテ"です。

ベスト・コンディションではないとは言え、このような名だたる装甲部隊にも

出動命令が出されますが、肝心のディエップ周辺の地図が無いことで大騒ぎに・・・。

それでも、これらのドイツ戦車軍団がわざわざ出る幕もなく、

上陸部隊はドイツ守備隊の前に甚大な損害を受け、主人公も敗走のなかで

若いドイツ兵を捕虜にし、しっかりとその両手を「束縛」します。。。

結局は主人公の活躍も含め、作戦はほとんど失敗し、せっかくのチャーチル戦車も

ほとんどが砂浜で立ち往生している始末・・。

多くが戦死、または捕虜となり、無事、帰還を果たした者は約2500名という惨敗で、

これがこの作戦がそれほど有名にならなかった理由に感じました。

最初にも書きましたが、本書は主人公のジャックと彼を守るカナダ兵たちとの

必然的な友情など冒険小説的な色合いが強く、

この「ディエップ奇襲作戦」が総括的に検証されたものではありません。

それでもドイツ兵に追い詰められたジャックたちの目の前を、

なにも気が付かないフリしてゆっくりと横断し、ドイツ兵が発砲を控えたその一瞬の隙に

脱出するよう目で合図するフランス人のおじいちゃんなど

地味ながら印象深いシーンもいくつかありました。

モントゴメリー回想録 [英国]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

B.L.モントゴメリー著の「モントゴメリー回想録」を読破しました。

モントゴメリー元帥が「モンゴメリー」ではなく、なぜ「モントゴメリー」なのか・・

子供の頃から気になっていました。

英語の発音としては「t」を発音しない「モンゴメリー」が正しいとは思いますが、

(モンゴメリーとなっている書物も当然ありますが・・)

まぁ、70年も前に日本で知られた人ですから、その当時の名残りなんでしょうか?

また、愛称が「モンティ」というところから「t」を入れているのかも知れませんが、

英国ではモンティ・パイソンやフル・モンティの「モンティ」もこの著名な元帥に

ちなんで(良くも悪くも)つけられたという話を聞いたことがありますね。

まずはその生い立ちから、入隊、そして第1次大戦へと進んで行きます。

この前半は非常にマジメな「これぞ回想録」といった趣で、

特に若くして亡くなってしまう奥さんの話は非常に切ないです。

ヘミングウェイの「武器よさらば」のやり切れないラストシーン(ロック・ハドソン主演の映画です)

を思い出してしまいました。

やがて第2次大戦が勃発すると、その緒戦、ダンケルクでの敗戦は彼にとって

大きな心の痛手だったようで、自身が本土へ撤退したときの様子も語られます。

これはのちにドイツ軍をシチリア島から追い出すなどする度に

「ダンケルクの借りを返した」といちいち溜飲を下げるところからも伺えます。

そしていよいよ北アフリカ戦線で第8軍司令官に任命され、

宿敵となるロンメルとの戦いが始まるわけですが、

まずは前任者オーキンレック将軍との引継ぎに伴う小話というか

この将軍のダメっぷりと自身が第8軍を如何に精鋭部隊に改造したかを語ります。

面白かったのは、当時の英国将兵が敵をドイツ軍と呼ばず、「ロンメル」と

呼んでいたというオーキンレックの話がありますが、

本書でもモントゴメリーは、ドイツ軍と言わずロンメルとかロンメル軍という表現を

終始使っています。ここまでくると、ほとんど文化ですね。

また、フォン・メレンティンの「ドイツ戦車軍団」は興味深いという話や、

あの「遥かなる橋」でガーデン作戦の第30軍団を率いたホロックス将軍を

この当時から買っており、その後も頻繁に登場してきます。

このような予想外の人物が出てくると非常に楽しめますね。

モントゴメリーと言えばベレー帽と、そこに付けている2つのバッチでしょう。

これについても「ロイヤル・タンク・レジメント」のものであることや

将官のバッチも併せて付けている理由(単純に目立つため・・)が

述べられています。

シチリア上陸の「ハスキー作戦」では、自らの作戦案を了承させる経緯は詳細ですが、

いざ作戦が始まると、それにはあまり触れられません。

メッシーナを先にパットンに占領されたという思いがあるのでしょうか?

同様に「マーケット・ガーデン作戦」についても1章設けているものの、あまり多くを語らず

「この戦いについては別の著者の○○に詳細が書かれているのでそちらを見てください」

といった感じです。

ただし、その作戦計画そのものについては当然、自画自賛です。

基本的に参謀などの人材も含め、完璧な準備を整えないと気がすまない性格というのは

読んでいても良く伝わってきますが、

自分の立案した作戦は、それが失敗に終わろうと見事なもの(斬新な戦術計画)であり、

失敗の要因分析は補給がとか、準備期間がとか当たり前の理由で終わらせています。

1958年、70歳を過ぎて発表された本書の性格は、前半から中盤まではそれなりですが、

1943年に地中海でアイゼンハワーが登場してくると、いきなり雰囲気が変化してきます。

ここからはハッキリ言って大人げない回想録というか、

アイゼンハワーとブラッドリーの回想録に対する反論本という

位置づけになっているのかも知れません。

アイゼンハワーは「ヨーロッパ十字軍-最高司令官の大戦手記」を1948年に、

ブラッドリーも回想録「一兵士の物語」を1951年を出しており、

これがかなりモントゴメリーの怒りを買っているようです。

「親友アイク」とちょくちょく書くわりには「野戦指揮官」としての経験がまったくない

上官アイゼンハワーを完全に見下している雰囲気が漂っています。

特にアイゼンハワーとの書簡のやり取りは、「これでもか!」というくらい

詳細を極め、その内容を掲載しています。

それは作戦の失敗や補給不足による停止、そして終戦の遅れの理由を

「ほら、俺はこんな前からこうしろと言っていたのに、

お前がグズグズしていたからだ」と言わんばかりです。

とても回想録とは思えないほどの書簡の往復の連続ですが、しかしこれはこれで

資料としての価値もあり、結構楽しみながら勉強できました。

ブラッドレーにはガチンコで不満をぶつけている様子で

これは英米双方の軍集団司令官という対等の立場であるためなのか、

そのブラッドレーの回想録の内容(特にバルジの戦い)によほど腹が立っているのか

のどちらか(或いは両方)だからですかね。

そして楽しみにしていたパットンに対する記述ですが、

これが拍子抜けするほど出てきません。

書きたくないほどよっぽど嫌いなのか、一介の軍司令官に過ぎないとして

わざわざ書くに値しないと考えたのか、または、

「パットンはすでに死んだ」と書いてあるように、故人に対して

批判は慎むべきと判断したのかはわかりません。

結局のところ、北アフリカ戦線から、行き詰ったイタリア本土、

そしてノルマンディ上陸と、モントゴメリーの行く先々に現れるロンメルよりも

実はアメリカ軍が彼にとっての宿敵だったという印象の一冊です。

B.L.モントゴメリー著の「モントゴメリー回想録」を読破しました。

モントゴメリー元帥が「モンゴメリー」ではなく、なぜ「モントゴメリー」なのか・・

子供の頃から気になっていました。

英語の発音としては「t」を発音しない「モンゴメリー」が正しいとは思いますが、

(モンゴメリーとなっている書物も当然ありますが・・)

まぁ、70年も前に日本で知られた人ですから、その当時の名残りなんでしょうか?

また、愛称が「モンティ」というところから「t」を入れているのかも知れませんが、

英国ではモンティ・パイソンやフル・モンティの「モンティ」もこの著名な元帥に

ちなんで(良くも悪くも)つけられたという話を聞いたことがありますね。

まずはその生い立ちから、入隊、そして第1次大戦へと進んで行きます。

この前半は非常にマジメな「これぞ回想録」といった趣で、

特に若くして亡くなってしまう奥さんの話は非常に切ないです。

ヘミングウェイの「武器よさらば」のやり切れないラストシーン(ロック・ハドソン主演の映画です)

を思い出してしまいました。

やがて第2次大戦が勃発すると、その緒戦、ダンケルクでの敗戦は彼にとって

大きな心の痛手だったようで、自身が本土へ撤退したときの様子も語られます。

これはのちにドイツ軍をシチリア島から追い出すなどする度に

「ダンケルクの借りを返した」といちいち溜飲を下げるところからも伺えます。

そしていよいよ北アフリカ戦線で第8軍司令官に任命され、

宿敵となるロンメルとの戦いが始まるわけですが、

まずは前任者オーキンレック将軍との引継ぎに伴う小話というか

この将軍のダメっぷりと自身が第8軍を如何に精鋭部隊に改造したかを語ります。

面白かったのは、当時の英国将兵が敵をドイツ軍と呼ばず、「ロンメル」と

呼んでいたというオーキンレックの話がありますが、

本書でもモントゴメリーは、ドイツ軍と言わずロンメルとかロンメル軍という表現を

終始使っています。ここまでくると、ほとんど文化ですね。

また、フォン・メレンティンの「ドイツ戦車軍団」は興味深いという話や、

あの「遥かなる橋」でガーデン作戦の第30軍団を率いたホロックス将軍を

この当時から買っており、その後も頻繁に登場してきます。

このような予想外の人物が出てくると非常に楽しめますね。

モントゴメリーと言えばベレー帽と、そこに付けている2つのバッチでしょう。

これについても「ロイヤル・タンク・レジメント」のものであることや

将官のバッチも併せて付けている理由(単純に目立つため・・)が

述べられています。

シチリア上陸の「ハスキー作戦」では、自らの作戦案を了承させる経緯は詳細ですが、

いざ作戦が始まると、それにはあまり触れられません。

メッシーナを先にパットンに占領されたという思いがあるのでしょうか?

同様に「マーケット・ガーデン作戦」についても1章設けているものの、あまり多くを語らず

「この戦いについては別の著者の○○に詳細が書かれているのでそちらを見てください」

といった感じです。

ただし、その作戦計画そのものについては当然、自画自賛です。

基本的に参謀などの人材も含め、完璧な準備を整えないと気がすまない性格というのは

読んでいても良く伝わってきますが、

自分の立案した作戦は、それが失敗に終わろうと見事なもの(斬新な戦術計画)であり、

失敗の要因分析は補給がとか、準備期間がとか当たり前の理由で終わらせています。

1958年、70歳を過ぎて発表された本書の性格は、前半から中盤まではそれなりですが、

1943年に地中海でアイゼンハワーが登場してくると、いきなり雰囲気が変化してきます。

ここからはハッキリ言って大人げない回想録というか、

アイゼンハワーとブラッドリーの回想録に対する反論本という

位置づけになっているのかも知れません。

アイゼンハワーは「ヨーロッパ十字軍-最高司令官の大戦手記」を1948年に、

ブラッドリーも回想録「一兵士の物語」を1951年を出しており、

これがかなりモントゴメリーの怒りを買っているようです。

「親友アイク」とちょくちょく書くわりには「野戦指揮官」としての経験がまったくない

上官アイゼンハワーを完全に見下している雰囲気が漂っています。

特にアイゼンハワーとの書簡のやり取りは、「これでもか!」というくらい

詳細を極め、その内容を掲載しています。

それは作戦の失敗や補給不足による停止、そして終戦の遅れの理由を

「ほら、俺はこんな前からこうしろと言っていたのに、

お前がグズグズしていたからだ」と言わんばかりです。

とても回想録とは思えないほどの書簡の往復の連続ですが、しかしこれはこれで

資料としての価値もあり、結構楽しみながら勉強できました。

ブラッドレーにはガチンコで不満をぶつけている様子で

これは英米双方の軍集団司令官という対等の立場であるためなのか、

そのブラッドレーの回想録の内容(特にバルジの戦い)によほど腹が立っているのか

のどちらか(或いは両方)だからですかね。

そして楽しみにしていたパットンに対する記述ですが、

これが拍子抜けするほど出てきません。

書きたくないほどよっぽど嫌いなのか、一介の軍司令官に過ぎないとして

わざわざ書くに値しないと考えたのか、または、

「パットンはすでに死んだ」と書いてあるように、故人に対して

批判は慎むべきと判断したのかはわかりません。

結局のところ、北アフリカ戦線から、行き詰ったイタリア本土、

そしてノルマンディ上陸と、モントゴメリーの行く先々に現れるロンメルよりも

実はアメリカ軍が彼にとっての宿敵だったという印象の一冊です。