ナチズム下の女たち -第三帝国の日常生活- [女性と戦争]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

C.シュッデコプフ著の「ナチズム下の女たち」を読破しました。

「ナチス・ドイツに支配された女性たちはどのような日常生活を送っていたのか。

さまざまな立場の10人の女性の証言。」といった内容で以前から気になっていた、

1987年の発刊で、1998年に再刊されている354ページの本書。

ナチスの有名人の話も面白いですが、個人的には先々月の「戦時下のベルリン」ように

当時の一般市民の生活や考え方にとても興味があります。

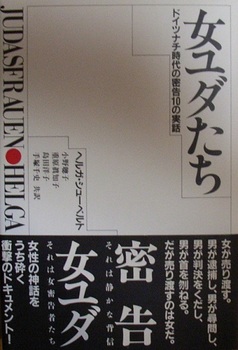

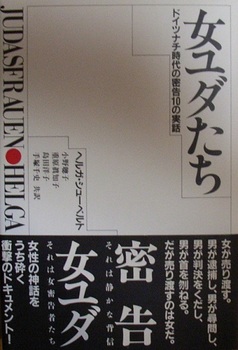

また以前に紹介した「女ユダたち」のような"密告"といった特殊なテーマではなく、

ナチス政権とどのように向き合い、受け入れたり、批判したりしていたのか・・?

と、わりとシンプルなことが知りたいんですね。

第1章「職場でのファシズムと労働組合」を語るのは1897年生まれのアニーさんです。

自身の生い立ちから始まり、第1次大戦中の1917年に20歳になって正規の女店員に。

戦争が終わると両親は「ドイツ社会民主党(SPD)」に入党します。

本書ではSPDがどんな政党かは解説されていませんが、

簡単に言えば、中道左派の当時の第1党で、ワイマール共和国の初代大統領が

SPD党首のフリードリヒ・エーベルトですから、まぁ、極々普通の家庭のようです。

しかし1933年にナチス政権が誕生すると、生協の百貨店でベテラン組合員だった彼女は

ナチス側の新しい上司から経営者側に就くよう持ちかけられますが、それを断ると解雇・・。

そんなこともあってか、彼女や両親の心情は反ナチスです。

子供を7人も生んだ母親の元へ、ナチ党婦人部がやって来て、

「母親十字章」をくれると言ってきても、それを拒むお母さん。

職安でようやく見つかった従業員200名のデパートの職場では、

挨拶は「ハイル・ヒトラー」が励行され、支配人はSA(突撃隊)、要職もSAとSSが占めています。

例の挨拶をしなくても目立たないように、大勢の同僚たちと一緒に出勤し、

政治的な言動は慎み、出回っていたナチス本など見るのも嫌なのに、

ナチスの新聞は読んで、いま起こっていることを知らなければなりません。

自宅の机の上には「わが闘争」を聖書のように置き、突然の家宅捜索にも対処。

それでも表紙のようにナチスの旗を掲げていないことを理由にSAがやって来るのでした。

戦争が始まると家族揃って外国放送をラジオで聞き、元SPDの同志と再会。

そんな隠れた反ナチの彼女は1944年、突然、上司に呼び出されます。

そこには上司の他、礼服に身を包んだSA隊長にハンブルク最高指導者の姿が・・。

彼らはなんと、亡くなったナチ婦人部の女性指導者の後任に彼女を指名するのです。

彼女にとっては絶体絶命のピンチ。。

第2章は「青年運動とナチ・プロパガンダ機構」。

ゲルダは1920年生まれで、やっぱりSPDの子供会のメンバーです。

尊敬するクラスの担任のクニーフ先生もSPD党員ですが、

1933年、一時間目の授業が始まろうとすると、ドアがバタンと開いて

威張りくさったSAの制服を着た男が「ハイル・ヒトラー!」と叫んで入ってきます。

「さて、クニーフ先生、あなたのクラスとのお別れは済みましたかな?

でしたら、お引き取り願いたい。授業を始めたいのでね」。

1938年、フィルム会社でタイプなど秘書の勉強を続けていたゲルダ。

そこでナチ職場委員のSA幹部に呼び出されます。

「まだBDM(ドイツ少女連盟)に加入していないそうじゃないか。

あなたのような娘さんがなぜ? いけないねえ」。

BDMなんて真っ平ゴメンと思っていた彼女は、なんだかんだと口ごもりながら言い訳を・・。

「BDMに入らないなら秘書にはなれないぞ。

良く考えてみるんだな。ハイル・ヒトラー!」

彼女はめでたくベルリンの通信社で戦争の期間働きます。

ナチスの戦争プロパガンダについて詳しく書かれていて面白かったですね。

しかし終戦が近くなると、同僚の女性が泣きながら告白します。

「昔生んだ子供の父親っていうのが全然見ず知らずの男なの。

どこかお城のようなところに連れて行かれて、大男のSS隊員と子供を作ったってわけ」。

そしてその子供を引き取るどころか、会うことされ許されないと語ります。

「だめなのよ。その時サインさせられちゃったんだもの。子供は総統に差し上げますって」。

レーベンスボルン(生命の泉)のこういう話って珍しいですね。

東プロイセンからベルリンへと逃げてきた女性の話も印象的です。

彼女は両親の農園で強制労働させられていたポーランド人と関係ができ、

妊娠してしまったのです。

ベルリンのような都会では起きなかったものの、地方の小さな村では、

地域農民指導者が大きな発言権を持ち、「恥知らずなドイツ娘」は

人前で髪を切られて晒し者にされた挙句、収容所送り・・。

戦後のフランス女性のパターンですね。

「総統は勇敢にも敵の前で倒れられた」とラジオが放送していた終戦間際のベルリン。

年老いてびっこを引いた「国民突撃隊」の一人が彼女たちが避難している地下室へと降りてきます。

彼はこの中にいる妻に別れを告げに来たのです。

「橋の向こうにソ連軍が迫っている・・」。

皆はどうせあと数時間で終わる戦闘・・。ここに隠れていれば良いのに・・と考えますが、

裏切り者とされることを恐れた彼は地下室から這い出て前線に。

そして1ヵ月後、この国民突撃隊の兵士は脚を失って戻ってきます。

しかし、すでに彼の妻は餓死していたのでした・・。

第3章のレナーテは1926年生まれで、BDMで少女リーダーも務めたナチ娘です。

宝石店を営むブルジョワの両親は、1920年代の政治に不満を持ち、

「ナチが選挙に勝てば、ドイツ人みんなが再び仕事とパンを手に出来る」と信じています。

そんな少女は当然のように1937年、ヒトラー・ユーゲントに入団。

以前の友達が「黄色い星」を付けて歩いているところに遭遇して気まずい思い・・。

メイドからは「ロシアの収容所では、ロシア人同士、共食いをしている」と聞かされ、

コッソリ捕虜収容所を覗き見て、陰気で痩せ衰えた、「下等な人間」という表現が

正しいことを知るのでした。

第5章のインゲは1921年生まれの舞台女優です。

1940年、若手俳優たちは誰一人ヒトラー・ユーゲントに入っていないことを知ります。

BDMに入るには年齢が高すぎた彼女ですが、年少女性組織を継承発展させた、

「信仰と美(Glaube & Schönheit)」で、体育、手仕事、公衆衛生業務などの

奉仕活動に参加することに・・。

1942年夏、彼女たちの行先はバルト3国からレニングラード近郊。

これは国立劇場の劇団員としての占領地域での慰問活動です。

ケーニヒスベルクから沿岸砲台用の列車に乗り込み、リガで舞台に出演し、

今度はトラックに乗って、鉄兜、ガスマスク、防虫網で武装したハラハラするような旅。

隣りでは戦車がゴロゴロと埃を上げて走り、頭上を榴弾がヒューと飛ぶと

トラックから飛び降りて、「伏せろ!」

銃声や爆弾の落ちる音が近づき、セリフも戦闘機のゴーゴーという音にかき消されそうになります。

しかし鉄兜を被ったままで、両足に銃を挟んだままの観客は誰一人として動こうとしません。

翌朝、次の興行地で数百人の死者が出たと告げられ、引き返す支度を始めるも、

現地将校はそれを許しません。

「芝居を続けるべきだ。こんな事態の中でこそ、兵士たちは気晴らしを必要としているのだ」。

と、まぁ、こんな感じで後半も進んでいきますが、この辺りで終わりにしましょう。

章のアタマには彼女たちの経歴と、当時(ナチズム下)、現代(1980年ころ)の写真付き。

こういう丁寧なつくりだとイメージしやすくて良いですね。

特別に衝撃的な話があったわけではありませんが、

当時、若かった彼女たちがナチスに対してどのような態度を取ったのか・・は、

当たり前ですが、両親から受けた影響も強いわけです。

そして「BDM」とか、「信仰と美」などが彼女たちにとってどんな位置づけだったのかも

知ることができて、こういう部分は予想外に楽しかったですね。

同じ出版社からは本書の男性版のような

「彼らは自由だと思っていた―元ナチ党員十人の思想と行動 」という本が出ていますので、

近いうちに読んでみるつもりですが、

去年に出た「そこに僕らは居合わせた―語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶」も

なかなか面白そうですね。

C.シュッデコプフ著の「ナチズム下の女たち」を読破しました。

「ナチス・ドイツに支配された女性たちはどのような日常生活を送っていたのか。

さまざまな立場の10人の女性の証言。」といった内容で以前から気になっていた、

1987年の発刊で、1998年に再刊されている354ページの本書。

ナチスの有名人の話も面白いですが、個人的には先々月の「戦時下のベルリン」ように

当時の一般市民の生活や考え方にとても興味があります。

また以前に紹介した「女ユダたち」のような"密告"といった特殊なテーマではなく、

ナチス政権とどのように向き合い、受け入れたり、批判したりしていたのか・・?

と、わりとシンプルなことが知りたいんですね。

第1章「職場でのファシズムと労働組合」を語るのは1897年生まれのアニーさんです。

自身の生い立ちから始まり、第1次大戦中の1917年に20歳になって正規の女店員に。

戦争が終わると両親は「ドイツ社会民主党(SPD)」に入党します。

本書ではSPDがどんな政党かは解説されていませんが、

簡単に言えば、中道左派の当時の第1党で、ワイマール共和国の初代大統領が

SPD党首のフリードリヒ・エーベルトですから、まぁ、極々普通の家庭のようです。

しかし1933年にナチス政権が誕生すると、生協の百貨店でベテラン組合員だった彼女は

ナチス側の新しい上司から経営者側に就くよう持ちかけられますが、それを断ると解雇・・。

そんなこともあってか、彼女や両親の心情は反ナチスです。

子供を7人も生んだ母親の元へ、ナチ党婦人部がやって来て、

「母親十字章」をくれると言ってきても、それを拒むお母さん。

職安でようやく見つかった従業員200名のデパートの職場では、

挨拶は「ハイル・ヒトラー」が励行され、支配人はSA(突撃隊)、要職もSAとSSが占めています。

例の挨拶をしなくても目立たないように、大勢の同僚たちと一緒に出勤し、

政治的な言動は慎み、出回っていたナチス本など見るのも嫌なのに、

ナチスの新聞は読んで、いま起こっていることを知らなければなりません。

自宅の机の上には「わが闘争」を聖書のように置き、突然の家宅捜索にも対処。

それでも表紙のようにナチスの旗を掲げていないことを理由にSAがやって来るのでした。

戦争が始まると家族揃って外国放送をラジオで聞き、元SPDの同志と再会。

そんな隠れた反ナチの彼女は1944年、突然、上司に呼び出されます。

そこには上司の他、礼服に身を包んだSA隊長にハンブルク最高指導者の姿が・・。

彼らはなんと、亡くなったナチ婦人部の女性指導者の後任に彼女を指名するのです。

彼女にとっては絶体絶命のピンチ。。

第2章は「青年運動とナチ・プロパガンダ機構」。

ゲルダは1920年生まれで、やっぱりSPDの子供会のメンバーです。

尊敬するクラスの担任のクニーフ先生もSPD党員ですが、

1933年、一時間目の授業が始まろうとすると、ドアがバタンと開いて

威張りくさったSAの制服を着た男が「ハイル・ヒトラー!」と叫んで入ってきます。

「さて、クニーフ先生、あなたのクラスとのお別れは済みましたかな?

でしたら、お引き取り願いたい。授業を始めたいのでね」。

1938年、フィルム会社でタイプなど秘書の勉強を続けていたゲルダ。

そこでナチ職場委員のSA幹部に呼び出されます。

「まだBDM(ドイツ少女連盟)に加入していないそうじゃないか。

あなたのような娘さんがなぜ? いけないねえ」。

BDMなんて真っ平ゴメンと思っていた彼女は、なんだかんだと口ごもりながら言い訳を・・。

「BDMに入らないなら秘書にはなれないぞ。

良く考えてみるんだな。ハイル・ヒトラー!」

彼女はめでたくベルリンの通信社で戦争の期間働きます。

ナチスの戦争プロパガンダについて詳しく書かれていて面白かったですね。

しかし終戦が近くなると、同僚の女性が泣きながら告白します。

「昔生んだ子供の父親っていうのが全然見ず知らずの男なの。

どこかお城のようなところに連れて行かれて、大男のSS隊員と子供を作ったってわけ」。

そしてその子供を引き取るどころか、会うことされ許されないと語ります。

「だめなのよ。その時サインさせられちゃったんだもの。子供は総統に差し上げますって」。

レーベンスボルン(生命の泉)のこういう話って珍しいですね。

東プロイセンからベルリンへと逃げてきた女性の話も印象的です。

彼女は両親の農園で強制労働させられていたポーランド人と関係ができ、

妊娠してしまったのです。

ベルリンのような都会では起きなかったものの、地方の小さな村では、

地域農民指導者が大きな発言権を持ち、「恥知らずなドイツ娘」は

人前で髪を切られて晒し者にされた挙句、収容所送り・・。

戦後のフランス女性のパターンですね。

「総統は勇敢にも敵の前で倒れられた」とラジオが放送していた終戦間際のベルリン。

年老いてびっこを引いた「国民突撃隊」の一人が彼女たちが避難している地下室へと降りてきます。

彼はこの中にいる妻に別れを告げに来たのです。

「橋の向こうにソ連軍が迫っている・・」。

皆はどうせあと数時間で終わる戦闘・・。ここに隠れていれば良いのに・・と考えますが、

裏切り者とされることを恐れた彼は地下室から這い出て前線に。

そして1ヵ月後、この国民突撃隊の兵士は脚を失って戻ってきます。

しかし、すでに彼の妻は餓死していたのでした・・。

第3章のレナーテは1926年生まれで、BDMで少女リーダーも務めたナチ娘です。

宝石店を営むブルジョワの両親は、1920年代の政治に不満を持ち、

「ナチが選挙に勝てば、ドイツ人みんなが再び仕事とパンを手に出来る」と信じています。

そんな少女は当然のように1937年、ヒトラー・ユーゲントに入団。

以前の友達が「黄色い星」を付けて歩いているところに遭遇して気まずい思い・・。

メイドからは「ロシアの収容所では、ロシア人同士、共食いをしている」と聞かされ、

コッソリ捕虜収容所を覗き見て、陰気で痩せ衰えた、「下等な人間」という表現が

正しいことを知るのでした。

第5章のインゲは1921年生まれの舞台女優です。

1940年、若手俳優たちは誰一人ヒトラー・ユーゲントに入っていないことを知ります。

BDMに入るには年齢が高すぎた彼女ですが、年少女性組織を継承発展させた、

「信仰と美(Glaube & Schönheit)」で、体育、手仕事、公衆衛生業務などの

奉仕活動に参加することに・・。

1942年夏、彼女たちの行先はバルト3国からレニングラード近郊。

これは国立劇場の劇団員としての占領地域での慰問活動です。

ケーニヒスベルクから沿岸砲台用の列車に乗り込み、リガで舞台に出演し、

今度はトラックに乗って、鉄兜、ガスマスク、防虫網で武装したハラハラするような旅。

隣りでは戦車がゴロゴロと埃を上げて走り、頭上を榴弾がヒューと飛ぶと

トラックから飛び降りて、「伏せろ!」

銃声や爆弾の落ちる音が近づき、セリフも戦闘機のゴーゴーという音にかき消されそうになります。

しかし鉄兜を被ったままで、両足に銃を挟んだままの観客は誰一人として動こうとしません。

翌朝、次の興行地で数百人の死者が出たと告げられ、引き返す支度を始めるも、

現地将校はそれを許しません。

「芝居を続けるべきだ。こんな事態の中でこそ、兵士たちは気晴らしを必要としているのだ」。

と、まぁ、こんな感じで後半も進んでいきますが、この辺りで終わりにしましょう。

章のアタマには彼女たちの経歴と、当時(ナチズム下)、現代(1980年ころ)の写真付き。

こういう丁寧なつくりだとイメージしやすくて良いですね。

特別に衝撃的な話があったわけではありませんが、

当時、若かった彼女たちがナチスに対してどのような態度を取ったのか・・は、

当たり前ですが、両親から受けた影響も強いわけです。

そして「BDM」とか、「信仰と美」などが彼女たちにとってどんな位置づけだったのかも

知ることができて、こういう部分は予想外に楽しかったですね。

同じ出版社からは本書の男性版のような

「彼らは自由だと思っていた―元ナチ党員十人の思想と行動 」という本が出ていますので、

近いうちに読んでみるつもりですが、

去年に出た「そこに僕らは居合わせた―語り伝える、ナチス・ドイツ下の記憶」も

なかなか面白そうですね。

愛は絶ちがたく -アイゼンハワーとの秘められた恋- [女性と戦争]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

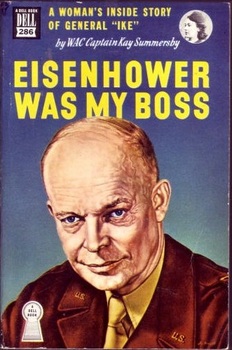

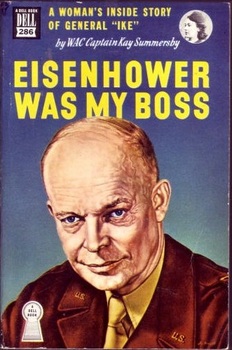

ケイ・サマーズビー・モーガン著の「愛は絶ちがたく」を読破しました。

本書の著者の名を見て「おっ!」と思われる方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか?

以前に児島 襄 著の「第二次世界大戦 ヒトラーの戦い〈6〉」と

デイヴィッド・アーヴィング著の「将軍たちの戦い」で登場した彼女。

連合国遠征軍最高司令部(SHAEF)の長であるアイゼンハワー付き運転手から、

副官、そして「愛人」という女性であり、そんな経歴を持つ彼女が晩年に書いた回想録です。

しかし我ながら、よくこんな本を見つけるなぁ・・と、ちょっと自慢です。。

1977年発刊で344ページの表紙を見ても日本語なしで向こうの恋愛小説風ですしねぇ。

なので、週間△△の「アイゼンハワーの愛人が情事を赤裸々に告白!」というような、

下世話な感じで読んでみましょう。

1939年9月、英首相チェンバレンが「ドイツと戦争状態に入った」と告げた翌日、

ゴードン・サマーズビーと離婚をして、モデルの仕事をしていたケイが、

ロンドンの自動車輸送部隊に入隊するところから話は始まります。

翌年のロンドン空襲では救急車を運転し、ドイツ軍の落下傘兵に対する恐怖から、

道路標示や道順標識が無くなったロンドンで運転を磨いたケイは、

やがて続々とやってくる米軍御用達の運転手に任命され、

無名のアイゼンハワー少将の運転手となります。

当初は「おはようございます、閣下。」とドアを支える一介の運転手だったケイですが、

高級レストランへ案内しても「一緒にどうか?」と米国人特有のおおらかさを見せるアイク将軍。

喜ぶケイを尻目にドアマンは、運転手風情が立場もわきまえず、けしからん・・という態度です。

この時期、マーク・クラーク将軍も含め、3人でドライブなどで楽しみ、ロンドン爆撃の

恐ろしい思い出を興味深く聞いては、彼女に同情する将軍2人。

彼女は米士官ディック大尉と婚約しますが、すっかりアイクにも魅せられるのでした。

ハリー・ブッチャー海軍大尉、アーネスト・リー大佐、そして当番兵のミッキー軍曹という

3人から成るヨーロッパ戦域司令官アイクの側近チームのなかに徐々に溶け込んでいくケイ。

特にミッキーの将軍崇拝は大変なもので、アイクがパリッとした軍服で降りてくると、

フッとため息をついて「ゲーリー・クーパーよりカッコいいや」と呟くほど・・。

途中では1908年にアイルランドで生まれ育った彼女の生い立ちも紹介しながら進みます。

また、ケイへプレゼントを兼ねて、黒いスコッティ犬「テレク」を司令官アイクが飼うことになると、

まるで2人にとっての子供のような関係が出来上がります。

昼食の席でアイクが自分の皿からテレクに食べさせてるのを見た英海軍のカニンガム提督は

「その犬は甘やかされてますぞ」と我慢できずに非難。

やがて北アフリカ上陸の「トーチ作戦」の指揮のためにB-17でジブラルタルへと向かうアイク。

「ケイ、君は一緒に来たいか?」 ということで、遅れること1ヵ月後、

ストラトハーレン号に乗船するケイですが、地中海で魚雷攻撃を受け、船は沈没・・。

救命ボートに乗り移り、命からがら駆逐艦に収容されるのでした。

連合軍とアイクにとって重要なカサブランカ会談。

ボスのなかのボスであり、密接に仕事をした一人であるにも関わらず、

一度も「アイク」とは呼ばずに「アイゼンハワー将軍」と呼ぶ、

魚のように冷血な人物として登場するのは、米参謀総長マーシャル将軍です。

まぁ、「君をジョージと呼びたい」とルーズヴェルト大統領に言われても、

ソレを断るという規律の鬼のような軍人ですからねぇ。。

そんなマーシャル将軍を部屋に案内し、ベッドの快適さを説明するアイクを尻目に

テレクはベッドの上に飛び乗ると、枕の上で片脚を上げて・・。

彼女が全連合軍司令官のうちでたった一人嫌いな人物は、モントゴメリーです。

曰く「彼は尊大で、女性嫌いのやかまし屋で、閲兵台に私が立っていることが彼の機嫌を損ね、

しかも私は、それを面白がるほど意地が悪いときた」。

もちろん、モンティのアイクに対する嫌がらせや、逆にアイクのモンティ評も書かれていて

まさしく「将軍たちの戦い」ですね。

シシリー上陸の「ハスキー作戦」に本腰を入れ始めた頃、別荘の部屋にケイを招き入れるアイク。

彼女の婚約者ディックが地雷で死んだことを苦しそうに告げます。

ショックを受け、泣きじゃくる彼女を優しくなだめ続けるアイク。

しかし、戦争のこの時期に知り合ったディックのことは実は何も知らず、

将軍に身も心も捧げていたことに気が付くのです。

そして「ケイ、君は私にとって極めて特別な人なんだよ」と語るアイクと手を重ね、

「私はこの髪が薄くなり、眼鏡をかけ、歪んで疲れた顔の中年男を愛したのだ」と

無言で愛を告白する2人。

いよいよ・・と思ったのも束の間、鍵も掛かっていない朝の司令官のオフィスには、

すぐにリー大佐が飛び込んでくるのでした。。

それでも互いの愛を確認した2人はお昼に激しく爆発します。

「愛しているよ」と、飢え、求めるようなキスの雨。ケイも同じ激しさでそれに応じ、喘ぎますが、

朝のことを思い出して正気に返ります。アイクの顔のあちこちに付いた口紅を慌てて拭き取るケイ。

「もし事情が違っていたらなぁ」とアイクは溜息交じりに呟きます。

「ずっと前から愛していた。君の乗った船が撃沈されたという知らせが入った晩は、

地獄の苦しみを味わった」としわがれた声で語ります。

しかしこの愛は誰にも知られてはならない、禁断の愛なのでした。

モンティを除いてアイクの一番厄介な相手・・、それは「猛烈将軍」パットンです。

アイクに勧められたパットンを乗せて、ケイの運転でロンドン・ツアーに出発した際の

パットンらしいエピソードなど、相変わらず話題が豊富で、ホント憎めない人ですね。

その他、チャーチル首相からは大いに気に入られ、国王ジョージ6世にも紹介されるケイ。

ルーズヴェルト大統領が訪問してきた際には、「女には絶対に運転させない」という

頑固なシークレット・サービスと大喧嘩。。

夜中になってようやく帰ってきたロンドンの屋敷。

当番兵のミッキーに「もう休んでいい」と命令し、ケイと2人で酒を呑みながらくつろぐアイク。

遂に抱擁に身をゆだね、気が狂ったように求め合います。

しかし疲れ切った挙句、「ああ、ケイ、ごめんよ。私は君の役に立ちそうもない」。

何年間も愛の営みを考えずに仕事に没頭してきたアイクは、

「どうかして私の身体は機能を失ったんだ・・」と、背を向けて語るのでした。

いよいよ、人生を賭けた大一番、「オーヴァーロード作戦」の開始です。

死地へと向かう空挺部隊員たちに握手をし、言葉をかける司令官アイク。

こんなときに「愛」だの、「立つの立たない」のと考えている場合ではありません。

ウェスト・ポイントを6月に卒業したばかりの息子ジョンを連れて、

ワシントンでの休暇をケイに提案します。

初めて訪れた平和な米国。

しかし、救急車のサイレンを耳にしたケイは反射的に歩道に伏せて。。

周りの人々は「どうしたんです? ご病気ですか?」と助け起こしてくれますが、

「そうね。これが爆弾が落ちた時に命が助かるひとつの方法よ」と塵を払いながら答えるのでした。

パリを開放し、ルントシュテットが急いで立ち去った小奇麗な邸宅に住むことになったアイク。

ケイも戻ってきますが、正式に婦人部隊に編入され、中尉に任命されます。

もはや運転手ではありませんが、女性として初めての元帥付き補佐官として、

どこまでも一緒の生活。

こうしてルーズヴェルト、ヒトラーが死に、ドイツ軍も降伏。

ヨードルとフリーデブルクが降伏文書に署名をし、彼らが部屋から出ていくと、

大勢のカメラマンが押し掛けるなか、「ではシャンパンで乾杯といくか」。

お祝い行事が毎日にように続き、ヒーローとなったアイクは劇場にもケイを同伴します。

それでも次の勤務地がワシントンで参謀総長・・ということになると、

米国民ではないケイの居場所はペンタゴンにはありません。

米国市民権の獲得のために奔走し、その未来を夢見て、再び、愛を交わす2人。

しかし、この最後の機会も、「駄目だ・・」。

・・まぁ、ヴィトゲンシュタインも、正直この数年のこと思うと、他人事と笑ってられません。。

1945年11月、先にワシントンへと帰っていたアイク。

彼の個人的職員たちにもワシントンへの出発命令が届きます。

しかし、そこには「サマーズビー中尉」の名は無いのでした。

「将軍アイク」というTVシリーズが1978年に製作されているようで、

日本では3本セットのビデオのみなんとか売っていますが、

このドラマで描かれているケイとの私生活シーンは本書がベースになっているようです。

また、アイクを演じるは、我らがロバート・デュヴァル。。

もともと「ゴッドファーザー」のときから好きで、「鷲は舞いおりた」のラードル中佐は最高でしたし、

そして同じTVドラマでは「スターリン」も演じています。

アイゼンハワーとスターリンの両方を演じれる役者さん・・さすがですね。

.jpg)

当初、想像していたより遥かに面白かったですねぇ。

ここまでの恋愛モノを読むのは、もう10年以上振りでしたし、

もともと好きじゃなかった「アイク」も本書では「可愛い親父」風ですから・・。

実は「プロローグ」でケイが本書を書き上げた経緯が語られています。

戦後、連合軍の将軍たちの回想録ラッシュのなか、ケイもまた、

「アイゼンハワーはわたしのボスだった」を1948年に発表しますが、

アイクとの親密さは誤魔化した一冊で、私生活にも触れられていなかったものの、

それから25年も過ぎた1973年に「トルーマン元大統領の口述伝記」が発表され、

そこに「アイクはマーシャル参謀総長に手紙を送り、アメリカに帰ってこの英国女と結婚するため、

夫人と離婚したいと伝えたのだ。マーシャルは返事を書き、

そんなことをすれば君を軍から放逐する・」・。といった経緯が書かれていて、

一躍、注目を浴びたケイは全米のマスコミから追われることになります。

しかし、そのとき彼女は余命6ヶ月の宣告を受けて入院中。。

すでに4年前にはアイクもこの世を去っており、彼女は人生の締めくくりに

余命を1年以上も伸ばしながら、最後に真実を語るために本書を書き上げました。

そしてアイクが彼女を裏切って去っていったのか・・? については、

男目線から考えると、「そのとおり」であった気もします。

本当に彼女を愛していたかも知れませんが、戦争の英雄であり、

この後、大統領にもなる野心家ですから、そちらを選んだとも思えますし、

または、「不能者」であることを気にして、ケイを幸せに出来ないと考えたのかも知れません。

最近もアフガニスタン駐留米軍司令官だったCIAのペトレイアス長官の

不倫スキャンダルが世間を賑わせていますが、

こういう「陣中妻」のような文化は、ず~と続いているのかも知れませんね。

いずれにせよ、アイクのケイに対する想いは想像するしかありませんが、

男女双方に読んでもらい、意見を聞いてみたくなる一冊でした。

でも、本書は結構なレア本のようなので、そういうわけにもいきませんか・・。

ケイ・サマーズビー・モーガン著の「愛は絶ちがたく」を読破しました。

本書の著者の名を見て「おっ!」と思われる方はどれくらいいらっしゃるんでしょうか?

以前に児島 襄 著の「第二次世界大戦 ヒトラーの戦い〈6〉」と

デイヴィッド・アーヴィング著の「将軍たちの戦い」で登場した彼女。

連合国遠征軍最高司令部(SHAEF)の長であるアイゼンハワー付き運転手から、

副官、そして「愛人」という女性であり、そんな経歴を持つ彼女が晩年に書いた回想録です。

しかし我ながら、よくこんな本を見つけるなぁ・・と、ちょっと自慢です。。

1977年発刊で344ページの表紙を見ても日本語なしで向こうの恋愛小説風ですしねぇ。

なので、週間△△の「アイゼンハワーの愛人が情事を赤裸々に告白!」というような、

下世話な感じで読んでみましょう。

1939年9月、英首相チェンバレンが「ドイツと戦争状態に入った」と告げた翌日、

ゴードン・サマーズビーと離婚をして、モデルの仕事をしていたケイが、

ロンドンの自動車輸送部隊に入隊するところから話は始まります。

翌年のロンドン空襲では救急車を運転し、ドイツ軍の落下傘兵に対する恐怖から、

道路標示や道順標識が無くなったロンドンで運転を磨いたケイは、

やがて続々とやってくる米軍御用達の運転手に任命され、

無名のアイゼンハワー少将の運転手となります。

当初は「おはようございます、閣下。」とドアを支える一介の運転手だったケイですが、

高級レストランへ案内しても「一緒にどうか?」と米国人特有のおおらかさを見せるアイク将軍。

喜ぶケイを尻目にドアマンは、運転手風情が立場もわきまえず、けしからん・・という態度です。

この時期、マーク・クラーク将軍も含め、3人でドライブなどで楽しみ、ロンドン爆撃の

恐ろしい思い出を興味深く聞いては、彼女に同情する将軍2人。

彼女は米士官ディック大尉と婚約しますが、すっかりアイクにも魅せられるのでした。

ハリー・ブッチャー海軍大尉、アーネスト・リー大佐、そして当番兵のミッキー軍曹という

3人から成るヨーロッパ戦域司令官アイクの側近チームのなかに徐々に溶け込んでいくケイ。

特にミッキーの将軍崇拝は大変なもので、アイクがパリッとした軍服で降りてくると、

フッとため息をついて「ゲーリー・クーパーよりカッコいいや」と呟くほど・・。

途中では1908年にアイルランドで生まれ育った彼女の生い立ちも紹介しながら進みます。

また、ケイへプレゼントを兼ねて、黒いスコッティ犬「テレク」を司令官アイクが飼うことになると、

まるで2人にとっての子供のような関係が出来上がります。

昼食の席でアイクが自分の皿からテレクに食べさせてるのを見た英海軍のカニンガム提督は

「その犬は甘やかされてますぞ」と我慢できずに非難。

やがて北アフリカ上陸の「トーチ作戦」の指揮のためにB-17でジブラルタルへと向かうアイク。

「ケイ、君は一緒に来たいか?」 ということで、遅れること1ヵ月後、

ストラトハーレン号に乗船するケイですが、地中海で魚雷攻撃を受け、船は沈没・・。

救命ボートに乗り移り、命からがら駆逐艦に収容されるのでした。

連合軍とアイクにとって重要なカサブランカ会談。

ボスのなかのボスであり、密接に仕事をした一人であるにも関わらず、

一度も「アイク」とは呼ばずに「アイゼンハワー将軍」と呼ぶ、

魚のように冷血な人物として登場するのは、米参謀総長マーシャル将軍です。

まぁ、「君をジョージと呼びたい」とルーズヴェルト大統領に言われても、

ソレを断るという規律の鬼のような軍人ですからねぇ。。

そんなマーシャル将軍を部屋に案内し、ベッドの快適さを説明するアイクを尻目に

テレクはベッドの上に飛び乗ると、枕の上で片脚を上げて・・。

彼女が全連合軍司令官のうちでたった一人嫌いな人物は、モントゴメリーです。

曰く「彼は尊大で、女性嫌いのやかまし屋で、閲兵台に私が立っていることが彼の機嫌を損ね、

しかも私は、それを面白がるほど意地が悪いときた」。

もちろん、モンティのアイクに対する嫌がらせや、逆にアイクのモンティ評も書かれていて

まさしく「将軍たちの戦い」ですね。

シシリー上陸の「ハスキー作戦」に本腰を入れ始めた頃、別荘の部屋にケイを招き入れるアイク。

彼女の婚約者ディックが地雷で死んだことを苦しそうに告げます。

ショックを受け、泣きじゃくる彼女を優しくなだめ続けるアイク。

しかし、戦争のこの時期に知り合ったディックのことは実は何も知らず、

将軍に身も心も捧げていたことに気が付くのです。

そして「ケイ、君は私にとって極めて特別な人なんだよ」と語るアイクと手を重ね、

「私はこの髪が薄くなり、眼鏡をかけ、歪んで疲れた顔の中年男を愛したのだ」と

無言で愛を告白する2人。

いよいよ・・と思ったのも束の間、鍵も掛かっていない朝の司令官のオフィスには、

すぐにリー大佐が飛び込んでくるのでした。。

それでも互いの愛を確認した2人はお昼に激しく爆発します。

「愛しているよ」と、飢え、求めるようなキスの雨。ケイも同じ激しさでそれに応じ、喘ぎますが、

朝のことを思い出して正気に返ります。アイクの顔のあちこちに付いた口紅を慌てて拭き取るケイ。

「もし事情が違っていたらなぁ」とアイクは溜息交じりに呟きます。

「ずっと前から愛していた。君の乗った船が撃沈されたという知らせが入った晩は、

地獄の苦しみを味わった」としわがれた声で語ります。

しかしこの愛は誰にも知られてはならない、禁断の愛なのでした。

モンティを除いてアイクの一番厄介な相手・・、それは「猛烈将軍」パットンです。

アイクに勧められたパットンを乗せて、ケイの運転でロンドン・ツアーに出発した際の

パットンらしいエピソードなど、相変わらず話題が豊富で、ホント憎めない人ですね。

その他、チャーチル首相からは大いに気に入られ、国王ジョージ6世にも紹介されるケイ。

ルーズヴェルト大統領が訪問してきた際には、「女には絶対に運転させない」という

頑固なシークレット・サービスと大喧嘩。。

夜中になってようやく帰ってきたロンドンの屋敷。

当番兵のミッキーに「もう休んでいい」と命令し、ケイと2人で酒を呑みながらくつろぐアイク。

遂に抱擁に身をゆだね、気が狂ったように求め合います。

しかし疲れ切った挙句、「ああ、ケイ、ごめんよ。私は君の役に立ちそうもない」。

何年間も愛の営みを考えずに仕事に没頭してきたアイクは、

「どうかして私の身体は機能を失ったんだ・・」と、背を向けて語るのでした。

いよいよ、人生を賭けた大一番、「オーヴァーロード作戦」の開始です。

死地へと向かう空挺部隊員たちに握手をし、言葉をかける司令官アイク。

こんなときに「愛」だの、「立つの立たない」のと考えている場合ではありません。

ウェスト・ポイントを6月に卒業したばかりの息子ジョンを連れて、

ワシントンでの休暇をケイに提案します。

初めて訪れた平和な米国。

しかし、救急車のサイレンを耳にしたケイは反射的に歩道に伏せて。。

周りの人々は「どうしたんです? ご病気ですか?」と助け起こしてくれますが、

「そうね。これが爆弾が落ちた時に命が助かるひとつの方法よ」と塵を払いながら答えるのでした。

パリを開放し、ルントシュテットが急いで立ち去った小奇麗な邸宅に住むことになったアイク。

ケイも戻ってきますが、正式に婦人部隊に編入され、中尉に任命されます。

もはや運転手ではありませんが、女性として初めての元帥付き補佐官として、

どこまでも一緒の生活。

こうしてルーズヴェルト、ヒトラーが死に、ドイツ軍も降伏。

ヨードルとフリーデブルクが降伏文書に署名をし、彼らが部屋から出ていくと、

大勢のカメラマンが押し掛けるなか、「ではシャンパンで乾杯といくか」。

お祝い行事が毎日にように続き、ヒーローとなったアイクは劇場にもケイを同伴します。

それでも次の勤務地がワシントンで参謀総長・・ということになると、

米国民ではないケイの居場所はペンタゴンにはありません。

米国市民権の獲得のために奔走し、その未来を夢見て、再び、愛を交わす2人。

しかし、この最後の機会も、「駄目だ・・」。

・・まぁ、ヴィトゲンシュタインも、正直この数年のこと思うと、他人事と笑ってられません。。

1945年11月、先にワシントンへと帰っていたアイク。

彼の個人的職員たちにもワシントンへの出発命令が届きます。

しかし、そこには「サマーズビー中尉」の名は無いのでした。

「将軍アイク」というTVシリーズが1978年に製作されているようで、

日本では3本セットのビデオのみなんとか売っていますが、

このドラマで描かれているケイとの私生活シーンは本書がベースになっているようです。

また、アイクを演じるは、我らがロバート・デュヴァル。。

もともと「ゴッドファーザー」のときから好きで、「鷲は舞いおりた」のラードル中佐は最高でしたし、

そして同じTVドラマでは「スターリン」も演じています。

アイゼンハワーとスターリンの両方を演じれる役者さん・・さすがですね。

.jpg)

当初、想像していたより遥かに面白かったですねぇ。

ここまでの恋愛モノを読むのは、もう10年以上振りでしたし、

もともと好きじゃなかった「アイク」も本書では「可愛い親父」風ですから・・。

実は「プロローグ」でケイが本書を書き上げた経緯が語られています。

戦後、連合軍の将軍たちの回想録ラッシュのなか、ケイもまた、

「アイゼンハワーはわたしのボスだった」を1948年に発表しますが、

アイクとの親密さは誤魔化した一冊で、私生活にも触れられていなかったものの、

それから25年も過ぎた1973年に「トルーマン元大統領の口述伝記」が発表され、

そこに「アイクはマーシャル参謀総長に手紙を送り、アメリカに帰ってこの英国女と結婚するため、

夫人と離婚したいと伝えたのだ。マーシャルは返事を書き、

そんなことをすれば君を軍から放逐する・」・。といった経緯が書かれていて、

一躍、注目を浴びたケイは全米のマスコミから追われることになります。

しかし、そのとき彼女は余命6ヶ月の宣告を受けて入院中。。

すでに4年前にはアイクもこの世を去っており、彼女は人生の締めくくりに

余命を1年以上も伸ばしながら、最後に真実を語るために本書を書き上げました。

そしてアイクが彼女を裏切って去っていったのか・・? については、

男目線から考えると、「そのとおり」であった気もします。

本当に彼女を愛していたかも知れませんが、戦争の英雄であり、

この後、大統領にもなる野心家ですから、そちらを選んだとも思えますし、

または、「不能者」であることを気にして、ケイを幸せに出来ないと考えたのかも知れません。

最近もアフガニスタン駐留米軍司令官だったCIAのペトレイアス長官の

不倫スキャンダルが世間を賑わせていますが、

こういう「陣中妻」のような文化は、ず~と続いているのかも知れませんね。

いずれにせよ、アイクのケイに対する想いは想像するしかありませんが、

男女双方に読んでもらい、意見を聞いてみたくなる一冊でした。

でも、本書は結構なレア本のようなので、そういうわけにもいきませんか・・。

女ユダたち ドイツナチ時代の密告10の実話 [女性と戦争]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ヘルガ・シューベルト著の「女ユダたち」を読破しました。

独破戦線の「女性と戦争」というカテゴリーでは女性は被害者の場合が多いですが、

「密告者ステラ」というゲシュタポに協力したユダヤ人女性の本も以前に紹介しています。

本書もそのステラのような女性たちが10人登場・・ですが、

特に残酷な女性を知りたいという思いがあるわけではなく、

ゲシュタポが市民を監視する第三帝国の世界に生き、

近所の知り合いに肉親や先生など、単純に嫌いというだけの人間を密告することで、

その内容がウソであっても収容所送りに出来たり、斬首刑にも出来たり・・。

「憎い相手」を合法的に葬れる世界で当然、普通に起こったであろうことを知りたいんですね。

最初の密告は「カール・ゲルデラー」です。

反ナチでライプツィヒ市長を務めたゲルデラーは、1944年7月のヒトラー暗殺が首尾よく終われば、

首相である国家元首に予定されていた人物です。

シュタウフェンベルク大佐らがさっさと銃殺されたあとも、逃亡を続け、指名手配書には

「情報提供者には100万ライヒスマルクと、ヒトラー総統の握手」が約束してあります。

彼を偶然発見し、通報したのは42歳のタイピスト、ヘレーネです。

20年前に近所に住む顔見知りだったゲルデラーの顔を見分けたことで百万長者に・・。

総統本営でヒトラーから直々に小切手を与えられたそうです。

逮捕されたゲルデラーは1945年2月に処刑されますが、密告者ヘレーナもナチスが敗北すると、

まるでニュルンベルク裁判のような「人道に対する罪」で15年の懲役刑を受けることに・・。

著者は東ドイツに住む小説家として、本書の執筆に先立って東ドイツの中央公文書館を訪れ、

「女の密告によって死刑判決を下された、国民裁判記録を読みたい」旨を申請し、

係官との面接を経て、ようやく許可が下ります。

また、特別な許可で西ドイツへの出入国カードも手にし、証明書など不要なその国の

西ベルリン図書館で、戦後、西ドイツ裁判所が下したナチ時代の殺人に対する判決集も発見。

このような調査経緯から、本書ではナチス時代の密告と裁判、

そして戦後の密告者に対する裁判、という2本立てで進むことになるのです。

1943年、汽車のなかで見知らぬ婦人たちと世間話をはじめ、ナチス体制を批判した男・・。

44歳のその商人の夫人は、たまたま隣組班長をしている植木屋の妻にこの件を話すと、

この見ず知らずの植木屋の妻がこの男を密告してしまいます。

戦後の裁判でこの植木屋の妻は、もし商人の夫人が婦人部長にこの件を話し、

班長さんもご存知ですね・・となったら、報告しなかったことで大変厄介なことになっていた・・

と弁明します。

いつまで経っても結婚してくれない<男F>の目を覚まさせるため、

外国人労働者との良い関係をわざと話した27歳の女。

この犯罪行為に<男F>は女を告発します。

復讐に燃える女はゲシュタポの手先となって、シュナップスをくれなかった若い男や、

ドライブの時、冷淡に扱った男、国防軍報道のラジオを聞いて「くだらん」と言った男、

「V兵器は結局、こけおどしさ」と語った男どもを尽く密告・・。

そして外国放送を聞いていたと嘘のでっちあげで<男F>も遂に逮捕・・。

しかし、あまりに話が信憑性に欠ける・・として裁判は延期になります。

あ~、でもこういう女は恐いですねぇ。。

夫がヒトラー・ユーゲント分団長であることを知らずに、妊婦の奥さんにちょっとマズイこと喋った医師。

「あいつは豚よ。人間のクズよ」と妊婦は早速、BdMの婦人指導者に報告します。

国民裁判で、検事側の求刑は10年というもの。

面白かったのはナチスの検事たちっていうのは、調査して、証拠集めして・・と

思った以上にちゃんとやっているところですね。証拠が弱ければそれなりの求刑に・・。

しかしフライスラー裁判長は、ヌルい!とばかりに求刑を却下し、「死刑」を宣告・・。

この在職中に4951名に死刑を宣告したフライスラー裁判長によって、

ヒトラー暗殺未遂事件に関係した多くが絞首刑になったのは知られていますが、

映画「白バラの祈り」のラストでゾフィー・ショルがあっという間に

ギロチンで「斬首刑」になったのを思い出しました。

ギロチンって聞くと、なにか残酷な気がしますが、死ぬまで時間のかかる絞首刑より、

人道的な処刑方法なのかも知れません。

しかし首を切り落とされた人間がいつ死ぬのか・・?

頭と身体が離れても、脳に酸素が残っている数秒間は意識があるのでは??

という解説をしている本を昔読んだのも思い出しました。

斬首刑大国フランスでは、ソレを確認するため、落とした頭を拾って殴ったり、

耳元で大声を出したりすると、怒ったような顔や、ビックリしたような顔になった・・

なんて話だったですね。

もう5年以上前に買ったものの怖くて本棚の奥に入れっぱなしだった、

「図説 死刑全書」を開くときがやってきたようですね。

ただし、コレは読んでも第三帝国に関する死刑の話がない限りは

「独破戦線」では紹介しませんのであしからず。。

38歳のヒルデの旦那ミヒャエルは兵士として出兵。しかしポーランド女性と特別な関係に・・。

それに気づき、生活が荒れ始めたヒルデは、兵隊たちを自宅に連れ込んでは、飲み食いさせて、

一緒に寝たりと小さな町では「ふしだらな態度」が有名になります。

「ミヒャエルがスターリングラードに行けば良かったのに・・」と語り、

「7月20日がうまくいっていれば戦争は終わった」という夫からの手紙を

管轄の突撃隊支部長のところへ持って行って報告までしてしまいます。

ところが支部長は手紙を読まずに「あんたのご主人の首が飛ぶよ」と諌めます。

しつこくやってくるヒルデに居留守を使う支部長ですが、遂に管区指導者が知ることとなり、

1945年2月、ミヒャエルは逮捕。

旦那を厄介払いしたいだけの唯一の証人であるヒルデの態度に、軍法会議の裁判長も

「最低の女だな!」。

証拠不十分で有罪にはならず、前線送還と宣告されると激昂するヒルデの宣誓の前に

死刑判決を下さざるを得なくなります。そして、せせら笑いを浮かべるヒルデ。。

1991年発刊で221ページの本書、原著の発刊はベルリンの壁崩壊直後です。

本書の執筆中は東ドイツ公安警察シュタージのスパイ網と密告が続いていた時代。

序文では、「彼女たちも独裁政治の犠牲者であり、民主政治下では他人を死に追いやることは

無かったでしょう。彼女たちは密告の誘惑に負けたのだ」としています。

そしてスパイと密告者の違い・・。

スパイは計画的で、人を注意深く観察し、通報するのが仕事。

しかし密告者は知っていたことを役人に聞かれたから答える。

或いは、由々しきこと偶然に知ってしまい、黙っていて報告しなかったことを責められるのを恐れ、

我が身可愛さに通報してしまう。。

本書では女性の密告者だけを取り上げていますが、

やっぱり愛憎に起因する女性の執念・・というのが印象に残りましたね。コワい、コワい。。

ヘルガ・シューベルト著の「女ユダたち」を読破しました。

独破戦線の「女性と戦争」というカテゴリーでは女性は被害者の場合が多いですが、

「密告者ステラ」というゲシュタポに協力したユダヤ人女性の本も以前に紹介しています。

本書もそのステラのような女性たちが10人登場・・ですが、

特に残酷な女性を知りたいという思いがあるわけではなく、

ゲシュタポが市民を監視する第三帝国の世界に生き、

近所の知り合いに肉親や先生など、単純に嫌いというだけの人間を密告することで、

その内容がウソであっても収容所送りに出来たり、斬首刑にも出来たり・・。

「憎い相手」を合法的に葬れる世界で当然、普通に起こったであろうことを知りたいんですね。

最初の密告は「カール・ゲルデラー」です。

反ナチでライプツィヒ市長を務めたゲルデラーは、1944年7月のヒトラー暗殺が首尾よく終われば、

首相である国家元首に予定されていた人物です。

シュタウフェンベルク大佐らがさっさと銃殺されたあとも、逃亡を続け、指名手配書には

「情報提供者には100万ライヒスマルクと、ヒトラー総統の握手」が約束してあります。

彼を偶然発見し、通報したのは42歳のタイピスト、ヘレーネです。

20年前に近所に住む顔見知りだったゲルデラーの顔を見分けたことで百万長者に・・。

総統本営でヒトラーから直々に小切手を与えられたそうです。

逮捕されたゲルデラーは1945年2月に処刑されますが、密告者ヘレーナもナチスが敗北すると、

まるでニュルンベルク裁判のような「人道に対する罪」で15年の懲役刑を受けることに・・。

著者は東ドイツに住む小説家として、本書の執筆に先立って東ドイツの中央公文書館を訪れ、

「女の密告によって死刑判決を下された、国民裁判記録を読みたい」旨を申請し、

係官との面接を経て、ようやく許可が下ります。

また、特別な許可で西ドイツへの出入国カードも手にし、証明書など不要なその国の

西ベルリン図書館で、戦後、西ドイツ裁判所が下したナチ時代の殺人に対する判決集も発見。

このような調査経緯から、本書ではナチス時代の密告と裁判、

そして戦後の密告者に対する裁判、という2本立てで進むことになるのです。

1943年、汽車のなかで見知らぬ婦人たちと世間話をはじめ、ナチス体制を批判した男・・。

44歳のその商人の夫人は、たまたま隣組班長をしている植木屋の妻にこの件を話すと、

この見ず知らずの植木屋の妻がこの男を密告してしまいます。

戦後の裁判でこの植木屋の妻は、もし商人の夫人が婦人部長にこの件を話し、

班長さんもご存知ですね・・となったら、報告しなかったことで大変厄介なことになっていた・・

と弁明します。

いつまで経っても結婚してくれない<男F>の目を覚まさせるため、

外国人労働者との良い関係をわざと話した27歳の女。

この犯罪行為に<男F>は女を告発します。

復讐に燃える女はゲシュタポの手先となって、シュナップスをくれなかった若い男や、

ドライブの時、冷淡に扱った男、国防軍報道のラジオを聞いて「くだらん」と言った男、

「V兵器は結局、こけおどしさ」と語った男どもを尽く密告・・。

そして外国放送を聞いていたと嘘のでっちあげで<男F>も遂に逮捕・・。

しかし、あまりに話が信憑性に欠ける・・として裁判は延期になります。

あ~、でもこういう女は恐いですねぇ。。

夫がヒトラー・ユーゲント分団長であることを知らずに、妊婦の奥さんにちょっとマズイこと喋った医師。

「あいつは豚よ。人間のクズよ」と妊婦は早速、BdMの婦人指導者に報告します。

国民裁判で、検事側の求刑は10年というもの。

面白かったのはナチスの検事たちっていうのは、調査して、証拠集めして・・と

思った以上にちゃんとやっているところですね。証拠が弱ければそれなりの求刑に・・。

しかしフライスラー裁判長は、ヌルい!とばかりに求刑を却下し、「死刑」を宣告・・。

この在職中に4951名に死刑を宣告したフライスラー裁判長によって、

ヒトラー暗殺未遂事件に関係した多くが絞首刑になったのは知られていますが、

映画「白バラの祈り」のラストでゾフィー・ショルがあっという間に

ギロチンで「斬首刑」になったのを思い出しました。

ギロチンって聞くと、なにか残酷な気がしますが、死ぬまで時間のかかる絞首刑より、

人道的な処刑方法なのかも知れません。

しかし首を切り落とされた人間がいつ死ぬのか・・?

頭と身体が離れても、脳に酸素が残っている数秒間は意識があるのでは??

という解説をしている本を昔読んだのも思い出しました。

斬首刑大国フランスでは、ソレを確認するため、落とした頭を拾って殴ったり、

耳元で大声を出したりすると、怒ったような顔や、ビックリしたような顔になった・・

なんて話だったですね。

もう5年以上前に買ったものの怖くて本棚の奥に入れっぱなしだった、

「図説 死刑全書」を開くときがやってきたようですね。

ただし、コレは読んでも第三帝国に関する死刑の話がない限りは

「独破戦線」では紹介しませんのであしからず。。

38歳のヒルデの旦那ミヒャエルは兵士として出兵。しかしポーランド女性と特別な関係に・・。

それに気づき、生活が荒れ始めたヒルデは、兵隊たちを自宅に連れ込んでは、飲み食いさせて、

一緒に寝たりと小さな町では「ふしだらな態度」が有名になります。

「ミヒャエルがスターリングラードに行けば良かったのに・・」と語り、

「7月20日がうまくいっていれば戦争は終わった」という夫からの手紙を

管轄の突撃隊支部長のところへ持って行って報告までしてしまいます。

ところが支部長は手紙を読まずに「あんたのご主人の首が飛ぶよ」と諌めます。

しつこくやってくるヒルデに居留守を使う支部長ですが、遂に管区指導者が知ることとなり、

1945年2月、ミヒャエルは逮捕。

旦那を厄介払いしたいだけの唯一の証人であるヒルデの態度に、軍法会議の裁判長も

「最低の女だな!」。

証拠不十分で有罪にはならず、前線送還と宣告されると激昂するヒルデの宣誓の前に

死刑判決を下さざるを得なくなります。そして、せせら笑いを浮かべるヒルデ。。

1991年発刊で221ページの本書、原著の発刊はベルリンの壁崩壊直後です。

本書の執筆中は東ドイツ公安警察シュタージのスパイ網と密告が続いていた時代。

序文では、「彼女たちも独裁政治の犠牲者であり、民主政治下では他人を死に追いやることは

無かったでしょう。彼女たちは密告の誘惑に負けたのだ」としています。

そしてスパイと密告者の違い・・。

スパイは計画的で、人を注意深く観察し、通報するのが仕事。

しかし密告者は知っていたことを役人に聞かれたから答える。

或いは、由々しきこと偶然に知ってしまい、黙っていて報告しなかったことを責められるのを恐れ、

我が身可愛さに通報してしまう。。

本書では女性の密告者だけを取り上げていますが、

やっぱり愛憎に起因する女性の執念・・というのが印象に残りましたね。コワい、コワい。。

ナチスの女たち -秘められた愛- [女性と戦争]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

アンナ・マリア ジークムント著の「ナチスの女たち -秘められた愛-」を読破しました。

2009年発刊で2巻組みの、この「ナチスの女たち」は、2年前にボルマンの奥さんや

ユニティ・ミトフォード、ハンナ・ライチュらが紹介された「-第三帝国への飛翔-」を

独破済みですが、なんといってもリナ・ハイドリヒが出ていたのがアッチを購入した理由でした。

本書はゲーリングの2人の奥さんにゲッベルスの奥さん、レニ・リーフェンシュタールと

ゲリとエヴァ、「ヒトラーをめぐる女性たち」を書いたヘンリエッテ・フォン・シーラッハ・・

というかなりメジャーな人選です。

彼女たちについてはソコソコ読んでいるのもあってパスしていましたが、

実は最近興味のあった「全国婦人指導者」のゲルトルート・ショルツ=クリンクが出ている・・

ということに気がついたので、早速、購入して読んでみました。

最初はカリン・ゲーリングからです。

新婚早々、「ミュンヘン一揆」でゲーリングが銃弾を受け、イタリアなど国外を転々としながら

モルヒネ中毒になってしまった旦那を介護するカリン。

そして彼女自身も心臓を患い、余命幾許もない・・といういつもながらの悲しい展開。。

主に「ゲーリング」など過去に読んだものと特に変わりはありませんが、

このゲーリングが最も辛かった時期に彼を支えたカリンを死後も愛した・・ということを

改めて理解できました。

ゲーリングの2番目の妻、エミーの章では、亡妻をいまだ愛する夫が

カリンハルと名付けた別荘に、ヨットにもカリンⅠ号、Ⅱ号などと付けたのは有名ですが、

実はエミーの名を付けたものもあったそうです。

それは「エミーハル」と呼ばれるようになった、つつましい「狩猟小屋」。。

コレは女性にとってどうなんでしょうかね。。エミーは喜んだんでしょうか?

1930年にゲッベルスの個人資料係となり、その一年後に11歳のヒトラー・ユーゲントの息子、

ハーラルトを連れて上司と結婚したマグダ(本書ではマクダ)・ゲッベルス。

その後3回の流産を含め、19年間に10回妊娠して7回出産と、ナチ信奉の女性らしく大忙しです。

「総統にささげた子供たち」による母親十字章の初叙勲者であるというのは初めて知りました。

開戦後は律儀に戦時徴用に服し、招待客に対しても食料配給券を出すよう強要した・・そうですが、

「健康帝国ナチス」でも、ニシンと茹でたジャガイモを食べ続け、客にも平気でソレを・・

と書かれていたのは、こういう理由からなのかも知れませんね。

レニ・リーフェンシュタールは、「意志の勝利」と「オリンピア」という2つの映画の撮影秘話と

ヒトラーと宣伝大臣ゲッベルスとの関係。そして彼女自身がナチ崇拝者だったのか・・?

という内容で進みます。

個人的に本書のメインであるゲルトルート・ショルツ=クリンクの章はジックリ読みました。

1902年生まれの彼女は19歳の時にナチ党共鳴者のオイゲン・クリンクと結婚し、

党の社会福祉活動・・すなわち、SA隊員の炊事を引き受け、同志の子供たちを保育し、

針仕事にも精を出します。

しかし、旦那はデモ中に心臓発作で死亡。その後、バーデン地方の大管区女性部長として、

党の行事にも演説者として登場するほどに・・。

1932年にはギュンター・ショルツと再婚し、内務省に招かれて、「女性労働奉仕指導者」となります。

2年後には「全国婦人指導者」としてナチの女性機関すべての最高責任者に任命。

張り切る彼女は、全ドイツ人女性を管轄することを要求しますが、そうは問屋が卸しません。。。

女性に優しいナチ党は、本来女性蔑視であり、女性の社会進出は望んでおらず、

党の幹部という地位にも女性の入り込む余地はないのです。

結局のところ、労働戦線のロベルト・ライは働く女性も統括することを要求し、

ヴァルター・ダレは「全国栄養部会」に農民女性の返還を請求し、

シーラッハも「ドイツ青年女性同盟(BdM)」を自分の勢力圏から離脱させる考えもありません。

「我が闘争」を福音書と思い込み、ローゼンベルクと文通して「20世紀の神話」も学ぶゲルトルート。

火の如き熱意をもってナチのイデオロギーを実践に移すため、会議から会議、

数限りない講演をこなし、「ドイツ民族の勤めと奉仕による女性の民族水準の高揚」を訴えます。

しかし、ナチ党に情熱を傾け過ぎるあまり、旦那に非難されて離婚・・。

さらに党の要人の妻たちは演説に来ないばかりか、出版物も読まず、距離を取ることに傷つく彼女。

1940年に6人の子沢山のSS大将、「キング・オブ・アルゲマイネSS」ことハイスマイヤーと再婚。

戦局の悪化した1944年でも「母親たちよ、祖国を支えよ!」と訴えますが、

1945年になると旦那と共に地下へ潜伏。

米軍占領地で3年間発見されずに生活するものの、1948年に逮捕・・。という経歴です。

本人は信念を持ってやっていたのでしょうが、良いように利用されていたという

ちょっと可哀そうなひとにも感じました。

ちなみにハイスマイヤーSS大将(Obergruppenführer=上級集団指導者)ですが、

本書ではなぜか親衛隊分隊長・・と訳されています。。。コレじゃSS軍曹級ですね。。

SS曹長のOberscharführerと間違えてるのかも知れません。

ゲリの章では、ヒトラーの運転手のエミール・モーリスと恋に落ちて、コッソリ婚約・・という

有名な話以外にも、1993年にオークションにかけられたという彼女がモーリスに宛てた

ラブレターも掲載されています。

ヒトラーが友人たちに結婚を勧めていたにも関わらず、

激怒したヒトラーによってクビになったモーリスも確かに可哀想ですが、

ゲリより10歳以上も年上のモーリスは軽そうな風貌ですし、

この一件から「誰にもゲリは渡さん・・」とヒトラーが考えていたと解釈するよりは、

「こんなチャラ男に大事な姪はやれん・・」と考えたほうが自然のような気もしますね。

叔父と姪のエロティックな関係の証拠とされる、ゲリの裸体の水彩デッサンですが、

1929年という日付とサインを入れていることから、権力の座を狙う政治家がやることか??

敵の手に渡っちゃったらどうすんの・・? という感じで、

あのクーヤウの描いた贋作ではないか・・と推測しています。

また、ゲリの自殺後のヒトラーの態度については、自身の政治生命ばかりを気にし、

直後は友人の家で過ごして、ウィーンに埋葬されるゲリの葬儀にも参列しなかった・・と

その無関心ぶりを強調していますが、以前に読んだトーランドの「アドルフ・ヒトラー」では

憔悴しきったヒトラーが自殺しないよう友人が家に匿ったり、

ヒトラーはオーストリアへの入国が禁止されていた・・

という話だったと思いますが、まぁ、ゲリにはいろいろな説と解釈があるものですね。

エヴァ・ブラウンは以前に紹介した「エヴァ・ブラウン」とほとんど同じと言って良いでしょう。

右腕を長時間挙げることが仕事のヒトラーが、毎朝、窓を開け放って

エキスパンダーで鍛える姿をエヴァが目撃した・・とか、

基本的にヒトラーと一緒に写ったものは公式にはない・・とされているエヴァの写真も

唯一、1936年の冬季オリンピックで写ってしまったものが存在する・・という

写真の紹介 ↓ は面白かったですけどね。

最後はヘンリエッテ・フォン・シーラッハです。

ヒトラー専属写真家ホフマンの娘として、ヒトラーに可愛がられ、12歳にしてバイロイト音楽祭で

ヒトラーの隣りに座ってワーグナーのオペラに耳を傾けた・・という彼女の生い立ちから、

ヒトラー・ユーゲント指導者のフォン・シーラッハとの結婚、ウィーン大管区指導者の妻としての生活、

そして戦後までが詳しく書かれています。

しかしなんといってもヘンリエッテが旦那と共にヒムラー邸に食事に招かれた話が最高でした。

嫁さんマルガレーテの尻に完全に敷かれ、厳しい口調で「ハインリヒ」と呼びつけられる

冷遇されたSS全国指導者の哀れな姿・・。

確かこの嫁さんはヒムラーより8歳年上だったと思いますが・・。

そして後に、このSS全国指導者が勇気を奮い起こして愛人を作った・・という噂を聞くのです。

本書ではこれ以上触れられていませんが、この愛人はヒムラーの秘書だった

ヘトヴィヒ・ポトハストという女性で、

このような ↓ 写真はまさに典型的な「鬼嫁から解放された男」の図ですね。。

本書の特徴は取り上げられた女性たちの生い立ちから死までを綴っているところです。

第三帝国の歴史の中で死んでしまったカリンやマグタ、ゲリにエヴァ以外の

エミーとレニ、ショルツ=クリンク、ヘンリエッテの晩年も知ることが出来ます。

「第三帝国とヒトラーの女」といった本は、まだまだ出版されています。

ヴィトゲンシュタインが知っているだけでも、

マグダなら「炎と闇の帝国―ゲッベルスとその妻マクダ」も気になりますし、

レニは本書でも引用されている、そのものズバリ「回想」という回想録の上下巻が出ているほか、

「レニ・リーフェンシュタールの嘘と真実」という500ページ越えの大作も・・。

エヴァも「エヴァの愛・ヒトラーの愛―独裁者を恋した女の生涯」のほかに

今年の1月にも「ヒトラーに愛された女 (真実のエヴァ・ブラウン) 」が出ましたが、

コレはパスかな・・。

他にも、13人の女たちが取り上げられている「ヒトラーをめぐる女たち」は、

本書の女性たちとカブっているものの、ヒトラーの母クララに始まり、

1920年代にヒトラーの面倒を見たハンフシュテングル婦人、

そしてユンゲ嬢よりヒトラーの秘書を長く勤めたクリスタ・シュレーダーというのに惹かれますね。

それからヒトラーだけではありませんが、「女と独裁者―愛欲と権力の世界史」という

今年の4月に出たばっかりの本も・・。

登場する独裁者はムッソリーニにレーニン、ヒトラー、スターリン、毛沢東とその女たち。

そして何故かエレナ・チャウシェスク・・。最後だけ、「女の独裁者」ということ??

アンナ・マリア ジークムント著の「ナチスの女たち -秘められた愛-」を読破しました。

2009年発刊で2巻組みの、この「ナチスの女たち」は、2年前にボルマンの奥さんや

ユニティ・ミトフォード、ハンナ・ライチュらが紹介された「-第三帝国への飛翔-」を

独破済みですが、なんといってもリナ・ハイドリヒが出ていたのがアッチを購入した理由でした。

本書はゲーリングの2人の奥さんにゲッベルスの奥さん、レニ・リーフェンシュタールと

ゲリとエヴァ、「ヒトラーをめぐる女性たち」を書いたヘンリエッテ・フォン・シーラッハ・・

というかなりメジャーな人選です。

彼女たちについてはソコソコ読んでいるのもあってパスしていましたが、

実は最近興味のあった「全国婦人指導者」のゲルトルート・ショルツ=クリンクが出ている・・

ということに気がついたので、早速、購入して読んでみました。

最初はカリン・ゲーリングからです。

新婚早々、「ミュンヘン一揆」でゲーリングが銃弾を受け、イタリアなど国外を転々としながら

モルヒネ中毒になってしまった旦那を介護するカリン。

そして彼女自身も心臓を患い、余命幾許もない・・といういつもながらの悲しい展開。。

主に「ゲーリング」など過去に読んだものと特に変わりはありませんが、

このゲーリングが最も辛かった時期に彼を支えたカリンを死後も愛した・・ということを

改めて理解できました。

ゲーリングの2番目の妻、エミーの章では、亡妻をいまだ愛する夫が

カリンハルと名付けた別荘に、ヨットにもカリンⅠ号、Ⅱ号などと付けたのは有名ですが、

実はエミーの名を付けたものもあったそうです。

それは「エミーハル」と呼ばれるようになった、つつましい「狩猟小屋」。。

コレは女性にとってどうなんでしょうかね。。エミーは喜んだんでしょうか?

1930年にゲッベルスの個人資料係となり、その一年後に11歳のヒトラー・ユーゲントの息子、

ハーラルトを連れて上司と結婚したマグダ(本書ではマクダ)・ゲッベルス。

その後3回の流産を含め、19年間に10回妊娠して7回出産と、ナチ信奉の女性らしく大忙しです。

「総統にささげた子供たち」による母親十字章の初叙勲者であるというのは初めて知りました。

開戦後は律儀に戦時徴用に服し、招待客に対しても食料配給券を出すよう強要した・・そうですが、

「健康帝国ナチス」でも、ニシンと茹でたジャガイモを食べ続け、客にも平気でソレを・・

と書かれていたのは、こういう理由からなのかも知れませんね。

レニ・リーフェンシュタールは、「意志の勝利」と「オリンピア」という2つの映画の撮影秘話と

ヒトラーと宣伝大臣ゲッベルスとの関係。そして彼女自身がナチ崇拝者だったのか・・?

という内容で進みます。

個人的に本書のメインであるゲルトルート・ショルツ=クリンクの章はジックリ読みました。

1902年生まれの彼女は19歳の時にナチ党共鳴者のオイゲン・クリンクと結婚し、

党の社会福祉活動・・すなわち、SA隊員の炊事を引き受け、同志の子供たちを保育し、

針仕事にも精を出します。

しかし、旦那はデモ中に心臓発作で死亡。その後、バーデン地方の大管区女性部長として、

党の行事にも演説者として登場するほどに・・。

1932年にはギュンター・ショルツと再婚し、内務省に招かれて、「女性労働奉仕指導者」となります。

2年後には「全国婦人指導者」としてナチの女性機関すべての最高責任者に任命。

張り切る彼女は、全ドイツ人女性を管轄することを要求しますが、そうは問屋が卸しません。。。

女性に優しいナチ党は、本来女性蔑視であり、女性の社会進出は望んでおらず、

党の幹部という地位にも女性の入り込む余地はないのです。

結局のところ、労働戦線のロベルト・ライは働く女性も統括することを要求し、

ヴァルター・ダレは「全国栄養部会」に農民女性の返還を請求し、

シーラッハも「ドイツ青年女性同盟(BdM)」を自分の勢力圏から離脱させる考えもありません。

「我が闘争」を福音書と思い込み、ローゼンベルクと文通して「20世紀の神話」も学ぶゲルトルート。

火の如き熱意をもってナチのイデオロギーを実践に移すため、会議から会議、

数限りない講演をこなし、「ドイツ民族の勤めと奉仕による女性の民族水準の高揚」を訴えます。

しかし、ナチ党に情熱を傾け過ぎるあまり、旦那に非難されて離婚・・。

さらに党の要人の妻たちは演説に来ないばかりか、出版物も読まず、距離を取ることに傷つく彼女。

1940年に6人の子沢山のSS大将、「キング・オブ・アルゲマイネSS」ことハイスマイヤーと再婚。

戦局の悪化した1944年でも「母親たちよ、祖国を支えよ!」と訴えますが、

1945年になると旦那と共に地下へ潜伏。

米軍占領地で3年間発見されずに生活するものの、1948年に逮捕・・。という経歴です。

本人は信念を持ってやっていたのでしょうが、良いように利用されていたという

ちょっと可哀そうなひとにも感じました。

ちなみにハイスマイヤーSS大将(Obergruppenführer=上級集団指導者)ですが、

本書ではなぜか親衛隊分隊長・・と訳されています。。。コレじゃSS軍曹級ですね。。

SS曹長のOberscharführerと間違えてるのかも知れません。

ゲリの章では、ヒトラーの運転手のエミール・モーリスと恋に落ちて、コッソリ婚約・・という

有名な話以外にも、1993年にオークションにかけられたという彼女がモーリスに宛てた

ラブレターも掲載されています。

ヒトラーが友人たちに結婚を勧めていたにも関わらず、

激怒したヒトラーによってクビになったモーリスも確かに可哀想ですが、

ゲリより10歳以上も年上のモーリスは軽そうな風貌ですし、

この一件から「誰にもゲリは渡さん・・」とヒトラーが考えていたと解釈するよりは、

「こんなチャラ男に大事な姪はやれん・・」と考えたほうが自然のような気もしますね。

叔父と姪のエロティックな関係の証拠とされる、ゲリの裸体の水彩デッサンですが、

1929年という日付とサインを入れていることから、権力の座を狙う政治家がやることか??

敵の手に渡っちゃったらどうすんの・・? という感じで、

あのクーヤウの描いた贋作ではないか・・と推測しています。

また、ゲリの自殺後のヒトラーの態度については、自身の政治生命ばかりを気にし、

直後は友人の家で過ごして、ウィーンに埋葬されるゲリの葬儀にも参列しなかった・・と

その無関心ぶりを強調していますが、以前に読んだトーランドの「アドルフ・ヒトラー」では

憔悴しきったヒトラーが自殺しないよう友人が家に匿ったり、

ヒトラーはオーストリアへの入国が禁止されていた・・

という話だったと思いますが、まぁ、ゲリにはいろいろな説と解釈があるものですね。

エヴァ・ブラウンは以前に紹介した「エヴァ・ブラウン」とほとんど同じと言って良いでしょう。

右腕を長時間挙げることが仕事のヒトラーが、毎朝、窓を開け放って

エキスパンダーで鍛える姿をエヴァが目撃した・・とか、

基本的にヒトラーと一緒に写ったものは公式にはない・・とされているエヴァの写真も

唯一、1936年の冬季オリンピックで写ってしまったものが存在する・・という

写真の紹介 ↓ は面白かったですけどね。

最後はヘンリエッテ・フォン・シーラッハです。

ヒトラー専属写真家ホフマンの娘として、ヒトラーに可愛がられ、12歳にしてバイロイト音楽祭で

ヒトラーの隣りに座ってワーグナーのオペラに耳を傾けた・・という彼女の生い立ちから、

ヒトラー・ユーゲント指導者のフォン・シーラッハとの結婚、ウィーン大管区指導者の妻としての生活、

そして戦後までが詳しく書かれています。

しかしなんといってもヘンリエッテが旦那と共にヒムラー邸に食事に招かれた話が最高でした。

嫁さんマルガレーテの尻に完全に敷かれ、厳しい口調で「ハインリヒ」と呼びつけられる

冷遇されたSS全国指導者の哀れな姿・・。

確かこの嫁さんはヒムラーより8歳年上だったと思いますが・・。

そして後に、このSS全国指導者が勇気を奮い起こして愛人を作った・・という噂を聞くのです。

本書ではこれ以上触れられていませんが、この愛人はヒムラーの秘書だった

ヘトヴィヒ・ポトハストという女性で、

このような ↓ 写真はまさに典型的な「鬼嫁から解放された男」の図ですね。。

本書の特徴は取り上げられた女性たちの生い立ちから死までを綴っているところです。

第三帝国の歴史の中で死んでしまったカリンやマグタ、ゲリにエヴァ以外の

エミーとレニ、ショルツ=クリンク、ヘンリエッテの晩年も知ることが出来ます。

「第三帝国とヒトラーの女」といった本は、まだまだ出版されています。

ヴィトゲンシュタインが知っているだけでも、

マグダなら「炎と闇の帝国―ゲッベルスとその妻マクダ」も気になりますし、

レニは本書でも引用されている、そのものズバリ「回想」という回想録の上下巻が出ているほか、

「レニ・リーフェンシュタールの嘘と真実」という500ページ越えの大作も・・。

エヴァも「エヴァの愛・ヒトラーの愛―独裁者を恋した女の生涯」のほかに

今年の1月にも「ヒトラーに愛された女 (真実のエヴァ・ブラウン) 」が出ましたが、

コレはパスかな・・。

他にも、13人の女たちが取り上げられている「ヒトラーをめぐる女たち」は、

本書の女性たちとカブっているものの、ヒトラーの母クララに始まり、

1920年代にヒトラーの面倒を見たハンフシュテングル婦人、

そしてユンゲ嬢よりヒトラーの秘書を長く勤めたクリスタ・シュレーダーというのに惹かれますね。

それからヒトラーだけではありませんが、「女と独裁者―愛欲と権力の世界史」という

今年の4月に出たばっかりの本も・・。

登場する独裁者はムッソリーニにレーニン、ヒトラー、スターリン、毛沢東とその女たち。

そして何故かエレナ・チャウシェスク・・。最後だけ、「女の独裁者」ということ??

母と子のナチ強制収容所 回想ラーフェンスブリュック [女性と戦争]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

シャルロッテ・ミュラー著の「母と子のナチ強制収容所」を読破しました。

この「ラーフェンスブリュック強制収容所」というのは、主に女性専用ということもあって

それなりに知られているところです。

独破戦線では、ちょうど1年ほど前に「ナチズムと強制売春 -強制収容所特別棟の女性たち-」

という本で、この女性収容所にも触れていました。

そんな経緯もあって、1989年発刊で224ページのこの特殊な収容所の

女性被収容者の回想に恐々、挑戦してみました。

ちなみに本書やwikiでは「ラーフェンスブリュック(KZ Ravensbrück)」ですが、

ココでは「ラーヴェンスブリュック」で統一しています。

1942年4月、「保護拘置」と呼ばれるラーヴェンスブリュック行きを言い渡されたシャルロッテ。

1901年生まれの彼女は、1928年に共産党に入り、その5年後にヒトラーが政権を取って、

共産党の活動が非合法なものになると、同志の裏切りによって窮地に陥り、

必死の思いでオランダの国境を越えることに・・。

その後、ベルギーへと移りますが、この中立国に電撃戦で攻め込んできたドイツ軍・・。

ゲシュタポに逮捕され、反逆準備罪で15ヶ月の禁固刑。

やっと服役を終えた彼女を待っていたのが、ラーヴェンスブリュック行きだったのです。

青と灰色の縞模様の囚人服に、逆三角形に囚人番号が書かれたワッペンを手渡されますが、

この逆三角形は色で識別され、紫は宗教家、緑は犯罪者、黒なら社会からの落ちこぼれ、

そして彼女の赤は政治犯を意味し、他にもアルファベットで国籍も表されます。

最初に振り分けられたのは「新入りブロック」。

ブロック長は前科42回を誇る、緑のワッペンを付けたオーストリア女、ハンジーです。

新入りが隠し持っている結婚指輪などを取り上げて、個人の財産にし、

狭い部屋の中で、身動ぎもせず、座っていなければなりません。

ロシアやウクライナから来た婦人たちに狙いを定めて虐め、

言葉も通じない病気の少女も虐待されて死んでしまいます。

シャルロッテは修理屋だった父親を手伝っていたおかげで、収容所での修理係に任命・・。

それまでSS隊員が行っていた水道管や排水の修理や電気器具の故障などを

モスクワの医学生だったマリアらを助手にして、働き始めます。

SSの監視もゆるい、この仕事によって、他のブロックの同胞の政治犯(共産主義者や反ナチ)と

密かに交流することも可能になるのでした。

ココからは、収容所生活のエピソードが5ページ程度の短い章で語られていきます。

1日2回の点呼は長い時間、立ちっぱなしにされることもしばしば・・。

冬の寒さのなかで病気で倒れてしまう人を助け合い、

このようなときにお腹を空かせた彼女たちがいつも話題にするのは料理の作り方です。

「私のところじゃ、こうして作るの・・」。

男たちは前線や収容所では、地元の家庭料理をたらふく食べることを話題にしますが、

さすが、女性ですね。。

この女性専用の収容所では看守長も女性です。

なんの理由もなく、点呼の列に割り込んで殴りかかり、

点呼を拒否した宗教家たちを狭い独房に20人も閉じ込め、真っ暗な中、食事も与えられず、

この責め苦に耐えきれずに多くが死んでいきます。

脱走したジプシーの女性が捕えられると、めった打ちにされたうえ、犬が飛びかかります。

飛び出した内臓をを押さえて哀れに泣き叫び、やがて死んでしまうのでした。。

SS隊員に媚びへつらい、仲間の囚人に暴力を振るう一般的に「カポ」と呼ばれる囚人頭ですが、

本書では「ブロック長」と呼ばれます。

そして収容所側としてはSSのスパイとなるような犯罪者などの人物を「ブロック長」に

任命しようとしますが、反抗的な彼女たちによって逆に混乱を招く結果になることも・・。

そのため、「ブロック長」には彼女たちが選んだ信頼できる女性が就くことも多かったそうです。

また、SS看守は男女が混在していますが、女看守の凶暴性も際立ってますね。

特に女看守長のビンツ・・。

先日、映画「愛を読むひと」を観ましたので、彼女たちには興味があります。

ドイツ人女性にとって工場で働くより、単純に給料が良かった・・なんて話もありますし、

以前に「ゲシュタポ -恐怖の秘密警察とナチ親衛隊-」でUPした、

鬼みたいな顔をした女看守は単なるサディストのようで恐ろしい・・。

そしてこの収容所には多くの子供の姿もあります。

ハイドリヒ暗殺の報復として選ばれた「リディツェ村」の大虐殺を生き残った

200人の女性と子供も送り込まれてきます。

しかし収容所側にとっては、仕事もできない子供はただの厄介者にしか過ぎません。

昼間は棟から出てはいけない、おもちゃを与えてはいけないなどの特別規則が・・。

子供用の囚人服や靴もなく、大人用のブカブカを身にまとい、隅っこでジッとしているだけ・・。

泣いていれば、女看守がやって来て、殴るだけ殴って押し入れに閉じ込めます。

そんな大人の世界を真似た子供たちの遊びはアウシュヴィッツ行きを真似た「囚人移動」に

「点呼」、そして「死ぬこと」といったものです。

牛ムチを使用した「25回のムチ打ち刑」。

ドイツ軍の迷彩服用生地の裁断作業。

母親のいない子供の面倒を、わが子のように見る「収容所のママ」。

チフスで死んでいく者や、精神病となった者の悲惨な末路・・。

レニングラードから連行されてきた女医は、死体解剖室でSSの医者が医学研究に必要とする

臓器の摘出をやらされています。

1944年秋には遂に自前の「ガス室」も完成し、老人や病人5000人以上が

殺されたということです。

ラーヴェンスブリュックにガス室があったというのは初めて知りました。

この1944年にもなると東部ポーランドにソ連軍が迫り、アウシュヴィッツなどの収容所も

西へと撤退。それらの囚人がラーヴェンスブリュックに流れ込み、収容者の数は膨れ上がり、

新たなバラックやそれに続く道路が彼女たちの労働によって作られます。

機械で引っ張るような大きな「地ならしローラー」が運び込まれ、

わざわざ一度も肉体労働などしたことのなさそうな婦人たちのグループが編成されます。

重たいローラーを手で引っ張り、ローラーに巻き込まれて足が潰れたり、亡くなったり・・。

何度か登場する収容所所長の名はフリッツ・ズーレンSS大尉です。

1944年のクリスマスに向け、400人の子供たちのためにパーティを開催しようという企画も

迫るソ連軍の情報に動揺しているズーレンは珍しく許可を出します。

もちろんこれは、いざとなった時に「人道的であった」と証言してもらうために他なりません。

森林作業班がモミの木を持ち込み、みんなで子供の手袋や靴下、人形の編み物を・・。

1945年にはベルナドッテが団長を務めるスウェーデン赤十字の視察団のための茶番が

盛大に行われますが、こっそりと真実を伝えようと代表団に耳打ちする者も・・。

このベルナドッテはヒムラー、シェレンベルクと休戦交渉した人物ですね。

こうして4月27日、いよいよラーヴェンスブリュックも撤退を開始。

西を目指す「死の行進」が始まるのでした。

「訳者あとがき」によると1981年の原著の抄訳だということですが、

日本語版向けに写真や挿絵も多く掲載しています。

それほどボリュームはありませんから、3時間ほどで独破してしまいましたが、

まぁ、それでもこの手の本は疲れますね・・。

実は著者が生粋の「共産党員」ということもあって、大げさに書いているかも・・と

疑いながら読んでいましたが、ひとつひとつのエピソードはとても印象的で

女性らしい繊細さと、その苦悩が充分伝わってくるものでした。

シャルロッテ・ミュラー著の「母と子のナチ強制収容所」を読破しました。

この「ラーフェンスブリュック強制収容所」というのは、主に女性専用ということもあって

それなりに知られているところです。

独破戦線では、ちょうど1年ほど前に「ナチズムと強制売春 -強制収容所特別棟の女性たち-」

という本で、この女性収容所にも触れていました。

そんな経緯もあって、1989年発刊で224ページのこの特殊な収容所の

女性被収容者の回想に恐々、挑戦してみました。

ちなみに本書やwikiでは「ラーフェンスブリュック(KZ Ravensbrück)」ですが、

ココでは「ラーヴェンスブリュック」で統一しています。

1942年4月、「保護拘置」と呼ばれるラーヴェンスブリュック行きを言い渡されたシャルロッテ。

1901年生まれの彼女は、1928年に共産党に入り、その5年後にヒトラーが政権を取って、

共産党の活動が非合法なものになると、同志の裏切りによって窮地に陥り、

必死の思いでオランダの国境を越えることに・・。

その後、ベルギーへと移りますが、この中立国に電撃戦で攻め込んできたドイツ軍・・。

ゲシュタポに逮捕され、反逆準備罪で15ヶ月の禁固刑。

やっと服役を終えた彼女を待っていたのが、ラーヴェンスブリュック行きだったのです。

青と灰色の縞模様の囚人服に、逆三角形に囚人番号が書かれたワッペンを手渡されますが、

この逆三角形は色で識別され、紫は宗教家、緑は犯罪者、黒なら社会からの落ちこぼれ、

そして彼女の赤は政治犯を意味し、他にもアルファベットで国籍も表されます。

最初に振り分けられたのは「新入りブロック」。

ブロック長は前科42回を誇る、緑のワッペンを付けたオーストリア女、ハンジーです。

新入りが隠し持っている結婚指輪などを取り上げて、個人の財産にし、

狭い部屋の中で、身動ぎもせず、座っていなければなりません。

ロシアやウクライナから来た婦人たちに狙いを定めて虐め、

言葉も通じない病気の少女も虐待されて死んでしまいます。

シャルロッテは修理屋だった父親を手伝っていたおかげで、収容所での修理係に任命・・。

それまでSS隊員が行っていた水道管や排水の修理や電気器具の故障などを

モスクワの医学生だったマリアらを助手にして、働き始めます。

SSの監視もゆるい、この仕事によって、他のブロックの同胞の政治犯(共産主義者や反ナチ)と

密かに交流することも可能になるのでした。

ココからは、収容所生活のエピソードが5ページ程度の短い章で語られていきます。

1日2回の点呼は長い時間、立ちっぱなしにされることもしばしば・・。

冬の寒さのなかで病気で倒れてしまう人を助け合い、

このようなときにお腹を空かせた彼女たちがいつも話題にするのは料理の作り方です。

「私のところじゃ、こうして作るの・・」。

男たちは前線や収容所では、地元の家庭料理をたらふく食べることを話題にしますが、

さすが、女性ですね。。

この女性専用の収容所では看守長も女性です。

なんの理由もなく、点呼の列に割り込んで殴りかかり、

点呼を拒否した宗教家たちを狭い独房に20人も閉じ込め、真っ暗な中、食事も与えられず、

この責め苦に耐えきれずに多くが死んでいきます。

脱走したジプシーの女性が捕えられると、めった打ちにされたうえ、犬が飛びかかります。

飛び出した内臓をを押さえて哀れに泣き叫び、やがて死んでしまうのでした。。

SS隊員に媚びへつらい、仲間の囚人に暴力を振るう一般的に「カポ」と呼ばれる囚人頭ですが、

本書では「ブロック長」と呼ばれます。

そして収容所側としてはSSのスパイとなるような犯罪者などの人物を「ブロック長」に

任命しようとしますが、反抗的な彼女たちによって逆に混乱を招く結果になることも・・。

そのため、「ブロック長」には彼女たちが選んだ信頼できる女性が就くことも多かったそうです。

また、SS看守は男女が混在していますが、女看守の凶暴性も際立ってますね。

特に女看守長のビンツ・・。

先日、映画「愛を読むひと」を観ましたので、彼女たちには興味があります。

ドイツ人女性にとって工場で働くより、単純に給料が良かった・・なんて話もありますし、

以前に「ゲシュタポ -恐怖の秘密警察とナチ親衛隊-」でUPした、

鬼みたいな顔をした女看守は単なるサディストのようで恐ろしい・・。

そしてこの収容所には多くの子供の姿もあります。

ハイドリヒ暗殺の報復として選ばれた「リディツェ村」の大虐殺を生き残った

200人の女性と子供も送り込まれてきます。

しかし収容所側にとっては、仕事もできない子供はただの厄介者にしか過ぎません。

昼間は棟から出てはいけない、おもちゃを与えてはいけないなどの特別規則が・・。

子供用の囚人服や靴もなく、大人用のブカブカを身にまとい、隅っこでジッとしているだけ・・。

泣いていれば、女看守がやって来て、殴るだけ殴って押し入れに閉じ込めます。

そんな大人の世界を真似た子供たちの遊びはアウシュヴィッツ行きを真似た「囚人移動」に

「点呼」、そして「死ぬこと」といったものです。

牛ムチを使用した「25回のムチ打ち刑」。

ドイツ軍の迷彩服用生地の裁断作業。

母親のいない子供の面倒を、わが子のように見る「収容所のママ」。

チフスで死んでいく者や、精神病となった者の悲惨な末路・・。

レニングラードから連行されてきた女医は、死体解剖室でSSの医者が医学研究に必要とする

臓器の摘出をやらされています。

1944年秋には遂に自前の「ガス室」も完成し、老人や病人5000人以上が

殺されたということです。

ラーヴェンスブリュックにガス室があったというのは初めて知りました。

この1944年にもなると東部ポーランドにソ連軍が迫り、アウシュヴィッツなどの収容所も

西へと撤退。それらの囚人がラーヴェンスブリュックに流れ込み、収容者の数は膨れ上がり、

新たなバラックやそれに続く道路が彼女たちの労働によって作られます。

機械で引っ張るような大きな「地ならしローラー」が運び込まれ、

わざわざ一度も肉体労働などしたことのなさそうな婦人たちのグループが編成されます。

重たいローラーを手で引っ張り、ローラーに巻き込まれて足が潰れたり、亡くなったり・・。

何度か登場する収容所所長の名はフリッツ・ズーレンSS大尉です。

1944年のクリスマスに向け、400人の子供たちのためにパーティを開催しようという企画も

迫るソ連軍の情報に動揺しているズーレンは珍しく許可を出します。

もちろんこれは、いざとなった時に「人道的であった」と証言してもらうために他なりません。

森林作業班がモミの木を持ち込み、みんなで子供の手袋や靴下、人形の編み物を・・。

1945年にはベルナドッテが団長を務めるスウェーデン赤十字の視察団のための茶番が

盛大に行われますが、こっそりと真実を伝えようと代表団に耳打ちする者も・・。

このベルナドッテはヒムラー、シェレンベルクと休戦交渉した人物ですね。

こうして4月27日、いよいよラーヴェンスブリュックも撤退を開始。

西を目指す「死の行進」が始まるのでした。

「訳者あとがき」によると1981年の原著の抄訳だということですが、

日本語版向けに写真や挿絵も多く掲載しています。

それほどボリュームはありませんから、3時間ほどで独破してしまいましたが、

まぁ、それでもこの手の本は疲れますね・・。

実は著者が生粋の「共産党員」ということもあって、大げさに書いているかも・・と

疑いながら読んでいましたが、ひとつひとつのエピソードはとても印象的で

女性らしい繊細さと、その苦悩が充分伝わってくるものでした。