対比列伝 ヒトラーとスターリン〈第1巻〉 [ナチ/ヒトラー]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

アラン・ブロック著の「対比列伝 ヒトラーとスターリン〈第1巻〉」を読破しました。

去年の夏に神保町の古書店で3巻セット、3000円で購入した大作にやっと挑戦です。

この2003年に出た第一巻が573ページということは単純計算で1700ページ・・。

オクスフォード大学副学長を務めた著者は最初のヒトラーの伝記を書いたことでも有名ですが、

その、みすず書房の「アドルフ・ヒトラー(1・2)」も未読で、今回が初体験となります。

強烈な「スターリン―赤い皇帝と廷臣たち」も読みましたし、

ヒトラーとスターリンは似ていると思うこともあるだけに、

どのような「対比列伝」なのか、楽しみです。

原著の初版は1941年のナチス・ドイツのソ連侵攻50周年を記念として

1991年に出版されたそうで、本書は1998年の版となるようです。

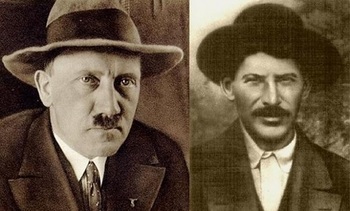

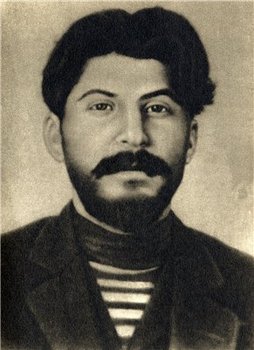

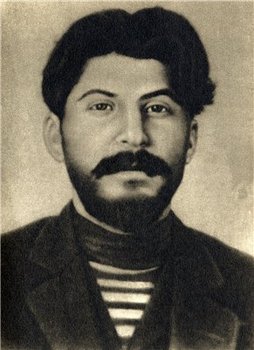

巻頭にはヒトラー、スターリンの幼少期からの写真が12ページほど。

第1章は「出自」。公式には1879年生まれのスターリンと、

10歳違いの1889年生まれのヒトラーのそれぞれ19歳までを対比します。

マケドニア人のアレクサンドロス大王、またはコルシカ人のナポレオンのように

ヨーロッパとアジアの境、グルジア生まれのスターリン、

そして上オーストリアのハプスブルク帝国臣民として生まれたヒトラーは、

どちらも自分が支配することになる国の周縁地域で誕生。

こういうことが書かれているだけで、彼らがエリートではなく

雑草根性というか、ガッツでのし上がっていったのがイメージできますね。

ヒトラーの生い立ちはトーランドの「アドルフ・ヒトラー」などである程度知っていますが、

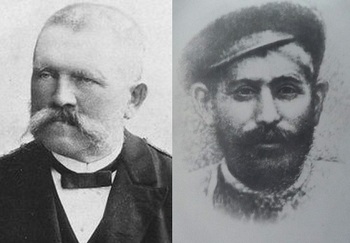

「粗野な乱暴者で、大酒を飲み、妻子に暴力を振るい、

生計を立てることもままならなかった」というスターリンの父や、

彼の子供時代を詳しく知るのは本書が初めてです。親父、似すぎですね。。

神学校で過ごした少年は禁制の本を読み耽り、札付きの学生となって退学。

このような生い立ちもなんとなく、ヒトラーと似た感じもありますね。

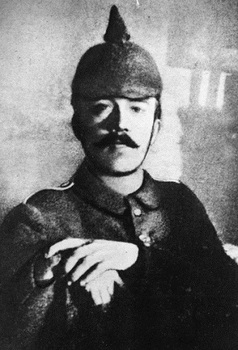

第2章は「修業時代」です。

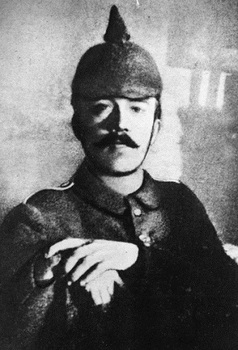

共に学校から社会に出て、第1次大戦が終わるまでの時期。

ウィーンでの挫折とともに、スラヴ人、ユダヤ人、マルクス主義者が

支配的人種であるドイツ人を脅かしていると見なして、

熱烈なドイツ民族主義を確固たるものとしたヒトラー。

しかしミュンヘンに移った24歳の彼には何の見通しもなく、

第1大戦に熱狂的に参戦するしかないのに対し、

スターリンは革命家としての修業を始めています。

1908年から1917年のうちに逮捕、投獄、流刑、逃亡を繰り返し、

ロシア革命の伝統の中では、多くの政治犯にとってこのような経験は

「大学」の役目を果たします。

数年に渡る収容所生活では広範に読書をし、急進主義の知識と理念を身に付け、

囚人仲間同士の討論会にも参加。

このような政治犯として戦争には参加しなかったスターリンですが、

ここでもなんとなく、ミュンヘン一揆で逮捕されたヒトラーが「わが闘争」を口述しながら、

己の政治理念をゆっくり整理していたのと似ている気もしました。

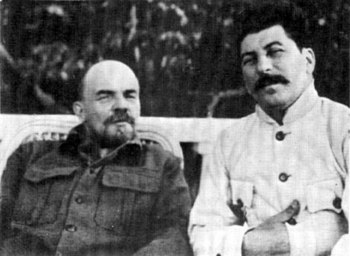

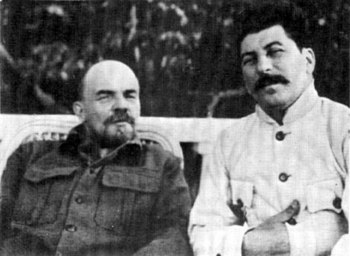

また、すでにレーニンから指導を受けていたスターリンは勉強のために

1913年の1月からウィーンに1ヶ月滞在します。

そしてこの時期は、まだヒトラーがこのオーストリアの首都にいたとき・・。

「あるいは2人は人ごみの中ですれ違ったかも知れない」。

第3章は、10月革命とミュンヘン一揆ですが、

前者はスターリンというよりも、主役はレーニンであり、

反革命とサボタージュを取り締まる最初の政治警察組織「チェーカー(非常委員会)」が創設され、

ジェルジンスキーが長となったり、スターリンが後継者として台頭するまでに充分確立されて

1924年のレーニンの死までの5年間に、チェーカーによって行われた処刑は

少なくとも20万件・・といったことが語られます。

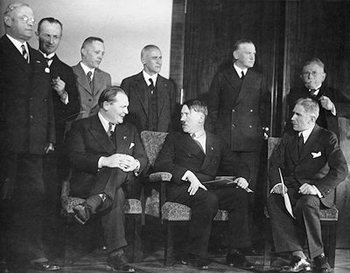

一方、小さいながらもナチ党の党首となったヒトラーの周りには、ゲーリング、

ヘス、ローゼンベルク、シュトライヒャーといったお馴染みさんたちの他、

プッツィ・ハンフシュテングルなどの裕福な知人らとの付き合いにも言及します。

第4章は「書記長」。

そもそもヴィトゲンシュタインが子供の頃・・、え~、ブレジネフ書記長ですが、

米国の「大統領」に対して、なんでソ連は「書記長」が一番エライのか・・?

と大いに疑問に思っていました。

ですから、クラスで「書記」に任命されると、なんとなくエラくなったような気がしたことも。。

この章では1917年から1921年までに死者1000万人を出した内戦が終わり、

トロツキーとのライバル争いをするスターリンの仕事っぷり、

国の行政や国有化された産業など、党がなすべき仕事は山積みで、

他の幹部たちが気乗りがしない仕事も、スターリンは引き受ける気があるといった具合で、

トロツキーまでが喜んで仕事を差出します。

次々と職務と役職を兼務し、最終的には各書記の仕事を統括する責任者に任命。

そしてこれこそが「党の書記長」であり、当時はレーニンをはじめ、

スターリン自身もこの新しい職務を発展させられるのかも不明なのでした。

そして発作に倒れたレーニンは後継者問題を危惧し、覚書をしたためます。

「スターリンはあまりに粗暴である。

書記長である者の欠点としては容認し得るものではない。

何らかの方法を講じて書記長の地位から更迭するよう提案する」。

しかし、最終的にスターリンは後継者として勝利するわけですが、

この力を蓄えたタイミングでレーニンが死んでしまうというのも、

ヒトラーが首相になったばかりのときにヒンデンブルクが死んでしまうことと、

あまりに同じような展開のように思います。

1917年の10月革命はレーニンの手になるもの・・、

スターリンには自ら手掛けるスターリン革命によってその地位を完全にする必要があります。

そして国民の80%を占める農民と、その農村社会に依存していることからの脱却のため、

「富農(クラーク)こそ、農村の資本主義者」として弾圧。

経験豊富な農民たちは家族もろともシベリアや中央アジアの

このうえなく辺鄙な荒野へと追放され、集団農場(コルホース)として国有化。

そのノルマも非現実的で、1930年末までに780万ケ所の個人所有地を集団化・・。

農民側も、牛や豚、羊などの家畜を1/4、1/3と屠殺してこの政策に抵抗。

スターリンは人間がどれだけ死のうと気にもしませんが、

貴重な国の財産である家畜類を失うと動揺を隠しきれません。

特に民族主義の意識が強いウクライナでは20万人以上の農民が追い立てられ、

ソ連全土向け、赤軍の備蓄向け、輸出向けに収穫した穀物の供給を求められ、

その非人道的なノルマによって、自分たちが食べる分を失って、

1932年から大飢饉が訪れるのでした。

う~ん・・、やっぱり「悲しみの収穫―ウクライナ大飢饉」読んでみたいですね。

このような農民戦争と並行して、工業化の5ヵ年計画も異常なノルマで進められ、

秘密警察(OGPU)は、独断的な逮捕と拷問で矯正労働収容所(グラーグ)送り。

もちろん、ナチス・ドイツのSSと強制収容所システムを連想させます。

さらに「巨大なものへの異常な憧れ」に取りつかれていたスターリン。

工業コンビナートの建設を命じても、規模が大きすぎて、操業できなかったり、

完成を見ずに放置されるかのどちらか・・。

そういえば「ソヴィエト宮殿」とかいう、世界最大のビルの建築計画もありましたね。

こんなところも「ゲルマニア計画」と似ているのというのは、言わずもがな・・。

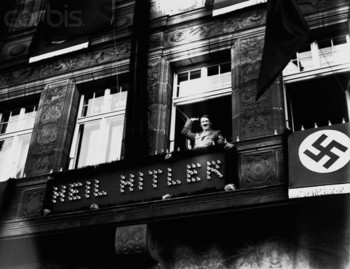

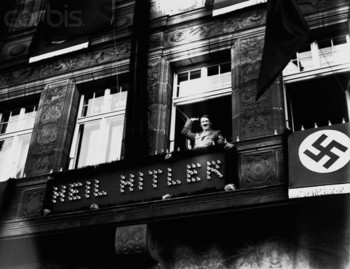

最後の第9章は「ヒトラーの革命」です。

褐色の突撃隊(SA)が夢見た伝統的な革命の手法、すなわち、武力によって

外から現政権の転覆を図る・・といったやり方ではなく、

スターリンが党書記長として内部から政権を奪取したのと同様、

ヒトラーも合法的な右翼連立政権の首相という地位から、最終的に政権を獲得します。

しかしソ連共産党が国家を取り込んだのに対して、

ナチ党はあくまで国家とは別の関係であり続けます。

当初はナチ党員ではない大臣の方が多いくらいですが、

ゲーリングの4ヵ年計画と空軍、ゲッベルスの宣伝と文化面、ライの労働、

そしてヒムラーの警察とSS・・、これらの分野がお互いの縄張りを奪おうと、

常にしのぎを削り、独自の帝国を築き上げ、それをヒトラーが統治するのです。

そんなヒトラーの合法的な革命に異を唱えるのが幕僚長レーム率いる突撃隊(SA)。

ヒトラーにとっては、すでに闘争のときは終わり、

正規の武力を擁する「国防軍」と手を結ぶ段取りも着々と進行中です。

SAは300万人の隊員を抱え、10万人軍隊の国防軍との対決も辞さない構え・・。

1934年1月、プロイセンのゲシュタポ長官ディールスを呼び、

レームの交友関係や犯罪の証拠を洗い出すようにヒトラーは指示します。

こうしてトラブルメーカーであったレームとSAの粛清へと進みますが、

昔の恨みとライバル潰しの絶好のチャンスとばかりにゲーリングと

ヒムラーが作成する標的リストは長くなる一方、

ヒトラーにとっては、長い間、貢献を果たしてきた同志と手を切り、

憎んでいたドイツの保守的な分子を安心させることになるのです。

その結果、ドイツ全土から総統に対する批判の声は聞こえず、

逆に彼の力ずくのやり方を賞賛する声すらあります。

これは我が物顔で傍若無人に振る舞っていたSAがドイツ市民から

「いかに憎まれていたかがわかる」という一文でわかったような・・。

〈第1巻〉 はこれにて終了です。

まぁ、すごいボリュームでしたねぇ。

ヒトラー、スターリンともに半々程度に主役を務めていますが、

ヒトラーについては、このBlogでだいぶ書いてきましたし、

知らなかったスターリンの権力闘争の部分が今回は多くなってしまいました。

〈第2巻〉以降は、「独ソ不可侵条約」から、「バルバロッサ作戦」と

直接しのぎを削る2人ですので、その対比ぶりは、より楽しめそうです。

アラン・ブロック著の「対比列伝 ヒトラーとスターリン〈第1巻〉」を読破しました。

去年の夏に神保町の古書店で3巻セット、3000円で購入した大作にやっと挑戦です。

この2003年に出た第一巻が573ページということは単純計算で1700ページ・・。

オクスフォード大学副学長を務めた著者は最初のヒトラーの伝記を書いたことでも有名ですが、

その、みすず書房の「アドルフ・ヒトラー(1・2)」も未読で、今回が初体験となります。

強烈な「スターリン―赤い皇帝と廷臣たち」も読みましたし、

ヒトラーとスターリンは似ていると思うこともあるだけに、

どのような「対比列伝」なのか、楽しみです。

原著の初版は1941年のナチス・ドイツのソ連侵攻50周年を記念として

1991年に出版されたそうで、本書は1998年の版となるようです。

巻頭にはヒトラー、スターリンの幼少期からの写真が12ページほど。

第1章は「出自」。公式には1879年生まれのスターリンと、

10歳違いの1889年生まれのヒトラーのそれぞれ19歳までを対比します。

マケドニア人のアレクサンドロス大王、またはコルシカ人のナポレオンのように

ヨーロッパとアジアの境、グルジア生まれのスターリン、

そして上オーストリアのハプスブルク帝国臣民として生まれたヒトラーは、

どちらも自分が支配することになる国の周縁地域で誕生。

こういうことが書かれているだけで、彼らがエリートではなく

雑草根性というか、ガッツでのし上がっていったのがイメージできますね。

ヒトラーの生い立ちはトーランドの「アドルフ・ヒトラー」などである程度知っていますが、

「粗野な乱暴者で、大酒を飲み、妻子に暴力を振るい、

生計を立てることもままならなかった」というスターリンの父や、

彼の子供時代を詳しく知るのは本書が初めてです。親父、似すぎですね。。

神学校で過ごした少年は禁制の本を読み耽り、札付きの学生となって退学。

このような生い立ちもなんとなく、ヒトラーと似た感じもありますね。

第2章は「修業時代」です。

共に学校から社会に出て、第1次大戦が終わるまでの時期。

ウィーンでの挫折とともに、スラヴ人、ユダヤ人、マルクス主義者が

支配的人種であるドイツ人を脅かしていると見なして、

熱烈なドイツ民族主義を確固たるものとしたヒトラー。

しかしミュンヘンに移った24歳の彼には何の見通しもなく、

第1大戦に熱狂的に参戦するしかないのに対し、

スターリンは革命家としての修業を始めています。

1908年から1917年のうちに逮捕、投獄、流刑、逃亡を繰り返し、

ロシア革命の伝統の中では、多くの政治犯にとってこのような経験は

「大学」の役目を果たします。

数年に渡る収容所生活では広範に読書をし、急進主義の知識と理念を身に付け、

囚人仲間同士の討論会にも参加。

このような政治犯として戦争には参加しなかったスターリンですが、

ここでもなんとなく、ミュンヘン一揆で逮捕されたヒトラーが「わが闘争」を口述しながら、

己の政治理念をゆっくり整理していたのと似ている気もしました。

また、すでにレーニンから指導を受けていたスターリンは勉強のために

1913年の1月からウィーンに1ヶ月滞在します。

そしてこの時期は、まだヒトラーがこのオーストリアの首都にいたとき・・。

「あるいは2人は人ごみの中ですれ違ったかも知れない」。

第3章は、10月革命とミュンヘン一揆ですが、

前者はスターリンというよりも、主役はレーニンであり、

反革命とサボタージュを取り締まる最初の政治警察組織「チェーカー(非常委員会)」が創設され、

ジェルジンスキーが長となったり、スターリンが後継者として台頭するまでに充分確立されて

1924年のレーニンの死までの5年間に、チェーカーによって行われた処刑は

少なくとも20万件・・といったことが語られます。

一方、小さいながらもナチ党の党首となったヒトラーの周りには、ゲーリング、

ヘス、ローゼンベルク、シュトライヒャーといったお馴染みさんたちの他、

プッツィ・ハンフシュテングルなどの裕福な知人らとの付き合いにも言及します。

第4章は「書記長」。

そもそもヴィトゲンシュタインが子供の頃・・、え~、ブレジネフ書記長ですが、

米国の「大統領」に対して、なんでソ連は「書記長」が一番エライのか・・?

と大いに疑問に思っていました。

ですから、クラスで「書記」に任命されると、なんとなくエラくなったような気がしたことも。。

この章では1917年から1921年までに死者1000万人を出した内戦が終わり、

トロツキーとのライバル争いをするスターリンの仕事っぷり、

国の行政や国有化された産業など、党がなすべき仕事は山積みで、

他の幹部たちが気乗りがしない仕事も、スターリンは引き受ける気があるといった具合で、

トロツキーまでが喜んで仕事を差出します。

次々と職務と役職を兼務し、最終的には各書記の仕事を統括する責任者に任命。

そしてこれこそが「党の書記長」であり、当時はレーニンをはじめ、

スターリン自身もこの新しい職務を発展させられるのかも不明なのでした。

そして発作に倒れたレーニンは後継者問題を危惧し、覚書をしたためます。

「スターリンはあまりに粗暴である。

書記長である者の欠点としては容認し得るものではない。

何らかの方法を講じて書記長の地位から更迭するよう提案する」。

しかし、最終的にスターリンは後継者として勝利するわけですが、

この力を蓄えたタイミングでレーニンが死んでしまうというのも、

ヒトラーが首相になったばかりのときにヒンデンブルクが死んでしまうことと、

あまりに同じような展開のように思います。

1917年の10月革命はレーニンの手になるもの・・、

スターリンには自ら手掛けるスターリン革命によってその地位を完全にする必要があります。

そして国民の80%を占める農民と、その農村社会に依存していることからの脱却のため、

「富農(クラーク)こそ、農村の資本主義者」として弾圧。

経験豊富な農民たちは家族もろともシベリアや中央アジアの

このうえなく辺鄙な荒野へと追放され、集団農場(コルホース)として国有化。

そのノルマも非現実的で、1930年末までに780万ケ所の個人所有地を集団化・・。

農民側も、牛や豚、羊などの家畜を1/4、1/3と屠殺してこの政策に抵抗。

スターリンは人間がどれだけ死のうと気にもしませんが、

貴重な国の財産である家畜類を失うと動揺を隠しきれません。

特に民族主義の意識が強いウクライナでは20万人以上の農民が追い立てられ、

ソ連全土向け、赤軍の備蓄向け、輸出向けに収穫した穀物の供給を求められ、

その非人道的なノルマによって、自分たちが食べる分を失って、

1932年から大飢饉が訪れるのでした。

う~ん・・、やっぱり「悲しみの収穫―ウクライナ大飢饉」読んでみたいですね。

このような農民戦争と並行して、工業化の5ヵ年計画も異常なノルマで進められ、

秘密警察(OGPU)は、独断的な逮捕と拷問で矯正労働収容所(グラーグ)送り。

もちろん、ナチス・ドイツのSSと強制収容所システムを連想させます。

さらに「巨大なものへの異常な憧れ」に取りつかれていたスターリン。

工業コンビナートの建設を命じても、規模が大きすぎて、操業できなかったり、

完成を見ずに放置されるかのどちらか・・。

そういえば「ソヴィエト宮殿」とかいう、世界最大のビルの建築計画もありましたね。

こんなところも「ゲルマニア計画」と似ているのというのは、言わずもがな・・。

最後の第9章は「ヒトラーの革命」です。

褐色の突撃隊(SA)が夢見た伝統的な革命の手法、すなわち、武力によって

外から現政権の転覆を図る・・といったやり方ではなく、

スターリンが党書記長として内部から政権を奪取したのと同様、

ヒトラーも合法的な右翼連立政権の首相という地位から、最終的に政権を獲得します。

しかしソ連共産党が国家を取り込んだのに対して、

ナチ党はあくまで国家とは別の関係であり続けます。

当初はナチ党員ではない大臣の方が多いくらいですが、

ゲーリングの4ヵ年計画と空軍、ゲッベルスの宣伝と文化面、ライの労働、

そしてヒムラーの警察とSS・・、これらの分野がお互いの縄張りを奪おうと、

常にしのぎを削り、独自の帝国を築き上げ、それをヒトラーが統治するのです。

そんなヒトラーの合法的な革命に異を唱えるのが幕僚長レーム率いる突撃隊(SA)。

ヒトラーにとっては、すでに闘争のときは終わり、

正規の武力を擁する「国防軍」と手を結ぶ段取りも着々と進行中です。

SAは300万人の隊員を抱え、10万人軍隊の国防軍との対決も辞さない構え・・。

1934年1月、プロイセンのゲシュタポ長官ディールスを呼び、

レームの交友関係や犯罪の証拠を洗い出すようにヒトラーは指示します。

こうしてトラブルメーカーであったレームとSAの粛清へと進みますが、

昔の恨みとライバル潰しの絶好のチャンスとばかりにゲーリングと

ヒムラーが作成する標的リストは長くなる一方、

ヒトラーにとっては、長い間、貢献を果たしてきた同志と手を切り、

憎んでいたドイツの保守的な分子を安心させることになるのです。

その結果、ドイツ全土から総統に対する批判の声は聞こえず、

逆に彼の力ずくのやり方を賞賛する声すらあります。

これは我が物顔で傍若無人に振る舞っていたSAがドイツ市民から

「いかに憎まれていたかがわかる」という一文でわかったような・・。

〈第1巻〉 はこれにて終了です。

まぁ、すごいボリュームでしたねぇ。

ヒトラー、スターリンともに半々程度に主役を務めていますが、

ヒトラーについては、このBlogでだいぶ書いてきましたし、

知らなかったスターリンの権力闘争の部分が今回は多くなってしまいました。

〈第2巻〉以降は、「独ソ不可侵条約」から、「バルバロッサ作戦」と

直接しのぎを削る2人ですので、その対比ぶりは、より楽しめそうです。

相変わらず素晴らしいレビューですね。

本当に独ソはよく似た兄弟のような国です。。

by 井無田博道 (2013-07-05 16:47)

ど~も。井無田博道さん。

似てるとは思っていましたが想像以上ですねぇ。

本書の良いところは「ここがクリソツ!」てやってないところです。

ヒトラーとナチスは知ってるけど、スターリンとソ連の本は・・と敬遠している人にもってこいのような気がしますね。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-05 19:33)

おお~、とうとうこの本ですか!

最初の父親の写真ってはじめて見ました。

敵同士でも運命が似てるって、面白いです。

ちなみに、数日間Helgoland島に行ってきまして、いいネタを色々収穫できたので折々記事にしていきますが、ブンカーガイドツアーなるものがあって参加したら、もうAurichのブンカーとは比べ物にならない立派な設備でございました。

by IZM (2013-07-06 07:54)

IZMさん、コチラにもど~も。

いや~、疲れる本です。ヒトラーだけでも濃いのに、スターリンも一緒ですからねぇ。エイリアンvsプレデターみたいなモンです。

スターリンの親父の写真は掲載しておいて言うのもなんですが、結構、アヤシイと思ってます。ソ連は粛清された人間を写真から消したりと、インチキ写真が得意ですし、手書き修正っぽいというか、特に目なんか、今でいう目をデカくするプリクラみたいです。。

>ブンカーガイドツアー

出た! 楽しみに待ってます。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-06 12:13)

ヴィトゲンシュタイン様、こんにちは。

前回レビューではどうもありがとうございました。

白虎隊を演じられた時のお話、とても微笑ましく思いました。

今回のレビューは「ヒトラーVSスターリン」ですか!(違う)

酔いどれの親父がいなくなったら今度は母からしつけと称する暴力を受け続ける…

幼少期のスターリンに対しては同情を禁じ得ません。

幼少期の環境が後の異常な性格を形作ったと考えると、教育の重要性を痛感させます。

しかし、少年時代から既に暴君の素質を見せていたスターリンと比較すれば、ヒトラーの少年時代はまだまともですね。

画家志望のフリーターと地下活動家が長じて共に独裁者となる…

改めて歴史とは面白いと思います。

しかしスターリンの父の写真、確かに嘘くさいですね。

そもそも、写真があったことに驚きです。

ギルドに属していたとはいえ、貧しい靴職人に果たして写真を撮る機会があったのか、疑問です。

by でんこう (2013-07-06 18:27)

でんこうさん。先日は、ついつい白虎隊のしょうもない話で失礼しました。

>画家志望のフリーターと地下活動家

いや~、キレてますねぇ。

本書はグッタリしますので、ちょっと間を挟みながら3巻読んでいこうと思っています。

ついさっき、「正恩氏“ヒトラースタイル”で祖父から脱皮?」というニュースを読んだところです。まさに「対比列伝 ヒトラーと金正恩」ですね。笑っちゃいました。

http://sankei.jp.msn.com/world/news/130706/kor13070612010003-n1.htm

>貧しい靴職人に果たして写真を撮る機会があったのか、疑問です。

おっしゃる通りです。ソコが一番怪しいんですよね。この写真は一応、wikiでも「公式のスターリンの親父」として掲載されているんですが、まぁ、ボク自身、wikiは参考程度にしか信用していませんし・・。

何の写真だったか忘れましたが、wikiに載っている写真の出典が、このBlogだった・・という恐ろしいこともあるくらいです。

犬のすき焼きはアレですけど、テオドール・アイケの「そっくりさん」をシレっと載せたりするBlogですからねぇ・・。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-06 19:13)

度々お邪魔します。

件のニュース、チェックしました。

果たして金正恩氏はヒトラーが「英雄からは無能しか生まれない」と語っていたことを知っているんでしょうか。

ちょっと苦笑してしまいます…

しかし、現代の日本人からすれば北朝鮮もナチスドイツも一緒くたに「独裁国家」ですが、彼らからすれば「一緒にするな」と言いたいところでしょうね。

以前、神保町にある北朝鮮の物品を扱う店で見つけたのが、朝鮮中央テレビで放送されたらしい独ソ戦の番組を録画したVHSでした。

独裁国家のテレビ局が独裁者同士の対決を番組のテーマにすることを意外に感じたものですが、東側の国々からすれば自分達はファシズム国家に打ち勝った正義の国家なわけですから、そういった番組を流すことも問題ではないのかもしれませんね。

それにしても、独破戦線の写真がwikiに載っていたとは!

ブログでキワモノ漫画や映像作品のレビューを続けて遂に本まで出版してしまったツワモノを知っていますが、(Black徒然草というブログです)

ヴィトゲンシュタイン様も既に立派な解説書を執筆できるだけの知識がおありなのではと思っています。

…あああ、またもや長々と、すみませんm(_ _)m

by でんこう (2013-07-07 02:52)

ど~も。でんこうさん。

>ヒトラーが「英雄からは無能しか生まれない」と語っていた

なるほど、そういえば「ヒトラーのテーブル・トーク〈下〉」でも、こんなことを言ってました。

「世襲君主主義は生物学的に衰弱の運命にある。 行動的な男は一般に女性的資質に富んだ女をめとり、 息子には母親の柔和さと消極性が遺伝するからだ。

どうしようもない馬鹿が元首に座る危険性を回避するためには自由選挙が望ましい」。

金正恩氏は「わが闘争」を配ってる場合じゃなくて、コッチを読んだ方が・・。

>以前、神保町にある北朝鮮の物品を扱う店

おぉ、まさかレインボー通商・・。

確かに社会主義国家からしてみれば、ナチスは敵ですね。ソ連製の独ソ戦(大祖国戦争)映画も北朝鮮では定番なのかも知れません。

wikiにはときたま驚かされます。まぁ、ボクは真面目なことができないので、楽しくやるまでです。B型ですから。。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-07 08:16)