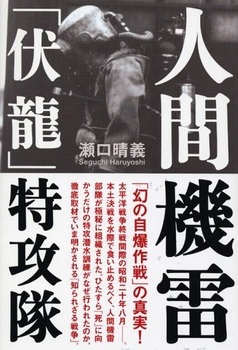

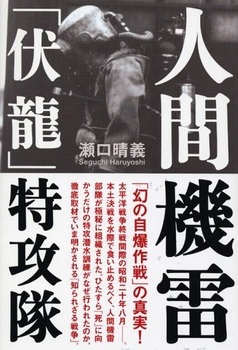

人間機雷「伏龍」特攻隊 [日本]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

瀬口 晴義 著の「人間機雷「伏龍」特攻隊」を読破しました。

「桜花―極限の特攻機」の時にも書いた4月の「遊就館」見学の話。

「桜花」自体を知らなかったのもそうですが、特攻ってゼロ戦と回天だけだと思っていました。

その遊就館でも目撃した緑色の「伏龍」についても実は気になっていて、

今回、2005年に出た 229ページの本書を読んでみました。

著者は中日新聞(東京新聞)の記者で、隊員名簿もなく、存在自体がほとんど知られていない

伏龍部隊の元隊員を探り当て、直接取材を申し込み、新聞に連載を書き、

最終的に本書になったということです。

この伏龍の各部隊が正式に編成されたのは1945年(昭和20年)8月5日。

まさに終戦直前ですね。

しかし、訓練は3月ごろから始まっていたようで、横須賀の久里浜・野比を中心に、

呉や佐世保といった場所で、終戦時には3000名の若者が潜水訓練を受けていたそうです。

指令や大隊長を除けば海軍兵学校卒の士官は少なく、予備学生出身者が大半で、

実際に人間機雷と化す兵の主力は海軍飛行予科練習生(予科練)の

10代の少年飛行兵と10代の志願兵です。

大空を飛翔することを夢見ていた少年たちが搭乗できる飛行機は、

すでに日本にはないのでした。

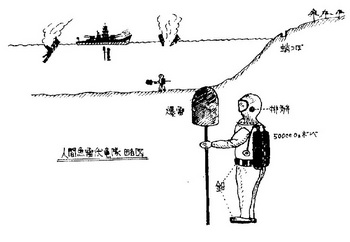

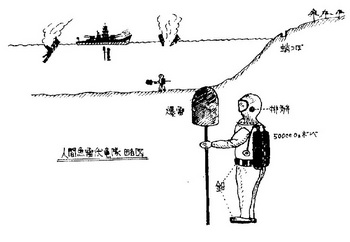

この特攻隊の戦術は、懸念される米軍の日本本土上陸作戦を水際で「死守」するために

上陸前の激しい艦砲射撃を奥行200mにもなる「洞窟陣地」で凌ぎ、

上陸用舟艇が押し寄せる前に潜水服を着た兵隊たちが海の中に進んで

3m足らずの竹竿の先に付けた重さ15㎏の撃雷で、やって来た舟艇の底を突き上げ、

自爆する・・というものです。

本書ではそんな自爆攻撃の訓練を受けた元隊員の証言をいろいろと紹介。

重さ80㎏にもなる潜水服を着ての訓練は、まず呼吸法などの基礎訓練が必要ですが、

そんなことさえまともに教えてもらえず、重い潜水具を付けて、

浜辺から歩いて海に入れという無謀な命令が・・。

17、18歳の2人の少年兵は「怖い」、「嫌だ」と泣き叫び、テントの細い柱にしがみつきますが、

「命令だ」、「すぐに潜らせろ」と怒声。

しかし2人は抱き合うようにして、石のように動かず・・。

「特攻」に志願したこのような少年兵も、「伏龍」のような特攻はもちろん知らされておらず、

航空機特攻で華々しく散ることを望んでいます。

何で空から海の中へ・・というわけで、まだ爆装モーターボートである「震洋」を

希望する者も多く、騙されたと憤慨する者も。。

「「震洋」は音ばかりデカくてスピードも遅い。ロクなもんじゃないことは分かっていたけど、

どうせ死ぬならまだそっちの方がいいと思った」。

まぁ、気持ちはわかりますね。最後の最後になって原始的な「竹槍作戦」。

しかも水中での竹竿特攻は地味すぎますからね。。

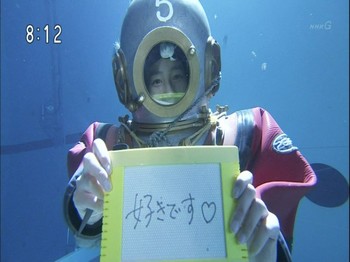

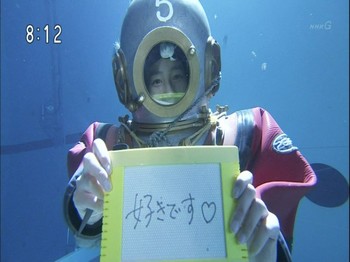

実験では最長5時間も潜り続けたこの潜水具は、海上からの送気装置を必要とせず、

無気泡で敵にバレないのがウリ。

「あまちゃん」の南部ダイバーとは根本的に違います。

そのため背中に酸素ボンベ2本の他に、苛性ソーダの入った空気清浄缶を背負い、

鼻で吸って口から排出された炭酸ガス混じりの呼気を清浄するする仕組みです。

しかし、鼻から口という呼吸法を間違えて、炭酸ガス中毒になったり、

清浄缶に水が入って逆流してきた沸騰した苛性ソーダが肺や胃に入ったら

まず助からないという非常に危険な潜水具であり、訓練中の事故も度々発生します。

また50m間隔で隊員を配して敵舟艇を討ち漏らさないようにという発想も、

1人が自爆したら周りの隊員も水圧でやられる・・といった意見も相次ぎ、

2人乗りの特殊潜航艇「海龍」と連携したり・・と議論も交わされます。

この伏龍部隊というのは潜水兵と呼ばれ、各国でも「フロッグマン」として存在。

もちろん特攻のフロッグマンは日本ならではであるわけですが、

以前に紹介したイタリアのフロッグマンの活躍も本書では紹介しています。

そして話は伏龍構想の立案者や、「桜花」を含めた特攻作戦全般の推移、

本土決戦に備え、飛行訓練まで辿り着けなかった「パイロットの卵」たちが

人間機雷要員に回されていった経緯へと移ります。

軍令部第2部長の職にあり、一億玉砕を唱えていた黒島亀人の責任にも言及しますが、

神風特攻での戦死者2524名のうち、佐官以上は神雷部隊の野口五郎少佐ただ一人・・

といった件や、「お前たちだけを殺すことはしない。必ず俺たちも後に続く」と送り出した

指揮官のうち、敗戦時に自らの命を絶った将官・佐官は「特攻の父」と

祭り上げられた大西中将だけ・・という件は興味深かったですね。

訓練中の伏龍部隊には鈴木貫太郎首相も見学にやってきます。

「鈴木首相はすぐに帰ってしまいましたよ。あの訓練を見れば本土決戦はダメだと

思ったんじゃないですか。がっかりしただろうと思いますよ」。

海軍軍令部第1部企画班が6月12日付で示した「決戦作戦に於ける海軍作戦計画大綱(案)」も

簡単に噛み砕いて解説します。

「初動約10日間で約半数を海上で撃沈破し、残敵は地上で掃滅する。

すべての戦闘は特攻を基調として遂行する」。

まずは本土決戦用に温存されていた虎の子の「特攻機」が出撃。

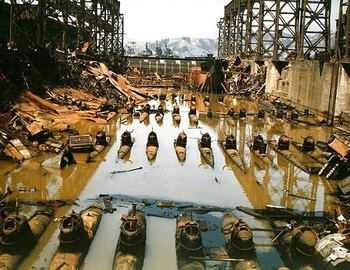

続いて爆装モーターボートである「震洋」、人間魚雷「回天」、特殊潜航艇「蛟龍」、

小型潜水艦「海龍」からなる特攻戦隊が岩陰などに構築された基地から殺到。

「伏龍」は海の中での最後の砦・・。

陸上では上陸してきた敵戦車に対して、歩兵部隊が「特攻」です。

蛸壺に潜んだ陸軍部隊や海軍の陸戦隊が地雷や爆雷を背負って、

次々に敵戦車の下に飛び込んで自爆する「一人一台」を合言葉にした「人間地雷」です。

またの名を「もぐら特攻」・・、海軍のもぐら特攻には「土竜」という名称もあったそうです。

う~ん。ソ連の「地雷犬」は知っていましたが、「地雷人間」とは恐ろしい・・。

ショッカーのもぐらベースの怪人のようです。。「爆裂!もぐら男」。

米軍上陸の可能性がある全国各地で行われていたという訓練の様子も書かれていました。

しかし最終的には本土決戦にはならずに日本は降伏し、雑音交じりの「玉音放送」が・・。

16歳の少年兵は思わず口から言葉を漏らします。

「もう死ななくてもいいのかな・・」。

そして復員命令。

「急いで郷里に帰れ。米軍が上陸すると特攻隊員は銃殺か、全員、金玉を抜かれる」。

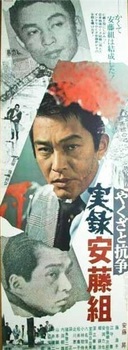

最後にはやくざ映画でお馴染み、元安藤組組長だった安藤昇が登場し、

19歳の伏龍隊員として、死ぬことが当たり前と覚悟したと話します。

中盤では特攻全般の話にもなった本書ですが、その道に詳しい方なら

邪魔くさいと思われるかも知れません。

逆に特攻に明るくない読者には親切な作りとなっています。

穿った見方をすれば、伏龍だけでそれほど書けるネタが無かったと言えるかも。。

しかし、なんですね。実戦投入されることはなかったにしても

こうして読んでみて、とても戦果を挙げられたとは思えません。

その竹槍戦術をバカにすることは簡単ですが、

それを本気で実行しようとした軍令部と、

訓練で事故死した少年兵数十人を笑うことは出来ません。

個人的には「震洋」、「蛟龍」、「海龍」といった特攻兵器を知ることが出来たのは

良かったですね。

また、「人間地雷」はインパクト大でしたから、何か探してみようと思ってます。

瀬口 晴義 著の「人間機雷「伏龍」特攻隊」を読破しました。

「桜花―極限の特攻機」の時にも書いた4月の「遊就館」見学の話。

「桜花」自体を知らなかったのもそうですが、特攻ってゼロ戦と回天だけだと思っていました。

その遊就館でも目撃した緑色の「伏龍」についても実は気になっていて、

今回、2005年に出た 229ページの本書を読んでみました。

著者は中日新聞(東京新聞)の記者で、隊員名簿もなく、存在自体がほとんど知られていない

伏龍部隊の元隊員を探り当て、直接取材を申し込み、新聞に連載を書き、

最終的に本書になったということです。

この伏龍の各部隊が正式に編成されたのは1945年(昭和20年)8月5日。

まさに終戦直前ですね。

しかし、訓練は3月ごろから始まっていたようで、横須賀の久里浜・野比を中心に、

呉や佐世保といった場所で、終戦時には3000名の若者が潜水訓練を受けていたそうです。

指令や大隊長を除けば海軍兵学校卒の士官は少なく、予備学生出身者が大半で、

実際に人間機雷と化す兵の主力は海軍飛行予科練習生(予科練)の

10代の少年飛行兵と10代の志願兵です。

大空を飛翔することを夢見ていた少年たちが搭乗できる飛行機は、

すでに日本にはないのでした。

この特攻隊の戦術は、懸念される米軍の日本本土上陸作戦を水際で「死守」するために

上陸前の激しい艦砲射撃を奥行200mにもなる「洞窟陣地」で凌ぎ、

上陸用舟艇が押し寄せる前に潜水服を着た兵隊たちが海の中に進んで

3m足らずの竹竿の先に付けた重さ15㎏の撃雷で、やって来た舟艇の底を突き上げ、

自爆する・・というものです。

本書ではそんな自爆攻撃の訓練を受けた元隊員の証言をいろいろと紹介。

重さ80㎏にもなる潜水服を着ての訓練は、まず呼吸法などの基礎訓練が必要ですが、

そんなことさえまともに教えてもらえず、重い潜水具を付けて、

浜辺から歩いて海に入れという無謀な命令が・・。

17、18歳の2人の少年兵は「怖い」、「嫌だ」と泣き叫び、テントの細い柱にしがみつきますが、

「命令だ」、「すぐに潜らせろ」と怒声。

しかし2人は抱き合うようにして、石のように動かず・・。

「特攻」に志願したこのような少年兵も、「伏龍」のような特攻はもちろん知らされておらず、

航空機特攻で華々しく散ることを望んでいます。

何で空から海の中へ・・というわけで、まだ爆装モーターボートである「震洋」を

希望する者も多く、騙されたと憤慨する者も。。

「「震洋」は音ばかりデカくてスピードも遅い。ロクなもんじゃないことは分かっていたけど、

どうせ死ぬならまだそっちの方がいいと思った」。

まぁ、気持ちはわかりますね。最後の最後になって原始的な「竹槍作戦」。

しかも水中での竹竿特攻は地味すぎますからね。。

実験では最長5時間も潜り続けたこの潜水具は、海上からの送気装置を必要とせず、

無気泡で敵にバレないのがウリ。

「あまちゃん」の南部ダイバーとは根本的に違います。

そのため背中に酸素ボンベ2本の他に、苛性ソーダの入った空気清浄缶を背負い、

鼻で吸って口から排出された炭酸ガス混じりの呼気を清浄するする仕組みです。

しかし、鼻から口という呼吸法を間違えて、炭酸ガス中毒になったり、

清浄缶に水が入って逆流してきた沸騰した苛性ソーダが肺や胃に入ったら

まず助からないという非常に危険な潜水具であり、訓練中の事故も度々発生します。

また50m間隔で隊員を配して敵舟艇を討ち漏らさないようにという発想も、

1人が自爆したら周りの隊員も水圧でやられる・・といった意見も相次ぎ、

2人乗りの特殊潜航艇「海龍」と連携したり・・と議論も交わされます。

この伏龍部隊というのは潜水兵と呼ばれ、各国でも「フロッグマン」として存在。

もちろん特攻のフロッグマンは日本ならではであるわけですが、

以前に紹介したイタリアのフロッグマンの活躍も本書では紹介しています。

そして話は伏龍構想の立案者や、「桜花」を含めた特攻作戦全般の推移、

本土決戦に備え、飛行訓練まで辿り着けなかった「パイロットの卵」たちが

人間機雷要員に回されていった経緯へと移ります。

軍令部第2部長の職にあり、一億玉砕を唱えていた黒島亀人の責任にも言及しますが、

神風特攻での戦死者2524名のうち、佐官以上は神雷部隊の野口五郎少佐ただ一人・・

といった件や、「お前たちだけを殺すことはしない。必ず俺たちも後に続く」と送り出した

指揮官のうち、敗戦時に自らの命を絶った将官・佐官は「特攻の父」と

祭り上げられた大西中将だけ・・という件は興味深かったですね。

訓練中の伏龍部隊には鈴木貫太郎首相も見学にやってきます。

「鈴木首相はすぐに帰ってしまいましたよ。あの訓練を見れば本土決戦はダメだと

思ったんじゃないですか。がっかりしただろうと思いますよ」。

海軍軍令部第1部企画班が6月12日付で示した「決戦作戦に於ける海軍作戦計画大綱(案)」も

簡単に噛み砕いて解説します。

「初動約10日間で約半数を海上で撃沈破し、残敵は地上で掃滅する。

すべての戦闘は特攻を基調として遂行する」。

まずは本土決戦用に温存されていた虎の子の「特攻機」が出撃。

続いて爆装モーターボートである「震洋」、人間魚雷「回天」、特殊潜航艇「蛟龍」、

小型潜水艦「海龍」からなる特攻戦隊が岩陰などに構築された基地から殺到。

「伏龍」は海の中での最後の砦・・。

陸上では上陸してきた敵戦車に対して、歩兵部隊が「特攻」です。

蛸壺に潜んだ陸軍部隊や海軍の陸戦隊が地雷や爆雷を背負って、

次々に敵戦車の下に飛び込んで自爆する「一人一台」を合言葉にした「人間地雷」です。

またの名を「もぐら特攻」・・、海軍のもぐら特攻には「土竜」という名称もあったそうです。

う~ん。ソ連の「地雷犬」は知っていましたが、「地雷人間」とは恐ろしい・・。

ショッカーのもぐらベースの怪人のようです。。「爆裂!もぐら男」。

米軍上陸の可能性がある全国各地で行われていたという訓練の様子も書かれていました。

しかし最終的には本土決戦にはならずに日本は降伏し、雑音交じりの「玉音放送」が・・。

16歳の少年兵は思わず口から言葉を漏らします。

「もう死ななくてもいいのかな・・」。

そして復員命令。

「急いで郷里に帰れ。米軍が上陸すると特攻隊員は銃殺か、全員、金玉を抜かれる」。

最後にはやくざ映画でお馴染み、元安藤組組長だった安藤昇が登場し、

19歳の伏龍隊員として、死ぬことが当たり前と覚悟したと話します。

中盤では特攻全般の話にもなった本書ですが、その道に詳しい方なら

邪魔くさいと思われるかも知れません。

逆に特攻に明るくない読者には親切な作りとなっています。

穿った見方をすれば、伏龍だけでそれほど書けるネタが無かったと言えるかも。。

しかし、なんですね。実戦投入されることはなかったにしても

こうして読んでみて、とても戦果を挙げられたとは思えません。

その竹槍戦術をバカにすることは簡単ですが、

それを本気で実行しようとした軍令部と、

訓練で事故死した少年兵数十人を笑うことは出来ません。

個人的には「震洋」、「蛟龍」、「海龍」といった特攻兵器を知ることが出来たのは

良かったですね。

また、「人間地雷」はインパクト大でしたから、何か探してみようと思ってます。

ヴィト様こんばんは。

本土決戦になるのを想定してこれ、というのに本当に当時の限界を感じざるを得ない悲惨さですね。。。。

伏龍の訓練を受けて、実践に至らずに終戦を迎えた方の若い子たちへの語り部として活動されてる動画を見た事があったので、探してみましたが見つかりませんでした。が、ヤフーブロガーの元特攻隊員の永末さんの動画を代わりに発見です~。

https://www.youtube.com/watch?v=fDjHThV56v0

編集にわずかな悪意も感じますが。。。

特攻関連の本で、「不時着 特攻 「死」からの生還者たち」という本があって、ちょっと変わった切り口で特攻を捉えた本としてワタクシは興味深く読みましたが。。。

by IZM (2013-07-10 04:56)

ど~も。IZMさん。

いやいや、リンクの動画を拝見しましたが、「特攻」ってのは理解するのが難しいですね。

「肉弾と化そう」という当時の若者たちの気持ち・・というか、教育と追い込まれた状況が、同じ日本人なのにまだ実感できません。

ナチスの最終戦の兵士たちの心境の方が、まだ人間的なように思います。

その意味では、「不時着 特攻 「死」からの生還者たち」は興味があります。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-10 12:29)

ヴィトゲンシュタイン様、こんばんは。

>>その竹槍戦術をバカにすることは簡単ですが、

>>それを本気で実行しようとした軍令部と、

>>訓練で事故死した少年兵数十人を笑うことは出来ません。

仰る通りだと思います。

何故そこまで当時の日本が追い詰められてしまったのか、それを理解しないことには「特攻」の恐ろしさは真に理解することはできないでしょう。

その点で、彼らと共に過ごした後に生き延びた人々の証言がどれほど大事なものかがよくわかります。

先日話題に上っていた白虎隊ですが、自害に失敗し生き延びた飯沼貞吉は終生肩身の狭い思いをしたと幼い頃に聞かされました。

しかし、彼が生き延びたからこそ白虎隊の死に様は現代まで語り継がれるものとなりました。

手紙だけではわからない真実を語り継いで下さる人々に対し、感謝の念を忘れてはいけませんね。

by でんこう (2013-07-11 02:12)

いつも楽しみに読ませていただいております。

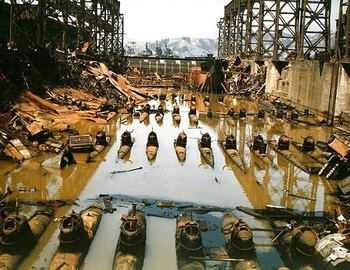

コレは遊就館の中でもインパクトがすごかったです。

戦果が目的なのか行為が目的なのかもはや分からなくなります。

みんなやってるんだからやりましょう的な追従が最悪の形で出てる気がします。

孤島の守備戦、玉砕戦でも「本日の特攻は各部隊何名」みたいなノルマがあったようです。

予定消化のための死というのはやりきれませんね。

特攻指揮官で言うと、宇垣がそうなのかなとも思いました。

by ジャルトミクソン (2013-07-11 10:26)

ど~も。でんこうさん。

>何故そこまで当時の日本が追い詰められてしまったのか、それを理解しないことには「特攻」の恐ろしさは真に理解することはできないでしょう。

そうなんですよね。「特攻」の本を読みました・・ってレビューは書けますが、たかだか2冊読んだくらいで、「特攻」の本質を語ろうってのは我ながらちゃんちゃらおかしいと思っています。

ナチスや当時のドイツを理解するために数百冊読んでるくらいですから、もっと総括的な本、或いは特攻隊員個人の体験本など、様々な角度から読んでみたいですね。

いや~、やっぱり大変なことになってきました。。白虎隊の本も読んでみたいですし・・。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-11 18:49)

ジャルトミクソンさん。いつもコメントありがとうございます。

確かにインパクトありましたよねぇ。ボクの遊就館での2大インパクトが「桜花」と、今回の「伏龍」でしたので・・。

宇垣纏中将は本書にも登場したと思いますが、確か「桜花」にも出てきましたかね。「特攻」には付き物の人のようで気になっています。

>戦果が目的なのか行為が目的なのかもはや分からなくなります。

まさにボクがわからなくなっているのがコレです。

「一億特攻」、「一億総玉砕」といったスローガンは単に国民の士気を高めるためと思っていましたが、なんやらそうでもない・・気が。。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-11 19:00)