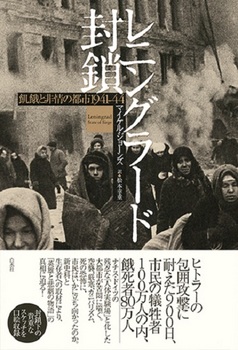

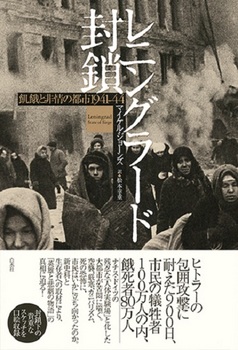

レニングラード封鎖: 飢餓と非情の都市1941-44 [ロシア]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

マイケル・ジョーンズ著の「レニングラード封鎖」を読破しました。

2月に白水社から出たばかりの440ページの本書。

過去には「攻防900日-包囲されたレニングラード-」に

「ドキュメント 封鎖・飢餓・人間 -1941→1944年のレニングラード-」と読んでいますが、

スターリングラード、レニングラードと聞くと、黙っていられない性格です。。

原著も2008年と、最新のレニングラードもの・・楽しみですね。

「序論」では、解放されたレニングラードについてのソ連政府の態度に言及します。

1946年に開館した「レニングラード防衛博物館」は、その生々しい展示内容が

あまりにも悲惨すぎると見なされ、収蔵物はちりぢりになった挙句、館長は投獄・・。

現在の「封鎖博物館」は、1989年になってようやく開設されたものだそうです。

そして封鎖解除の25周年にあたる1969年に出版された「攻防900日」は

プラウダが「英雄的行為を冒涜し、共産党の役割を矮小化している」と全面攻撃。

しかし2002年に公開された秘密警察の記録は、ソールスベリーが描いたものよりも

はるかに恐ろしく、例えばカニバリズムのかどで処刑されたのが少なくとも300人・・。

第1章は1941年6月22日から始まったドイツ軍の進撃の様子がかなり詳細に・・。

特に60歳の第18軍司令官、フォン・キュヒラーが献身的なナチ党員で、

ヒトラーはポーランド戦、西方戦に重要な役割を彼に与え、

今回のバルバロッサ作戦ではレニングラード攻撃の先頭に当てたと紹介します。

同じく、熱狂的なナチ党員のブッシュ率いる第16軍も

フォン・レープの北方軍集団に組み込み、

ボルシェヴィキ革命の地であるレニングラードの陥落の決定的重要性を強調します。

ヘプナーの第4装甲集団もこの軍集団には重要です。

バルト三国を蹂躙し、レニングラードを目指す2個軍団は、

ラインハルトの第41軍団と、マンシュタインの第56軍団。

さらに武装SS トーテンコップ に、シュターレッカーのアインザッツグルッペAまでが

ユダヤ人とコミッサールを銃殺しながら追随。

こうして9月18日にレニングラードはドイツ軍によって包囲され、

いまだ分散貯蔵されていなかったバダーエフの食糧倉庫が爆撃されて、

ヒトラーの狙う、住民餓死作戦が始まるのでした。

この70ページの第1章は、独ソ戦記といった展開で、良い意味で予想を裏切られましたが、

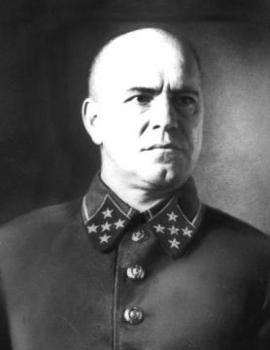

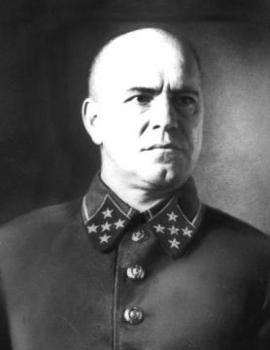

続く第2章は「赤軍随一の能無し」として、主役になるのはヴォロシーロフ元帥です。

革命の英雄としてスターリンの側近となり、国防人民委員(国防大臣)だった彼ですが、

1939年のフィンランドとの戦争で醜態を晒して罷免されていたものの、

この祖国の危機にレニングラード方面の総司令官に抜擢されてしまいます。

1936年の赤軍大粛清にもページを割き、トハチェフスキーの処刑の原因は

彼が愚かなヴォロシーロフをバカにし続けたことによるもの・・といった解釈ですね。

そんなヴォロシーロフとコンビを組んで防衛戦に当たるのは

レニングラードの党第1書記、ジダーノフです。

しかしこの窮地にあって政治的生残りしか考えない彼らは

スターリンへの印象を良くすることが第一であり、弾薬や食料不足が問題となっている中、

支離滅裂な命令を繰り返し、迫りくるマンシュタインの装甲部隊に対して、

8月20日、女性や10代の若者を含む、義勇兵大隊の創設を決めて次のように宣言します。

「義勇軍は猟銃、手製爆発物、各博物館所蔵のサーベルと短剣で武装される」。

9月11日には突然、前線に姿を現し、ピストルを振りかざして、兵士たちを戦闘に狩り立て

共にドイツ軍陣地に向かって前進するヴォロシーロフ。

しかし悲しいかな、途中で息が切れて取り残されると、

砲撃の音と共に兵士たちは逃げ戻ってくるのでした。

そんな勇ましい元帥に堪忍袋の緒が切れたスターリンは、ジューコフを送り込むのです。

レニングラード市民の様子はというと、

7月から女性も塹壕掘りに駆り出され、夏物のワンピースにサンダルという姿で

1日12時間、休みなしで18日間つるはしを振るい続けます。

また、当局は個人所有のラジオを没収。

これは外部のニュースを遮断するためのもので、代わりにスピーカーが据えつけられ

党による公式のニュースとプロパガンダのみを聞くシステムです。

8月に数千人の児童疎開が始まりますが、その方向には意気上がるマンシュタインが接近中・・。

結局、250万人が閉じ込められ、その中の50万人は子供たちです。

ヴォロシーロフより15歳も年下のジューコフは早速、前任者の決定を取り消して、

防衛体制を猛烈に推し進めますが、ドイツ軍が長期包囲のために腰を落ち着けている・・

という山のような情報を信じず、ちっぽけな橋頭堡からの攻撃命令を繰り返します。

旅団単位で全滅が続き、現大統領プーチンのお父さんも、なんとか九死に一生を得ます。

そして10月、スターリンから状況について尋ねられたジューコフは、

ドイツ軍が2週間も前に独自の判断で攻勢を中止していたにも関わらず、

「我々は任務を遂行し、ナチス軍の攻勢を停止させた」と語り、

今度は危機の迫ったモスクワの防衛に向かうのでした。

包囲網の前線におけるドイツ軍兵士たちの話も紹介されます。

彼らもこの兵糧攻めの方針を理解していますが、

実際に懸念された問題は、敵側が婦女子を我が方に送る決定をしたとき、

「そのような絶望した大量の非武装民間人を撃ち殺すのは想像すらできない」。

もちろん無神経な兵士たちもいて、夜間に敵軍陣地に潜入し、

掩蔽壕にカバンを放り込みながら「ほら、お前たちのパンだ!」

しかしその中には1㌔のダイナマイト。

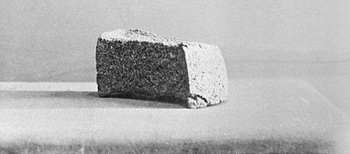

200ページから、いよいよ包囲下のレニングラードの恐怖が始まります。

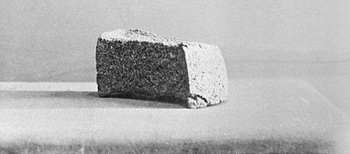

10月には事務員と扶養家族へのパンの配給量は、一日200gに引き下げられ、

それは125gにまで減っていくわけですが、

あらゆる種類の屑とわずかな小麦粉が含まれたパンは「ベタベタして湿気を帯びていた」。

10歳の少年ワシリーは日記に書きます。

「猫のフライを食べた。とてもおいしかった」。

やがて犬や猫も姿を消し、大量飢餓が市内で始まると人々は他人には無関心に・・。

「倒れた人の懇願の声が聞こえる。人々はまたいで通り過ぎ振り向こうとしない。

まだ死んでいないこの人から衣服を剥ぎ取り始め、パン配給権を盗む者も出てくる」。

気温は氷点下20℃にも下がり、毎日、決まった時間にドイツ軍の砲撃。

窓ガラスも吹き飛び、寒さとの戦いも余儀なくされます。

その一方、飢えで衰弱した息子を3時間かけて病院に連れて行ったエレーナは

院長の健康そうな息子が、ハムとチーズのサンドウィッチをムシャムシャ食べているという

悪夢のような光景を目にするのでした。

権力者・・、特に共産党役員の家族のためには特別に飛行機で搬入され、

米や小麦粉は10㌧単位で、バター5㌧、200本の燻製ハム、キャビアでさえ2㌧です。

ジダーノフの本部では、内密の食事施設があり、充分なパンにメンチカツ、

一口パイなどを提供しているのでした。

もちろん肥えたジダーノフは市民からは「豚」と呼ばれています。

まぁ、本書も先月の「戦争と飢餓」と同様、読んでいてお腹が減ってきます。

特に「メンチカツ」の話が多いので、ついつい大量に作ってしまいました。

飢餓はもう拷問のよう・・。タマーラは回想します。

「私たちは本を食べ始めた。母がページを水に浸し、私たちはその液体を飲んだ。

父はベルトを切り、その小片を毎日くれた。味は酷かったが、

それを噛むことによって飢えを忘れることができた」。

1942年1月には人肉食の事件が77件報告され、すでに22人が銃殺刑に。。

人々はそのことを公然と口にします。

「○○通りのある女が、自分の死んだ息子の一部を切り取ってメンチカツを作ったそうよ」。

この1月から2月はレニングラード包囲のなかでも最悪の時期です。

民警署では12人の人肉食容疑の女性が拘留。

「夫が失神した時、夫の足の一部を切り取り、自分と子供たちのためにスープを作った」。

子沢山なはずの母親の家にはなぜか2人しか子供がいません。

「ストーブの上の鍋のなかのスープをお玉ですくってみると、人間の手が出てきた」。

こんなホラー映画のような話は頻繁に出てくるようになりますが、

20人からなる組織された「人食い団」も登場。

こういった連中は飢えて痩せ衰えた人間ではなく、健康な人間がターゲット。

レニングラードに入って来る軍事郵便輸送員が待ち伏せされて、殺されているのです。

もうイメージ的にはゴヤの「我が子を食らうサトゥルヌス」ですね。。

娘が行方不明になったと民警署へ届け出た母親。

係員は保管室の箱から娘さんの衣類を探すように指示します。

「もし見つけたら、連中がどこで娘さんを殺し、そして食べたかをお話しできます」。

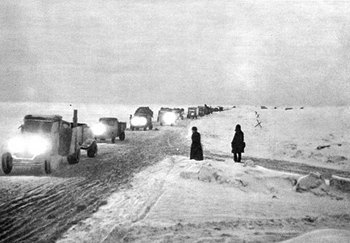

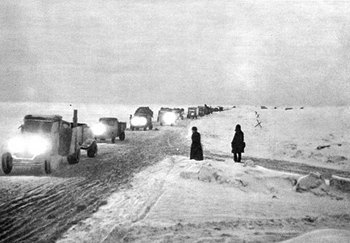

ラドガ湖が凍りつくと「生の道」として、トラックが行き来できるようになります。

しかし誰でもここを通って疎開できるわけではありません。

腐敗が蔓延り、食糧か品物による「袖の下」を渡さなければ・・。

「ドキュメント 封鎖・飢餓・人間」の時に、2009年の英/ロ合作映画、

「レニングラード 900日の大包囲戦」について触れましたが、

その後、しっかりDVDを購入して観賞しています。

本書などの想像を絶するほどの悲惨さはないものの、

包囲下のレニングラードをカラーでイメージできますから、

今回は、より市民たちの状況を理解しやすかった気がしますね。

3月、最悪の冬が終わろうとしていますが、新たな脅威・・、赤痢です。

1月末に市内の下水道システムが故障したあと、

排泄物は通りや中庭に捨てられ、川の水も汚染するようになっていたのです。

飢餓に苦しむ市民たちに、もはや赤痢の猛攻に耐える力はありません。

女性や子供たちは建物から死体を運びだし、通りに転がっている死体の始末を始めますが、

切断された脚は肉が切り取られ、体の断片がゴミ箱から、地下室からは

胸部を切り取られた女性の死体、自分の臀部を切り取って食べている者・・。

それでも広場ではジャガイモやキャベツの植え付けが行われ、

5月になると菜園が至る所に出現してきます。

そんな希望の芽生えたバルト艦隊の港でもあるレニングラードですが、、

黒海艦隊の本拠地であり、特別な絆を感じているセヴァストポリ港が心配です。

そしてそこを封鎖し、今や勝利を目前にしているのは、あの恐ろしいマンシュタイン・・。

更迭されたホージン中将に代わって、レオニード・ゴヴォロフ中将がレニングラード方面軍の

新司令官となり、封鎖に穴を開けるために「イスクラ作戦」に取り掛かります。

そこへやり残した仕事に決着をつけるべく、クリミア戦線から再びマンシュタインが戻ってきます。

独ソ双方の第2ラウンドが詳しく書かれますが、マンシュタインは結局、

スターリングラードの救援へと向かい、翌年、クルスクの戦い以降、

盛り返す赤軍と敗走するドイツ軍の構図まで・・、

1944年1月15日、ゴヴォロフは戦争中最大の集中砲火となる50万発以上の

砲弾とロケット弾をドイツ軍陣地にぶち込み、遂にレニングラードは勝利するのでした。

包囲下の市民の様子だけでなく、独ソ戦記とも言えるほど

双方の軍事的な部分までなかなか良く書かれていました。

レニングラードが主役とはいえ、ソ連軍が善、ドイツ軍が悪というわけではなく、

公正に書かれている印象を持ちましたし、

特にマンシュタインってこんなレニングラードに絡んでたんだっけ・・と、

いろいろと読み返したくなる本が出てきましたね。

著者は英国の歴史家で、戦闘の心理状態と絶望的状況下での士気の

死活的役割の研究が専門だそうで、本書の1年前には

「スターリングラード -赤軍はいかにして勝利したか-」を書き、

2009年にはモスクワ攻防戦を描いた「退却 -ヒトラー最初の敗北-」を、

2011年には「総力戦 -スターリングラードからベルリンへ-」と連発しています。

本書のスタイルを考えると、これらも単なる戦記ではなく、

独ソ両軍の兵士たちの心理状況に重きを置いた内容に思いますし、

この機会に白水社からは著者の作品を、ぜひ立て続けに出版して欲しいですね。

マイケル・ジョーンズ著の「レニングラード封鎖」を読破しました。

2月に白水社から出たばかりの440ページの本書。

過去には「攻防900日-包囲されたレニングラード-」に

「ドキュメント 封鎖・飢餓・人間 -1941→1944年のレニングラード-」と読んでいますが、

スターリングラード、レニングラードと聞くと、黙っていられない性格です。。

原著も2008年と、最新のレニングラードもの・・楽しみですね。

「序論」では、解放されたレニングラードについてのソ連政府の態度に言及します。

1946年に開館した「レニングラード防衛博物館」は、その生々しい展示内容が

あまりにも悲惨すぎると見なされ、収蔵物はちりぢりになった挙句、館長は投獄・・。

現在の「封鎖博物館」は、1989年になってようやく開設されたものだそうです。

そして封鎖解除の25周年にあたる1969年に出版された「攻防900日」は

プラウダが「英雄的行為を冒涜し、共産党の役割を矮小化している」と全面攻撃。

しかし2002年に公開された秘密警察の記録は、ソールスベリーが描いたものよりも

はるかに恐ろしく、例えばカニバリズムのかどで処刑されたのが少なくとも300人・・。

第1章は1941年6月22日から始まったドイツ軍の進撃の様子がかなり詳細に・・。

特に60歳の第18軍司令官、フォン・キュヒラーが献身的なナチ党員で、

ヒトラーはポーランド戦、西方戦に重要な役割を彼に与え、

今回のバルバロッサ作戦ではレニングラード攻撃の先頭に当てたと紹介します。

同じく、熱狂的なナチ党員のブッシュ率いる第16軍も

フォン・レープの北方軍集団に組み込み、

ボルシェヴィキ革命の地であるレニングラードの陥落の決定的重要性を強調します。

ヘプナーの第4装甲集団もこの軍集団には重要です。

バルト三国を蹂躙し、レニングラードを目指す2個軍団は、

ラインハルトの第41軍団と、マンシュタインの第56軍団。

さらに武装SS トーテンコップ に、シュターレッカーのアインザッツグルッペAまでが

ユダヤ人とコミッサールを銃殺しながら追随。

こうして9月18日にレニングラードはドイツ軍によって包囲され、

いまだ分散貯蔵されていなかったバダーエフの食糧倉庫が爆撃されて、

ヒトラーの狙う、住民餓死作戦が始まるのでした。

この70ページの第1章は、独ソ戦記といった展開で、良い意味で予想を裏切られましたが、

続く第2章は「赤軍随一の能無し」として、主役になるのはヴォロシーロフ元帥です。

革命の英雄としてスターリンの側近となり、国防人民委員(国防大臣)だった彼ですが、

1939年のフィンランドとの戦争で醜態を晒して罷免されていたものの、

この祖国の危機にレニングラード方面の総司令官に抜擢されてしまいます。

1936年の赤軍大粛清にもページを割き、トハチェフスキーの処刑の原因は

彼が愚かなヴォロシーロフをバカにし続けたことによるもの・・といった解釈ですね。

そんなヴォロシーロフとコンビを組んで防衛戦に当たるのは

レニングラードの党第1書記、ジダーノフです。

しかしこの窮地にあって政治的生残りしか考えない彼らは

スターリンへの印象を良くすることが第一であり、弾薬や食料不足が問題となっている中、

支離滅裂な命令を繰り返し、迫りくるマンシュタインの装甲部隊に対して、

8月20日、女性や10代の若者を含む、義勇兵大隊の創設を決めて次のように宣言します。

「義勇軍は猟銃、手製爆発物、各博物館所蔵のサーベルと短剣で武装される」。

9月11日には突然、前線に姿を現し、ピストルを振りかざして、兵士たちを戦闘に狩り立て

共にドイツ軍陣地に向かって前進するヴォロシーロフ。

しかし悲しいかな、途中で息が切れて取り残されると、

砲撃の音と共に兵士たちは逃げ戻ってくるのでした。

そんな勇ましい元帥に堪忍袋の緒が切れたスターリンは、ジューコフを送り込むのです。

レニングラード市民の様子はというと、

7月から女性も塹壕掘りに駆り出され、夏物のワンピースにサンダルという姿で

1日12時間、休みなしで18日間つるはしを振るい続けます。

また、当局は個人所有のラジオを没収。

これは外部のニュースを遮断するためのもので、代わりにスピーカーが据えつけられ

党による公式のニュースとプロパガンダのみを聞くシステムです。

8月に数千人の児童疎開が始まりますが、その方向には意気上がるマンシュタインが接近中・・。

結局、250万人が閉じ込められ、その中の50万人は子供たちです。

ヴォロシーロフより15歳も年下のジューコフは早速、前任者の決定を取り消して、

防衛体制を猛烈に推し進めますが、ドイツ軍が長期包囲のために腰を落ち着けている・・

という山のような情報を信じず、ちっぽけな橋頭堡からの攻撃命令を繰り返します。

旅団単位で全滅が続き、現大統領プーチンのお父さんも、なんとか九死に一生を得ます。

そして10月、スターリンから状況について尋ねられたジューコフは、

ドイツ軍が2週間も前に独自の判断で攻勢を中止していたにも関わらず、

「我々は任務を遂行し、ナチス軍の攻勢を停止させた」と語り、

今度は危機の迫ったモスクワの防衛に向かうのでした。

包囲網の前線におけるドイツ軍兵士たちの話も紹介されます。

彼らもこの兵糧攻めの方針を理解していますが、

実際に懸念された問題は、敵側が婦女子を我が方に送る決定をしたとき、

「そのような絶望した大量の非武装民間人を撃ち殺すのは想像すらできない」。

もちろん無神経な兵士たちもいて、夜間に敵軍陣地に潜入し、

掩蔽壕にカバンを放り込みながら「ほら、お前たちのパンだ!」

しかしその中には1㌔のダイナマイト。

200ページから、いよいよ包囲下のレニングラードの恐怖が始まります。

10月には事務員と扶養家族へのパンの配給量は、一日200gに引き下げられ、

それは125gにまで減っていくわけですが、

あらゆる種類の屑とわずかな小麦粉が含まれたパンは「ベタベタして湿気を帯びていた」。

10歳の少年ワシリーは日記に書きます。

「猫のフライを食べた。とてもおいしかった」。

やがて犬や猫も姿を消し、大量飢餓が市内で始まると人々は他人には無関心に・・。

「倒れた人の懇願の声が聞こえる。人々はまたいで通り過ぎ振り向こうとしない。

まだ死んでいないこの人から衣服を剥ぎ取り始め、パン配給権を盗む者も出てくる」。

気温は氷点下20℃にも下がり、毎日、決まった時間にドイツ軍の砲撃。

窓ガラスも吹き飛び、寒さとの戦いも余儀なくされます。

その一方、飢えで衰弱した息子を3時間かけて病院に連れて行ったエレーナは

院長の健康そうな息子が、ハムとチーズのサンドウィッチをムシャムシャ食べているという

悪夢のような光景を目にするのでした。

権力者・・、特に共産党役員の家族のためには特別に飛行機で搬入され、

米や小麦粉は10㌧単位で、バター5㌧、200本の燻製ハム、キャビアでさえ2㌧です。

ジダーノフの本部では、内密の食事施設があり、充分なパンにメンチカツ、

一口パイなどを提供しているのでした。

もちろん肥えたジダーノフは市民からは「豚」と呼ばれています。

まぁ、本書も先月の「戦争と飢餓」と同様、読んでいてお腹が減ってきます。

特に「メンチカツ」の話が多いので、ついつい大量に作ってしまいました。

飢餓はもう拷問のよう・・。タマーラは回想します。

「私たちは本を食べ始めた。母がページを水に浸し、私たちはその液体を飲んだ。

父はベルトを切り、その小片を毎日くれた。味は酷かったが、

それを噛むことによって飢えを忘れることができた」。

1942年1月には人肉食の事件が77件報告され、すでに22人が銃殺刑に。。

人々はそのことを公然と口にします。

「○○通りのある女が、自分の死んだ息子の一部を切り取ってメンチカツを作ったそうよ」。

この1月から2月はレニングラード包囲のなかでも最悪の時期です。

民警署では12人の人肉食容疑の女性が拘留。

「夫が失神した時、夫の足の一部を切り取り、自分と子供たちのためにスープを作った」。

子沢山なはずの母親の家にはなぜか2人しか子供がいません。

「ストーブの上の鍋のなかのスープをお玉ですくってみると、人間の手が出てきた」。

こんなホラー映画のような話は頻繁に出てくるようになりますが、

20人からなる組織された「人食い団」も登場。

こういった連中は飢えて痩せ衰えた人間ではなく、健康な人間がターゲット。

レニングラードに入って来る軍事郵便輸送員が待ち伏せされて、殺されているのです。

もうイメージ的にはゴヤの「我が子を食らうサトゥルヌス」ですね。。

娘が行方不明になったと民警署へ届け出た母親。

係員は保管室の箱から娘さんの衣類を探すように指示します。

「もし見つけたら、連中がどこで娘さんを殺し、そして食べたかをお話しできます」。

ラドガ湖が凍りつくと「生の道」として、トラックが行き来できるようになります。

しかし誰でもここを通って疎開できるわけではありません。

腐敗が蔓延り、食糧か品物による「袖の下」を渡さなければ・・。

「ドキュメント 封鎖・飢餓・人間」の時に、2009年の英/ロ合作映画、

「レニングラード 900日の大包囲戦」について触れましたが、

その後、しっかりDVDを購入して観賞しています。

本書などの想像を絶するほどの悲惨さはないものの、

包囲下のレニングラードをカラーでイメージできますから、

今回は、より市民たちの状況を理解しやすかった気がしますね。

3月、最悪の冬が終わろうとしていますが、新たな脅威・・、赤痢です。

1月末に市内の下水道システムが故障したあと、

排泄物は通りや中庭に捨てられ、川の水も汚染するようになっていたのです。

飢餓に苦しむ市民たちに、もはや赤痢の猛攻に耐える力はありません。

女性や子供たちは建物から死体を運びだし、通りに転がっている死体の始末を始めますが、

切断された脚は肉が切り取られ、体の断片がゴミ箱から、地下室からは

胸部を切り取られた女性の死体、自分の臀部を切り取って食べている者・・。

それでも広場ではジャガイモやキャベツの植え付けが行われ、

5月になると菜園が至る所に出現してきます。

そんな希望の芽生えたバルト艦隊の港でもあるレニングラードですが、、

黒海艦隊の本拠地であり、特別な絆を感じているセヴァストポリ港が心配です。

そしてそこを封鎖し、今や勝利を目前にしているのは、あの恐ろしいマンシュタイン・・。

更迭されたホージン中将に代わって、レオニード・ゴヴォロフ中将がレニングラード方面軍の

新司令官となり、封鎖に穴を開けるために「イスクラ作戦」に取り掛かります。

そこへやり残した仕事に決着をつけるべく、クリミア戦線から再びマンシュタインが戻ってきます。

独ソ双方の第2ラウンドが詳しく書かれますが、マンシュタインは結局、

スターリングラードの救援へと向かい、翌年、クルスクの戦い以降、

盛り返す赤軍と敗走するドイツ軍の構図まで・・、

1944年1月15日、ゴヴォロフは戦争中最大の集中砲火となる50万発以上の

砲弾とロケット弾をドイツ軍陣地にぶち込み、遂にレニングラードは勝利するのでした。

包囲下の市民の様子だけでなく、独ソ戦記とも言えるほど

双方の軍事的な部分までなかなか良く書かれていました。

レニングラードが主役とはいえ、ソ連軍が善、ドイツ軍が悪というわけではなく、

公正に書かれている印象を持ちましたし、

特にマンシュタインってこんなレニングラードに絡んでたんだっけ・・と、

いろいろと読み返したくなる本が出てきましたね。

著者は英国の歴史家で、戦闘の心理状態と絶望的状況下での士気の

死活的役割の研究が専門だそうで、本書の1年前には

「スターリングラード -赤軍はいかにして勝利したか-」を書き、

2009年にはモスクワ攻防戦を描いた「退却 -ヒトラー最初の敗北-」を、

2011年には「総力戦 -スターリングラードからベルリンへ-」と連発しています。

本書のスタイルを考えると、これらも単なる戦記ではなく、

独ソ両軍の兵士たちの心理状況に重きを置いた内容に思いますし、

この機会に白水社からは著者の作品を、ぜひ立て続けに出版して欲しいですね。

いつも楽しく読ませていただいております。

包囲戦と飢餓というテーマには禁忌的に引きつけられます。今回のもかなり重いレビューでした。

太平洋だとガダルカナルのような島嶼戦がそんな感じがしますが、民間人がいるのがやりきれないですね。

by ジャルトミクソン (2013-04-26 23:22)

ど~も。

レニングラード包囲というのは、同じ独ソ戦でもキエフ包囲やスターリングラード包囲など、軍が包囲されたのと違って、そこに住む市民が中心ですから、かなり特殊ですよね。

また、飢餓やカニバリズムという問題は以前から興味があり、本書のような例も、ロシア人だから人間を食うのか、天明の大飢饉でも人食いがあったとされていますが、江戸時代だから日本人は野蛮なのか・・?? と考えます。現代人であっても、人は飢えたらどうするんでしょうかねぇ?

by ヴィトゲンシュタイン (2013-04-27 06:16)

太平洋戦線では、パプアニューギニア、フィリピン、硫黄島などでカニバリズムが話題になっていますね。

生きた戦友を捕まえて…というものから、死んだ戦友の体の一部を…というものまで幅のある話のようですが。

by ジャルトミクソン (2013-04-27 09:37)

日本軍の話は、先月の「戦争と飢餓」という本でも、「敵の死体は食べても良いが、同胞の死体は食べてはならない」って命令がありました。。こんな布告が出るっていうのはもう「食べ過ぎ注意!」ってことだと思っています。

自分のおじいちゃんの世代でもあったかと思うと、突然、生々しくてキツイですね。

自分はいくら飢えても死体は食べないだろう・・と今、思っていても、毎日、見飽きるほど死体だらけだったら・・。戦友に「俺が死んだら喰ってくれ・・」なんて言われたり・・。極限の飢えは頭をおかしくしてしまうようですし・・。平和な時代の中では理解することが出来ないのかも知れません。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-04-27 12:13)

先日はご訪問と書き込みありがとうございましたm(_ _)m

私も常々こちらのブログをチェックさせていただいておりましたのでびっくり仰天&感動いたしました。

私もジョージ秋山「アシュラ」的世界と言いましょうか。「悲しみの収穫」や「ゆきゆきて、神軍」などのような飢餓と極限状態に好奇心ひかれておりまして、今回のこのレニングラード封鎖も絶対読もうと思っていた本でした。今回の独破戦線様のレビューも堪能させていただきました。

では、お体にお気をつけて。今後ともお付き合いよろしくお願いいたしますm(_ _)m

by 井無田博道 (2013-04-27 15:42)

井無田博道さん。こんばんわ。

「悲しみの収穫」・・、コレはスターリンのウクライナ大飢饉の本ですね? いや~、前からチェックしている一冊ですが、古書でも高いし、図書館にも無し。。

先日お邪魔してからもいくつかコンテンツを拝見しました。「地獄巡礼」はインパクトありますね。また、「戦争映画用語集」もニヤニヤしながら楽しめます。う~ん。これパクリたい・・。

「ハインツ・グデーリアン」・・・ウサイン・ボルトに匹敵するドイツのスピード・スター。1940年のフランス大会ではゴール後、監督から停止を命じられたにもかかわらず、「海が見たい!」とダンケルクまで爆走した戦車親父。

こんな感じの独破戦線用語集。。ダメか。。ちょっと酔っ払ってて・・。こんな人間ですが、こちらこそ宜しくど~ぞ。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-04-27 20:21)

この本は読みましたが、トゥハチェフスキー元帥を書いた箇所は偽書という事が定評のあるヴォルコフの「証言」が下敷きなのは見え見えでイマイチ信用が置けません。

白水社からジューコフ伝は出ましたが、トゥハチェフスキー伝は誰か書くか訳すかして出さないのでしょうか?そんな本は無いようですが、出たら読んでみたいものです。ロシア史や赤軍の歴史に関心がある人だけではなく、ショスタコーヴィチのファンにも需要があるでしょうに。ジューコフは傑出した軍人ですが、トゥハチェフスキーの遺産があってこそ、あの勝利を手にする事が出来たと思います。貴族出身の近衛将校から若くして赤軍の幹部になったという「神秘性」からか、トゥハチェフスキーは未だに謎めいた人物かのように書かれていますが、彼は本当はどういう人物だったのか、関心があります。勿論、タンボフのアントーノフの蜂起やクロンシュタットでの対応についても忘れてはいけませんが。

元KPD幹部でエーリヒ・ホーネッカーの「私の歩んだ道」で「トロツキスト」呼ばわりしながらも何故か好意的に書かれているエーリヒ・ヴォレンベルク(有名なマルガレーテ・ブーバー-ノイマンの回想録でも彼がドイツ人の亡命者にソ連の友人を紹介した事が書かれているので、相当な世話好きなのでしょう)の「赤軍」にトゥハチェフスキーがフランス近代文学に詳しい事が書かれていますから、相当趣味が広い人物なのでしょう。「赤軍」はトゥハチェフスキー事件のあとに反駁する為に書かれた本(トロツキーの「裏切られた革命」を批判している箇所もあり)ですが、ヴォレンベルクはホーネッカーにブジョンヌイを紹介しても、「赤軍」の記述からしてトゥハチェフスキーをはじめ一緒に処刑された人々とは面識がないようですが。

同じ1937年に初演された曲でも「カルミナ・ブラーナ」と違って、ショスタコーヴィチの第5交響曲は、よく論じられますが、追悼されている人物が明らかにトゥハチェフスキーなのに、証明も否定も出来ないからか、それとも「証言」に触れたくないからか、避けて通って論じられているようです。

by f.m. (2014-02-02 23:42)

ど~も。f.m.さん。

「トハチェフスキー伝」は読んでみたいですね。

粛清された原因もいろんな説がありますし、いまさら「真実」がわかるのか?? ということもありますが、非常に興味があります。

よく「トハチェフスキーが粛清されなければ歴史が変わっただろう」という意見も聞きますが、個人的にはそれはどうか・・と。

赤軍は強くなったでしょうが、政治家ではありませんから、スターリンがTOPにいる以上はあまり変わらなかったような気がしますね。

このBlogは本の感想文なので内容も書いてますから、自分の評価と違う記述も、こんなことが書かれていると平気で書きますが、個人的にはソ連側の証言って「ジューコフ元帥回顧録」を含め、だいたい半分程度しか信用していません。

ナニを信用すべきか?? が難しい所です。

by ヴィトゲンシュタイン (2014-02-03 07:56)

ボリシェヴィキは自分達の存続に関わるとなると、自分達の「原理原則」より「実利」を優先するところがあって、それがレーニンとトロツキーが国内戦当時にロシア軍人達を「軍事専門家」として赤軍に登用(というよりソヴィエト政権下に家族のいる人だけを動員したので、家族を「人質」にするソ連の体質は、ここから始まっていると思っています。)した事やネップを採用した事が上げられます。スターリンは国内戦当時は「軍事専門家」達を胡散臭く見ていたのに、いざドイツの侵略を受けるとトロツキーと同じように粛清した赤軍の幹部を釈放して部隊の指揮を執らせています。極端なところでは「政治犯」達の知識を生かす為に特権的なラーゲリを作ったのがあります。

ソ連時代に公に出版されたものは検閲があるので、「都合の悪い」事は、せいぜい曖昧に表現するところ止まりなのは、当然です。ジューコフの回想録はソ連末期に検閲で削除された箇所を復元した「完全版」が出ていますが、それを訳し直す事はしないですね。

戦後ドイツで、かつてのドイツ軍人たちが書いた回想録で「都合の悪い」事は書いていないはずです。「砂漠のキツネ」では、曖昧に書かれているエル・アラメインから敗走する際にドイツ軍がイタリア軍の車両を奪って自分達だけが退却した事やグデーリアンがポーランド人の荘園を奪って我が物にした事のように「国防軍神話」批判とは、また別の形で「清廉潔白で騎士道精神を体現したドイツ軍」という虚像が暴かれているのに、いつまでもパウル・カレルの古臭いお話しのようなものを元にドイツ軍が書かれているのは問題だと思います。

もっとも、連合国側も私利私欲や名誉の為にマーケットガーデン作戦やハンメルブルク戦のような事をしているわけですが。インパール戦ほど悲惨な作戦ではなかったにしろ、他人の命で個人的な「名誉」と「欲望」を満たす為に無謀な作戦を実践したモントゴメリーとパットンは牟田口中将と代わりがない人物だと思っています。

by f.m. (2014-02-05 12:08)

面白かった

by 高師直 (2019-10-10 15:22)