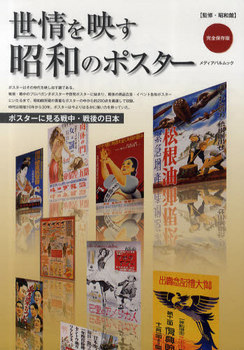

世情を映す昭和のポスター -ポスターに見る戦中・戦後の日本- [切手/ポスター]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

昭和館 監修の「世情を映す昭和のポスター 」を読破しました。

昨年、初めて「昭和館」に行った際に一番惹かれたのが展示されていたポスター類です。

古い割には綺麗で、まさに昭和レトロなデザイン・・。

このBlogでもナチス時代のポスターや、古い映画のポスターを度々紹介しているように、

個人的に大好きなんですね。

本書はその昭和館が秘蔵する1800点のポスターから、昭和10年~30年の200点を厳選し、

テーマ別にカラーで紹介した2011年、96ページの大判の一冊です。

まずはマスメディアがテーマですが、戦前、戦中はラジオ、しかもNHK(日本放送協会)一色です。

そんなポスターで真っ先に気になったのは、昭和25(1950)年頃の「ラジオ日本」のポスター。

「設立準備完了」、「許可を待つばかり」、「待望の民間放送」の文字。

キャプションでは「毎日新聞社によって開局を目指したものの、行政指導によって頓挫した」

と書かれ、詳しく調べてみると、各社と統合されて「ラジオ東京」⇒TBSになっていったようです。

しかし、「聴かされるラジオから聴くラジオへ!」のコピーが良いですね。The 戦後って感じです。

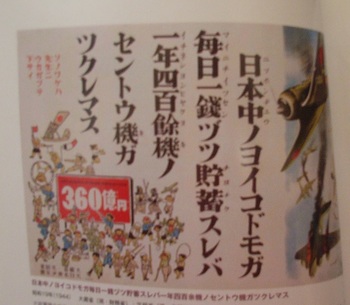

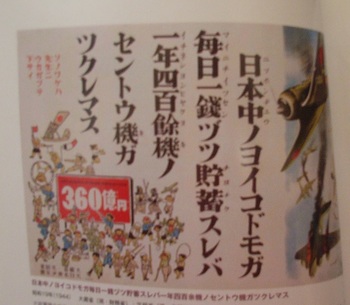

金融では貯蓄が国策として、これまでにも様々な広告を見てきましたが、

「大日本青年団」が団員向けに貯蓄を呼びかけたポスター・・。

「日本中のヨイコドモガ毎日一銭ヅツ貯蓄スレバ、一年四百余機ノセントウ機ガツクレマス」。

昭和19(1944)年のポスターですから、その苦しさは伝わるものの、

「ソノワケハ先生にウカガッテ下サイ」っていうのはズルい気がするなぁ。。

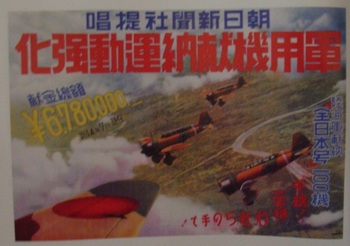

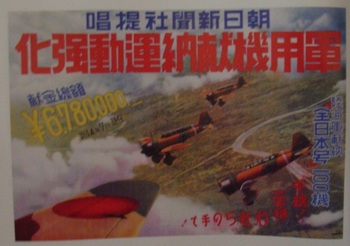

寄付・供出では、朝日新聞社が軍用機献納のための献金を呼びかけます。

「軍用機献納運動強化」として、「全日本号100機、千機!二千機!われらの手で!」

メディアが軍用機を献納するという、現在では考えられないことだったとか・・。

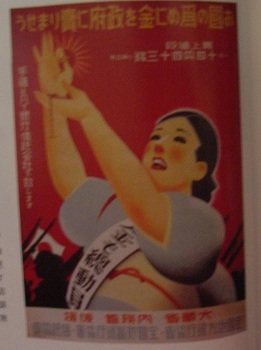

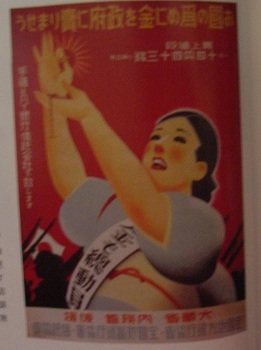

銀にプラチナ、ダイヤモンドが必要だという広告は紹介しましたが、今回は「金製品の売却」です。

「お國の為めに金を政府に賣りませう」金の文字色と、

「金も総動員」が襷がけというデザインが見事です。

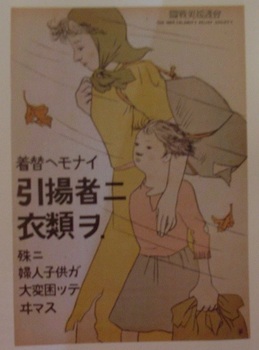

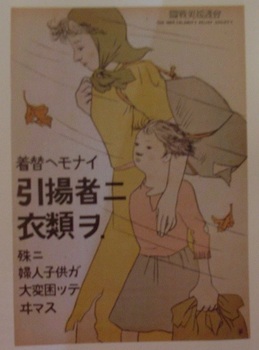

昭和20(1945)年の引揚者への衣類寄付を呼びかけたポスター。

木枯らし舞うなか当てもなくさすらう薄着の母子。。

お母さんのスカートボロボロ、女の子の袖も破れて・・の絵はあまりに切な過ぎるじゃないか。。

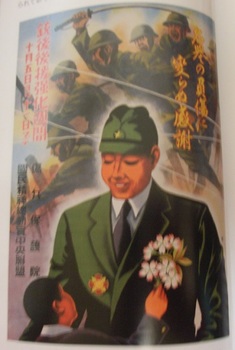

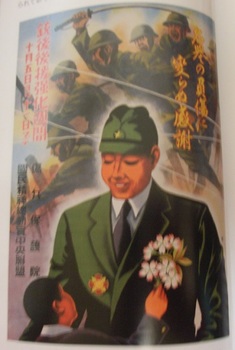

昭和13(1938)年の「銃後後援強化週間」のポスターは、「名誉の負傷に変わらぬ感謝」です。

胸には「軍人傷痍記章」を付けて・・と書かれているとおり、

この軍人さんは描かれていない手の先や下半身に大怪我をしているのかも知れません。

確か「しょうけい館」でも見た「軍人傷痍記章」について調べてみると、

甲種は戦傷、乙種は公傷の2種類があり、色も金と銀に分けられていたそうですが、

このような件について、wikiでは写真もなく、申し訳程度に3行書かれているだけ・・。

なのにドイツの「戦傷章」だと、日本語版でも写真が4枚も載っています。どういうことなのか??

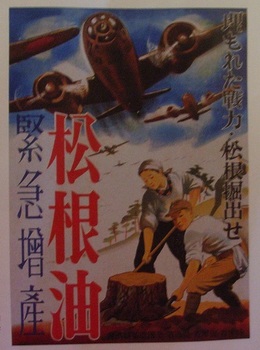

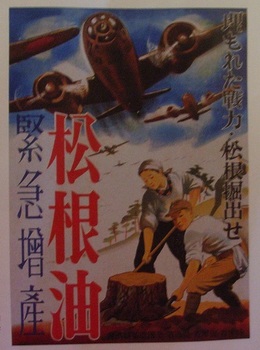

行政では、「松根油 緊急増産」のポスターがかなりインパクトありますね。

これも昭和19(1944)年という苦しい時期で、この松根油から航空機用ガソリンを製造しようと、

全国の山林で大規模かつ計画的な松根の伐採が行われたそうです。

「埋もれた戦力・松根掘出せ」と、母親と少年が奮闘。双発機に乗っているのは父親かな。。

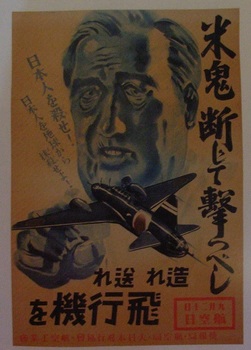

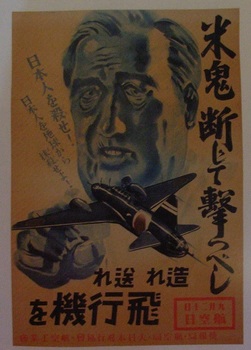

記念日としては、9月20日が「航空日」になっていたそうです。

1944年のその航空日のポスターは、「米鬼 断じて撃つべし」。

「アメリカ人らしき人物が憎らしげに描かれている」とキャプションにはありますが、

ど~見たってルーズヴェルト大統領でしょう。。

昭和館的にハッキリその人と書けないんでしょうか??

そしてその大統領似の憎らしげなアメリカ人は叫んでいます。

「日本人を殺せ! 日本人を地球から抹殺せよ!」。

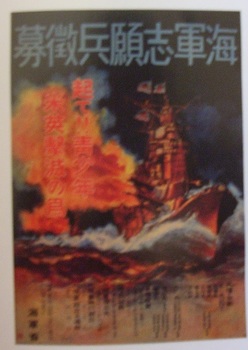

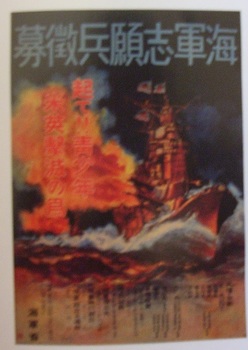

募集からは2枚紹介しましょう。

1枚は昭和18(1943)年の「海軍志願兵徴募」です。

市町村役場などにこのようなポスターが掲示されていたようで、

「起て!! 青少年 米英撃滅の為」。そして艦砲射撃・・。

大統領似の憎きアメリカ人を地球から抹殺したくもなるでしょう。

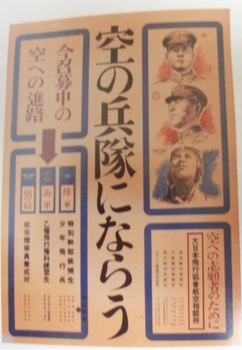

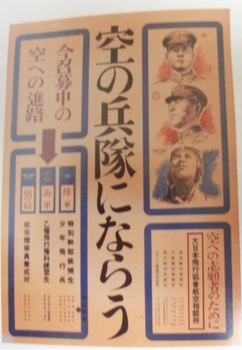

もう1枚は、「陸軍・海軍・航空局の志願者募集」ポスターです。

「空の兵隊にならう」と、スマートな印象です。

陸軍なら、特別幹部候補生と少年飛行兵、

海軍なら、乙種飛行予科練習生、

航空局なら、航空機乗員養成所・・が空への進路となっています。

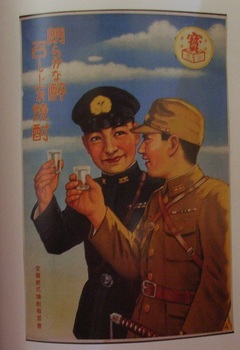

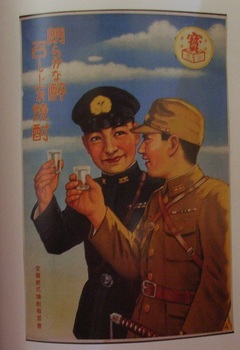

広告・食品飲料ならやっぱりお酒ですね。

陸海軍将校が乾杯を交わしている昭和13(1938)年の寶焼酎のポスター。

コピーは「朗らかな酔 召し上れ焼酎」。

まだまだ陸海軍は前途洋々といったムードが出ています。

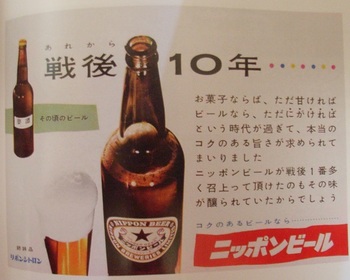

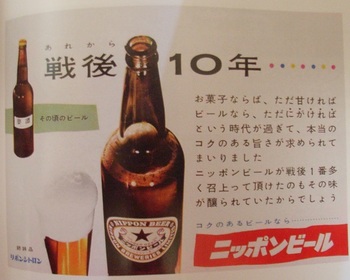

一方、戦後の昭和30(1955)年、ニッポンビールのポスター。

「戦後、10年・・」を、「あれから10年・・」と読ませるのがミソですね。

ニッポンビールは、ラベルの★印でわかるように後のサッポロビールだそうです。

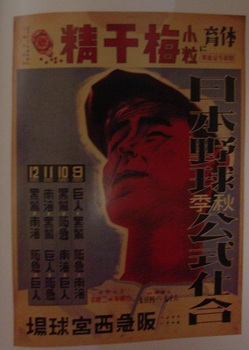

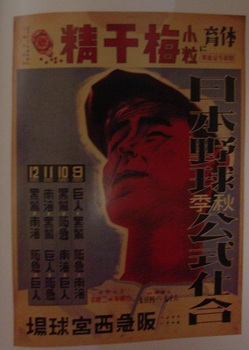

好きなスポーツのポスターが出てきました。

昭和16(1941)年の「日本野球秋季公式仕合」のポスター、沢村栄治に似てますね。

阪急西宮球場でのカードが掲載され、「イーグルス」はすでに「黒鷲」に変更。

若い人には「阪急-南海」って言っても、何のことやらわからないかも・・。

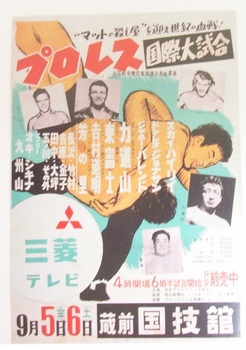

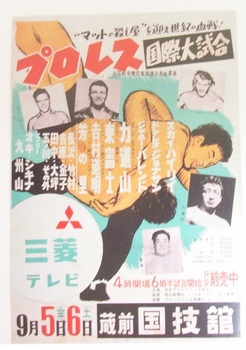

戦後は力道山がスーパースター。

昭和33(1958)年の蔵前国技館に於ける、「プロレス国際大試合」。

「"マットの殺し屋"を迎え世紀の血戦!」と銘打って、憎き米国人レスラーを叩きのめすのです。

小さく書かれていますが、「全国戦争犠牲者後援会基金募集」と

興行収入の一部は、寄付にあてられたようです。

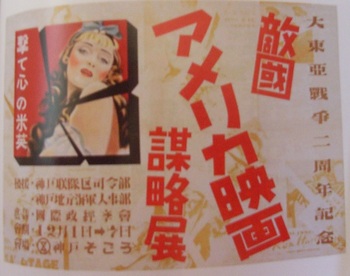

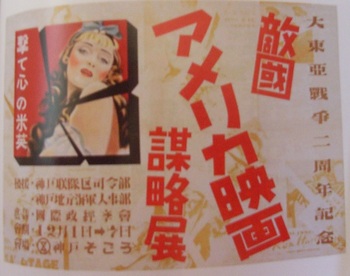

本書で一番気になったポスターはコレです。

昭和18(1943)年の 「敵国アメリカ映画謀略展」。

「大東亜戦争二周年記念」と書かれているように、日米開戦後は敵性映画として

一切の米国映画が上映禁止となりますが、それまで上映されていた映画の35%が米国産。

禁止されても観たことのある日本人は大勢いて、そのような人々に

「米国映画の毒害」について遅ればせながら啓蒙を図った展覧会と思われるそうです。

「撃て 心の米英」と、美しいハリウッド女優に奪われた心を取り戻すことが肝心。。

ほとんどゲッベルスが考えそうな展覧会です。

う~ん。この謀略展・・、詳しいことが不明なだけに、出来ることなら調べ上げて、

売れないノンフィクション作家としてのデビュー作にしたいほど、気になりました。

最後には平成11年に開館した昭和館のポスター・コレクションについての解説が・・。

開館が新しく、収集においても後発組になっているものの、

昭和のポスターならなんでも収集しているわけではなく、

時代の特性を感じさせるようなもの、そして展示に耐えうるコンディションであることが条件で、

痛みの激しいものは修復作業も行っているそうです。

ですから、本書に掲載されたポスターは実に美しく、新品と見紛うほどです。

これまでの白黒の新聞、雑誌広告とは違い、著名な画家によるものもあるなど、

デザイン性、色合い、キャッチコピーを含めて楽しめるのが、このカラーポスターですね。

먔

昭和館 監修の「世情を映す昭和のポスター 」を読破しました。

昨年、初めて「昭和館」に行った際に一番惹かれたのが展示されていたポスター類です。

古い割には綺麗で、まさに昭和レトロなデザイン・・。

このBlogでもナチス時代のポスターや、古い映画のポスターを度々紹介しているように、

個人的に大好きなんですね。

本書はその昭和館が秘蔵する1800点のポスターから、昭和10年~30年の200点を厳選し、

テーマ別にカラーで紹介した2011年、96ページの大判の一冊です。

まずはマスメディアがテーマですが、戦前、戦中はラジオ、しかもNHK(日本放送協会)一色です。

そんなポスターで真っ先に気になったのは、昭和25(1950)年頃の「ラジオ日本」のポスター。

「設立準備完了」、「許可を待つばかり」、「待望の民間放送」の文字。

キャプションでは「毎日新聞社によって開局を目指したものの、行政指導によって頓挫した」

と書かれ、詳しく調べてみると、各社と統合されて「ラジオ東京」⇒TBSになっていったようです。

しかし、「聴かされるラジオから聴くラジオへ!」のコピーが良いですね。The 戦後って感じです。

金融では貯蓄が国策として、これまでにも様々な広告を見てきましたが、

「大日本青年団」が団員向けに貯蓄を呼びかけたポスター・・。

「日本中のヨイコドモガ毎日一銭ヅツ貯蓄スレバ、一年四百余機ノセントウ機ガツクレマス」。

昭和19(1944)年のポスターですから、その苦しさは伝わるものの、

「ソノワケハ先生にウカガッテ下サイ」っていうのはズルい気がするなぁ。。

寄付・供出では、朝日新聞社が軍用機献納のための献金を呼びかけます。

「軍用機献納運動強化」として、「全日本号100機、千機!二千機!われらの手で!」

メディアが軍用機を献納するという、現在では考えられないことだったとか・・。

銀にプラチナ、ダイヤモンドが必要だという広告は紹介しましたが、今回は「金製品の売却」です。

「お國の為めに金を政府に賣りませう」金の文字色と、

「金も総動員」が襷がけというデザインが見事です。

昭和20(1945)年の引揚者への衣類寄付を呼びかけたポスター。

木枯らし舞うなか当てもなくさすらう薄着の母子。。

お母さんのスカートボロボロ、女の子の袖も破れて・・の絵はあまりに切な過ぎるじゃないか。。

昭和13(1938)年の「銃後後援強化週間」のポスターは、「名誉の負傷に変わらぬ感謝」です。

胸には「軍人傷痍記章」を付けて・・と書かれているとおり、

この軍人さんは描かれていない手の先や下半身に大怪我をしているのかも知れません。

確か「しょうけい館」でも見た「軍人傷痍記章」について調べてみると、

甲種は戦傷、乙種は公傷の2種類があり、色も金と銀に分けられていたそうですが、

このような件について、wikiでは写真もなく、申し訳程度に3行書かれているだけ・・。

なのにドイツの「戦傷章」だと、日本語版でも写真が4枚も載っています。どういうことなのか??

行政では、「松根油 緊急増産」のポスターがかなりインパクトありますね。

これも昭和19(1944)年という苦しい時期で、この松根油から航空機用ガソリンを製造しようと、

全国の山林で大規模かつ計画的な松根の伐採が行われたそうです。

「埋もれた戦力・松根掘出せ」と、母親と少年が奮闘。双発機に乗っているのは父親かな。。

記念日としては、9月20日が「航空日」になっていたそうです。

1944年のその航空日のポスターは、「米鬼 断じて撃つべし」。

「アメリカ人らしき人物が憎らしげに描かれている」とキャプションにはありますが、

ど~見たってルーズヴェルト大統領でしょう。。

昭和館的にハッキリその人と書けないんでしょうか??

そしてその大統領似の憎らしげなアメリカ人は叫んでいます。

「日本人を殺せ! 日本人を地球から抹殺せよ!」。

募集からは2枚紹介しましょう。

1枚は昭和18(1943)年の「海軍志願兵徴募」です。

市町村役場などにこのようなポスターが掲示されていたようで、

「起て!! 青少年 米英撃滅の為」。そして艦砲射撃・・。

大統領似の憎きアメリカ人を地球から抹殺したくもなるでしょう。

もう1枚は、「陸軍・海軍・航空局の志願者募集」ポスターです。

「空の兵隊にならう」と、スマートな印象です。

陸軍なら、特別幹部候補生と少年飛行兵、

海軍なら、乙種飛行予科練習生、

航空局なら、航空機乗員養成所・・が空への進路となっています。

広告・食品飲料ならやっぱりお酒ですね。

陸海軍将校が乾杯を交わしている昭和13(1938)年の寶焼酎のポスター。

コピーは「朗らかな酔 召し上れ焼酎」。

まだまだ陸海軍は前途洋々といったムードが出ています。

一方、戦後の昭和30(1955)年、ニッポンビールのポスター。

「戦後、10年・・」を、「あれから10年・・」と読ませるのがミソですね。

ニッポンビールは、ラベルの★印でわかるように後のサッポロビールだそうです。

好きなスポーツのポスターが出てきました。

昭和16(1941)年の「日本野球秋季公式仕合」のポスター、沢村栄治に似てますね。

阪急西宮球場でのカードが掲載され、「イーグルス」はすでに「黒鷲」に変更。

若い人には「阪急-南海」って言っても、何のことやらわからないかも・・。

戦後は力道山がスーパースター。

昭和33(1958)年の蔵前国技館に於ける、「プロレス国際大試合」。

「"マットの殺し屋"を迎え世紀の血戦!」と銘打って、憎き米国人レスラーを叩きのめすのです。

小さく書かれていますが、「全国戦争犠牲者後援会基金募集」と

興行収入の一部は、寄付にあてられたようです。

本書で一番気になったポスターはコレです。

昭和18(1943)年の 「敵国アメリカ映画謀略展」。

「大東亜戦争二周年記念」と書かれているように、日米開戦後は敵性映画として

一切の米国映画が上映禁止となりますが、それまで上映されていた映画の35%が米国産。

禁止されても観たことのある日本人は大勢いて、そのような人々に

「米国映画の毒害」について遅ればせながら啓蒙を図った展覧会と思われるそうです。

「撃て 心の米英」と、美しいハリウッド女優に奪われた心を取り戻すことが肝心。。

ほとんどゲッベルスが考えそうな展覧会です。

う~ん。この謀略展・・、詳しいことが不明なだけに、出来ることなら調べ上げて、

売れないノンフィクション作家としてのデビュー作にしたいほど、気になりました。

最後には平成11年に開館した昭和館のポスター・コレクションについての解説が・・。

開館が新しく、収集においても後発組になっているものの、

昭和のポスターならなんでも収集しているわけではなく、

時代の特性を感じさせるようなもの、そして展示に耐えうるコンディションであることが条件で、

痛みの激しいものは修復作業も行っているそうです。

ですから、本書に掲載されたポスターは実に美しく、新品と見紛うほどです。

これまでの白黒の新聞、雑誌広告とは違い、著名な画家によるものもあるなど、

デザイン性、色合い、キャッチコピーを含めて楽しめるのが、このカラーポスターですね。

먔

ヒトラー時代のデザイン [切手/ポスター]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

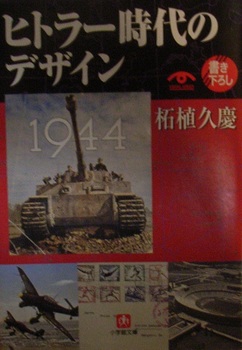

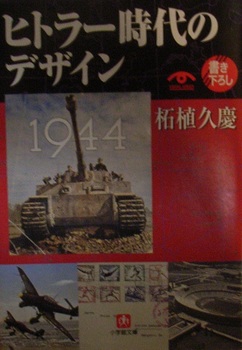

柘植 久慶 著の「ヒトラー時代のデザイン」を読破しました。

2000年に発刊された文庫で253ページの本書。

すでに絶版なのもあって、内容が不明ながらも、タイトルと表紙に惹かれて

懲りもせずに古書を購入してしまいました。

著者はフランス外人部隊にいた過去を持つ、自分も若い頃から知っている有名な方で、

アクション小説やグリーンベレー などのノンフィクション、「ロンメル将軍―砂漠の狐」など、

いろいろと書かれていますが、手を出すのは今回がはじめてです。

まず、本書を手にとってパラパラめくってみると、なんと驚いたことにオールカラー・・。

文庫サイズながらもほとんど1ページに1、2枚のカラーの絵葉書などが掲載されており、

今回は「大当たり」の予感・・。

どうも、著者はかなり年季の入った軍事書簡やコインなどのコレクターのようで、

彼の秘蔵の品々を簡単な解説で紹介しているものでした。

ちなみに表紙の主役のティーガー戦車は1944年の占領地フランスで発売されたカレンダーで、

左下のシュトゥーカも同様、その隣は1936年ベルリン・オリンピックの切手、

右下はその舞台オリンピア・シュタディオンと

「前畑ガンバレ!」専用の競泳プールが写った絵葉書です。

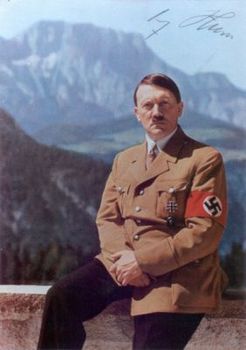

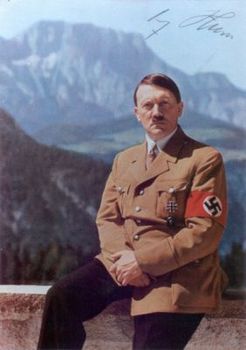

第1章は「アドルフ・ヒトラー」と題して、カラーの肖像画、ポスターに絵葉書を紹介します。

ヴィトゲンシュタインが見たことのあるポスターも出てきますが、

本書で紹介されるものはほとんどが絵葉書で、有名なポスターの図版が

当時そのまま絵葉書となっていたことが理解できます。

また、絵葉書の発行元はエヴァ・ブラウンがバイト?していた「ホフマン写真館」であり、

ヒトラーの写真家、ハインリヒ・ホフマンは儲かってたんだろうなぁ・・と想像できますね。

そして白黒の方が歴史的に重要な場面が多い・・と書かれているように

オーストリア併合後(アンシュルス)、両親の墓を訪れるヒトラー・・というものは初めて見ました。

こないだ、このシーンを読んだばかりなので、特に印象に残る一枚です。

さらに山荘ベルクホーフのカラーの美しい絵葉書が数点。

「ヒトラーと少女」というタイトルの生誕51周年記念切手の原画は、

「あ~、あの切手ね・・」と、知っている構図なのでちょっと比較・・。

第2章は「ベルリン・オリンピック」です。

以前に紹介した大会ポスター数点に加え、大会関係者に記念品として配られた

「功労メダル」も原寸写真で出てきました。

他にもバッジに入場券など大会グッズ満載で

特に切手シートにはヒトラーとゲッベルスの直筆サインが入ったお宝も・・。

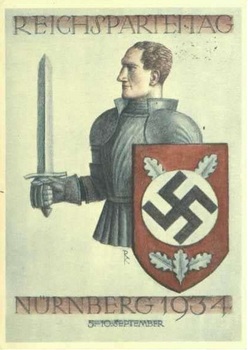

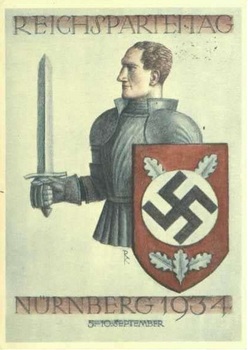

続く第3章「ヒトラーの帝国」では、まずニュルンベルク党大会の絵葉書(ポスター)からです。

しかも1933年から1939年まで連続で・・。同じ年でも複数のデザインがあったんですね。

なお、1939年は9月2日に開催予定でしたが、その前日にポーランド侵攻・・。

未発行となった幻の絵葉書のようです。

SAとSS、ヒトラー・ユーゲントに以前紹介したこともある警察の絵葉書(ポスター)と続き、

ここでまたマニアックは珍品が登場・・。

「ブッヘンヴァルト収容所で警備に当たるSS隊員用の食堂限定通用金券(3RM)」です。

個人的に一番ビックリしたのがコインです。

「授権法成立1周年記念5マルク銀貨」と「ヒトラー首相就任記念」の銀のメダル。

後者はほとんど現存していないそうで、ヒトラーの顔の入ったコインというのは

初めて知りました。

まだまだドイツ少女団(BdM)のシリーズと国防軍兵士が勇気と戦友愛を見せる絵葉書、

兵科ごとの軍旗を描いた21枚の完全揃いが1ページづつ紹介され、

40年のコレクション歴を誇る著者でさえ「この1組以外も目にしたことがない」とちょっと自慢?

勲章と徽章もカラー写真でいくつか紹介。

鉄十字章から一般突撃章、戦傷章にUボート章、クリミア・シールドもすべて原寸。

他に母親十字章も出てきますが、「ナチ党10年勤続章」というのは初めてですねぇ。

当時、最高の肖像画家であったというクンツ・マイヤー=ヴァルデックが描く、

"戦艦ロイヤル・オーク撃沈男"プリーンや、"砂漠の狐"ロンメル、"戦車親父"グデーリアンなどの

ヒーロー絵葉書もプロマイド代わりで国民に大変人気があったようです。

第4章は「ヒトラーの宣伝」。

外国人志願兵ではいきなりスペイン義勇兵(青師団)の12枚セットの絵葉書が・・。

白黒の写真の絵葉書ですが、これはレアだな~。。

1941年の「青師団記念メダル」まで登場。素晴らしい・・。

表紙のティーガー戦車のカレンダーは週ごとに切り離して使うタイプで、

52週間分繋がっているという貴重品です。

FW-190に88㎜高射砲、列車砲に突撃砲、スキーを履いた山岳兵にUボートまで

週ごとに実にバラエティに富んだカラー写真です。

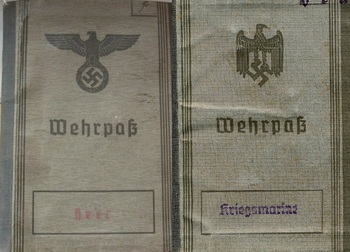

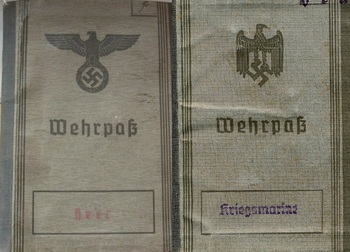

第5章は「証明書・郵便物・切手」で、軍隊手帳では1936年の鷲の翼が広がっていないタイプと

1939年発行の鷲の翼が広がっているタイプの両方を紹介します。

こういうのを見ると「大脱走」の偽造シーンを思い出しますね。。

ヒムラーの署名が入ったSS隊員の身分証明書も、終戦後にコレを持っていると

戦犯に問われるため、ほとんどが廃棄された・・ということです。

占領地で発行された切手も面白いですね。

特にドイツ・アフリカ軍団のシンボルを描いた専用切手・・。珍しいなぁ。

じ~・・・っと見ていると、ラーメンが食べたくなってきます。。

最後の第6章は「謀略の小道具」として、ベルンハルト作戦の偽札、ニセ切手を紹介。

ここでも連合軍側に撒いた「宣伝ビラ」が楽しめました。

アンツォ上陸とモンテ・カッシーノ攻防戦でのものですね。

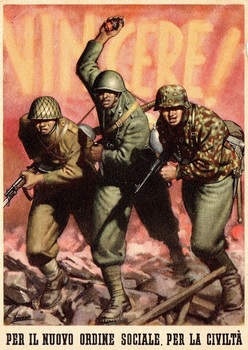

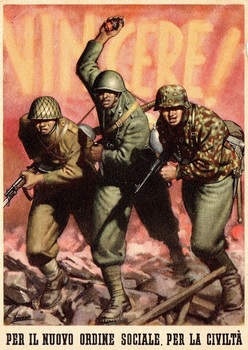

そして、日独伊の枢軸3国が一緒に戦う、イタリアの絵葉書で終了です。

事実上、文庫のカラー写真集ですから、ガン見しながらも1時間半で独破してしまいました。

古書を100円で購入しましたので、まったく文句はありません。

それどころかシリーズで続編が出たとしても定価の790円で買ってしまいますね。

このような第三帝国のデザインを、やれプロパガンダだのと評価する向きも多いですが、

ナチス、ヒトラー批判を前提とすることなく、純粋にデザインを歴史とともに振り返る・・

という本書のような姿勢があっても良いんじゃないでしょうか?

「コレは初めて見た・・」というのが多かったように、コレクター目線で語られた本書は、

自分のようなコレクター魂を持った人ならば、かなり楽しめると思います。

柘植 久慶 著の「ヒトラー時代のデザイン」を読破しました。

2000年に発刊された文庫で253ページの本書。

すでに絶版なのもあって、内容が不明ながらも、タイトルと表紙に惹かれて

懲りもせずに古書を購入してしまいました。

著者はフランス外人部隊にいた過去を持つ、自分も若い頃から知っている有名な方で、

アクション小説やグリーンベレー などのノンフィクション、「ロンメル将軍―砂漠の狐」など、

いろいろと書かれていますが、手を出すのは今回がはじめてです。

まず、本書を手にとってパラパラめくってみると、なんと驚いたことにオールカラー・・。

文庫サイズながらもほとんど1ページに1、2枚のカラーの絵葉書などが掲載されており、

今回は「大当たり」の予感・・。

どうも、著者はかなり年季の入った軍事書簡やコインなどのコレクターのようで、

彼の秘蔵の品々を簡単な解説で紹介しているものでした。

ちなみに表紙の主役のティーガー戦車は1944年の占領地フランスで発売されたカレンダーで、

左下のシュトゥーカも同様、その隣は1936年ベルリン・オリンピックの切手、

右下はその舞台オリンピア・シュタディオンと

「前畑ガンバレ!」専用の競泳プールが写った絵葉書です。

第1章は「アドルフ・ヒトラー」と題して、カラーの肖像画、ポスターに絵葉書を紹介します。

ヴィトゲンシュタインが見たことのあるポスターも出てきますが、

本書で紹介されるものはほとんどが絵葉書で、有名なポスターの図版が

当時そのまま絵葉書となっていたことが理解できます。

また、絵葉書の発行元はエヴァ・ブラウンがバイト?していた「ホフマン写真館」であり、

ヒトラーの写真家、ハインリヒ・ホフマンは儲かってたんだろうなぁ・・と想像できますね。

そして白黒の方が歴史的に重要な場面が多い・・と書かれているように

オーストリア併合後(アンシュルス)、両親の墓を訪れるヒトラー・・というものは初めて見ました。

こないだ、このシーンを読んだばかりなので、特に印象に残る一枚です。

さらに山荘ベルクホーフのカラーの美しい絵葉書が数点。

「ヒトラーと少女」というタイトルの生誕51周年記念切手の原画は、

「あ~、あの切手ね・・」と、知っている構図なのでちょっと比較・・。

第2章は「ベルリン・オリンピック」です。

以前に紹介した大会ポスター数点に加え、大会関係者に記念品として配られた

「功労メダル」も原寸写真で出てきました。

他にもバッジに入場券など大会グッズ満載で

特に切手シートにはヒトラーとゲッベルスの直筆サインが入ったお宝も・・。

続く第3章「ヒトラーの帝国」では、まずニュルンベルク党大会の絵葉書(ポスター)からです。

しかも1933年から1939年まで連続で・・。同じ年でも複数のデザインがあったんですね。

なお、1939年は9月2日に開催予定でしたが、その前日にポーランド侵攻・・。

未発行となった幻の絵葉書のようです。

SAとSS、ヒトラー・ユーゲントに以前紹介したこともある警察の絵葉書(ポスター)と続き、

ここでまたマニアックは珍品が登場・・。

「ブッヘンヴァルト収容所で警備に当たるSS隊員用の食堂限定通用金券(3RM)」です。

個人的に一番ビックリしたのがコインです。

「授権法成立1周年記念5マルク銀貨」と「ヒトラー首相就任記念」の銀のメダル。

後者はほとんど現存していないそうで、ヒトラーの顔の入ったコインというのは

初めて知りました。

まだまだドイツ少女団(BdM)のシリーズと国防軍兵士が勇気と戦友愛を見せる絵葉書、

兵科ごとの軍旗を描いた21枚の完全揃いが1ページづつ紹介され、

40年のコレクション歴を誇る著者でさえ「この1組以外も目にしたことがない」とちょっと自慢?

勲章と徽章もカラー写真でいくつか紹介。

鉄十字章から一般突撃章、戦傷章にUボート章、クリミア・シールドもすべて原寸。

他に母親十字章も出てきますが、「ナチ党10年勤続章」というのは初めてですねぇ。

当時、最高の肖像画家であったというクンツ・マイヤー=ヴァルデックが描く、

"戦艦ロイヤル・オーク撃沈男"プリーンや、"砂漠の狐"ロンメル、"戦車親父"グデーリアンなどの

ヒーロー絵葉書もプロマイド代わりで国民に大変人気があったようです。

第4章は「ヒトラーの宣伝」。

外国人志願兵ではいきなりスペイン義勇兵(青師団)の12枚セットの絵葉書が・・。

白黒の写真の絵葉書ですが、これはレアだな~。。

1941年の「青師団記念メダル」まで登場。素晴らしい・・。

表紙のティーガー戦車のカレンダーは週ごとに切り離して使うタイプで、

52週間分繋がっているという貴重品です。

FW-190に88㎜高射砲、列車砲に突撃砲、スキーを履いた山岳兵にUボートまで

週ごとに実にバラエティに富んだカラー写真です。

第5章は「証明書・郵便物・切手」で、軍隊手帳では1936年の鷲の翼が広がっていないタイプと

1939年発行の鷲の翼が広がっているタイプの両方を紹介します。

こういうのを見ると「大脱走」の偽造シーンを思い出しますね。。

ヒムラーの署名が入ったSS隊員の身分証明書も、終戦後にコレを持っていると

戦犯に問われるため、ほとんどが廃棄された・・ということです。

占領地で発行された切手も面白いですね。

特にドイツ・アフリカ軍団のシンボルを描いた専用切手・・。珍しいなぁ。

じ~・・・っと見ていると、ラーメンが食べたくなってきます。。

最後の第6章は「謀略の小道具」として、ベルンハルト作戦の偽札、ニセ切手を紹介。

ここでも連合軍側に撒いた「宣伝ビラ」が楽しめました。

アンツォ上陸とモンテ・カッシーノ攻防戦でのものですね。

そして、日独伊の枢軸3国が一緒に戦う、イタリアの絵葉書で終了です。

事実上、文庫のカラー写真集ですから、ガン見しながらも1時間半で独破してしまいました。

古書を100円で購入しましたので、まったく文句はありません。

それどころかシリーズで続編が出たとしても定価の790円で買ってしまいますね。

このような第三帝国のデザインを、やれプロパガンダだのと評価する向きも多いですが、

ナチス、ヒトラー批判を前提とすることなく、純粋にデザインを歴史とともに振り返る・・

という本書のような姿勢があっても良いんじゃないでしょうか?

「コレは初めて見た・・」というのが多かったように、コレクター目線で語られた本書は、

自分のようなコレクター魂を持った人ならば、かなり楽しめると思います。

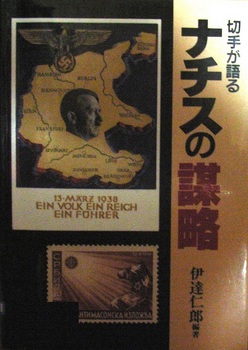

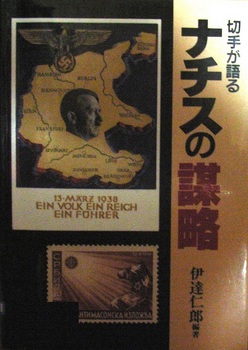

切手が語るナチスの謀略 [切手/ポスター]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

伊達 仁郎 編著の「切手が語るナチスの謀略」を読破しました。

「切手シリーズ」第2弾は、先日の「切手が伝える第二次世界大戦」が

第二次世界大戦全般が対象だったのに対して、今回はタイトル通り、

第三帝国の切手類に特化した、190ページの大判の1冊です。

本書は1995年の発刊ですが、編著者である伊達氏はその2年前に他界されていて

その伊達氏の遺品によって構成されたものです。

まずは切手コレクターである伊達氏がナチス・ドイツの切手に魅せられた経緯や

そのコレクションを切手展覧会に出品した話から・・。

ヒトラーやゲッベルスが切手収集を激励し、これを国民の教育や啓発の手段に

利用したとして、それが他国に比べ、その時代をハッキリと映し出していると述べています。

このようなナチス切手を絵葉書や解説文などをレイアウトしたアルバム・リーフという形式で

数十枚にまとめて展示することで、1983年、「JAPEX」という展覧会で金賞を受賞。

2年後の国際切手展では銀銅賞を受賞という有数のコレクターのようです。

続いて、1933年にナチ党政権が確立してから発行された切手の簡単な説明では、

その年の11月に早くもヒトラーの大好きなワーグナーのオペラ切手を発行し、お得意の

「血の信仰」を象徴するものとして、サラブレッドの血統を重視する競走馬切手を16種も発行。

1938年からはヒトラー自身の誕生日記念切手を1944年まで連続で・・。

国家元首が自分の誕生日に拘って、このように発行した例は見当たらない・・ということです。

そして最後のナチス切手は1945年4月21日、まさにベルリンが陥落しようとするその時まで

郵便局で数時間販売されますが、その2種の切手の図柄は「SA隊員」と「SS隊員」です・・。

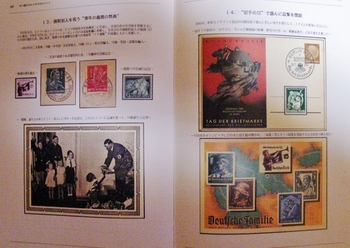

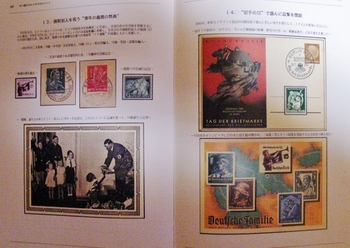

ここから本書のメインである「JAPEX'89」に伊達氏が出品した「ねつ造されたナチスのイベント」

というタイトルのアルバム・リーフ36枚が1ページづつ、カラーで紹介されます。

「国民の労働祭」や、ニュルンベルクの「党大会」に「英雄記念日」。

ヒトラー・ユーゲント強制加入を祝う「青年の義務の祭典」、もちろん1936年のオリンピックも登場。

歓喜力行団(KdF)の「余暇とリクリエーション」では、

当時、労働者への豪華海外旅行に使われた

あの、「ヴィルヘルム・グストロフ号」の切手まで・・。

「母の日」を祝う子宝キャンペーンでは「造形芸術家は家族を描く場合、

少なくとも4人のドイツ児童を描くことを目標とすべき・・」という御触れも紹介されます。

そして最後には「戦争開始」。シュトゥーカ急降下爆撃機と進撃する自動車化装甲部隊・・。

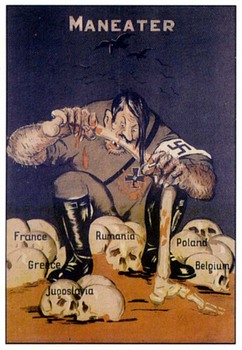

次の「謀略切手」の章は、ヴィトゲンシュタインが大好きな切手です。

ナチス・ドイツではユーモアのセンスが欠けているためか、あまり作られていませんが、

英国は、まぁ、皮肉を込めて、いろいろと楽しくやっています。

ヒトラーの肖像切手をヒムラーやポーランド総督のハンス・フランクに変えてみたり、

1923年のミュンヘン一揆の「一揆20年記念」切手を

1944年7月20日の「ヒトラー暗殺未遂事件記念」としてヴィッツレーベン元帥に変更・・。

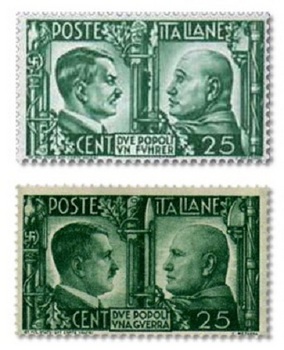

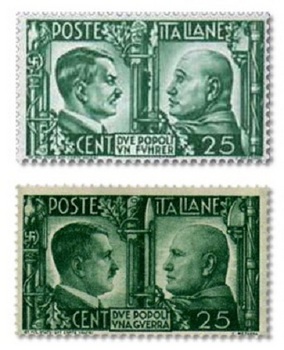

イタリアで発行された、ヒトラーとムッソリーニが向かい合う、

「2つの民族、1つの戦争」切手は、

「2つの民族、1人の指導者」となって、リーダーは私だ!と叫ぶヒトラー。。

初めて見たものでは、「顔面破壊の兵士」とゲーリングにシュトライヒャーという切手。

そして個人的最高傑作は「冬季貧民救済」切手のパロディの

にこやかな表情をしつつ、銃と毒ガスで募金集めをするヒムラー切手でしょう。

ちなみに、このような「謀略切手」をどのように使用したのか・・・ということでは、

この切手を貼った封筒をドイツ本土上空から、英空軍機が爆弾よろしく、ばら撒いたり・・

という程度の謀略だそうですが、その効果は不明のようです。。。

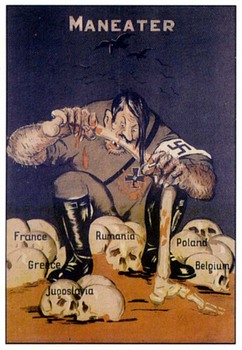

ここから暫くは各国の絵葉書が紹介され、ほとんどがプロパガンダ中心ですが

いつものように真剣な図柄で訴えるナチスに比べ、

連合軍側は徹底的にヒトラーとドイツ軍をこき下ろすという構図が極端に違いますねぇ。

後半は1991年の世界切手展に出品され、銀賞を獲得した「ヒトラーとナチス・ドイツの興亡」。

ここから白黒になってしまうのが残念ですが、切手としては

前半とダブっているものも多いので、しょうのないところでしょうか。

ただ、こちらにはナチス・ドイツ切手だけではなく、各国の切手も登場し、

1944年にもなると「パリ解放」でドゴールが、ルクセンブルクの切手ではパットンも登場。

一方のドイツの英雄と言えば「国民突撃隊」という、まことにせつない切手で奮起しています・・。

いや~、実に楽しい一冊で、一度も休憩することなく一気読みしてしまいました。

特に本書の大きな特徴である伊達氏が作成した「アルバム・リーフ」という形式が素晴らしく、

大きなテーマと1枚毎に整理されたレイアウトの美しさも申し分ありません。

このような見事なコレクションを拝見してしまうと、沸々と湧き上がっていたコレクター熱が

逆に冷めてしまった感もありますが、今もいろいろと相場などを調べているところです。

当時と違い、Webで海外からも購入出来るので、収集はしやすそうですね。

値段も1枚、1ユーロとか、結構、手の出しやすいものですが、

コレクターというのはある程度集まってくると、どうしても珍しい、レアなものが欲しくなります。

そして、こういうのがとんでもない値段だったりするもんなんですよねぇ。

伊達 仁郎 編著の「切手が語るナチスの謀略」を読破しました。

「切手シリーズ」第2弾は、先日の「切手が伝える第二次世界大戦」が

第二次世界大戦全般が対象だったのに対して、今回はタイトル通り、

第三帝国の切手類に特化した、190ページの大判の1冊です。

本書は1995年の発刊ですが、編著者である伊達氏はその2年前に他界されていて

その伊達氏の遺品によって構成されたものです。

まずは切手コレクターである伊達氏がナチス・ドイツの切手に魅せられた経緯や

そのコレクションを切手展覧会に出品した話から・・。

ヒトラーやゲッベルスが切手収集を激励し、これを国民の教育や啓発の手段に

利用したとして、それが他国に比べ、その時代をハッキリと映し出していると述べています。

このようなナチス切手を絵葉書や解説文などをレイアウトしたアルバム・リーフという形式で

数十枚にまとめて展示することで、1983年、「JAPEX」という展覧会で金賞を受賞。

2年後の国際切手展では銀銅賞を受賞という有数のコレクターのようです。

続いて、1933年にナチ党政権が確立してから発行された切手の簡単な説明では、

その年の11月に早くもヒトラーの大好きなワーグナーのオペラ切手を発行し、お得意の

「血の信仰」を象徴するものとして、サラブレッドの血統を重視する競走馬切手を16種も発行。

1938年からはヒトラー自身の誕生日記念切手を1944年まで連続で・・。

国家元首が自分の誕生日に拘って、このように発行した例は見当たらない・・ということです。

そして最後のナチス切手は1945年4月21日、まさにベルリンが陥落しようとするその時まで

郵便局で数時間販売されますが、その2種の切手の図柄は「SA隊員」と「SS隊員」です・・。

ここから本書のメインである「JAPEX'89」に伊達氏が出品した「ねつ造されたナチスのイベント」

というタイトルのアルバム・リーフ36枚が1ページづつ、カラーで紹介されます。

「国民の労働祭」や、ニュルンベルクの「党大会」に「英雄記念日」。

ヒトラー・ユーゲント強制加入を祝う「青年の義務の祭典」、もちろん1936年のオリンピックも登場。

歓喜力行団(KdF)の「余暇とリクリエーション」では、

当時、労働者への豪華海外旅行に使われた

あの、「ヴィルヘルム・グストロフ号」の切手まで・・。

「母の日」を祝う子宝キャンペーンでは「造形芸術家は家族を描く場合、

少なくとも4人のドイツ児童を描くことを目標とすべき・・」という御触れも紹介されます。

そして最後には「戦争開始」。シュトゥーカ急降下爆撃機と進撃する自動車化装甲部隊・・。

次の「謀略切手」の章は、ヴィトゲンシュタインが大好きな切手です。

ナチス・ドイツではユーモアのセンスが欠けているためか、あまり作られていませんが、

英国は、まぁ、皮肉を込めて、いろいろと楽しくやっています。

ヒトラーの肖像切手をヒムラーやポーランド総督のハンス・フランクに変えてみたり、

1923年のミュンヘン一揆の「一揆20年記念」切手を

1944年7月20日の「ヒトラー暗殺未遂事件記念」としてヴィッツレーベン元帥に変更・・。

イタリアで発行された、ヒトラーとムッソリーニが向かい合う、

「2つの民族、1つの戦争」切手は、

「2つの民族、1人の指導者」となって、リーダーは私だ!と叫ぶヒトラー。。

初めて見たものでは、「顔面破壊の兵士」とゲーリングにシュトライヒャーという切手。

そして個人的最高傑作は「冬季貧民救済」切手のパロディの

にこやかな表情をしつつ、銃と毒ガスで募金集めをするヒムラー切手でしょう。

ちなみに、このような「謀略切手」をどのように使用したのか・・・ということでは、

この切手を貼った封筒をドイツ本土上空から、英空軍機が爆弾よろしく、ばら撒いたり・・

という程度の謀略だそうですが、その効果は不明のようです。。。

ここから暫くは各国の絵葉書が紹介され、ほとんどがプロパガンダ中心ですが

いつものように真剣な図柄で訴えるナチスに比べ、

連合軍側は徹底的にヒトラーとドイツ軍をこき下ろすという構図が極端に違いますねぇ。

後半は1991年の世界切手展に出品され、銀賞を獲得した「ヒトラーとナチス・ドイツの興亡」。

ここから白黒になってしまうのが残念ですが、切手としては

前半とダブっているものも多いので、しょうのないところでしょうか。

ただ、こちらにはナチス・ドイツ切手だけではなく、各国の切手も登場し、

1944年にもなると「パリ解放」でドゴールが、ルクセンブルクの切手ではパットンも登場。

一方のドイツの英雄と言えば「国民突撃隊」という、まことにせつない切手で奮起しています・・。

いや~、実に楽しい一冊で、一度も休憩することなく一気読みしてしまいました。

特に本書の大きな特徴である伊達氏が作成した「アルバム・リーフ」という形式が素晴らしく、

大きなテーマと1枚毎に整理されたレイアウトの美しさも申し分ありません。

このような見事なコレクションを拝見してしまうと、沸々と湧き上がっていたコレクター熱が

逆に冷めてしまった感もありますが、今もいろいろと相場などを調べているところです。

当時と違い、Webで海外からも購入出来るので、収集はしやすそうですね。

値段も1枚、1ユーロとか、結構、手の出しやすいものですが、

コレクターというのはある程度集まってくると、どうしても珍しい、レアなものが欲しくなります。

そして、こういうのがとんでもない値段だったりするもんなんですよねぇ。

切手が伝える第二次世界大戦 -メディアとしての切手- [切手/ポスター]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

印南 博之 著の「切手が伝える第二次世界大戦」を読破しました。

今回はちょっと変わったテーマで第二次世界大戦をお勉強です。

それは「切手」・・。この「独破戦線」では独英のニセ切手戦争の行われた「ヒトラーの贋札」、

チェコで暗殺されたハイドリヒのデスマスクをあしらった「ハイドリヒ記念切手」や、

そして1936年の冬季オリンピックでの「スキージャンプ切手」を紹介していますが、

実のところヴィトゲンシュタインは幼少の頃、切手コレクターだったんですね。。

なので、このような切手と第二次世界大戦・・というものにはとても興味がありました。

「スペイン内戦」から始まる本書は、有名なピカソの「ゲルニカ」切手やフランコ切手が登場し、

その後の500点以上の切手もすべてカラー、キャプションでは切手の簡単な説明と

発行国が書かれています。そしてページ下段には、

各々の戦役もダイジェスト的に解説されていて、なかなか丁寧な印象ですね。

「日中戦争」と「ノモンハンの戦い」に続いて、いよいよ1939年の「ポーランド戦役」です。

ドイツ発行の「シュトゥーカ爆撃機」切手、ソ連の勝手な解釈である「解放記念」切手、

占領されたポーランド発行の「瓦礫の中のワルシャワ」切手なども出てきますが、

これらはさすがに戦後の発行でしょうね。

続いては「フィンランド戦争」をソ・フィン双方の切手で紹介し、

「ラプラタ沖海戦」ではポケット戦艦グラーフ・シュペーと、その相手の英艦隊を

美しいカラーの絵の4枚綴りで出てきます。

「潜望鏡を除くUボート艦長」切手はエーリッヒ・トップだなぁ。。

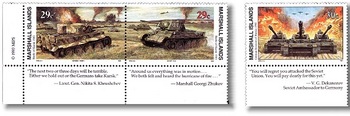

「バトル・オブ・ブリテン」も独英の戦闘機の美しいカラーの絵の4枚綴りで、

これはマーシャル諸島の発行だそうです。戦後のシリーズもののようで

これ以外にも、「バルバロッサ作戦」や「クルスク戦」など、有名な戦役は

ほとんど網羅しているほど、頻繁に登場します。

なぜマーシャル諸島なのか・・?ということは、「はじめに」に書かれていて、

現在でも国営事業として切手を発行している国がほとんどであり、

特にマーシャル諸島などは、外国のマニアに販売することで国庫を潤すことを

目的としているそうです。

「イタリア軍砂漠で敗走」となると、ヒトラーとムッソリーニ共同の切手が発売され、

「真珠湾攻撃」からは太平洋戦争が幅を利かせ始めます。

しかしここでは珍しく日本の「真珠湾攻撃」切手や「マレーの"鉄牛部隊"」切手が登場します。

これは、日本では戦時中、軍事関連の切手は十指に満たないほどしか発行しなかった・・

という理由によるもので、エース戦闘機の「零戦」も登場させなかったということです。

そして戦後しばらくたってから、外国で30種以上の「零戦」切手が発行され、

戦時中の名作というべきシリーズ切手を発行していたドイツでも、

メッサーシュミットBf-109などが戦後の鉤十字NG法律のため、発行されていないそうです。

「スターリングラード」ではさすがに勝敗の決した戦役だけあってか、ドイツの切手はなく、

戦後のソ連切手がほとんどですが、「スターリングラードで戦うルーマニア軍」という

ルーマニアで発行された切手がなんとも物悲しい気持ちになりました…。

この後に出てくる有名な独ソ戦役は、もちろん「モスクワ攻防戦」です。。。

まぁ、事実は1年前ですが、このスターリングラード戦と同時に行われている

「タイフーン作戦」というのも、想像したら笑ってしまいました。

1943年の「イタリア本土戦」でも、なぜか1年前の「ハイドリヒ暗殺」関連切手が登場しますが、

ドイツで発行された例のデスマスク「ハイドリヒ記念切手」の他にも、

チェコで発行された「英雄」切手、ヤン・クビシュとヨゼフ・ガブチックが描かれた切手も・・。

ふ~ん、こんなのもあるんですねぇ。

殺った方、殺られた方という双方に記念切手があるというのも不思議な感じです。。

ここからは戦局は完全にソ連寄り・・。レニングラードも開放されて「解放記念」切手も当然、

「ベルリン陥落記念」切手では白馬のジューコフ元帥の図柄もありました。

「ワルシャワ解放」でのポーランド蜂起軍といったポーランドの切手も気になるなぁ。

最後は「原爆」切手で締め括られます。

これらは当時存在しなかった国によって、原爆投下図案の切手が発行され続けているそうですが、

米国は「大戦50周年シリーズ」切手にそれを含める予定であったものの、

日本の反対にあって、変更せざるを得なくなったそうです。

120ページの本書は、ヨーロッパでの戦争と太平洋戦争の割合は半々・・といったところでしょうか。

やっぱりオールカラーというのが嬉しい一冊で、「コレ欲しいなぁ・・」なんて思いながら、

ジックリ楽しみました。

ただ、個人的には、「戦中に発行された切手」に興味があるので、

キャプションに発行年を記載して欲しかったですね。

ちなみに小学生の時に集めていた切手は、「日本郵便」の未使用切手に限定していて、

近くの郵便局に「1円切手を1枚ください」と買いに行ったときには、

局のお姉さま方に笑われた記憶が残っています。

そのコレクションはすべて従弟に譲ってしまいましたが、

今回、沸々と切手コレクター魂に火が付きつつあります・・。

もし集めるなら、第二次世界大戦当時のドイツの未使用切手限定ですね。

ヤフオクで調べてみましたが、そんなトンデモなく高いもんでもないようで、

「ハイドリヒ記念切手」が800円、「ヒトラー骸骨切手」が5000円。。

予想の1/5くらいでビックリしました。

これは本書の「あとがき」で述べられていることに関係があるのかも知れません。

「このようなテーマの切手は日本の世情に合わないせいか、展覧会の他にアピールの場がなく、

美術、スポーツ、乗り物などほとんどの切手に収集者の団体があるのに、

軍事、戦争だけは存在しない」。

ナチス・ドイツ関係の切手、葉書、封筒に絞った「切手が語るナチスの謀略」という本も

あるようなので、もう少し勉強してみます。

印南 博之 著の「切手が伝える第二次世界大戦」を読破しました。

今回はちょっと変わったテーマで第二次世界大戦をお勉強です。

それは「切手」・・。この「独破戦線」では独英のニセ切手戦争の行われた「ヒトラーの贋札」、

チェコで暗殺されたハイドリヒのデスマスクをあしらった「ハイドリヒ記念切手」や、

そして1936年の冬季オリンピックでの「スキージャンプ切手」を紹介していますが、

実のところヴィトゲンシュタインは幼少の頃、切手コレクターだったんですね。。

なので、このような切手と第二次世界大戦・・というものにはとても興味がありました。

「スペイン内戦」から始まる本書は、有名なピカソの「ゲルニカ」切手やフランコ切手が登場し、

その後の500点以上の切手もすべてカラー、キャプションでは切手の簡単な説明と

発行国が書かれています。そしてページ下段には、

各々の戦役もダイジェスト的に解説されていて、なかなか丁寧な印象ですね。

「日中戦争」と「ノモンハンの戦い」に続いて、いよいよ1939年の「ポーランド戦役」です。

ドイツ発行の「シュトゥーカ爆撃機」切手、ソ連の勝手な解釈である「解放記念」切手、

占領されたポーランド発行の「瓦礫の中のワルシャワ」切手なども出てきますが、

これらはさすがに戦後の発行でしょうね。

続いては「フィンランド戦争」をソ・フィン双方の切手で紹介し、

「ラプラタ沖海戦」ではポケット戦艦グラーフ・シュペーと、その相手の英艦隊を

美しいカラーの絵の4枚綴りで出てきます。

「潜望鏡を除くUボート艦長」切手はエーリッヒ・トップだなぁ。。

「バトル・オブ・ブリテン」も独英の戦闘機の美しいカラーの絵の4枚綴りで、

これはマーシャル諸島の発行だそうです。戦後のシリーズもののようで

これ以外にも、「バルバロッサ作戦」や「クルスク戦」など、有名な戦役は

ほとんど網羅しているほど、頻繁に登場します。

なぜマーシャル諸島なのか・・?ということは、「はじめに」に書かれていて、

現在でも国営事業として切手を発行している国がほとんどであり、

特にマーシャル諸島などは、外国のマニアに販売することで国庫を潤すことを

目的としているそうです。

「イタリア軍砂漠で敗走」となると、ヒトラーとムッソリーニ共同の切手が発売され、

「真珠湾攻撃」からは太平洋戦争が幅を利かせ始めます。

しかしここでは珍しく日本の「真珠湾攻撃」切手や「マレーの"鉄牛部隊"」切手が登場します。

これは、日本では戦時中、軍事関連の切手は十指に満たないほどしか発行しなかった・・

という理由によるもので、エース戦闘機の「零戦」も登場させなかったということです。

そして戦後しばらくたってから、外国で30種以上の「零戦」切手が発行され、

戦時中の名作というべきシリーズ切手を発行していたドイツでも、

メッサーシュミットBf-109などが戦後の鉤十字NG法律のため、発行されていないそうです。

「スターリングラード」ではさすがに勝敗の決した戦役だけあってか、ドイツの切手はなく、

戦後のソ連切手がほとんどですが、「スターリングラードで戦うルーマニア軍」という

ルーマニアで発行された切手がなんとも物悲しい気持ちになりました…。

この後に出てくる有名な独ソ戦役は、もちろん「モスクワ攻防戦」です。。。

まぁ、事実は1年前ですが、このスターリングラード戦と同時に行われている

「タイフーン作戦」というのも、想像したら笑ってしまいました。

1943年の「イタリア本土戦」でも、なぜか1年前の「ハイドリヒ暗殺」関連切手が登場しますが、

ドイツで発行された例のデスマスク「ハイドリヒ記念切手」の他にも、

チェコで発行された「英雄」切手、ヤン・クビシュとヨゼフ・ガブチックが描かれた切手も・・。

ふ~ん、こんなのもあるんですねぇ。

殺った方、殺られた方という双方に記念切手があるというのも不思議な感じです。。

ここからは戦局は完全にソ連寄り・・。レニングラードも開放されて「解放記念」切手も当然、

「ベルリン陥落記念」切手では白馬のジューコフ元帥の図柄もありました。

「ワルシャワ解放」でのポーランド蜂起軍といったポーランドの切手も気になるなぁ。

最後は「原爆」切手で締め括られます。

これらは当時存在しなかった国によって、原爆投下図案の切手が発行され続けているそうですが、

米国は「大戦50周年シリーズ」切手にそれを含める予定であったものの、

日本の反対にあって、変更せざるを得なくなったそうです。

120ページの本書は、ヨーロッパでの戦争と太平洋戦争の割合は半々・・といったところでしょうか。

やっぱりオールカラーというのが嬉しい一冊で、「コレ欲しいなぁ・・」なんて思いながら、

ジックリ楽しみました。

ただ、個人的には、「戦中に発行された切手」に興味があるので、

キャプションに発行年を記載して欲しかったですね。

ちなみに小学生の時に集めていた切手は、「日本郵便」の未使用切手に限定していて、

近くの郵便局に「1円切手を1枚ください」と買いに行ったときには、

局のお姉さま方に笑われた記憶が残っています。

そのコレクションはすべて従弟に譲ってしまいましたが、

今回、沸々と切手コレクター魂に火が付きつつあります・・。

もし集めるなら、第二次世界大戦当時のドイツの未使用切手限定ですね。

ヤフオクで調べてみましたが、そんなトンデモなく高いもんでもないようで、

「ハイドリヒ記念切手」が800円、「ヒトラー骸骨切手」が5000円。。

予想の1/5くらいでビックリしました。

これは本書の「あとがき」で述べられていることに関係があるのかも知れません。

「このようなテーマの切手は日本の世情に合わないせいか、展覧会の他にアピールの場がなく、

美術、スポーツ、乗り物などほとんどの切手に収集者の団体があるのに、

軍事、戦争だけは存在しない」。

ナチス・ドイツ関係の切手、葉書、封筒に絞った「切手が語るナチスの謀略」という本も

あるようなので、もう少し勉強してみます。