ベルリン攻防戦 激闘 東部戦線(3) [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

グランドパワー別冊の「ベルリン攻防戦 激闘 東部戦線(3)」を読破しました。

過去に6冊紹介している「独ソ戦車戦シリーズ」の

「ベルリン大攻防戦: ソ連軍最精鋭がベルリンへ突入」を読みたいと思っていたところ、

先日の「第2次大戦 ドイツ武装親衛隊」と一緒に本棚から出てきました。

2001年に発行された188ページで、定価2350円。

たくさん掲載されている写真を見ているうちに結局、そのまま読破してしまいました。

巻頭には「廃墟のベルリン・特選カラー写真集」として4ページ、15枚のカラー写真が・・。

しかし、ほとんどがフィルム映像のようで若干不鮮明ですね。

「ブランデンブルク門でイギリス勲章GCB(ナイト最高勲章)を授与されたジューコフ元帥」

も同様で、コレは「バス勲章」のナイト・グランド・クロスだと思いますが、

写真では赤の大綬が写っているだけ。。

モンティと一緒に写った綺麗な写真を見つけましたが、肘の下に勲章も見えます。

続いて「東部戦線ドイツ軍・特選カラー写真集」が8ページ。

1941年のバルバロッサからクルスク戦、1945年5月、チェコで武装解除されるドイツ軍・・、

といった写真です。このBlogに登場した写真も何枚かありますね。

こうして本文、1945年4月~の「ベルリン最終攻防戦」白黒写真集が始まります。

「オーデル川の前線を視察するハインリーチ上級大将」がいきなり登場。

これも「ヒトラー 最期の12日間」で使った写真ですね。

ハインリーチは久しぶりなので、カラー写真でも。。

そんなドイツ軍の防衛の様子が4ページ紹介されると、

残りはほとんどが一方的に攻めるソ連軍です。

ジューコフの第1白ロシア方面軍の主力である第8親衛軍チュイコフに、

第2ウクライナ方面軍司令官のロコソフスキー、

第1ウクライナ方面軍は司令官のコーネフ以外にも、その先鋒を務めたという

第3親衛戦車軍司令官のルイバルコ大将なども写真付きで紹介。

そしてベルリン近郊、さらにベルリン市内へ突入する強力なソ連軍部隊。

写真も鮮明なものが多いですし、キャプションもかなり詳細で、元はソ連側のものなんでしょう。

例えば下の写真なら、「1945年5月、国会議事堂を攻撃する第89重榴弾砲旅団の

M-1937型32口径152㎜重榴弾砲で、第1白ロシア方面軍第3打撃軍第79狙撃軍団の

重火力支援用に配属された、第1白ロシア方面軍第4突破砲兵軍団第12突破砲兵師団から

分遣されたもの」だということです。。「突破砲兵師団」て初めて聞きました・・。

当然、カチューシャ・ロケットのキャプションも詳しく書かれ、

「132㎜ロケット弾の弾胴には『第3帝国をぶっ飛ばせ』と書かれている」。

また、戦車や自走砲もバンバン出てきます。

T-34は思ったより少なくて、目立つのは「ISU-122」、「ISU-152」といった重装甲自走砲。

ドイツ軍のティーガーやパンターを撃破したことから、「アニマルハンター」の綽名も。。

他にも「SU-85」に、「SU-100」といった中装甲自走砲。

ちなみに表紙の写真は「ベルリン市街地に突入するIS2M型重戦車」で、

スターリン重戦車の後期型ですか。

この122mm砲の重戦車は各親衛重戦車連隊に配備されているそうですが、

連隊といっても5個中隊で、1個中隊は中隊本部と2個小隊から成り、

1個小隊は2両の重戦車を持っているだけ・・。

ですから、1個中隊は5両だけであり、連隊長車の1両を加えると26両という計算になりますが、

ココでは合計21両となっています。4個中隊の間違いなのかな??

いずれにしても戦車連隊で20両ちょっとというのは名前負けしてますね。

砲火の下、炎上するベルリン市街を逃げまどう婦人たちの写真に、

「短機関銃PPShを突きつけられ、引きずり出されたドイツ兵」の写真。

58ページでソ連軍は勝利してしまい、

以前に「1945年・ベルリン解放の真実 戦争・強姦・子ども」で紹介した、

市民のために食料の配布をする占領軍の写真に、

その一方、女性から自転車を強奪しようとするソ連兵の姿・・。

63ページからは1944年1月~の「ソ連軍、ポーランド制圧」。

ドイツ軍のティーガーやⅢ号突撃砲、ヘッツァーも申し訳程度に出てきますが、基本はソ連軍で、

「SU-122」とか、「SU-152」が登場しますが、細かいキャプションを読んでいると、

「SU」シリーズはKV(ヴォロシーロフ)戦車の車体、

「ISU」シリーズがIS(スターリン)戦車の車体であることが判ります。

その後はケーニヒスベルクでの戦闘写真、東ヨーロッパでの戦闘写真へと続きます。

下の写真は、第503重戦車大隊のティーガー231号車のそばで談話する、

SS第22義勇騎兵師団「マリア・テレジア」の機関銃弾薬手とハンガリー兵士だそうです。

やっぱりお互いハンガリー人なのかな??

チェコ解放の写真は多いですね。

面白いのは西側の亡命チェコスロバキア軍の旅団は「クロムウェル」で凱旋し、

東側の独立チェコスロヴバキア第1戦車旅団は第4ウクライナ方面軍に配属され、

鹵獲Ⅲ号突撃砲や、IS2M型重戦車でプラハでの勝利を祝っているところです。

133ページからは、「東ヨーロッパ戦線(1945)」と題して、最後の5ヵ月間を解説します。

ヴィスワ河橋頭堡の攻防戦に始まり、東プロイセン、オーデル河、ハンガリー戦区、

シュテッティン橋頭堡、キュストリン橋頭堡、そして首都ベルリン制圧作戦と、

攻撃側のソ連軍を中心に1ページ1枚程度の写真と戦況図を掲載しながら進みます。

50ページ以上ありますから、コレはちょっとした最終戦本を読んでいる感じですね。

それどころか、こんなに細かく書かれた戦記なんてあったかな。。

なかなかマニアックな一冊で、買った当時に読んでいても理解できなかったんでしょう。。

でも今回はソコソコ楽しめました。

特にソ連戦車と自走砲はこれだけ出てくれば、中盤以降になると

車種が即答できるようになったりして、身になりましたねぇ。

続編の「ベルリン攻防戦Ⅱ 激闘 東部戦線(4)」もありますので、続けて読んでみます。

t

グランドパワー別冊の「ベルリン攻防戦 激闘 東部戦線(3)」を読破しました。

過去に6冊紹介している「独ソ戦車戦シリーズ」の

「ベルリン大攻防戦: ソ連軍最精鋭がベルリンへ突入」を読みたいと思っていたところ、

先日の「第2次大戦 ドイツ武装親衛隊」と一緒に本棚から出てきました。

2001年に発行された188ページで、定価2350円。

たくさん掲載されている写真を見ているうちに結局、そのまま読破してしまいました。

巻頭には「廃墟のベルリン・特選カラー写真集」として4ページ、15枚のカラー写真が・・。

しかし、ほとんどがフィルム映像のようで若干不鮮明ですね。

「ブランデンブルク門でイギリス勲章GCB(ナイト最高勲章)を授与されたジューコフ元帥」

も同様で、コレは「バス勲章」のナイト・グランド・クロスだと思いますが、

写真では赤の大綬が写っているだけ。。

モンティと一緒に写った綺麗な写真を見つけましたが、肘の下に勲章も見えます。

続いて「東部戦線ドイツ軍・特選カラー写真集」が8ページ。

1941年のバルバロッサからクルスク戦、1945年5月、チェコで武装解除されるドイツ軍・・、

といった写真です。このBlogに登場した写真も何枚かありますね。

こうして本文、1945年4月~の「ベルリン最終攻防戦」白黒写真集が始まります。

「オーデル川の前線を視察するハインリーチ上級大将」がいきなり登場。

これも「ヒトラー 最期の12日間」で使った写真ですね。

ハインリーチは久しぶりなので、カラー写真でも。。

そんなドイツ軍の防衛の様子が4ページ紹介されると、

残りはほとんどが一方的に攻めるソ連軍です。

ジューコフの第1白ロシア方面軍の主力である第8親衛軍チュイコフに、

第2ウクライナ方面軍司令官のロコソフスキー、

第1ウクライナ方面軍は司令官のコーネフ以外にも、その先鋒を務めたという

第3親衛戦車軍司令官のルイバルコ大将なども写真付きで紹介。

そしてベルリン近郊、さらにベルリン市内へ突入する強力なソ連軍部隊。

写真も鮮明なものが多いですし、キャプションもかなり詳細で、元はソ連側のものなんでしょう。

例えば下の写真なら、「1945年5月、国会議事堂を攻撃する第89重榴弾砲旅団の

M-1937型32口径152㎜重榴弾砲で、第1白ロシア方面軍第3打撃軍第79狙撃軍団の

重火力支援用に配属された、第1白ロシア方面軍第4突破砲兵軍団第12突破砲兵師団から

分遣されたもの」だということです。。「突破砲兵師団」て初めて聞きました・・。

当然、カチューシャ・ロケットのキャプションも詳しく書かれ、

「132㎜ロケット弾の弾胴には『第3帝国をぶっ飛ばせ』と書かれている」。

また、戦車や自走砲もバンバン出てきます。

T-34は思ったより少なくて、目立つのは「ISU-122」、「ISU-152」といった重装甲自走砲。

ドイツ軍のティーガーやパンターを撃破したことから、「アニマルハンター」の綽名も。。

他にも「SU-85」に、「SU-100」といった中装甲自走砲。

ちなみに表紙の写真は「ベルリン市街地に突入するIS2M型重戦車」で、

スターリン重戦車の後期型ですか。

この122mm砲の重戦車は各親衛重戦車連隊に配備されているそうですが、

連隊といっても5個中隊で、1個中隊は中隊本部と2個小隊から成り、

1個小隊は2両の重戦車を持っているだけ・・。

ですから、1個中隊は5両だけであり、連隊長車の1両を加えると26両という計算になりますが、

ココでは合計21両となっています。4個中隊の間違いなのかな??

いずれにしても戦車連隊で20両ちょっとというのは名前負けしてますね。

砲火の下、炎上するベルリン市街を逃げまどう婦人たちの写真に、

「短機関銃PPShを突きつけられ、引きずり出されたドイツ兵」の写真。

58ページでソ連軍は勝利してしまい、

以前に「1945年・ベルリン解放の真実 戦争・強姦・子ども」で紹介した、

市民のために食料の配布をする占領軍の写真に、

その一方、女性から自転車を強奪しようとするソ連兵の姿・・。

63ページからは1944年1月~の「ソ連軍、ポーランド制圧」。

ドイツ軍のティーガーやⅢ号突撃砲、ヘッツァーも申し訳程度に出てきますが、基本はソ連軍で、

「SU-122」とか、「SU-152」が登場しますが、細かいキャプションを読んでいると、

「SU」シリーズはKV(ヴォロシーロフ)戦車の車体、

「ISU」シリーズがIS(スターリン)戦車の車体であることが判ります。

その後はケーニヒスベルクでの戦闘写真、東ヨーロッパでの戦闘写真へと続きます。

下の写真は、第503重戦車大隊のティーガー231号車のそばで談話する、

SS第22義勇騎兵師団「マリア・テレジア」の機関銃弾薬手とハンガリー兵士だそうです。

やっぱりお互いハンガリー人なのかな??

チェコ解放の写真は多いですね。

面白いのは西側の亡命チェコスロバキア軍の旅団は「クロムウェル」で凱旋し、

東側の独立チェコスロヴバキア第1戦車旅団は第4ウクライナ方面軍に配属され、

鹵獲Ⅲ号突撃砲や、IS2M型重戦車でプラハでの勝利を祝っているところです。

133ページからは、「東ヨーロッパ戦線(1945)」と題して、最後の5ヵ月間を解説します。

ヴィスワ河橋頭堡の攻防戦に始まり、東プロイセン、オーデル河、ハンガリー戦区、

シュテッティン橋頭堡、キュストリン橋頭堡、そして首都ベルリン制圧作戦と、

攻撃側のソ連軍を中心に1ページ1枚程度の写真と戦況図を掲載しながら進みます。

50ページ以上ありますから、コレはちょっとした最終戦本を読んでいる感じですね。

それどころか、こんなに細かく書かれた戦記なんてあったかな。。

なかなかマニアックな一冊で、買った当時に読んでいても理解できなかったんでしょう。。

でも今回はソコソコ楽しめました。

特にソ連戦車と自走砲はこれだけ出てくれば、中盤以降になると

車種が即答できるようになったりして、身になりましたねぇ。

続編の「ベルリン攻防戦Ⅱ 激闘 東部戦線(4)」もありますので、続けて読んでみます。

t

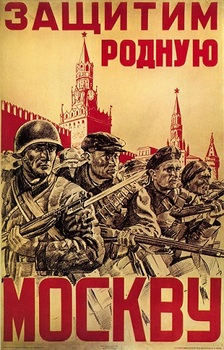

モスクワ攻防戦 -20世紀を決した史上最大の戦闘- [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

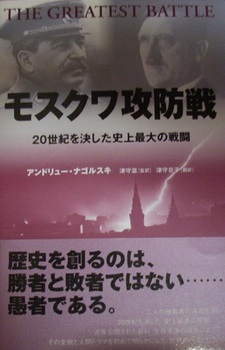

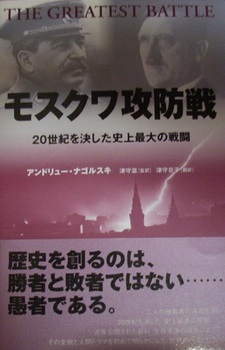

アンドリュー・ナゴルスキ著の「モスクワ攻防戦」を読破しました。

11月の「クルスク大戦車戦」を読んでいた際に、妙に気になりだした「モスクワ攻防戦」。

その時にも書きましたが、もし1941年の冬にモスクワが陥落していたら・・??

といった妄想を更に深めてみようというのが今回の趣旨です。。

原著は2007年、本書は2010年に出た、ハードカバー484ページ、3000円弱の大作ですが、

いつの間にか、古書が700円台まで下がっていましたのでラッキーですね。

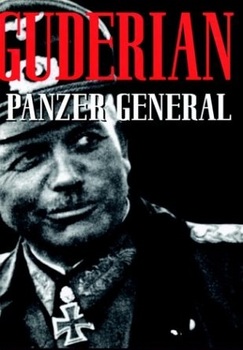

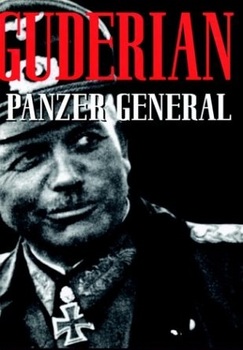

序章では、スターリンとヒトラー、そしてジューコフとグデーリアンの4名が

各1ページづつ、写真付きで紹介されたあと、

このモスクワ攻防戦が世間から忘れられかけていると語ります。

歴史家は代表的な戦闘として、スターリングラードやクルスクの戦いを挙げ、

レニングラード包囲の感動的な人間ドラマに関心を寄せる・・。

しかし、最も多くの血が流されたとされるスターリングラード戦では、

360万人の将兵が駆り出され、両軍の犠牲者は91万人。

対してモスクワ攻防戦では、700万人もの将兵が投入され、250万人が犠牲になった・・と、

第1次大戦の「ソンムの戦い」、110万人と比較しても、史上最大の戦闘とします。

第1章では、「開戦前夜」として、2人の独裁者を比較します。

女性問題では、スターリンの妻ナジェージダや、ヒトラーの姪ゲリなども紹介し、

なんとなく「対比列伝 ヒトラーとスターリン」といった雰囲気。

1940年の西方電撃戦の勝利の後、パリを訪れたヒトラーは、

アンヴァリッド(廃兵院)に立ち寄り、ナポレオンの柩を眺めます。

後に、「ナポレオンと同じ過ちを犯すつもりはない」と語るヒトラー。

自信過剰となったヒトラーは4ヵ月でソ連との戦闘を終了させるとして、

当初、侵攻開始日を5月15日としますが、

ムッソリーニがギリシャでドジを踏んだばかりに、1ヶ月延期・・。

よく、この1ヶ月の遅れがモスクワ攻略の失敗の原因とも言われていますが、

この年(1941)は、例外的に5月まで春の雪解けが長引いていて、

いずれにしても電撃的な侵攻は出来なかっただろう・・と書かれた本も以前に読みましたね。

東京からはゾルゲが「ドイツ軍の侵攻が始まる」と報告して、スターリンを激怒させ、

領空侵犯を繰り返すドイツ軍機を攻撃しないようにと、細心の注意を図ります。

4月18日、スターリンは珍しくモスクワ中央駅までわざわざ松岡外相を見送った後、

シューレンブルク大使を抱擁し、「これからも友人であり続けようではないか。

そのためには、あなた方ドイツ側も、そう努めてほしい!」と涙ぐましいほどに訴えます。

しかし、スターリンの切なる願いは叶わず、6月22日、「バルバロッサ」が発動。

絶望的な戦況に6月30日、スターリンは別荘に引き籠ってしまいます。

しびれを切らしたモロトフにミコヤン、ベリヤら、政治局一行が別荘を訪れると、

「何をしに来たんだ!」と逮捕を恐れているかのように叫びます。

それでも話が新設の国家防衛委員会の話になると、議長に就任することを了承。

う~む。。この有名なエピソードはミコヤンの回想からのようですが、

個人的には議長という最高司令官に任命されるためのスターリンの作戦だったと思います。

もちろん、それが「賭け」であり、逮捕される可能性もあるわけですが・・。

引き籠る前から、工場をまるごと、労働者も含めて、東部へ疎開させるよう

指示していたスターリンは、レーニンの遺体もチュメニに移送します。

腐敗しないよう定期的に特殊な溶液を塗ることが不可欠なレーニン。

科学者とその家族、警備員40名が特別列車で出発するのでした。

8月、スターリンは有名な指令を発します。

「降伏した者は悪意ある脱走兵とみなし、その家族は裏切り者の家族として逮捕する。

包囲された兵士は最後まで戦い、味方の戦線に復帰できるよう努力しなければならない。

降伏を選んだ者はいかなる手段をもってしても殺害される」。

そしてNKVDには逃亡した自国兵の捕虜を撃ち殺す権利も与えられます。

ドイツ兵に捕えられても、どのみち死刑宣告に等しいことを悟る赤軍兵たち・・。

報告書によれば、「前線から逃亡した」兵士、66万人が10月までに連れ戻され、

そのうちの2万人が逮捕されて、1万人が銃殺。

残りの63万人で死の突撃を行う「懲罰大隊」が編成されるのでした。

この緒戦でのソ連軍の敗走ぶりを説明するために、「大粛清」の章があります。

トハチェフスキー元帥らが処刑された話だけでなく、

「人民の敵の妻」として、8年の禁固刑に処せられていた元帥の奥さんが

モスクワ攻防戦の真っ最中の10月に処刑された話なども・・。

ポーランドやバルト3国から撤退するNKVDは、その地の囚人たちも殺害してから逃亡。

そして今度はやって来たドイツ軍、アインザッツグルッペンが仕事を始めるのです。

第4章は「ヒトラーとその将軍たち」。

8月まで快進撃を続けるドイツ装甲部隊ですが、突如としてモスクワではなく、

ウクライナの首都キエフが軍事目標となったことで、

中央軍集団司令官フォン・ボックは、ヒトラーを説得するためにグデーリアンを派遣します。

「モスクワが産業、交通、通信の要衝であり、この都市を占領すれば

ソ連軍は兵士や兵糧を各地に輸送するのが困難となるだけでなく、

ドイツ兵の士気が上がり、敵に精神的な打撃を与えることによって、

ウクライナなど、他の地域で勝利することも容易である」と力説するグデーリアン。

しかし、ブラウヒッチュをはじめ、ヒトラーを支持する高級将校の前に孤立無援で、

モスクワ進軍の代わりに、しぶしぶ全速力でキエフに向かうことになるのでした。

次の章では相手方の将軍が登場。もちろんジューコフです。

ロコソフスキー曰く、「常に強固な意志と決断力を有し、

部下に対する要求が厳しく、ときに厳格さが許容範囲を超えたことも事実である。

例えばモスクワ攻防戦の最中に、時折、弁解の余地がないほどの激しさを見せた」。

1990年代に出版されたジューコフの回想録完全版からも引用して、

ソ連軍の主役となる元帥についてノモンハン、レニングラードも含めて紹介します。

10月14日、北からモスクワへ雪崩れ込もうとするドイツ軍の玄関口となるルジェフが陥落。

モスクワへ通じる道には市民によって急ごしらえの対戦車障壁が設置されます。

そしてスターリンはヴォルガ川に面したクイブィシェフへの首都移転を決定。

外相モロトフを筆頭に、党、政府、および軍幹部を退避させるよう命ずるのです。

第6章は「欺瞞の同盟」という章タイトルで、英米とソ連の駆け引きが・・。

フランスが降伏して以来、1年間、単独で本土と北アフリカでドイツ軍と戦ってきた英国。

地上からヒトラーの影を消し去るために、ボルシェヴィキの悪魔に手を差し伸べることを

意に介しません。しかしせっかくの援助も英国嫌いのスターリンの傲慢な態度に

苛立ちを隠しきれないチャーチルと、それよりは友好的な関係を築くルーズヴェルト。

著者はポーランド系米国人で、ニューズウィーク誌の記者として、

モスクワ、ワルシャワ、ベルリンなど支局長を歴任したそうです。

そのため、本書では例えば「カティンの森」や、

ロンドンのポーランド亡命政府とスターリンの駆け引きなどにも触れられていました。

スターリンの側近であるミコヤンはバイクに乗ったドイツ兵が、

自分の別荘から30㌔離れた地点で目撃されたと報告します。

モスクワ防衛軍のサーチライトがドイツ爆撃機を狙う空中戦も激しさを増してきます。

20anti-aircraft20guns20at20Gorky20Park2C20Moscow2C20Russia2C202820Jul201941.jpg)

「モスクワ攻防1941」にあった18歳の少女、ゾーヤ・コスモジェミャーンスカヤの破壊活動や、

日本はドイツ側の要請に応じずに、東南アジアに進出するという情報を送ったゾルケなど、

破壊活動家とスパイの章も面白いですね。

ゾルゲが逮捕されたのが10月18日、タイミングはギリギリです。

その10月18日、自分のための専用列車が待つ駅に向かったスターリン。

しかし乗車はせずに立ち去った後、11月7日の革命記念日に軍事パレードを行うことを決定。

大雪が降り始めて、空襲の危険がなくなった赤の広場にスターリンが姿を現し、

参加した軍人たちは深い感銘を受けます。

スターリンが首都を離れたという噂を聞いていた兵士たちも同様、

「スターリンは俺たちと一緒にモスクワに留まることを選んだのだ!

これで俺たちは、ナチス野郎の棺桶に、釘を打ち込んでいるかのような気分になった」。

そんなソ連軍兵士たちに手こずるドイツ軍。

第1装甲軍のフォン・クライストは驚きを隠せません。

「ソ連兵はあまりに原始的だった。無数の機関銃に取り囲まれても降伏しなかった。

ドイツ人の勇敢さは説明可能だが、ロシア人の勇敢さは、メチャクチャな蛮勇である」。

本書に限った話ではありませんが、敵兵を殺すという表現というのは、

英語や、ドイツ語などではどれだけのバリエーションがあるんでしょう??

例えば日本語では、

「ドイツ軍は赤軍1個大隊を包囲し、殲滅した」という表現もあれば、

「ドイツ軍は包囲したロシア兵1000名を殺害した」という場合もあります。

フォン・クライストの言う状況下の場合には、

「皆殺しにした」とか、「虐殺した」、「殺戮した」と書かれることもありますね。

降伏しない敵を殺した・・という事実が、言葉の違いによって印象が違ってきます。

「殲滅」だと、「敵を殲滅せよ!」なんて師団長命令の軍事用語にも感じますが、

「皆殺しにして滅ぼすこと」という意味ですから、その言葉から受けるイメージが違うだけ。

このようなことって日本語だから起こることなんでしょうか・・。

またモスクワ南方の武器製造都市トゥーラをグデーリアンから守るために

日本軍の侵攻の危機が去った東部からシベリア師団がやってきます。

そして気温は氷点下20℃から、35℃にも下がり、完全な冬季装備のソ連軍に対して、

夏季軍装のままのドイツ軍将兵は凍傷に苦しみます。

女性物の衣服やストールだろうが、何でも活用し、

耳を凍傷から守るためか、頭にブラジャーを巻きつけているドイツ兵の死体も・・。

この苦境をヒトラーに進言したグデーリアンは12月6日、部下に別れを告げるのです。

ついに力尽きたドイツ軍に向けての反撃を陽気に指示するスターリン。

ジューコフは砲兵の弾薬が嘆かわしいほど不足していると警告しますが、聞き入れられません。

ヴャージマとルジェフのドイツ軍を包囲・撃破するハズが、逆に包囲されて全滅する始末。。

あのウラソフ将軍も登場して、見事な戦いを見せますが、

翌年、彼がドイツ軍の捕虜となり、裏切り者として最期を迎えるところまで書かれています。

最後の12章は「あまりにも犠牲を出し過ぎた勝利」。

自国民の命よりも、銃弾や砲弾の数の方を優先するスターリンの非情な論理。

開戦当初の失敗は大祖国戦争の記録から抹消され、

モスクワ攻略を断念したヒトラーもまた、自らの戦略の失敗をグデーリアンをはじめ、

陸軍総司令官に軍集団司令官らを罷免することで責任を転嫁します。

こうして著者は、「もしモスクワが攻略されていたら・・」と、推察。

グデーリアンの進言の通りに進んでいれば、8月末には首都を手に入れられていただろう。

そしてスターリンの指揮命令系統への打撃は、極めて深刻だっただろう・・とする説に、

戦いは長引いても、遅かれ早かれドイツ軍は敗退しただろう。

スターリンはどこまでも資源と兵士を投入し、最終的にはドイツ軍を撃退しただろう・・という説。

後者はソ連の大方の見方であり、多くの歴史家もこれを支持しているそうです。

ちなみにヴィトゲンシュタインはグデーリアン好きですが、それでも後者を支持します。

何故かと言うとグデーリアンはマトモですが、スターリンはマトモじゃないからです。。

言い方を変えると、1940年に電撃戦で敗れたフランス首脳からしてみれば、

「マンシュタイン・プラン」やグデーリアンの突進は、マトモじゃなかったんでしょう。

このレベルでは常人が考えうる戦略を超えたところに勝敗が存在する気がします。

読み終えた印象としては、ソ連側7、ドイツ側3、という具合でしょうか。

ドイツ側の記述は、ほぼヴィトゲンシュタインが過去に読んできた本からの抜粋であり、

新たな発見はありませんでした。その一方、ソ連側は初めて知った部分は多く、

これは新たに公開されたNKVDの機密文書、重要人物の子どもたちへのインタビュー、

未刊行の日記、手紙、回想録の類を大いに活用していることによるようです。

敗戦国のドイツから新史料が発表されることはほとんどなく、

勝者であり、20年ほど前に崩壊したソ連からそのような史料が出てくるのは当然で、

また英米側の記述も、ソ連との連合軍の駆け引きとして取り上げられていることから、

ソ連側が大きなウエイトを占めてしまうのは、しょうがないところでしょう。

とは言ってもスケールが大きく、写真も所々掲載されていて楽しめました。

なかなかのボリュームですが、3日で独破したくらいですから。。

アンドリュー・ナゴルスキ著の「モスクワ攻防戦」を読破しました。

11月の「クルスク大戦車戦」を読んでいた際に、妙に気になりだした「モスクワ攻防戦」。

その時にも書きましたが、もし1941年の冬にモスクワが陥落していたら・・??

といった妄想を更に深めてみようというのが今回の趣旨です。。

原著は2007年、本書は2010年に出た、ハードカバー484ページ、3000円弱の大作ですが、

いつの間にか、古書が700円台まで下がっていましたのでラッキーですね。

序章では、スターリンとヒトラー、そしてジューコフとグデーリアンの4名が

各1ページづつ、写真付きで紹介されたあと、

このモスクワ攻防戦が世間から忘れられかけていると語ります。

歴史家は代表的な戦闘として、スターリングラードやクルスクの戦いを挙げ、

レニングラード包囲の感動的な人間ドラマに関心を寄せる・・。

しかし、最も多くの血が流されたとされるスターリングラード戦では、

360万人の将兵が駆り出され、両軍の犠牲者は91万人。

対してモスクワ攻防戦では、700万人もの将兵が投入され、250万人が犠牲になった・・と、

第1次大戦の「ソンムの戦い」、110万人と比較しても、史上最大の戦闘とします。

第1章では、「開戦前夜」として、2人の独裁者を比較します。

女性問題では、スターリンの妻ナジェージダや、ヒトラーの姪ゲリなども紹介し、

なんとなく「対比列伝 ヒトラーとスターリン」といった雰囲気。

1940年の西方電撃戦の勝利の後、パリを訪れたヒトラーは、

アンヴァリッド(廃兵院)に立ち寄り、ナポレオンの柩を眺めます。

後に、「ナポレオンと同じ過ちを犯すつもりはない」と語るヒトラー。

自信過剰となったヒトラーは4ヵ月でソ連との戦闘を終了させるとして、

当初、侵攻開始日を5月15日としますが、

ムッソリーニがギリシャでドジを踏んだばかりに、1ヶ月延期・・。

よく、この1ヶ月の遅れがモスクワ攻略の失敗の原因とも言われていますが、

この年(1941)は、例外的に5月まで春の雪解けが長引いていて、

いずれにしても電撃的な侵攻は出来なかっただろう・・と書かれた本も以前に読みましたね。

東京からはゾルゲが「ドイツ軍の侵攻が始まる」と報告して、スターリンを激怒させ、

領空侵犯を繰り返すドイツ軍機を攻撃しないようにと、細心の注意を図ります。

4月18日、スターリンは珍しくモスクワ中央駅までわざわざ松岡外相を見送った後、

シューレンブルク大使を抱擁し、「これからも友人であり続けようではないか。

そのためには、あなた方ドイツ側も、そう努めてほしい!」と涙ぐましいほどに訴えます。

しかし、スターリンの切なる願いは叶わず、6月22日、「バルバロッサ」が発動。

絶望的な戦況に6月30日、スターリンは別荘に引き籠ってしまいます。

しびれを切らしたモロトフにミコヤン、ベリヤら、政治局一行が別荘を訪れると、

「何をしに来たんだ!」と逮捕を恐れているかのように叫びます。

それでも話が新設の国家防衛委員会の話になると、議長に就任することを了承。

う~む。。この有名なエピソードはミコヤンの回想からのようですが、

個人的には議長という最高司令官に任命されるためのスターリンの作戦だったと思います。

もちろん、それが「賭け」であり、逮捕される可能性もあるわけですが・・。

引き籠る前から、工場をまるごと、労働者も含めて、東部へ疎開させるよう

指示していたスターリンは、レーニンの遺体もチュメニに移送します。

腐敗しないよう定期的に特殊な溶液を塗ることが不可欠なレーニン。

科学者とその家族、警備員40名が特別列車で出発するのでした。

8月、スターリンは有名な指令を発します。

「降伏した者は悪意ある脱走兵とみなし、その家族は裏切り者の家族として逮捕する。

包囲された兵士は最後まで戦い、味方の戦線に復帰できるよう努力しなければならない。

降伏を選んだ者はいかなる手段をもってしても殺害される」。

そしてNKVDには逃亡した自国兵の捕虜を撃ち殺す権利も与えられます。

ドイツ兵に捕えられても、どのみち死刑宣告に等しいことを悟る赤軍兵たち・・。

報告書によれば、「前線から逃亡した」兵士、66万人が10月までに連れ戻され、

そのうちの2万人が逮捕されて、1万人が銃殺。

残りの63万人で死の突撃を行う「懲罰大隊」が編成されるのでした。

この緒戦でのソ連軍の敗走ぶりを説明するために、「大粛清」の章があります。

トハチェフスキー元帥らが処刑された話だけでなく、

「人民の敵の妻」として、8年の禁固刑に処せられていた元帥の奥さんが

モスクワ攻防戦の真っ最中の10月に処刑された話なども・・。

ポーランドやバルト3国から撤退するNKVDは、その地の囚人たちも殺害してから逃亡。

そして今度はやって来たドイツ軍、アインザッツグルッペンが仕事を始めるのです。

第4章は「ヒトラーとその将軍たち」。

8月まで快進撃を続けるドイツ装甲部隊ですが、突如としてモスクワではなく、

ウクライナの首都キエフが軍事目標となったことで、

中央軍集団司令官フォン・ボックは、ヒトラーを説得するためにグデーリアンを派遣します。

「モスクワが産業、交通、通信の要衝であり、この都市を占領すれば

ソ連軍は兵士や兵糧を各地に輸送するのが困難となるだけでなく、

ドイツ兵の士気が上がり、敵に精神的な打撃を与えることによって、

ウクライナなど、他の地域で勝利することも容易である」と力説するグデーリアン。

しかし、ブラウヒッチュをはじめ、ヒトラーを支持する高級将校の前に孤立無援で、

モスクワ進軍の代わりに、しぶしぶ全速力でキエフに向かうことになるのでした。

次の章では相手方の将軍が登場。もちろんジューコフです。

ロコソフスキー曰く、「常に強固な意志と決断力を有し、

部下に対する要求が厳しく、ときに厳格さが許容範囲を超えたことも事実である。

例えばモスクワ攻防戦の最中に、時折、弁解の余地がないほどの激しさを見せた」。

1990年代に出版されたジューコフの回想録完全版からも引用して、

ソ連軍の主役となる元帥についてノモンハン、レニングラードも含めて紹介します。

10月14日、北からモスクワへ雪崩れ込もうとするドイツ軍の玄関口となるルジェフが陥落。

モスクワへ通じる道には市民によって急ごしらえの対戦車障壁が設置されます。

そしてスターリンはヴォルガ川に面したクイブィシェフへの首都移転を決定。

外相モロトフを筆頭に、党、政府、および軍幹部を退避させるよう命ずるのです。

第6章は「欺瞞の同盟」という章タイトルで、英米とソ連の駆け引きが・・。

フランスが降伏して以来、1年間、単独で本土と北アフリカでドイツ軍と戦ってきた英国。

地上からヒトラーの影を消し去るために、ボルシェヴィキの悪魔に手を差し伸べることを

意に介しません。しかしせっかくの援助も英国嫌いのスターリンの傲慢な態度に

苛立ちを隠しきれないチャーチルと、それよりは友好的な関係を築くルーズヴェルト。

著者はポーランド系米国人で、ニューズウィーク誌の記者として、

モスクワ、ワルシャワ、ベルリンなど支局長を歴任したそうです。

そのため、本書では例えば「カティンの森」や、

ロンドンのポーランド亡命政府とスターリンの駆け引きなどにも触れられていました。

スターリンの側近であるミコヤンはバイクに乗ったドイツ兵が、

自分の別荘から30㌔離れた地点で目撃されたと報告します。

モスクワ防衛軍のサーチライトがドイツ爆撃機を狙う空中戦も激しさを増してきます。

20anti-aircraft20guns20at20Gorky20Park2C20Moscow2C20Russia2C202820Jul201941.jpg)

「モスクワ攻防1941」にあった18歳の少女、ゾーヤ・コスモジェミャーンスカヤの破壊活動や、

日本はドイツ側の要請に応じずに、東南アジアに進出するという情報を送ったゾルケなど、

破壊活動家とスパイの章も面白いですね。

ゾルゲが逮捕されたのが10月18日、タイミングはギリギリです。

その10月18日、自分のための専用列車が待つ駅に向かったスターリン。

しかし乗車はせずに立ち去った後、11月7日の革命記念日に軍事パレードを行うことを決定。

大雪が降り始めて、空襲の危険がなくなった赤の広場にスターリンが姿を現し、

参加した軍人たちは深い感銘を受けます。

スターリンが首都を離れたという噂を聞いていた兵士たちも同様、

「スターリンは俺たちと一緒にモスクワに留まることを選んだのだ!

これで俺たちは、ナチス野郎の棺桶に、釘を打ち込んでいるかのような気分になった」。

そんなソ連軍兵士たちに手こずるドイツ軍。

第1装甲軍のフォン・クライストは驚きを隠せません。

「ソ連兵はあまりに原始的だった。無数の機関銃に取り囲まれても降伏しなかった。

ドイツ人の勇敢さは説明可能だが、ロシア人の勇敢さは、メチャクチャな蛮勇である」。

本書に限った話ではありませんが、敵兵を殺すという表現というのは、

英語や、ドイツ語などではどれだけのバリエーションがあるんでしょう??

例えば日本語では、

「ドイツ軍は赤軍1個大隊を包囲し、殲滅した」という表現もあれば、

「ドイツ軍は包囲したロシア兵1000名を殺害した」という場合もあります。

フォン・クライストの言う状況下の場合には、

「皆殺しにした」とか、「虐殺した」、「殺戮した」と書かれることもありますね。

降伏しない敵を殺した・・という事実が、言葉の違いによって印象が違ってきます。

「殲滅」だと、「敵を殲滅せよ!」なんて師団長命令の軍事用語にも感じますが、

「皆殺しにして滅ぼすこと」という意味ですから、その言葉から受けるイメージが違うだけ。

このようなことって日本語だから起こることなんでしょうか・・。

またモスクワ南方の武器製造都市トゥーラをグデーリアンから守るために

日本軍の侵攻の危機が去った東部からシベリア師団がやってきます。

そして気温は氷点下20℃から、35℃にも下がり、完全な冬季装備のソ連軍に対して、

夏季軍装のままのドイツ軍将兵は凍傷に苦しみます。

女性物の衣服やストールだろうが、何でも活用し、

耳を凍傷から守るためか、頭にブラジャーを巻きつけているドイツ兵の死体も・・。

この苦境をヒトラーに進言したグデーリアンは12月6日、部下に別れを告げるのです。

ついに力尽きたドイツ軍に向けての反撃を陽気に指示するスターリン。

ジューコフは砲兵の弾薬が嘆かわしいほど不足していると警告しますが、聞き入れられません。

ヴャージマとルジェフのドイツ軍を包囲・撃破するハズが、逆に包囲されて全滅する始末。。

あのウラソフ将軍も登場して、見事な戦いを見せますが、

翌年、彼がドイツ軍の捕虜となり、裏切り者として最期を迎えるところまで書かれています。

最後の12章は「あまりにも犠牲を出し過ぎた勝利」。

自国民の命よりも、銃弾や砲弾の数の方を優先するスターリンの非情な論理。

開戦当初の失敗は大祖国戦争の記録から抹消され、

モスクワ攻略を断念したヒトラーもまた、自らの戦略の失敗をグデーリアンをはじめ、

陸軍総司令官に軍集団司令官らを罷免することで責任を転嫁します。

こうして著者は、「もしモスクワが攻略されていたら・・」と、推察。

グデーリアンの進言の通りに進んでいれば、8月末には首都を手に入れられていただろう。

そしてスターリンの指揮命令系統への打撃は、極めて深刻だっただろう・・とする説に、

戦いは長引いても、遅かれ早かれドイツ軍は敗退しただろう。

スターリンはどこまでも資源と兵士を投入し、最終的にはドイツ軍を撃退しただろう・・という説。

後者はソ連の大方の見方であり、多くの歴史家もこれを支持しているそうです。

ちなみにヴィトゲンシュタインはグデーリアン好きですが、それでも後者を支持します。

何故かと言うとグデーリアンはマトモですが、スターリンはマトモじゃないからです。。

言い方を変えると、1940年に電撃戦で敗れたフランス首脳からしてみれば、

「マンシュタイン・プラン」やグデーリアンの突進は、マトモじゃなかったんでしょう。

このレベルでは常人が考えうる戦略を超えたところに勝敗が存在する気がします。

読み終えた印象としては、ソ連側7、ドイツ側3、という具合でしょうか。

ドイツ側の記述は、ほぼヴィトゲンシュタインが過去に読んできた本からの抜粋であり、

新たな発見はありませんでした。その一方、ソ連側は初めて知った部分は多く、

これは新たに公開されたNKVDの機密文書、重要人物の子どもたちへのインタビュー、

未刊行の日記、手紙、回想録の類を大いに活用していることによるようです。

敗戦国のドイツから新史料が発表されることはほとんどなく、

勝者であり、20年ほど前に崩壊したソ連からそのような史料が出てくるのは当然で、

また英米側の記述も、ソ連との連合軍の駆け引きとして取り上げられていることから、

ソ連側が大きなウエイトを占めてしまうのは、しょうがないところでしょう。

とは言ってもスケールが大きく、写真も所々掲載されていて楽しめました。

なかなかのボリュームですが、3日で独破したくらいですから。。

幻の英本土上陸作戦 [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

リチャード・コックス著の「幻の英本土上陸作戦」を読破しました。

先日の「ナチを欺いた死体」を読んでいた際に、たまたま見つけた

1987年、262ページの朝日ソノラマからの一冊を紹介します。

「英本土上陸作戦」とは、いわゆる「あしか(ゼーレーヴェ)作戦」のことであり、

その作戦の実行は「幻」に終わったことはご存知だと思いますが、

単なる「もしも本」と思って軽い気持ちで買ってみたところ、

序文では本書の内容は、英国の一流紙デイリー・テレグラフと英陸軍士官学校で企画された

陸軍大学校での「図上演習」というシッカリした「もしも」だということです。

この「図上演習」には英独の有名軍人らが出席しており、

例えばドイツ側の審判員では1944年、B軍集団司令官ロンメルの海軍副官を勤め、

「ノルマンディのロンメル」の著者でもあり、実際のあしか作戦の準備にも携わった

戦後の初代ドイツ連邦海軍総監、フリードリヒ・ルーゲ提督。

そして空軍からはアドルフ・ガーランドも審判員として出席しており、

いやいや、コレは気合が入りますねぇ。

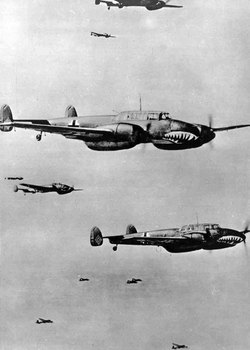

英独空軍同士の熾烈なバトル・オブ・ブリテンが一息ついた1940年9月22日の明け方、

英国南部ハイスの海岸上空に姿を現した"ユンカースのおばさん"こと、Ju-52の編隊。

真っ先に飛び降りるのはマインドル大佐です。

彼は第7空挺師団の最強の大隊を率いて先陣を務めますが、

この師団の名前は架空のようで「第1降下猟兵師団」をイメージしているのかも知れません。

そして対岸のカレーで無線連絡を聞くのは、第16軍司令官のブッシュ上級大将であり、

彼の参謀長は「できる男」、モーデル少将です。

A軍集団ルントシュテット元帥がこの「あしか作戦」にほとんど確信を持たなかったことから、

部下であるブッシュが事実上の責任者となって、計画立案も立てているのです。

第1戦術目標はロンドン南部からポーツマスに至る、ケント州など4州の確保に8日間。

降下猟兵が無事に降り立つと同時にドイツ海軍の船団も上陸します。

ドイツ中から曳き船や艀が集められ、間に合わせに大砲を装備した沿岸貿易船に、

Sボートの護衛によってダンケルクから海峡をなんとか渡って来たのです。その数、180隻。

そしてこのぶざまな隊列船団から6人乗りの突撃ボートで

陸軍兵士(第17(歩兵?)師団)は上陸を敢行するのでした。

また第26戦闘航空団(JG26)を指揮する騎士十字章拝領者のガーランド中佐も

ミッキーマウスが描かれたBf-109に自ら乗り込み、空から陸海軍を支援。

一方、ドイツ軍の本土進攻の知らせを受けた英首相チャーチルは、

バッキンガム宮殿へと赴きますが、国王は爆撃下にあるロンドンから避難することを拒否。

国内軍総司令官のアラン・ブルックとともに反撃作戦を検討しますが、

南部にはわずか3個師団しかおらず、国内軍の装備は「ダンケルク」から立ち直ってはいません。

昼にはドイツ軍の水陸両用戦車がSF小説の怪物のように海から這い上がってきます。

そして雑多な船団は侵攻第2波のために、50隻の損害を出しながらも帰路につくのでした。

しかしレーダー海軍総司令官にとっては、英本国艦隊の所在が気がかりです。

4月にはノルウェー戦で多くの損害を被っており、重巡ヒッパーと、ポケット戦艦シェアは

アイルランド沖で陽動作戦に出て、本国艦隊を引き離そうとしています。

ドイツ海軍としては機雷原とデーニッツのUボートに頼るしかありません。

それでも英巡洋艦と駆逐艦が海峡に現れると、ドイツ空軍のシュトゥーカ50機が舞い降ります。

罠を張っていた"スカバフローの雄牛"こと、ギュンター・プリーンも潜望鏡から確認すると、

駆逐艦2隻をたちまち撃沈。

そんなこんなでブッシュの第16軍の他にも、シュトラウス上級大将の第9軍の2個師団も上陸。

9万人の兵員で橋頭堡を拡大し、第1撃は成功と考えるドイツ軍最高司令部とヒトラー。

翌日の夕方、簡単な特別任務の志願者をためらいながらも募るガーランド。

その任務とは早速、英占領地の総督に任命されたラインハルト・ハイドリヒを護衛して

無事に英国本土へ送り届けることです。

彼の不安はパイロットの誰かが、護衛するよりも撃墜したいと考えるのでは??

英独の空中戦は苛烈さを増しています。

英空軍の戦闘機隊を仕切るダウディング大将は予備も繰り出して徹底抗戦し、

ドイツ空軍参謀総長のイェショネクは、ゲーリングに提出する報告書の作成に大わらわ。。

敵機の撃墜数をチェックしながら苦々しげに語ります。

「この数字が正しければ英空軍には戦闘機が200機しか残っていない。

だが今もカレーやシェルブールを空襲している。5割かた多めにみている」。

こうしてゲーリングは「私の空軍は夜を徹して船団護衛を続ける」と

レーダー提督とヒトラーに宣言してしまうのでした。

そして迎えた24日の朝、兵士と補給の弾薬、そして戦車を積んだ第2波の艀船団が出航。

そこへ姿を現す英駆逐艦隊。無力な艀に直撃弾を浴びせかける海上の大殺戮。

護衛の戦闘機からの支援要請を受けたドイツ中型爆撃機600機が空に舞い上がり、

英空軍もすべての飛行隊を投入する大空戦も始まります。

やがて弾薬不足に陥った侵攻軍は各所で崩壊の兆しを見せ始めます。

やる気満々で、手榴弾を使用した猛烈な突撃を敢行するオーストラリア軍の前に、

また銃剣と素手で戦う以外の術がないとカナダ軍に降伏する部隊も・・。

遂に自信満々だったゲーリングもヒトラーに撤退を要請します。

これは飛行隊の損害ではなく、彼の私兵である降下猟兵たちを救うための進言なのでした。

原著は1974年に「オペレーション・シーライオン」として発表されたもので、

英側にも多くの人物が登場しますが、本書の主役となるのはマインドルです。

なぜかはわかりませんが、実にシブイ人選で、

「国防市民軍はスパイとして銃殺」といった総統命令に苦しんだり・・と、

好感が持てました。

戦局の動きは「図上演習」どおりだとは思いますが、結構なストーリー仕立てで、

その部分や、特に会話などは著者の創作だと思われます。

特に前半から中盤にかけてはドイツ侵攻軍の作戦が順調で、

ひょっとしたら・・と何度も思ってしまいましたが、

最後はやっぱり海軍力の差が致命的でしたね。。

いままで何度も読んだ「あしか作戦」が実現していたら・・というのは

なんとなく考えたことがありますが、このように具体的に書かれていると

結果はどうあれ、スッキリした気分になりました。

リチャード・コックス著の「幻の英本土上陸作戦」を読破しました。

先日の「ナチを欺いた死体」を読んでいた際に、たまたま見つけた

1987年、262ページの朝日ソノラマからの一冊を紹介します。

「英本土上陸作戦」とは、いわゆる「あしか(ゼーレーヴェ)作戦」のことであり、

その作戦の実行は「幻」に終わったことはご存知だと思いますが、

単なる「もしも本」と思って軽い気持ちで買ってみたところ、

序文では本書の内容は、英国の一流紙デイリー・テレグラフと英陸軍士官学校で企画された

陸軍大学校での「図上演習」というシッカリした「もしも」だということです。

この「図上演習」には英独の有名軍人らが出席しており、

例えばドイツ側の審判員では1944年、B軍集団司令官ロンメルの海軍副官を勤め、

「ノルマンディのロンメル」の著者でもあり、実際のあしか作戦の準備にも携わった

戦後の初代ドイツ連邦海軍総監、フリードリヒ・ルーゲ提督。

そして空軍からはアドルフ・ガーランドも審判員として出席しており、

いやいや、コレは気合が入りますねぇ。

英独空軍同士の熾烈なバトル・オブ・ブリテンが一息ついた1940年9月22日の明け方、

英国南部ハイスの海岸上空に姿を現した"ユンカースのおばさん"こと、Ju-52の編隊。

真っ先に飛び降りるのはマインドル大佐です。

彼は第7空挺師団の最強の大隊を率いて先陣を務めますが、

この師団の名前は架空のようで「第1降下猟兵師団」をイメージしているのかも知れません。

そして対岸のカレーで無線連絡を聞くのは、第16軍司令官のブッシュ上級大将であり、

彼の参謀長は「できる男」、モーデル少将です。

A軍集団ルントシュテット元帥がこの「あしか作戦」にほとんど確信を持たなかったことから、

部下であるブッシュが事実上の責任者となって、計画立案も立てているのです。

第1戦術目標はロンドン南部からポーツマスに至る、ケント州など4州の確保に8日間。

降下猟兵が無事に降り立つと同時にドイツ海軍の船団も上陸します。

ドイツ中から曳き船や艀が集められ、間に合わせに大砲を装備した沿岸貿易船に、

Sボートの護衛によってダンケルクから海峡をなんとか渡って来たのです。その数、180隻。

そしてこのぶざまな隊列船団から6人乗りの突撃ボートで

陸軍兵士(第17(歩兵?)師団)は上陸を敢行するのでした。

また第26戦闘航空団(JG26)を指揮する騎士十字章拝領者のガーランド中佐も

ミッキーマウスが描かれたBf-109に自ら乗り込み、空から陸海軍を支援。

一方、ドイツ軍の本土進攻の知らせを受けた英首相チャーチルは、

バッキンガム宮殿へと赴きますが、国王は爆撃下にあるロンドンから避難することを拒否。

国内軍総司令官のアラン・ブルックとともに反撃作戦を検討しますが、

南部にはわずか3個師団しかおらず、国内軍の装備は「ダンケルク」から立ち直ってはいません。

昼にはドイツ軍の水陸両用戦車がSF小説の怪物のように海から這い上がってきます。

そして雑多な船団は侵攻第2波のために、50隻の損害を出しながらも帰路につくのでした。

しかしレーダー海軍総司令官にとっては、英本国艦隊の所在が気がかりです。

4月にはノルウェー戦で多くの損害を被っており、重巡ヒッパーと、ポケット戦艦シェアは

アイルランド沖で陽動作戦に出て、本国艦隊を引き離そうとしています。

ドイツ海軍としては機雷原とデーニッツのUボートに頼るしかありません。

それでも英巡洋艦と駆逐艦が海峡に現れると、ドイツ空軍のシュトゥーカ50機が舞い降ります。

罠を張っていた"スカバフローの雄牛"こと、ギュンター・プリーンも潜望鏡から確認すると、

駆逐艦2隻をたちまち撃沈。

そんなこんなでブッシュの第16軍の他にも、シュトラウス上級大将の第9軍の2個師団も上陸。

9万人の兵員で橋頭堡を拡大し、第1撃は成功と考えるドイツ軍最高司令部とヒトラー。

翌日の夕方、簡単な特別任務の志願者をためらいながらも募るガーランド。

その任務とは早速、英占領地の総督に任命されたラインハルト・ハイドリヒを護衛して

無事に英国本土へ送り届けることです。

彼の不安はパイロットの誰かが、護衛するよりも撃墜したいと考えるのでは??

英独の空中戦は苛烈さを増しています。

英空軍の戦闘機隊を仕切るダウディング大将は予備も繰り出して徹底抗戦し、

ドイツ空軍参謀総長のイェショネクは、ゲーリングに提出する報告書の作成に大わらわ。。

敵機の撃墜数をチェックしながら苦々しげに語ります。

「この数字が正しければ英空軍には戦闘機が200機しか残っていない。

だが今もカレーやシェルブールを空襲している。5割かた多めにみている」。

こうしてゲーリングは「私の空軍は夜を徹して船団護衛を続ける」と

レーダー提督とヒトラーに宣言してしまうのでした。

そして迎えた24日の朝、兵士と補給の弾薬、そして戦車を積んだ第2波の艀船団が出航。

そこへ姿を現す英駆逐艦隊。無力な艀に直撃弾を浴びせかける海上の大殺戮。

護衛の戦闘機からの支援要請を受けたドイツ中型爆撃機600機が空に舞い上がり、

英空軍もすべての飛行隊を投入する大空戦も始まります。

やがて弾薬不足に陥った侵攻軍は各所で崩壊の兆しを見せ始めます。

やる気満々で、手榴弾を使用した猛烈な突撃を敢行するオーストラリア軍の前に、

また銃剣と素手で戦う以外の術がないとカナダ軍に降伏する部隊も・・。

遂に自信満々だったゲーリングもヒトラーに撤退を要請します。

これは飛行隊の損害ではなく、彼の私兵である降下猟兵たちを救うための進言なのでした。

原著は1974年に「オペレーション・シーライオン」として発表されたもので、

英側にも多くの人物が登場しますが、本書の主役となるのはマインドルです。

なぜかはわかりませんが、実にシブイ人選で、

「国防市民軍はスパイとして銃殺」といった総統命令に苦しんだり・・と、

好感が持てました。

戦局の動きは「図上演習」どおりだとは思いますが、結構なストーリー仕立てで、

その部分や、特に会話などは著者の創作だと思われます。

特に前半から中盤にかけてはドイツ侵攻軍の作戦が順調で、

ひょっとしたら・・と何度も思ってしまいましたが、

最後はやっぱり海軍力の差が致命的でしたね。。

いままで何度も読んだ「あしか作戦」が実現していたら・・というのは

なんとなく考えたことがありますが、このように具体的に書かれていると

結果はどうあれ、スッキリした気分になりました。

戦争と飢餓 [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

リジー・コリンガム著の「戦争と飢餓」を読破しました。

去年の12月に出たばかりの600ページの大作を紹介します。

タイトルと表紙の写真もなかなかインパクトのあるものですが、

原題は「The Taste of War」、戦争の味ってところでしょうか・・。

「第2次大戦中、軍人の戦死者数1950万人に匹敵する、2000万人の人々が、

飢餓、栄養失調、それにともなう病気によって悲惨な死を迎えた。」

という、食糧から戦争を見つめ直す、興味深い一冊です。

全4部から成る本書はまず、「食糧 -戦争の原動力」からです。

戦争を始めた当事国であるドイツと日本がなぜ他国に侵攻したのかを分析。

ドイツの章では18世紀から19世紀にかけて小麦から肉へと食事が変化し、

英国を中心に植民地が食料供給として重要となっていった歴史に、

第1次大戦のドイツの敗北の大きな要因として、連合軍による海上封鎖を挙げ、

ドイツが悲惨な飢餓状態に陥ったとしています。

そして若きヒトラーも、市民が飢えることの危険性を身を持って実感するのです。

やがてナチスが政権に就くと農業食糧相のヴァルター・ダレが「土に戻る」ことを奨励しますが、

彼の提案した農業改革案はヒトラーにとって退屈なものになってしまいます。

ヒトラーの考えは米国と同じ水準の富と繁栄を築くには、米国西部に匹敵する場所・・、

すなわち、東部の領土を拡大、「レーベンスラウム(生存圏)」の征服です。

そしてこの考えを共有するのはダレの古い友人でもあったヒムラーなのでした。

しかし本書ではこの農業とレーベンスラウムに関わる責任者は彼らではなく、

ドイツの農業と工業を若返らせ、大規模な再軍備プログラムに着手する

4ヵ年計画の責任者ゲーリングと、ダレの後任である

ヘルベルト・バッケ農業食糧相を中心に展開します。

バッケはグルジア生まれで1914年に敵性外国人としてウラル地方に拘留された経験から、

根っからのロシア嫌いであり、本書の主役の一人です。

バルバロッサ作戦の前、1941年2月にバッケによって策定された「飢餓計画」は

ゲーリングとヒトラーの承認を得ます。

それは「住民の存在を無視すれば、ソ連は巨大な資源基地に変貌させられる」。

もともとウクライナの占領を目論んできたヒトラーにはピッタリの提案です。

ウクライナの食糧を遮断して、行先をドイツの食卓へと変更すれば、

結果的に信じがたいほどの飢餓がロシアの都市と工業地帯を見舞い、

「いわば死滅するだろう」。

しかしポーランド、ウクライナ、白ロシアからユダヤ人を追放し、

アインザッツグルッペンが虐殺し、無人と化した農地に民族ドイツ人が入植しても、

農学者たちが期待したほどの効果は表れません。

土地を追われた人々が復讐に燃えて戻ってきて、家を焼いたり、殺したり・・。

戦争開始から2年半が経っても、予定の4万人の移住者に対して、

移住を申請した農民はわずか4500人に留まるのでした。

続いて日本の状況です。

ナチスドイツの場合と同じく、食糧供給の問題が戦争の火種・・。

天然資源に恵まれない島国で、米国からは石油など輸入の1/3を依存。

1930年代の大恐慌や国内の飢饉に触れ、日中戦争と朝鮮半島、満州開拓などの

実情を解説します。そして東南アジアのヨーロッパ各国の植民地に目を付けるのでした。

こうして第2部「食糧をめぐる戦い」へ・・。

真珠湾攻撃への憎悪からカリフォルニア州の10%の生産高を生み出していた

日系米国人は、いい機会とばかりに収容所へ入れられ、

多くの農場が捨て値で売り払われます。

また英国では戦時下の過酷な農場での労働に就いたのは

8万人に上る婦人農耕部隊「ランドガール(若い農婦)」です。

英国vsドイツの大西洋の戦いもレーダー海軍総司令官とデーニッツらが登場し、

著者は女性ですが、Uボート戦についてもなかなか書いていますね。

また、英国の重要な植民地、インドのベンガル地方で起こった「大飢饉」には

かなりのページを割き、ガンジーらインド人と、その独立運動を激しく嫌悪していた

首相チャーチルに自国の備蓄で生き延びるようにされた結果、

この飢饉で300万人が死んだということです。

一方、ドイツ国内の食糧事情といえば、英国のランドガールのような女性ではなく、

農場での働き手は「外国人労働者」です。

ポーランドとウクライナからは女性を中心に130万人、

フランスとソ連の戦争捕虜120万人が農家で働きます。

本書でも人種法によって、ドイツ人と恋愛関係になったら死刑・・といったことも

紹介されていますが、農家の中にはこのような制度をバカバカしいとして

無視する人も大勢いたそうです。ある手紙にはこう書かれています。

「待遇を良くすれば監視しなくても良く働きます。食事も私たちと一緒にとっています。

本当は禁じられていることですけど」。

このような農場では、都市部のドイツ人より、食べ物に恵まれていたそうです。

そんなドイツも長引く戦争で配給も滞り、ベルギーやフランスといった占領国に

「飢餓を輸出」します。

自国民が飢える前に、まず占領国が飢えるべし・・という理屈ですね。

同盟国のイタリアは軍事面で無能、かつ人種的に劣るとみなされ、

ほとんど敬意を払われないものの、逆に占領国のデンマークは同胞アーリア人として、

ナチスは特別に農業行政にさほど干渉しません。

結果、デンマークの農家は牛肉、牛乳、豚肉、ベーコンの生産を増やすのでした。

東部戦線のドイツ軍は、早々に補給線が伸びすぎたことから、

「現地の食糧で生活する」ことを余儀なくされます。

これは早い話が、部隊が日常的に村から略奪する・・という意味ですね。

しかし戦争1年目はまだしも、2年も3年も続くとなると、そうはいきません。

ソ連の民間人には最低限の食糧しか与えず、ユダヤ人の他、

戦争捕虜は収容所で意図的に餓死させられます。

包囲されたレニングラードでは100万人が死に、ハリコフでも45万人のうち15万人が・・。

そのような仕打ちに闇市が横行し、ドイツは自らの首を絞めることになるわけです。

「レニングラード封鎖: 飢餓と非情の都市1941-44」という新刊が出ましたので、

こりゃまた、読まなきゃなりませんね。

まぁ、とにかく読んでいてお腹が減ってきますねぇ。。

200ページ程度読んだ晩には、ジャガイモたっぷりシチューを作ってしまいました。

「シチュー大砲」と呼ばれる野戦炊事車に群がる、

前線のドイツ軍将兵のような気持ちです。。

第3部「食糧の政治学」。「天皇のために飢える日本」という章からです。

ここでは1920年代、陸軍で食糧改革が行われ、中華や洋食の献立を・・

という話が面白かったですね。

カレー、シチュー、炒め物、中華麺、豚カツ、から揚げなど、

農民の生活ではお目にかかれなかった料理が兵士たちに提供され、喜ばれます。

安価でタンパク質や脂肪摂取量を増やせるという利点があるわけですが、

日本食というのは地方ごとに味の違いがあり、味噌汁ひとつとってみても、

全員に好まれるように作るのはとても難しい・・。

ちなみにヨーロッパでも各国によって豚肉を多く食べるドイツ、

羊肉が多い英国など、伝統的に好みは分かれていて、

それは当然「パン」にも当てはまります。

そしてそんな好みのパンの原材料となる小麦などは各国とも輸入に頼っており、

品質を維持するためには国政レベルでの努力が必要なのです。

しかし、ニューギニア島で飢えによりゆっくりと崩壊に向かう日本軍の話になると

とても笑ってはいられない、壮絶なサバイバルが繰り広げられます。

コウモリ、ヒル、ミミズ、ムカデ、それ以外のあらゆる昆虫と命あるものは食され、

ひとつ紹介すれば第18軍司令官が1944年12月に発した命令。

「連合軍兵士の死体は食べても良いが、同胞の死体は食べてはならない」。

日本本土でも食糧難となり、特にコメ不足は深刻です。

そういえばヴィトゲンシュタインの実家からも近い、

後楽園球場は畑になったり、不忍池も水を抜いて水田になったという話を

聞いたことがあります。ほとんどヤケクソですね。。

ソ連では「ウクライナ大飢饉」を経験していることもあって、生き延びる術も知っています。

死んだ馬を掘り返して、その肉を食べる姿に驚くドイツ兵・・。

また、米国からは武器貸与法によってトラックや戦車だけでなく、

大量の食糧が届いてきます。

前線では唯一のタンパク源だった「干し魚」に代わり、「スパム」の缶詰が登場。

「ゲーリングがゲッベルスのズボンをはけるようになるまで戦いは終わらない」と

ベルリン市民がジョークを言っていたように、ゲーリングお気に入りのレストラン

「ホルヒャー」に怒れる群衆を焚きつけて襲わせるゲッベルスに対し、

そうはさせじとドイツ空軍の分遣隊をレストランの護衛に付けるゲーリング。

この戦いは、最終的に食材が無くなってレストランが閉店したことで、

ゲーリングの敗北。。

米国はというと一応、配給制度となっていますが、以前の生活とはほとんど変わりません。

工業も農業も世界中の需要に応えるために、市民生活は好景気で、

「戦争がもっと続けばよいのに・・」と言った女性が、紳士に傘で叩かれるエピソードも。。

そんな状況に出てくるのは、やっぱり「コカ・コーラ」。

「戦争努力の最大化における休憩時間の重要性」と題して、政府に取り入り、

ケンタッキーの砲弾工場では「どの建物にもコカ・コーラはあるものの、水は一滴もない・・」。

米国兵士も基本糧食は4300キロカロリーと膨大です。

太平洋の熱帯地で戦っていた日本軍はその半分以下であり、受け取れることすらまれです。

野戦炊事向けに栄養バランスのとれたBレーションやKレーションも考案。

また米国は英国にも大変な量の食糧援助もしています。

最後の第4部は「戦争の余波」です。

第2次大戦が終わったからといって、世界の生活が急に元に戻るわけもなく、

そこには「腹ペコの世界」が広がっています。

1948年からはじまった「マーシャルプラン」によって西欧は自立をはじめ、

日本では以前の雑穀や大麦からなる農民食から、配給されていた米が

主食としての地位を確立したとして、こう締めくくります。

「白米を日本国民の主食に変貌させたのは、第2次世界大戦なのだ」。

後半120ページは出典となっていますので、本文は実際480ページです。

また、原著から3割程度削った短縮版とのことですが、それでも十分に読みごたえがあり、

各国の食糧事情だけでなく、女性ながら戦争の推移もよく書けていました。

そしてこのような食糧問題が第2次大戦の勃発と勝敗を決めたわけではなく、

あくまで要因の一つとして、その観点で研究されたことも明確でした。

ドイツ軍だけでなく、同じ立場で日本軍にも言及していたことから、

やっぱり日本人としていろいろ気になることも多かったですねぇ。

つい先ほど、「写真で見る日本陸軍兵営の食事」という本を発見しました。

コレはちょっと読んでみたくなります。

リジー・コリンガム著の「戦争と飢餓」を読破しました。

去年の12月に出たばかりの600ページの大作を紹介します。

タイトルと表紙の写真もなかなかインパクトのあるものですが、

原題は「The Taste of War」、戦争の味ってところでしょうか・・。

「第2次大戦中、軍人の戦死者数1950万人に匹敵する、2000万人の人々が、

飢餓、栄養失調、それにともなう病気によって悲惨な死を迎えた。」

という、食糧から戦争を見つめ直す、興味深い一冊です。

全4部から成る本書はまず、「食糧 -戦争の原動力」からです。

戦争を始めた当事国であるドイツと日本がなぜ他国に侵攻したのかを分析。

ドイツの章では18世紀から19世紀にかけて小麦から肉へと食事が変化し、

英国を中心に植民地が食料供給として重要となっていった歴史に、

第1次大戦のドイツの敗北の大きな要因として、連合軍による海上封鎖を挙げ、

ドイツが悲惨な飢餓状態に陥ったとしています。

そして若きヒトラーも、市民が飢えることの危険性を身を持って実感するのです。

やがてナチスが政権に就くと農業食糧相のヴァルター・ダレが「土に戻る」ことを奨励しますが、

彼の提案した農業改革案はヒトラーにとって退屈なものになってしまいます。

ヒトラーの考えは米国と同じ水準の富と繁栄を築くには、米国西部に匹敵する場所・・、

すなわち、東部の領土を拡大、「レーベンスラウム(生存圏)」の征服です。

そしてこの考えを共有するのはダレの古い友人でもあったヒムラーなのでした。

しかし本書ではこの農業とレーベンスラウムに関わる責任者は彼らではなく、

ドイツの農業と工業を若返らせ、大規模な再軍備プログラムに着手する

4ヵ年計画の責任者ゲーリングと、ダレの後任である

ヘルベルト・バッケ農業食糧相を中心に展開します。

バッケはグルジア生まれで1914年に敵性外国人としてウラル地方に拘留された経験から、

根っからのロシア嫌いであり、本書の主役の一人です。

バルバロッサ作戦の前、1941年2月にバッケによって策定された「飢餓計画」は

ゲーリングとヒトラーの承認を得ます。

それは「住民の存在を無視すれば、ソ連は巨大な資源基地に変貌させられる」。

もともとウクライナの占領を目論んできたヒトラーにはピッタリの提案です。

ウクライナの食糧を遮断して、行先をドイツの食卓へと変更すれば、

結果的に信じがたいほどの飢餓がロシアの都市と工業地帯を見舞い、

「いわば死滅するだろう」。

しかしポーランド、ウクライナ、白ロシアからユダヤ人を追放し、

アインザッツグルッペンが虐殺し、無人と化した農地に民族ドイツ人が入植しても、

農学者たちが期待したほどの効果は表れません。

土地を追われた人々が復讐に燃えて戻ってきて、家を焼いたり、殺したり・・。

戦争開始から2年半が経っても、予定の4万人の移住者に対して、

移住を申請した農民はわずか4500人に留まるのでした。

続いて日本の状況です。

ナチスドイツの場合と同じく、食糧供給の問題が戦争の火種・・。

天然資源に恵まれない島国で、米国からは石油など輸入の1/3を依存。

1930年代の大恐慌や国内の飢饉に触れ、日中戦争と朝鮮半島、満州開拓などの

実情を解説します。そして東南アジアのヨーロッパ各国の植民地に目を付けるのでした。

こうして第2部「食糧をめぐる戦い」へ・・。

真珠湾攻撃への憎悪からカリフォルニア州の10%の生産高を生み出していた

日系米国人は、いい機会とばかりに収容所へ入れられ、

多くの農場が捨て値で売り払われます。

また英国では戦時下の過酷な農場での労働に就いたのは

8万人に上る婦人農耕部隊「ランドガール(若い農婦)」です。

英国vsドイツの大西洋の戦いもレーダー海軍総司令官とデーニッツらが登場し、

著者は女性ですが、Uボート戦についてもなかなか書いていますね。

また、英国の重要な植民地、インドのベンガル地方で起こった「大飢饉」には

かなりのページを割き、ガンジーらインド人と、その独立運動を激しく嫌悪していた

首相チャーチルに自国の備蓄で生き延びるようにされた結果、

この飢饉で300万人が死んだということです。

一方、ドイツ国内の食糧事情といえば、英国のランドガールのような女性ではなく、

農場での働き手は「外国人労働者」です。

ポーランドとウクライナからは女性を中心に130万人、

フランスとソ連の戦争捕虜120万人が農家で働きます。

本書でも人種法によって、ドイツ人と恋愛関係になったら死刑・・といったことも

紹介されていますが、農家の中にはこのような制度をバカバカしいとして

無視する人も大勢いたそうです。ある手紙にはこう書かれています。

「待遇を良くすれば監視しなくても良く働きます。食事も私たちと一緒にとっています。

本当は禁じられていることですけど」。

このような農場では、都市部のドイツ人より、食べ物に恵まれていたそうです。

そんなドイツも長引く戦争で配給も滞り、ベルギーやフランスといった占領国に

「飢餓を輸出」します。

自国民が飢える前に、まず占領国が飢えるべし・・という理屈ですね。

同盟国のイタリアは軍事面で無能、かつ人種的に劣るとみなされ、

ほとんど敬意を払われないものの、逆に占領国のデンマークは同胞アーリア人として、

ナチスは特別に農業行政にさほど干渉しません。

結果、デンマークの農家は牛肉、牛乳、豚肉、ベーコンの生産を増やすのでした。

東部戦線のドイツ軍は、早々に補給線が伸びすぎたことから、

「現地の食糧で生活する」ことを余儀なくされます。

これは早い話が、部隊が日常的に村から略奪する・・という意味ですね。

しかし戦争1年目はまだしも、2年も3年も続くとなると、そうはいきません。

ソ連の民間人には最低限の食糧しか与えず、ユダヤ人の他、

戦争捕虜は収容所で意図的に餓死させられます。

包囲されたレニングラードでは100万人が死に、ハリコフでも45万人のうち15万人が・・。

そのような仕打ちに闇市が横行し、ドイツは自らの首を絞めることになるわけです。

「レニングラード封鎖: 飢餓と非情の都市1941-44」という新刊が出ましたので、

こりゃまた、読まなきゃなりませんね。

まぁ、とにかく読んでいてお腹が減ってきますねぇ。。

200ページ程度読んだ晩には、ジャガイモたっぷりシチューを作ってしまいました。

「シチュー大砲」と呼ばれる野戦炊事車に群がる、

前線のドイツ軍将兵のような気持ちです。。

第3部「食糧の政治学」。「天皇のために飢える日本」という章からです。

ここでは1920年代、陸軍で食糧改革が行われ、中華や洋食の献立を・・

という話が面白かったですね。

カレー、シチュー、炒め物、中華麺、豚カツ、から揚げなど、

農民の生活ではお目にかかれなかった料理が兵士たちに提供され、喜ばれます。

安価でタンパク質や脂肪摂取量を増やせるという利点があるわけですが、

日本食というのは地方ごとに味の違いがあり、味噌汁ひとつとってみても、

全員に好まれるように作るのはとても難しい・・。

ちなみにヨーロッパでも各国によって豚肉を多く食べるドイツ、

羊肉が多い英国など、伝統的に好みは分かれていて、

それは当然「パン」にも当てはまります。

そしてそんな好みのパンの原材料となる小麦などは各国とも輸入に頼っており、

品質を維持するためには国政レベルでの努力が必要なのです。

しかし、ニューギニア島で飢えによりゆっくりと崩壊に向かう日本軍の話になると

とても笑ってはいられない、壮絶なサバイバルが繰り広げられます。

コウモリ、ヒル、ミミズ、ムカデ、それ以外のあらゆる昆虫と命あるものは食され、

ひとつ紹介すれば第18軍司令官が1944年12月に発した命令。

「連合軍兵士の死体は食べても良いが、同胞の死体は食べてはならない」。

日本本土でも食糧難となり、特にコメ不足は深刻です。

そういえばヴィトゲンシュタインの実家からも近い、

後楽園球場は畑になったり、不忍池も水を抜いて水田になったという話を

聞いたことがあります。ほとんどヤケクソですね。。

ソ連では「ウクライナ大飢饉」を経験していることもあって、生き延びる術も知っています。

死んだ馬を掘り返して、その肉を食べる姿に驚くドイツ兵・・。

また、米国からは武器貸与法によってトラックや戦車だけでなく、

大量の食糧が届いてきます。

前線では唯一のタンパク源だった「干し魚」に代わり、「スパム」の缶詰が登場。

「ゲーリングがゲッベルスのズボンをはけるようになるまで戦いは終わらない」と

ベルリン市民がジョークを言っていたように、ゲーリングお気に入りのレストラン

「ホルヒャー」に怒れる群衆を焚きつけて襲わせるゲッベルスに対し、

そうはさせじとドイツ空軍の分遣隊をレストランの護衛に付けるゲーリング。

この戦いは、最終的に食材が無くなってレストランが閉店したことで、

ゲーリングの敗北。。

米国はというと一応、配給制度となっていますが、以前の生活とはほとんど変わりません。

工業も農業も世界中の需要に応えるために、市民生活は好景気で、

「戦争がもっと続けばよいのに・・」と言った女性が、紳士に傘で叩かれるエピソードも。。

そんな状況に出てくるのは、やっぱり「コカ・コーラ」。

「戦争努力の最大化における休憩時間の重要性」と題して、政府に取り入り、

ケンタッキーの砲弾工場では「どの建物にもコカ・コーラはあるものの、水は一滴もない・・」。

米国兵士も基本糧食は4300キロカロリーと膨大です。

太平洋の熱帯地で戦っていた日本軍はその半分以下であり、受け取れることすらまれです。

野戦炊事向けに栄養バランスのとれたBレーションやKレーションも考案。

また米国は英国にも大変な量の食糧援助もしています。

最後の第4部は「戦争の余波」です。

第2次大戦が終わったからといって、世界の生活が急に元に戻るわけもなく、

そこには「腹ペコの世界」が広がっています。

1948年からはじまった「マーシャルプラン」によって西欧は自立をはじめ、

日本では以前の雑穀や大麦からなる農民食から、配給されていた米が

主食としての地位を確立したとして、こう締めくくります。

「白米を日本国民の主食に変貌させたのは、第2次世界大戦なのだ」。

後半120ページは出典となっていますので、本文は実際480ページです。

また、原著から3割程度削った短縮版とのことですが、それでも十分に読みごたえがあり、

各国の食糧事情だけでなく、女性ながら戦争の推移もよく書けていました。

そしてこのような食糧問題が第2次大戦の勃発と勝敗を決めたわけではなく、

あくまで要因の一つとして、その観点で研究されたことも明確でした。

ドイツ軍だけでなく、同じ立場で日本軍にも言及していたことから、

やっぱり日本人としていろいろ気になることも多かったですねぇ。

つい先ほど、「写真で見る日本陸軍兵営の食事」という本を発見しました。

コレはちょっと読んでみたくなります。

ラスト・オブ・カンプフグルッペIII [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

高橋 慶史 著の「ラスト・オブ・カンプフグルッペIII」を読破しました。

過去に1作目、2作目と楽しく読んだシリーズの3作目です。

今年の2月あたりから出るぞ、出るぞと噂をありましたが、10月末になってようやく発売。

早速、購入しました。

前2作が、「戦争末期の戦闘団」が主役だったのに対して、

本作は、「知られざる小規模な戦闘部隊の奮戦」ということですが、

4515円とお値段はちょっと高くなったものの、ページ数も400ページを超え、

鮮明な写真も増量されています。

第1章に登場する部隊は「突撃師団 ロードス」です。

1943年に枢軸から脱落しそうなイタリア。

3万以上のイタリア軍が駐留するエーゲ海に浮かぶ、ロードス島とドデカネス諸島を巡る

戦闘の経緯が語られます。

9月に案の定、イタリアが降伏したことで始まった「枢軸作戦」。

それまでの盟友イタリア軍が英軍の支援を受けてドイツ軍に反旗を翻します。

クレタ島駐在の部隊などから編成された「ロードス」。

あの特殊部隊「ブランデンブルク」も沿岸猟兵大隊として登場してきたり、

ドイツ軍らしくない、まるで海兵隊のような戦闘が続きます。

特に興味深かったのは第999要塞大隊で、これは「懲罰第Ⅳ大隊」という

純粋な懲罰部隊だそうです。いや~、この懲罰部隊だけで1章欲しかった。。

第2章の「残されて島った人々」の舞台となるのは、英国とフランスの間、

ドーヴァー海峡のチャンネル諸島です。

1940年の西方戦役の際にこれらの島々も占領したドイツ軍。

最も大きなジャージー島とガーンジー島には、敵の上陸を危惧するヒトラーの命令によって

沿岸砲も数多く備え付けられ、「第213重戦車大隊」の姿もあります。

主役であるこの大隊の重戦車とは、もちろんティーガーではなく、

フランスで鹵獲した「シャールB1」26両に、「シャールB2火炎放射戦車」10両というものです。

この島が舞台のジャック・ ヒギンズの小説、「狐たちの夜」を思い出しながら楽しめました。

続いてはハンガリーの突撃砲大隊のお話。

以前に「トゥラーン」というハンガリー戦車を写真付きで紹介したことがありますが、

この章の主役は「ズリーニィⅡ」というハンガリー産の突撃砲です。

なんとなく、Ⅲ号突撃砲とソ連のSU自走砲を合体させたような風貌ですね。

しかし生産台数は最大でも72両に過ぎず、結局、ハンガリーの突撃砲大隊が乗るのは

ドイツから譲り受けたⅢ号突撃砲になるわけです。

さらにもっとマイナーな国が登場。それは「スロヴァキア快速師団」です。

1942年の夏季攻勢に参加し、ドイツ軍と共にカフカスへと向かったこの部隊ですが、

スターリングラードでドイツ第6軍が壊滅し、彼らのA軍集団にも危機が迫ると、

士気は目に見えて低下・・。集団投降することがソ連側とコッソリ合意されます。

この部隊の話は「カフカスの防衛」でも印象的だったヤツですね。

第5章は「フランス艦隊」です。

1940年、降伏したフランスの艦隊がドイツ側に奪われることを危惧したチャーチルによって、

「カタパルト作戦」が発動され、英vs仏の戦いが・・。

そして1942年11月、ツーロンのフランス艦隊を接収するために、

フライヘア・フォン・フンク率いるドイツ第7装甲師団に命令が下ります。

お~と、この人、「ノルマンディー上陸作戦1944」に出た人ですねぇ。

「空軍地上師団ついに勝つ」は、一番のお気に入りの章です。

空軍の地上部隊という意味では、歴戦の「降下猟兵師団」や、

精鋭「ヘルマン・ゲーリング師団」と、その戦いぷっりでは陸軍の師団にも劣らないことが

知られていますが、この「空軍地上師団」とは、1942年9月、空軍の予備部隊20万名を

陸軍に編入させようとするヒトラーと、それに猛反対し、

独立した空軍地上部隊を創設すると説き伏せたゲーリングから生まれた産物です。

陸軍の補充兵としていれば、その完成された訓練システムによって鍛え上げられたものの、

経験不足の将校や兵で一から師団を創設したところで、どうなるものでもありません。

こうして1943年までに高射砲訓練部隊や飛行場警備部隊、通信部隊出身の兵士による

「ドイツ軍最弱師団」と呼ばれる空軍地上師団21個が創設されますが、

結局、ヒトラーの決定により、全空軍地上師団は陸軍へと編入され、

例えば本章の主役「第16空軍地上師団」は「第16地上師団(L)」と改称されます。

この(L)はもちろんルフトヴァッフェを指すものです。

そしてオランダに駐留していたこの師団は、1944年6月16日、

連合軍が上陸したノルマンディに向けて行軍が下令されるのでした。

第21装甲師団の戦区を引き継ぎ、第12SS装甲師団「ヒトラー・ユーゲント」と隣接する、

英軍の猛攻のど真ん中に放り込まれた、最弱の第16地上師団(L)。

すぐにパニックに陥って兵器を遺棄して敗走。。多くが捕虜となってしまいます。

この師団の話も充分に面白いものですが、特に面白かったエピソードは高射砲部隊です。

第125装甲擲弾兵連隊長ルック中佐が敵戦車30両を発見し、88㎜高射砲中隊の

若い空軍大尉に、移動しての戦車攻撃を命令します。しかしこの大尉は

「私の標的は敵の航空機で、戦車と戦うのは貴方の仕事です。私は空軍ですから」。

ルックは拳銃を突きつけて「死ぬか、勲章を貰うかどっちかだ」。

こうして4門のハチハチはシャーマン戦車4両と装甲車両14両を見事撃破するのでした。

勢いに乗った88㎜高射砲中隊はその後、味方のティーガー2両の分厚い正面装甲までもぶち抜き、

「敵重戦車2両撃破」と誤射にも気づかず、大いに士気はあがります。。

結局、英第5近衛機甲旅団15両も撃破したところで弾薬が尽き・・。

ちなみにこの空軍大尉が勲章を貰ったか否かは定かではないということです。

本書のメインとなるのは次のワルシャワ蜂起の章でしょうか。

1944年8月1日に蜂起したポーランド国内軍(AK)の兵力や状況から、

この蜂起を知ったヒトラーが、つい先日に起こった暗殺未遂事件から陸軍を信用せず、

SSのヒムラーに反撃作戦を命令します。

臨時攻撃司令官となったのは、SSおよび警察司令部「ポーゼン」の司令官、ライネフェルトSS中将。

とんでもない悪人顔ですが、1940年に陸軍第377歩兵連隊の小隊長(曹長)時の

活躍によって騎士十字章を受章し、その後、武装SSに転出してSS中将まで上り詰めたという、

決してありがちなお飾りのSS警察司令官ではなく、

実戦指揮能力はずば抜けて高いと紹介されます。

そしてこのライネフェルトの指揮下に駆け付けたのが、悪名高い囚人部隊「ディルレヴァンガー」、

ロシア義勇兵部隊カミンスキー旅団から抽出されたフロロフSS少佐の連隊、「戦闘団フロロフ」、

国防軍防諜部によって編成されていた「アゼルバイジャン第111大隊」といった連中です。

ヘルマン・ゲーリング師団の突撃砲や鹵獲T-34の援護にも関わらず、

これらの兵士たちは戦闘などほったらかしで、掠奪、暴行、強姦、殺人に走り、

作戦初日にはわずか900m前進したのみ。。

フロロフ戦闘団に至ってはBdMの少女を暴行するという事件までも起こしています。

この章では人物と戦闘の経緯が中心で、最終的に蜂起の失敗を迎えますが、

次の章、「ワルシャワ蜂起の装甲車両」では別の角度から語られます。

突撃戦車「ブルムベア」にⅢ号突撃砲、ヘッツァー、そしてティーガー、

その擱座したティーガーを破壊するために投入されたミニ戦車「ゴリアテ」。

パンターはAKに鹵獲されて「マグダ」と命名されます。

その他、ボルクヴァルト重爆薬運搬車がAKの手に落ちると、

熱狂したAK中隊と市民数百人が集まって、黒山の人だかりに・・。

そしてその時、この500㎏の高性能爆薬を積んだ恐ろしい兵器は目を覚まして爆発。。

諸説あるものの、死者500人、重軽傷者350人という地獄絵図が繰り広げられます。

まだまだカール超重自走臼砲の第Ⅵ号車「ツィウ」に、シュトルムティーガーも写真付きで登場。

写真ということでは、「瓦礫と化したワルシャワ市街を飛翔する

ネーベルヴェルファー」の写真 ↓ が凄いですね。感動ものの鮮明さです。

第9章は「聞くのも恐ろしい雑多な部隊の寄せ集め」と紹介される「第11軍」。

これはもちろん、東部戦線でマンシュタインが指揮し、セヴァストポリ要塞を陥落させた

第11軍のことではなく、戦争末期の1945年3月、ルール包囲網から逃れることの出来た

敗残部隊などから編成された新生第11軍、またはSS第11軍と呼ばれるものです。

軍司令官には63歳の老将軍ヴァルター・ルヒト大将、

3個軍団の編成内容も詳細で、例えば、「敗残兵を率いて頑強な防衛戦を展開する専門家」

と紹介される有名なフレッター=ピコ大将の率いる第9軍団の内訳は、

2個国民擲弾兵師団の「残余」が中心です。。

そして最後は「装甲列車」。

第1次大戦時のドイツ帝国が保有する装甲列車から、第2次大戦時までの開発の歴史に始まり、

「第61鉄道装甲列車」の戦いの記録までが、写真たっぷりで紹介されます。

コレはハッキリ言って、とても勉強になりました。

この章の「おわりに」では、日本には鉄道ファン(テッチャン)は100万人~200万人いるそうで、

一人当たりの出費5万円として、1000億円市場といわれているということですが、

「セッチャン」というらしい戦車ファンや戦史ファンの人口は2万人・・としています。

ヴィトゲンシュタインは果たして「セッチャン」だったのか・・?

という、いままで考えたこともない難題にぶち当たりました。。

本書と、このシリーズは決して「一般的」な戦史ファンが喜べる内容ではないと思いますが、

より「マニア」な戦史ファンには実に楽しめるシリーズです。

個人的には「ドイツ武装SS師団写真史」のシリーズも含めて、

出来る限り続けていただけるよう応援しています。

高橋 慶史 著の「ラスト・オブ・カンプフグルッペIII」を読破しました。

過去に1作目、2作目と楽しく読んだシリーズの3作目です。

今年の2月あたりから出るぞ、出るぞと噂をありましたが、10月末になってようやく発売。

早速、購入しました。

前2作が、「戦争末期の戦闘団」が主役だったのに対して、

本作は、「知られざる小規模な戦闘部隊の奮戦」ということですが、

4515円とお値段はちょっと高くなったものの、ページ数も400ページを超え、

鮮明な写真も増量されています。

第1章に登場する部隊は「突撃師団 ロードス」です。

1943年に枢軸から脱落しそうなイタリア。

3万以上のイタリア軍が駐留するエーゲ海に浮かぶ、ロードス島とドデカネス諸島を巡る

戦闘の経緯が語られます。

9月に案の定、イタリアが降伏したことで始まった「枢軸作戦」。

それまでの盟友イタリア軍が英軍の支援を受けてドイツ軍に反旗を翻します。

クレタ島駐在の部隊などから編成された「ロードス」。

あの特殊部隊「ブランデンブルク」も沿岸猟兵大隊として登場してきたり、

ドイツ軍らしくない、まるで海兵隊のような戦闘が続きます。

特に興味深かったのは第999要塞大隊で、これは「懲罰第Ⅳ大隊」という

純粋な懲罰部隊だそうです。いや~、この懲罰部隊だけで1章欲しかった。。

第2章の「残されて島った人々」の舞台となるのは、英国とフランスの間、

ドーヴァー海峡のチャンネル諸島です。

1940年の西方戦役の際にこれらの島々も占領したドイツ軍。

最も大きなジャージー島とガーンジー島には、敵の上陸を危惧するヒトラーの命令によって

沿岸砲も数多く備え付けられ、「第213重戦車大隊」の姿もあります。

主役であるこの大隊の重戦車とは、もちろんティーガーではなく、

フランスで鹵獲した「シャールB1」26両に、「シャールB2火炎放射戦車」10両というものです。

この島が舞台のジャック・ ヒギンズの小説、「狐たちの夜」を思い出しながら楽しめました。

続いてはハンガリーの突撃砲大隊のお話。

以前に「トゥラーン」というハンガリー戦車を写真付きで紹介したことがありますが、

この章の主役は「ズリーニィⅡ」というハンガリー産の突撃砲です。

なんとなく、Ⅲ号突撃砲とソ連のSU自走砲を合体させたような風貌ですね。

しかし生産台数は最大でも72両に過ぎず、結局、ハンガリーの突撃砲大隊が乗るのは

ドイツから譲り受けたⅢ号突撃砲になるわけです。

さらにもっとマイナーな国が登場。それは「スロヴァキア快速師団」です。

1942年の夏季攻勢に参加し、ドイツ軍と共にカフカスへと向かったこの部隊ですが、

スターリングラードでドイツ第6軍が壊滅し、彼らのA軍集団にも危機が迫ると、

士気は目に見えて低下・・。集団投降することがソ連側とコッソリ合意されます。

この部隊の話は「カフカスの防衛」でも印象的だったヤツですね。

第5章は「フランス艦隊」です。

1940年、降伏したフランスの艦隊がドイツ側に奪われることを危惧したチャーチルによって、

「カタパルト作戦」が発動され、英vs仏の戦いが・・。

そして1942年11月、ツーロンのフランス艦隊を接収するために、

フライヘア・フォン・フンク率いるドイツ第7装甲師団に命令が下ります。

お~と、この人、「ノルマンディー上陸作戦1944」に出た人ですねぇ。

「空軍地上師団ついに勝つ」は、一番のお気に入りの章です。

空軍の地上部隊という意味では、歴戦の「降下猟兵師団」や、

精鋭「ヘルマン・ゲーリング師団」と、その戦いぷっりでは陸軍の師団にも劣らないことが

知られていますが、この「空軍地上師団」とは、1942年9月、空軍の予備部隊20万名を

陸軍に編入させようとするヒトラーと、それに猛反対し、

独立した空軍地上部隊を創設すると説き伏せたゲーリングから生まれた産物です。

陸軍の補充兵としていれば、その完成された訓練システムによって鍛え上げられたものの、

経験不足の将校や兵で一から師団を創設したところで、どうなるものでもありません。

こうして1943年までに高射砲訓練部隊や飛行場警備部隊、通信部隊出身の兵士による

「ドイツ軍最弱師団」と呼ばれる空軍地上師団21個が創設されますが、

結局、ヒトラーの決定により、全空軍地上師団は陸軍へと編入され、

例えば本章の主役「第16空軍地上師団」は「第16地上師団(L)」と改称されます。

この(L)はもちろんルフトヴァッフェを指すものです。

そしてオランダに駐留していたこの師団は、1944年6月16日、

連合軍が上陸したノルマンディに向けて行軍が下令されるのでした。

第21装甲師団の戦区を引き継ぎ、第12SS装甲師団「ヒトラー・ユーゲント」と隣接する、

英軍の猛攻のど真ん中に放り込まれた、最弱の第16地上師団(L)。

すぐにパニックに陥って兵器を遺棄して敗走。。多くが捕虜となってしまいます。

この師団の話も充分に面白いものですが、特に面白かったエピソードは高射砲部隊です。

第125装甲擲弾兵連隊長ルック中佐が敵戦車30両を発見し、88㎜高射砲中隊の

若い空軍大尉に、移動しての戦車攻撃を命令します。しかしこの大尉は

「私の標的は敵の航空機で、戦車と戦うのは貴方の仕事です。私は空軍ですから」。

ルックは拳銃を突きつけて「死ぬか、勲章を貰うかどっちかだ」。

こうして4門のハチハチはシャーマン戦車4両と装甲車両14両を見事撃破するのでした。

勢いに乗った88㎜高射砲中隊はその後、味方のティーガー2両の分厚い正面装甲までもぶち抜き、

「敵重戦車2両撃破」と誤射にも気づかず、大いに士気はあがります。。

結局、英第5近衛機甲旅団15両も撃破したところで弾薬が尽き・・。

ちなみにこの空軍大尉が勲章を貰ったか否かは定かではないということです。

本書のメインとなるのは次のワルシャワ蜂起の章でしょうか。

1944年8月1日に蜂起したポーランド国内軍(AK)の兵力や状況から、

この蜂起を知ったヒトラーが、つい先日に起こった暗殺未遂事件から陸軍を信用せず、

SSのヒムラーに反撃作戦を命令します。

臨時攻撃司令官となったのは、SSおよび警察司令部「ポーゼン」の司令官、ライネフェルトSS中将。

とんでもない悪人顔ですが、1940年に陸軍第377歩兵連隊の小隊長(曹長)時の

活躍によって騎士十字章を受章し、その後、武装SSに転出してSS中将まで上り詰めたという、

決してありがちなお飾りのSS警察司令官ではなく、

実戦指揮能力はずば抜けて高いと紹介されます。

そしてこのライネフェルトの指揮下に駆け付けたのが、悪名高い囚人部隊「ディルレヴァンガー」、

ロシア義勇兵部隊カミンスキー旅団から抽出されたフロロフSS少佐の連隊、「戦闘団フロロフ」、

国防軍防諜部によって編成されていた「アゼルバイジャン第111大隊」といった連中です。

ヘルマン・ゲーリング師団の突撃砲や鹵獲T-34の援護にも関わらず、

これらの兵士たちは戦闘などほったらかしで、掠奪、暴行、強姦、殺人に走り、

作戦初日にはわずか900m前進したのみ。。

フロロフ戦闘団に至ってはBdMの少女を暴行するという事件までも起こしています。

この章では人物と戦闘の経緯が中心で、最終的に蜂起の失敗を迎えますが、

次の章、「ワルシャワ蜂起の装甲車両」では別の角度から語られます。

突撃戦車「ブルムベア」にⅢ号突撃砲、ヘッツァー、そしてティーガー、

その擱座したティーガーを破壊するために投入されたミニ戦車「ゴリアテ」。

パンターはAKに鹵獲されて「マグダ」と命名されます。

その他、ボルクヴァルト重爆薬運搬車がAKの手に落ちると、

熱狂したAK中隊と市民数百人が集まって、黒山の人だかりに・・。

そしてその時、この500㎏の高性能爆薬を積んだ恐ろしい兵器は目を覚まして爆発。。

諸説あるものの、死者500人、重軽傷者350人という地獄絵図が繰り広げられます。

まだまだカール超重自走臼砲の第Ⅵ号車「ツィウ」に、シュトルムティーガーも写真付きで登場。

写真ということでは、「瓦礫と化したワルシャワ市街を飛翔する

ネーベルヴェルファー」の写真 ↓ が凄いですね。感動ものの鮮明さです。

第9章は「聞くのも恐ろしい雑多な部隊の寄せ集め」と紹介される「第11軍」。

これはもちろん、東部戦線でマンシュタインが指揮し、セヴァストポリ要塞を陥落させた

第11軍のことではなく、戦争末期の1945年3月、ルール包囲網から逃れることの出来た

敗残部隊などから編成された新生第11軍、またはSS第11軍と呼ばれるものです。

軍司令官には63歳の老将軍ヴァルター・ルヒト大将、

3個軍団の編成内容も詳細で、例えば、「敗残兵を率いて頑強な防衛戦を展開する専門家」

と紹介される有名なフレッター=ピコ大将の率いる第9軍団の内訳は、

2個国民擲弾兵師団の「残余」が中心です。。

そして最後は「装甲列車」。

第1次大戦時のドイツ帝国が保有する装甲列車から、第2次大戦時までの開発の歴史に始まり、

「第61鉄道装甲列車」の戦いの記録までが、写真たっぷりで紹介されます。

コレはハッキリ言って、とても勉強になりました。

この章の「おわりに」では、日本には鉄道ファン(テッチャン)は100万人~200万人いるそうで、

一人当たりの出費5万円として、1000億円市場といわれているということですが、

「セッチャン」というらしい戦車ファンや戦史ファンの人口は2万人・・としています。

ヴィトゲンシュタインは果たして「セッチャン」だったのか・・?

という、いままで考えたこともない難題にぶち当たりました。。

本書と、このシリーズは決して「一般的」な戦史ファンが喜べる内容ではないと思いますが、

より「マニア」な戦史ファンには実に楽しめるシリーズです。

個人的には「ドイツ武装SS師団写真史」のシリーズも含めて、

出来る限り続けていただけるよう応援しています。