戦場の性 独ソ戦下のドイツ兵と女性たち [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

レギーナ・ミュールホイザー著の「戦場の性 独ソ戦下のドイツ兵と女性たち」を読破しました。

前回、・・と言っても2ヵ月ほど空いてしまいましたが、「兵士とセックス」を読破した際に、

年末に本書が出版されることを記述していました。

ソ連兵によるベルリンでのレイプ、フランス女性に対する米兵の実態と続いてきて、

今回は東部戦線におけるドイツ兵と占領地の女性がテーマの上下2段組み360ページ。

面白いのは、この手の本の著者って女性なんですよね。

当然、本書もドイツ人女性によるものです。

本書のテーマと日本軍による慰安婦問題を関連付けた「日本語版への序文」に続き、

第1章は「本書の視角」です。特に肝心要の「史料」についてはこのように分類。

①国防軍兵士あるいはSS隊員としてソ連に駐屯したドイツ人の男たちによる、

同時代の証言、もしくは戦後の回想

②陸軍衛生監部、SS・警察指導者、民政占領当局の文書

③ソ連の占領地域において迫害された人々の証言

④協力、傍観、抵抗の間を揺れ動いた現地住民による報告

そんな史料のなかで、2000年に元ライプシュタンダルテの隊員、ヘルベルト・メーガーが

「真の体験報告」として出版した「失われた名誉 -裏切られた忠誠-」から抜粋。

「血まみれの若い兵士から次のような言葉を聞いたのは一度だけではなかった。

『もし死ななきゃいけないのなら、その前に俺は知りたい。

女と寝るのがどんな感じなのかってことを・・』。それが最後の望みだった」。

第2章「性暴力」に入る前には、「国防軍兵士の個人的な写真」が11枚ほど掲載。

プロパガンダ写真ではなく、裸で水浴び、現地女性と戯れスナップなどですね。

1942年にモロトフが公表し、ニュルンベルク裁判でも採用された証言、

「スモレンスク州ベリョーゾフカ村では、酔ったドイツ兵が16歳から30歳までの

全ての女性と少女をレイプして、拉致した」などの例がいくつも挙げられます。

本書では、テキストは断片的で不正確であり、プロパガンダとして作成されたと推測し、

これに対する被告人、「立派な軍人らしさ」を証明しようとするマンシュタインは、

開戦直後、老婦人をレイプして殺害した2名の兵士に死刑判決を下したと主張。

また「どんな重い罪も全面的に、そして喜んで責任を取る」と公言していたゲーリングも、

「強姦を容認したことは一度もなく、女性の凌辱は自分には決して受け入れられないこと」と弁明。

バルバロッサ発動後、迅速にリトアニア、ラトヴィアといったバルト諸国に侵攻したドイツ軍。

その当時の写真には、彼らに歓迎の挨拶をする女性の姿も多く写っており、

それは「ボルシェヴィキからの解放者」と見なしたものであるわけですが、

都市占領直後の数日間の混乱に乗じて、多くの男たちが

住居に侵入して女性を、ユダヤ人も含めてレイプした・・という元国防軍兵士の報告も。。

このようなことは歴史上何度も繰り返されてきた、記述されない戦争の掟の一部でもあり、

軍当局によって厳しく禁止されてはいたものの、全体的には沈黙されるのです。

そして「人種法」によってユダヤ女性との性的接触も禁止されていますが、

これについても明らかに厳格には守っていなかったとします。

それは、すぐに移動する前線師団にとって、出会った女性がユダヤ人かどうか

見分けがつかなかったことによるとも・・。

「HHhH」に書かれていた水晶の夜でも、ユダヤ人女性を強姦した犯人は逮捕され、

党から除名されたうえで裁判。 一方、殺人を犯した者は起訴もされなかったとかありましたねぇ。

1942年の例では砲兵ハインツ・Bがジャガイモを手に入れるべく小さな村へ出かけ、

住人を武器で脅し、疎開していた23歳のモスクワ女性をレイプしたとして、

第339歩兵師団の軍法会議によって、懲役4年の判決が・・。

この比較的厳しい処罰は、ここがパルチザン浸透地域だったことから、

その犯行により住民をその戦列に駆り立てた・・というのが理由です。

そんなパルチザン問題。

赤軍とパルチザン部隊には合わせて100万人の女性がいたと考えられているそうですが、

ドイツ兵にとって武装した女性中隊は、「我々の秩序に反していた」と・・。

「男らしさの製造所」である軍隊の性格からすれば受け入れがたいものであり、

ドイツ軍には通信技手といった女性補助婦隊も同行はしていたものの、

「非常に危険な目にもあいましたが、彼女たちは武器も持っていなかったし、

戦いには参加しませんでした」と語るのはある退役軍人。

白ロシアのパルチザン部隊は女性をスパイや偵察、伝令に投入し、

「女性の魅力」を発揮して頻繁に軍の検問をくぐり抜けます。

そのような作戦を察知した第6歩兵師団は、若い女性はスパイ活動の証拠を

下着の中に隠すだろうから、身体検査をするように・・と指示。

となれば、ドイツ兵はどうしても積極的に女性の服の中に手を入れ、

罵りながら裸体を触って調べることになるのです。だって、命令なんだもの。。

そういえば白ロシアの総弁務官、ヴィルヘルム・クーベでさえ、女中のエレーナが

ベッドの下に仕掛けた磁気機雷によって吹き飛ぶくらいの恐るべき相手です。

その他、ユダヤ人ゲットーで行われたドイツ人警察官によるレイプや、

ヒムラーから「人種法を厳守するように」と改めて言われているSS隊員が

若いユダヤ女性をガールフレンドとして関係を持ち、それが告発されたり、

その彼女たちも時が来れば射殺・・といったエピソードが続きます。

1940年7月時点での陸軍総司令官ブラウヒッチュの考えは興味深いですね。

「申し分ない兵士であったとしても、まったく違う状況下での生活、強い精神的衝撃、

また時には過度の飲酒によって、普段の抑制がたまたま失われてしまうことがある。

一度限りの道徳的な領域での逸脱を通常の状況と同じ形で処罰するのは許されないだろう」。

このようにレイプには1年以上の懲役刑と定める国防軍の軍法会議に対抗した総司令官。

彼によれば、懲役刑は兵士に生涯ついてまわる「名誉剥奪」であり、それに値するのは、

「異常な卑劣さ、残忍な振る舞いと粗暴さを伴う犯行のみである」。

一方、翌年にロシアへと進撃したマンシュタインは、酔っ払ってロシア女性をレイプしようとした

下士官を10日間拘留し、「異性に対する抑制」を求め、兵士の粗暴化と無規律に対処する際、

「非常に厳しい措置」を取るように上官たちに要求するのです。

このロシアでのレイプ、思わず「戦争のはらわた」の小屋で無理やり一物をしゃぶらせようとして

食べられちゃった痛すぎるドイツ兵が・・。イテテテ・・。

このような考えの国防軍上層部に対して、「ユダヤ人と共産主義者」に対する世界観に基づく、

絶滅戦争を断固として遂行中のSS全国指導者ヒムラーは、マンシュタインの要求と同じころ、

「SSと警察官がロシア地域で民族ドイツ人でない女性と行った性交渉の全ての事例について、

綿密に取り調べて報告しなければならない」と命令。。

翌1942年にはこの命令を変更し、「(レイプを含む)多人種との性交渉は如何なる場合にも、

軍事的不服従として、司法上処罰されなければならない」。

しかし1943年、東部占領地域のSS・警察裁判所は「望ましくない性交渉の禁止」を

一時的に無効にするようヒムラーに上告しようとするのです。

なぜなら、あまりに多くのSS隊員に有罪判決を下さなければならないからです。。

もちろんこの時期、SS隊員といっても全員がエリートのアーリア人ではなく、

外国人志願兵も増え、そんな敗者から勝者へと鞍替えした彼らが自国の女性をレイプ・・、

という苦情も町長に挙がってくるのです。

現地住民はSS隊員がドイツ人かどうか、または国防軍兵士との区別もつかないため、

職場から逃げ出し、パルチザンになることが多いと危惧した国防軍は、

SS隊員によるレイプ18件をリストアップしてカール・ヴォルフSS大将に送り付けるのでした。

あ~、コレ「1945年・ベルリン解放の真実 戦争・強姦・子ども」にありましたねぇ。

第3章は「取引としての性」。

先の元ライプシュタンダルテの回顧録から、ハリコフでの出来事が・・。

「私たちの宿舎には可愛いのに無愛想な少女と女性たちがいた。皆、もちろん興味津々だった。

糧食担当下士官バブッケは、彼好みの女っぽいふっくらした相手を見つけていた。

彼女は、彼の有利な立場を利用できることがわかっていたのだ」。

「ベルリン終戦日記」でも最初は野蛮なロシアの下士官の相手をし、

徐々にお土産で持ってきてくれる食料の質が高い、礼儀正しい将校へと相手が変わっていく・・

という展開でしたが、占領地の若い女性がより良く生きるためには当然なんでしょう。

この章でメインとなるのは「売買春」ですが、スターリン体制化のソ連では、

売買春は全面的に禁止。国家の仕事に就かず、「寄生虫的な生活スタイル」として、

追放、また労働収容所行きなのです。

しかし、1940年に併合されたエストニアなどはそれまで売買春は合法であり、

一口にソ連と言っても、文化的に違いがあるようですね。

ドイツ軍が進駐すると「もぐりの売春宿」が出来るわけですが、性病も怖い。。

そこで兵士の性を軍事政策の中核的な問題と見なしていたブラウヒッチュは、

「女性との適度な性愛の機会がない限り、性暴力行為や、同性愛的な行動によって

爆発する恐れがある」と考え、医師の管理下にある適切な売春施設を

ドイツ兵に開放するよう勧告するのです。

当然、性病への予防措置として全兵士にコンドームの使用義務を理解させ、

「ドイツ国防軍専用、使用後は直ちに処分すること」と書かれたコンドームを大量に作って支給。

ただし衛生将校は、彼らが休暇で妻や恋人を訪ねる際に、ソレを使って

アーリア人種の子作りに影響しないよう留意しなければならないのです。

このコンドーム「ドイツ軍装備大図鑑 制服・兵器から日用品まで」に載ってましたねぇ。

さらに「性交後2時間以内」に衛生室を訪れて、医務局員から「消毒」されねばなりません。

大きな街ではこのように徹底されていますが、農村部の小さな部隊には消毒用物資も不足し、

結局、淋病や梅毒を発症してしまう兵士も・・。

売春婦として働いた女性たちについては不明なことが多いようです。

ソ連側の証言では、ドイツ人が街路や労働局、カフェや映画館での手入れの際に、

頻繁に女性を「彼らの施設」に連れて行った・・と言われていたり、

逆にドイツの元兵士曰く、「それが彼女たちの職業だった」。

そして本書では、自分と家族を救う手段のない女性たちが、自ら売春に応募したと推測します。

また、そんな売春宿は「兵士とセックス」にも書かれていたように、

一般兵士用と、将校用とが存在し、SSが独自の売春施設を開設したかは不明ながらも、

SS隊員たちは主に国防軍将校用の施設を間違いなく利用していたそうな・・。

第4章は「合意の上での関係」です。

1941年7月、国防軍裁判官ブレンネッケが妻に宛てた手紙にはこのように・・。

「それはそうと、とても可愛い金髪の女の子が沢山いることに、どの兵士も驚いている。

我々が彼女たちの祖国を破壊したにもかかわらず、大嫌いなモスクワの連中を追い払う

我々の侵攻をとても喜んでいる」。

これは旧ポーランド領、ウクライナ地域の話ですが、塩とパンで歓迎する住民たちの写真も

多く残されてますね。ウクライナは数年前に「大飢饉」に苦しんだばかりですし、

ビートルズも「バック・イン・ザ・U.S.S.R」で「ウクライナ娘は最高だな マジで恋に落ちちゃうよ♪」

と歌ってるように、現在でも世界的に美人が多いことで知られています。

侵攻前のプロパガンダでソ連の女性は農民的で粗野な下等人間であると教えられていた

若い兵士たちにとっては、予想外の嬉しい驚きであったでしょうね。

国防軍兵士の回想でも「ウクライナの住民は好意的だった。我々は若くて可愛いウクライナの

女の子たちと素敵で無邪気な相互にメリットのある恋愛関係になった」。

コレがどういう意味かは常識のある人ならおわかりでしょう。

若い兵士は祖国の彼女を懐かしみながらセックス付きの恋愛ゲームを楽しみ、

女の子たちはカッコいい解放者と遊んだり、寝たりすることで、美味しいものも食べられる。

それでも街中で公然とイチャつく若い兵士見ると、少尉にもなれば危惧するのです。

彼女たちはあくまで敵であって、兵士らの闘争心が失われることも心配・・。

一方、再び戦線に行ったドイツ兵の写真を見せ、戻ってきたら結婚すると約束したという女性。

そのくせ、パルチザンに志願しようとしているというカオスな情況も・・。

もう、純粋過ぎて、恋と戦争の区別がついてないのかも知れません。。

しかしSS隊員は大変です。ヒムラーが「異人種女性との性交禁止」令を公布しているからです。

これに対しSDの隊長は、彼女たちがドイツ人男性に「理想像」を見出し、

対価無しの性交渉を望んでいるため、これら数多くの申し出を常に退けることは困難であり、

不可能である・・と訴えるのです。

ゴットロープ・ベルガーもバルト諸国の女性たちとの交際を認めるよう進言するなど、

「異人種」とはなにか? の基準を巡って侃々諤々の議論が数年に渡って繰り広げられ、

結局はヒムラーも、人種意識を働かせた個人の良心に訴えるだけに留まるのです。

そして1944年8月、20万余のドイツ軍が敗走して東プロイセンに雪崩れ込んできた際、

ウクライナ総督でもあるエーリッヒ・コッホは、「この後方集団にはドイツ人将校に甘やかされて

ワガママになったロシア女もいる。この女たちは怠け者の娼婦か、女スパイのどちらかだ」と、

ボルマンに書き送るのでした。

う~む。この辺り「若い兵士のとき」のエピソードを思い出しました。

最後の第5章は「占領下ドイツ兵の子供たち」。

ヒムラーがSS隊員の性交に関して口酸っぱく言うのには、数十年後のことを想定し、

優れた血統の子供をいかに沢山産み育てるか? ということであり、

末期には男子の生産を増やしたい・・に変化して、「男女産み分け問題」に悩む男。。

この章ではまず「レーベンスボルン(生命の泉)協会」に触れ、特に占領地の一つであり

「北方的」と評価されたノルウェーの出生率が減少傾向にあることから、

ドイツ人占領者がノルウェー女性との間に後継者を作るべきだと訴える

当地の警察長官(HSSPF)ヴィルヘルム・レディースによるレーベンスボルンの

ノルウェー支部の結果に喜ぶヒムラーが印象的でした。

確か「ABBA」のアンニ=フリッド・リングスタッドも、ノルウェーのレーベンスボルン生まれで

お父さんはドイツ兵だった・・という話もありましたっけ。

それにしてもウクライナに負けず劣らず、美人が多いんだよなぁ。ノルウェー・・。特に真ん中。。

さらにバルト三国で生まれたドイツ兵の子供の取り扱いが問題になってきます。

この子供たちをドイツ人として国家が養育するべきか否かという問題で、

まず首を突っ込むのは自らがバルト人であり、東部占領地域大臣であるローゼンベルクです。

まずは登録だけを行い、人種的選抜や養育問題は戦後に先送り・・と主張するも、

総統であるヒトラーは、SS全国指導者兼「ドイツ民族性強化全権委員」たるヒムラーに軍配を・・。

そして東部の女性の産んだ子供の父親がドイツ兵だとされた場合でも、

- まぁ、フランスで言うところの「ボッシュの子」ですか・・ - ファーストネームしか

解らない場合が多く、当局がなんとか父親を探し出したとしても、それを認めることもなく・・。

国防軍は、我々の兵士が本国で結婚、または婚約者がいる可能性も考慮するよう

当局に強く主張するのです。

そりゃそうですな。戦地での浮気だとしたら、当人にとっては実に余計なお世話です。。

末尾は「訳注」と「文献リスト」がビッシリと掲載されているため、本文は240ページほどです。

全体的には博士論文がベースというだけあって、淡々と事例を挙げて解説していく展開で、

この手の女性著者にありがちな? 感情論はまったくありませんでした。

また、こっちはソコソコにエロい一般男性ですから、性に関する女性著者の本を読むと、

倫理的ではない、男女の本能の部分のような根本的なギャップを感じることもよくありますけど、

本書ではそれは気になりませんでした。

「結論」には「忘れられた兵士 -ドイツ少年兵の手記-」にも触れられていて、

ドイツ語版では性暴力行為のシーンはカットされてるそうな。

確かに邦訳版にもそんな場面はなかったと思いますね。あれ、何語の邦訳だったっけな?

結局のところ、予想していたように女とみればヤル奴はヤル。自制する奴は自制する。

若者たちが数ヵ月も集団生活するのであれば、なんらかの性的欲求を放出する環境が必要。

言葉もロクに通じない女性でも、一緒に暮らしたり、何回かエッチもすれば恋もしてしまう。

このようなことは戦争は知らなくとも想像の範囲内であり、ナチ占領下のフランスも同じ、

ロシア兵、米国兵であっても基本的には変わらないことを改めて確認できました。

レギーナ・ミュールホイザー著の「戦場の性 独ソ戦下のドイツ兵と女性たち」を読破しました。

前回、・・と言っても2ヵ月ほど空いてしまいましたが、「兵士とセックス」を読破した際に、

年末に本書が出版されることを記述していました。

ソ連兵によるベルリンでのレイプ、フランス女性に対する米兵の実態と続いてきて、

今回は東部戦線におけるドイツ兵と占領地の女性がテーマの上下2段組み360ページ。

面白いのは、この手の本の著者って女性なんですよね。

当然、本書もドイツ人女性によるものです。

本書のテーマと日本軍による慰安婦問題を関連付けた「日本語版への序文」に続き、

第1章は「本書の視角」です。特に肝心要の「史料」についてはこのように分類。

①国防軍兵士あるいはSS隊員としてソ連に駐屯したドイツ人の男たちによる、

同時代の証言、もしくは戦後の回想

②陸軍衛生監部、SS・警察指導者、民政占領当局の文書

③ソ連の占領地域において迫害された人々の証言

④協力、傍観、抵抗の間を揺れ動いた現地住民による報告

そんな史料のなかで、2000年に元ライプシュタンダルテの隊員、ヘルベルト・メーガーが

「真の体験報告」として出版した「失われた名誉 -裏切られた忠誠-」から抜粋。

「血まみれの若い兵士から次のような言葉を聞いたのは一度だけではなかった。

『もし死ななきゃいけないのなら、その前に俺は知りたい。

女と寝るのがどんな感じなのかってことを・・』。それが最後の望みだった」。

第2章「性暴力」に入る前には、「国防軍兵士の個人的な写真」が11枚ほど掲載。

プロパガンダ写真ではなく、裸で水浴び、現地女性と戯れスナップなどですね。

1942年にモロトフが公表し、ニュルンベルク裁判でも採用された証言、

「スモレンスク州ベリョーゾフカ村では、酔ったドイツ兵が16歳から30歳までの

全ての女性と少女をレイプして、拉致した」などの例がいくつも挙げられます。

本書では、テキストは断片的で不正確であり、プロパガンダとして作成されたと推測し、

これに対する被告人、「立派な軍人らしさ」を証明しようとするマンシュタインは、

開戦直後、老婦人をレイプして殺害した2名の兵士に死刑判決を下したと主張。

また「どんな重い罪も全面的に、そして喜んで責任を取る」と公言していたゲーリングも、

「強姦を容認したことは一度もなく、女性の凌辱は自分には決して受け入れられないこと」と弁明。

バルバロッサ発動後、迅速にリトアニア、ラトヴィアといったバルト諸国に侵攻したドイツ軍。

その当時の写真には、彼らに歓迎の挨拶をする女性の姿も多く写っており、

それは「ボルシェヴィキからの解放者」と見なしたものであるわけですが、

都市占領直後の数日間の混乱に乗じて、多くの男たちが

住居に侵入して女性を、ユダヤ人も含めてレイプした・・という元国防軍兵士の報告も。。

このようなことは歴史上何度も繰り返されてきた、記述されない戦争の掟の一部でもあり、

軍当局によって厳しく禁止されてはいたものの、全体的には沈黙されるのです。

そして「人種法」によってユダヤ女性との性的接触も禁止されていますが、

これについても明らかに厳格には守っていなかったとします。

それは、すぐに移動する前線師団にとって、出会った女性がユダヤ人かどうか

見分けがつかなかったことによるとも・・。

「HHhH」に書かれていた水晶の夜でも、ユダヤ人女性を強姦した犯人は逮捕され、

党から除名されたうえで裁判。 一方、殺人を犯した者は起訴もされなかったとかありましたねぇ。

1942年の例では砲兵ハインツ・Bがジャガイモを手に入れるべく小さな村へ出かけ、

住人を武器で脅し、疎開していた23歳のモスクワ女性をレイプしたとして、

第339歩兵師団の軍法会議によって、懲役4年の判決が・・。

この比較的厳しい処罰は、ここがパルチザン浸透地域だったことから、

その犯行により住民をその戦列に駆り立てた・・というのが理由です。

そんなパルチザン問題。

赤軍とパルチザン部隊には合わせて100万人の女性がいたと考えられているそうですが、

ドイツ兵にとって武装した女性中隊は、「我々の秩序に反していた」と・・。

「男らしさの製造所」である軍隊の性格からすれば受け入れがたいものであり、

ドイツ軍には通信技手といった女性補助婦隊も同行はしていたものの、

「非常に危険な目にもあいましたが、彼女たちは武器も持っていなかったし、

戦いには参加しませんでした」と語るのはある退役軍人。

白ロシアのパルチザン部隊は女性をスパイや偵察、伝令に投入し、

「女性の魅力」を発揮して頻繁に軍の検問をくぐり抜けます。

そのような作戦を察知した第6歩兵師団は、若い女性はスパイ活動の証拠を

下着の中に隠すだろうから、身体検査をするように・・と指示。

となれば、ドイツ兵はどうしても積極的に女性の服の中に手を入れ、

罵りながら裸体を触って調べることになるのです。だって、命令なんだもの。。

そういえば白ロシアの総弁務官、ヴィルヘルム・クーベでさえ、女中のエレーナが

ベッドの下に仕掛けた磁気機雷によって吹き飛ぶくらいの恐るべき相手です。

その他、ユダヤ人ゲットーで行われたドイツ人警察官によるレイプや、

ヒムラーから「人種法を厳守するように」と改めて言われているSS隊員が

若いユダヤ女性をガールフレンドとして関係を持ち、それが告発されたり、

その彼女たちも時が来れば射殺・・といったエピソードが続きます。

1940年7月時点での陸軍総司令官ブラウヒッチュの考えは興味深いですね。

「申し分ない兵士であったとしても、まったく違う状況下での生活、強い精神的衝撃、

また時には過度の飲酒によって、普段の抑制がたまたま失われてしまうことがある。

一度限りの道徳的な領域での逸脱を通常の状況と同じ形で処罰するのは許されないだろう」。

このようにレイプには1年以上の懲役刑と定める国防軍の軍法会議に対抗した総司令官。

彼によれば、懲役刑は兵士に生涯ついてまわる「名誉剥奪」であり、それに値するのは、

「異常な卑劣さ、残忍な振る舞いと粗暴さを伴う犯行のみである」。

一方、翌年にロシアへと進撃したマンシュタインは、酔っ払ってロシア女性をレイプしようとした

下士官を10日間拘留し、「異性に対する抑制」を求め、兵士の粗暴化と無規律に対処する際、

「非常に厳しい措置」を取るように上官たちに要求するのです。

このロシアでのレイプ、思わず「戦争のはらわた」の小屋で無理やり一物をしゃぶらせようとして

食べられちゃった痛すぎるドイツ兵が・・。イテテテ・・。

このような考えの国防軍上層部に対して、「ユダヤ人と共産主義者」に対する世界観に基づく、

絶滅戦争を断固として遂行中のSS全国指導者ヒムラーは、マンシュタインの要求と同じころ、

「SSと警察官がロシア地域で民族ドイツ人でない女性と行った性交渉の全ての事例について、

綿密に取り調べて報告しなければならない」と命令。。

翌1942年にはこの命令を変更し、「(レイプを含む)多人種との性交渉は如何なる場合にも、

軍事的不服従として、司法上処罰されなければならない」。

しかし1943年、東部占領地域のSS・警察裁判所は「望ましくない性交渉の禁止」を

一時的に無効にするようヒムラーに上告しようとするのです。

なぜなら、あまりに多くのSS隊員に有罪判決を下さなければならないからです。。

もちろんこの時期、SS隊員といっても全員がエリートのアーリア人ではなく、

外国人志願兵も増え、そんな敗者から勝者へと鞍替えした彼らが自国の女性をレイプ・・、

という苦情も町長に挙がってくるのです。

現地住民はSS隊員がドイツ人かどうか、または国防軍兵士との区別もつかないため、

職場から逃げ出し、パルチザンになることが多いと危惧した国防軍は、

SS隊員によるレイプ18件をリストアップしてカール・ヴォルフSS大将に送り付けるのでした。

あ~、コレ「1945年・ベルリン解放の真実 戦争・強姦・子ども」にありましたねぇ。

第3章は「取引としての性」。

先の元ライプシュタンダルテの回顧録から、ハリコフでの出来事が・・。

「私たちの宿舎には可愛いのに無愛想な少女と女性たちがいた。皆、もちろん興味津々だった。

糧食担当下士官バブッケは、彼好みの女っぽいふっくらした相手を見つけていた。

彼女は、彼の有利な立場を利用できることがわかっていたのだ」。

「ベルリン終戦日記」でも最初は野蛮なロシアの下士官の相手をし、

徐々にお土産で持ってきてくれる食料の質が高い、礼儀正しい将校へと相手が変わっていく・・

という展開でしたが、占領地の若い女性がより良く生きるためには当然なんでしょう。

この章でメインとなるのは「売買春」ですが、スターリン体制化のソ連では、

売買春は全面的に禁止。国家の仕事に就かず、「寄生虫的な生活スタイル」として、

追放、また労働収容所行きなのです。

しかし、1940年に併合されたエストニアなどはそれまで売買春は合法であり、

一口にソ連と言っても、文化的に違いがあるようですね。

ドイツ軍が進駐すると「もぐりの売春宿」が出来るわけですが、性病も怖い。。

そこで兵士の性を軍事政策の中核的な問題と見なしていたブラウヒッチュは、

「女性との適度な性愛の機会がない限り、性暴力行為や、同性愛的な行動によって

爆発する恐れがある」と考え、医師の管理下にある適切な売春施設を

ドイツ兵に開放するよう勧告するのです。

当然、性病への予防措置として全兵士にコンドームの使用義務を理解させ、

「ドイツ国防軍専用、使用後は直ちに処分すること」と書かれたコンドームを大量に作って支給。

ただし衛生将校は、彼らが休暇で妻や恋人を訪ねる際に、ソレを使って

アーリア人種の子作りに影響しないよう留意しなければならないのです。

このコンドーム「ドイツ軍装備大図鑑 制服・兵器から日用品まで」に載ってましたねぇ。

さらに「性交後2時間以内」に衛生室を訪れて、医務局員から「消毒」されねばなりません。

大きな街ではこのように徹底されていますが、農村部の小さな部隊には消毒用物資も不足し、

結局、淋病や梅毒を発症してしまう兵士も・・。

売春婦として働いた女性たちについては不明なことが多いようです。

ソ連側の証言では、ドイツ人が街路や労働局、カフェや映画館での手入れの際に、

頻繁に女性を「彼らの施設」に連れて行った・・と言われていたり、

逆にドイツの元兵士曰く、「それが彼女たちの職業だった」。

そして本書では、自分と家族を救う手段のない女性たちが、自ら売春に応募したと推測します。

また、そんな売春宿は「兵士とセックス」にも書かれていたように、

一般兵士用と、将校用とが存在し、SSが独自の売春施設を開設したかは不明ながらも、

SS隊員たちは主に国防軍将校用の施設を間違いなく利用していたそうな・・。

第4章は「合意の上での関係」です。

1941年7月、国防軍裁判官ブレンネッケが妻に宛てた手紙にはこのように・・。

「それはそうと、とても可愛い金髪の女の子が沢山いることに、どの兵士も驚いている。

我々が彼女たちの祖国を破壊したにもかかわらず、大嫌いなモスクワの連中を追い払う

我々の侵攻をとても喜んでいる」。

これは旧ポーランド領、ウクライナ地域の話ですが、塩とパンで歓迎する住民たちの写真も

多く残されてますね。ウクライナは数年前に「大飢饉」に苦しんだばかりですし、

ビートルズも「バック・イン・ザ・U.S.S.R」で「ウクライナ娘は最高だな マジで恋に落ちちゃうよ♪」

と歌ってるように、現在でも世界的に美人が多いことで知られています。

侵攻前のプロパガンダでソ連の女性は農民的で粗野な下等人間であると教えられていた

若い兵士たちにとっては、予想外の嬉しい驚きであったでしょうね。

国防軍兵士の回想でも「ウクライナの住民は好意的だった。我々は若くて可愛いウクライナの

女の子たちと素敵で無邪気な相互にメリットのある恋愛関係になった」。

コレがどういう意味かは常識のある人ならおわかりでしょう。

若い兵士は祖国の彼女を懐かしみながらセックス付きの恋愛ゲームを楽しみ、

女の子たちはカッコいい解放者と遊んだり、寝たりすることで、美味しいものも食べられる。

それでも街中で公然とイチャつく若い兵士見ると、少尉にもなれば危惧するのです。

彼女たちはあくまで敵であって、兵士らの闘争心が失われることも心配・・。

一方、再び戦線に行ったドイツ兵の写真を見せ、戻ってきたら結婚すると約束したという女性。

そのくせ、パルチザンに志願しようとしているというカオスな情況も・・。

もう、純粋過ぎて、恋と戦争の区別がついてないのかも知れません。。

しかしSS隊員は大変です。ヒムラーが「異人種女性との性交禁止」令を公布しているからです。

これに対しSDの隊長は、彼女たちがドイツ人男性に「理想像」を見出し、

対価無しの性交渉を望んでいるため、これら数多くの申し出を常に退けることは困難であり、

不可能である・・と訴えるのです。

ゴットロープ・ベルガーもバルト諸国の女性たちとの交際を認めるよう進言するなど、

「異人種」とはなにか? の基準を巡って侃々諤々の議論が数年に渡って繰り広げられ、

結局はヒムラーも、人種意識を働かせた個人の良心に訴えるだけに留まるのです。

そして1944年8月、20万余のドイツ軍が敗走して東プロイセンに雪崩れ込んできた際、

ウクライナ総督でもあるエーリッヒ・コッホは、「この後方集団にはドイツ人将校に甘やかされて

ワガママになったロシア女もいる。この女たちは怠け者の娼婦か、女スパイのどちらかだ」と、

ボルマンに書き送るのでした。

う~む。この辺り「若い兵士のとき」のエピソードを思い出しました。

最後の第5章は「占領下ドイツ兵の子供たち」。

ヒムラーがSS隊員の性交に関して口酸っぱく言うのには、数十年後のことを想定し、

優れた血統の子供をいかに沢山産み育てるか? ということであり、

末期には男子の生産を増やしたい・・に変化して、「男女産み分け問題」に悩む男。。

この章ではまず「レーベンスボルン(生命の泉)協会」に触れ、特に占領地の一つであり

「北方的」と評価されたノルウェーの出生率が減少傾向にあることから、

ドイツ人占領者がノルウェー女性との間に後継者を作るべきだと訴える

当地の警察長官(HSSPF)ヴィルヘルム・レディースによるレーベンスボルンの

ノルウェー支部の結果に喜ぶヒムラーが印象的でした。

確か「ABBA」のアンニ=フリッド・リングスタッドも、ノルウェーのレーベンスボルン生まれで

お父さんはドイツ兵だった・・という話もありましたっけ。

それにしてもウクライナに負けず劣らず、美人が多いんだよなぁ。ノルウェー・・。特に真ん中。。

さらにバルト三国で生まれたドイツ兵の子供の取り扱いが問題になってきます。

この子供たちをドイツ人として国家が養育するべきか否かという問題で、

まず首を突っ込むのは自らがバルト人であり、東部占領地域大臣であるローゼンベルクです。

まずは登録だけを行い、人種的選抜や養育問題は戦後に先送り・・と主張するも、

総統であるヒトラーは、SS全国指導者兼「ドイツ民族性強化全権委員」たるヒムラーに軍配を・・。

そして東部の女性の産んだ子供の父親がドイツ兵だとされた場合でも、

- まぁ、フランスで言うところの「ボッシュの子」ですか・・ - ファーストネームしか

解らない場合が多く、当局がなんとか父親を探し出したとしても、それを認めることもなく・・。

国防軍は、我々の兵士が本国で結婚、または婚約者がいる可能性も考慮するよう

当局に強く主張するのです。

そりゃそうですな。戦地での浮気だとしたら、当人にとっては実に余計なお世話です。。

末尾は「訳注」と「文献リスト」がビッシリと掲載されているため、本文は240ページほどです。

全体的には博士論文がベースというだけあって、淡々と事例を挙げて解説していく展開で、

この手の女性著者にありがちな? 感情論はまったくありませんでした。

また、こっちはソコソコにエロい一般男性ですから、性に関する女性著者の本を読むと、

倫理的ではない、男女の本能の部分のような根本的なギャップを感じることもよくありますけど、

本書ではそれは気になりませんでした。

「結論」には「忘れられた兵士 -ドイツ少年兵の手記-」にも触れられていて、

ドイツ語版では性暴力行為のシーンはカットされてるそうな。

確かに邦訳版にもそんな場面はなかったと思いますね。あれ、何語の邦訳だったっけな?

結局のところ、予想していたように女とみればヤル奴はヤル。自制する奴は自制する。

若者たちが数ヵ月も集団生活するのであれば、なんらかの性的欲求を放出する環境が必要。

言葉もロクに通じない女性でも、一緒に暮らしたり、何回かエッチもすれば恋もしてしまう。

このようなことは戦争は知らなくとも想像の範囲内であり、ナチ占領下のフランスも同じ、

ロシア兵、米国兵であっても基本的には変わらないことを改めて確認できました。

野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」―第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」 [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

小野寺 拓也 著の「野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」」を読破しました。

ちょっと珍しい視点からナチス・ドイツを研究した本を紹介します。

去年の11月に出た324ページの本書は、2010年に著者が東京大学に提出した

博士論文を公刊用に圧縮したうえで、加筆、修正を加えたもので、

このような研究書にありがちな5000円という価格設定からしても、

単純に「ドイツ兵の手紙」を紹介しているわけではないのが想像できますね。

「序章」では、イデオロギーと「主体性」という本書の問いについて説明します。

まず、人種主義、反ユダヤ主義がナチズムの中核をなす要素である以外に

優生学、人口政策、農業ロマン主義、反キリスト教的道徳観、プロイセン的軍国主義、

ヒトラーへのカリスマ的崇拝など、ありとあらゆる、

ときには相互に矛盾する要素が混合しているのがナチ・イデオロギーの特徴とします。

ここまでは個人的にもなんとかOK。

そして本書の研究としての新しさとして、このようなナチ・イデオロギーに限定せず、

戦友意識と男らしさ、暴力経験に被害者意識、ナショナリズムといった

ドイツ以外の戦争経験国にも見られる現象も取り上げ、

研究対象としては未開拓と言ってもいい領域の第2次大戦末期の考察に絞り、

2001年から所蔵を開始したベルリン・コミュニケーション博物館の

データベース化された野戦郵便を史料としているということです。

第1章では、その野戦郵便が史料として、いかなるものかを解説します。

日記と同様、戦場で体験したことが間をおかずに記されるため、

自叙伝や、戦後の聞き取り調査に比べ、後付けの知識で修正される危険性が少ない反面、

家族や恋人などの親密な読み手に向けて書かれた手紙には、

不用意な記述で相手を不安にさせたくない・・という配慮が付け加えられます。

そんな兵士たちの書く手紙は、ドイツ国防軍では組織的に検閲が行われており、

軍ごとに「野戦郵便検査所」が設けられ、将校5人、下士官14人が配属。

1人の検閲官が、1日平均160通以上も抜き取り検閲し、

秘密保持を要する類に、軍や政府に対する批判などがあった場合は逮捕。

しかし、戦争の期間、あわせて1800万人が国防軍に所属し、

前線と「銃後」の間を行き来した野戦郵便の数は、推定300億通~400億通と膨大です。

本書の対象となったのは国防軍の中核である陸軍兵士であり、1944年6月以降に

10通以上のまとまった手紙のある職業軍人ではない、下士官と兵卒23名です。

また、衛生兵や通信兵といった特殊技能を必要とする高学歴の兵士の手紙を重要視して、

彼らが所属する部隊の中で、男らしさや戦友意識をどのように考えていたかを検証します。

特に女性遍歴の自慢と酒豪自慢、そして猥談・・。

ある通信兵はこうした環境での苦痛を家族に書いています。

「彼らが話すことが正しいとすると、物凄いプレイボーイで、酒を何樽も空けたことになります。

人間が真実を口に出来ないのはとても残念なことです」。

まぁ、Uボートでも猥談がメインですから、彼のような真面目でシャイな人間は

仲間として溶け込むのが大変なのは良くわかりますね。

そして兵科の違いによる安全性は、「通信部隊は生命保険」と認識しており、

砲兵の無線通信担当や後方の運転兵も「心配する必要はありません」と書き送ります。

しかしはるかに危険で多くの死傷者を出す擲弾兵(歩兵)に対しては、

後ろめたさとコンプレックス、あるいは優越感と裏表の心境であり、

「絶え間なく降り注ぐ爆弾や迫撃砲のなかを勇敢に前進していく」姿に畏敬の念を持ち、

「歩兵たちが通信部隊をまったく対等と見なしていないこともわかりました。

通信部隊というのは日陰者なのです」。

ですが、前線経験のない人間や輜重兵には「日陰者」の彼らも辛辣です。

「輜重兵、我々の中では卑怯者の集まりということになっていますが、

彼らははるか遠くまで逃げて行ったので、今どこに隠れているのか誰にもわかりません。

彼らの多くが見せる臆病さに我々は失望させられました」。

また、職業軍人ではない彼らは昇進や勲章にそれほどのコダワリはなく、

最低限の任務を果たしながら戦争をやり過ごしたい・・と考えているものの、

2年も3年も軍隊にいれば、腹立たしい上官にも出会い、いつまで経っても上等兵でいることを

不満に感じ、「3ヵ月も故郷で訓練を受けていると、卑怯者のように思えてきます」

という心境になってくるのです。

ドイツ本土の爆撃が激しくなってくると、家族が避難することで手紙が届かないことも・・。

故郷からの手紙の山が分配されても何も手にすることができなかった兵士の不満も

徐々に大きくなり、家族からの手紙を受け取った兵士にはやっかみの視線が向けられます。

「一番手紙が来るので、今のところ"一番嫌われている"人間です」。

大戦末期の東部戦線では、「我々の神経は完全に衰弱してしまいました。

ロシア軍の爆撃機がやってくると、我々はガタガタと震え出します」。

「出来れば頻繁に手紙を書きたいのですが、残念ながらなかなか書けません。

神経が参ってしまっていて、気分も滅入っていて、とにかくもう書けないのです!」

戦友の死の様子をその両親に伝えるという責任に苦悩する兵士の手紙も印象的です。

「家族は一字一句を厳格に受け取るものですから、決して悟られないように

しなければなりません。彼らは頭を撃たれたと信じているわけですから、

それがもし嘘であっても、本当の残酷な死亡理由を知らせるよりは良いのです」。

「誰にも書けなかった戦争の現実」では、ドイツ兵なら「総統のために・・」とか、

「ボルシェヴィキと戦って・・」と書くことができ・・とありましたが、

やっぱり、そんな簡単なものではないですねぇ。

ブッヘンヴァルト強制収容所からの囚人移送監視に駆り出された兵士。

「見る光景、見る光景、身の毛のよだつものでした。

そのような収容所に入れられるよりは死んだほうがましです。

毎日、死者が出ます。容赦なく撃てという命令を受けましたが、

自分の車両においてそうする必要はありませんでした。よかったです!」

東プロイセンにおける撤退の様子を目撃した兵士。

「泣いている女性や子供たちの隊列がひっきりなしに通り過ぎ、

避難する母親の腕の中で凍死し、見知らぬ家の前に置かれた子供、

その横には書置きと、誰かに埋葬してもらえればと100マルクが置かれていても、

それをただ冷たく笑うだけです。

すべての悲惨さが現実のものとは思えなくなって、同情することを私は忘れてしまいました」。

ワルシャワ蜂起の鎮圧に関わっていた兵士は、ポーランド人の女性や子供の死体、

避難民の悲惨な光景を目の当たりにし、ニュースで聞く西部戦線の戦況と重ね合わせ、

「早く逃げてください。強制疎開は恐ろしいものです」と

デュッセルドルフに住む家族に手紙で自主的避難を呼びかけます。

そんな西部戦線、フランスでの退却戦でパルチザンとの夜間戦闘を経験した兵士。

「もはやこれは戦争ではなく、暗殺です。疑わしいと思われた者は容赦なく殺されるのです。

全フランス民族が我々に対して抵抗しています。一杯の水すらもらえません」。

しかし陥落寸前のユーゴスラヴィアのパルチザンになると・・。

「これらの匪賊たちの手に落ちた人々は、射殺されたのではありません。

正真正銘、虐殺されたのです。

喉は切り裂かれ、手は切り落とされ、まさに中世のようです」。

「ボルシェヴィキの洪水に歯止めがかけられるといいのですが。

今や赤い人殺しの群れが故郷に殺到しつつあります。

怒りのあまり髪の毛をかきむしりそうです」。

と書くのは、南部のイタリアで米英軍の攻撃を食い止めている兵士です。

ドイツ兵にとっては東部戦線の状況が一番の心配事であり、シベリアへの強制労働、

自分の家族がロシア軍による性暴力の被害に遭うのではないか・・という恐怖です。

「ボルシェヴィキどもは凄まじい乱暴を働き、殺害し、略奪しています。

ロシア人はいかなる状況であっても、再び駆逐されねばなりません。

私がすべての出来事にうんざりしているといえども、

この戦いを継続することが必要だということは私も認識しています」。

「私が捕虜になることはないでしょう。あなたに尋ねますが、

ロシアの捕虜になり、シベリアで働いて命を失うのが良いのか、

それとも死んだ方が良いのか、私はどうすれば良いでしょうか」。

終戦直前の4月30日になっても希望を抱く兵士の手紙。

「西部ではもはや抵抗は行われておらず、出来るだけ迅速にロシア軍と戦うために

ドイツ軍部隊は英米軍と合流するとのことです」。

あ~、ロンメルとパットンが協力してソ連軍と戦う・・なんて小説もありましたね。

検閲があったとはいえ、彼ら前線の兵士はヒトラーについても肯定的に

途切れることなく記述していることを指摘し、その背景には、

軍事的才能への信頼感、「神意」という神秘性に加え、

危機にあって人々が一体化し得るシンボルとしてヒトラーが機能したこと、

そしてとにかく彼を信じることによって、現状を打開するしかないという目的楽観主義など、

さまざまな要因があったとしています。

それは「総力戦」に対する彼らの考え方にも表れているようです。

母親が工場での作業に従事していることについて、

「それこそが本当の総力戦なのだと思います。

仕事がそれほどきつくないことを祈るばかりです」と書く兵士。

「パパは国民突撃隊の任務にもう入りましたか?

そうでなければなりません。個人的な楽しみは戦争の後です」。

本書の内容はタイトル通り、野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」であり、

第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」を研究したものですが、

特に「研究」部分については、今回は大きく割愛しました。

まぁ、ちょっとヴィトゲンシュタインには消化しきれないテーマですし、

個人的には、一連の手紙を時系列で紹介してもらったうえで、

自分なりにその本人の立場に立って考えてみたかった・・ということもあります。

また、1944年6月以降の手紙が研究対象となっている本書ですが、

戦争の全期間、1939年のポーランド侵攻から、包括的な傾向なども知りたいと思いました。

ちなみに日本軍兵士が戦地から家族に宛てた手紙などが

靖国神社の「遊就館」で12月まで開催中の「大東亜戦争 70周年展Ⅱ」で見れるそうで、

いつもコメントいただくIZMさんのBlogに詳しいレビューが書かれております。

零戦も展示されているようで、ヴィトゲンシュタインも近々、行くつもりです。

小野寺 拓也 著の「野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」」を読破しました。

ちょっと珍しい視点からナチス・ドイツを研究した本を紹介します。

去年の11月に出た324ページの本書は、2010年に著者が東京大学に提出した

博士論文を公刊用に圧縮したうえで、加筆、修正を加えたもので、

このような研究書にありがちな5000円という価格設定からしても、

単純に「ドイツ兵の手紙」を紹介しているわけではないのが想像できますね。

「序章」では、イデオロギーと「主体性」という本書の問いについて説明します。

まず、人種主義、反ユダヤ主義がナチズムの中核をなす要素である以外に

優生学、人口政策、農業ロマン主義、反キリスト教的道徳観、プロイセン的軍国主義、

ヒトラーへのカリスマ的崇拝など、ありとあらゆる、

ときには相互に矛盾する要素が混合しているのがナチ・イデオロギーの特徴とします。

ここまでは個人的にもなんとかOK。

そして本書の研究としての新しさとして、このようなナチ・イデオロギーに限定せず、

戦友意識と男らしさ、暴力経験に被害者意識、ナショナリズムといった

ドイツ以外の戦争経験国にも見られる現象も取り上げ、

研究対象としては未開拓と言ってもいい領域の第2次大戦末期の考察に絞り、

2001年から所蔵を開始したベルリン・コミュニケーション博物館の

データベース化された野戦郵便を史料としているということです。

第1章では、その野戦郵便が史料として、いかなるものかを解説します。

日記と同様、戦場で体験したことが間をおかずに記されるため、

自叙伝や、戦後の聞き取り調査に比べ、後付けの知識で修正される危険性が少ない反面、

家族や恋人などの親密な読み手に向けて書かれた手紙には、

不用意な記述で相手を不安にさせたくない・・という配慮が付け加えられます。

そんな兵士たちの書く手紙は、ドイツ国防軍では組織的に検閲が行われており、

軍ごとに「野戦郵便検査所」が設けられ、将校5人、下士官14人が配属。

1人の検閲官が、1日平均160通以上も抜き取り検閲し、

秘密保持を要する類に、軍や政府に対する批判などがあった場合は逮捕。

しかし、戦争の期間、あわせて1800万人が国防軍に所属し、

前線と「銃後」の間を行き来した野戦郵便の数は、推定300億通~400億通と膨大です。

本書の対象となったのは国防軍の中核である陸軍兵士であり、1944年6月以降に

10通以上のまとまった手紙のある職業軍人ではない、下士官と兵卒23名です。

また、衛生兵や通信兵といった特殊技能を必要とする高学歴の兵士の手紙を重要視して、

彼らが所属する部隊の中で、男らしさや戦友意識をどのように考えていたかを検証します。

特に女性遍歴の自慢と酒豪自慢、そして猥談・・。

ある通信兵はこうした環境での苦痛を家族に書いています。

「彼らが話すことが正しいとすると、物凄いプレイボーイで、酒を何樽も空けたことになります。

人間が真実を口に出来ないのはとても残念なことです」。

まぁ、Uボートでも猥談がメインですから、彼のような真面目でシャイな人間は

仲間として溶け込むのが大変なのは良くわかりますね。

そして兵科の違いによる安全性は、「通信部隊は生命保険」と認識しており、

砲兵の無線通信担当や後方の運転兵も「心配する必要はありません」と書き送ります。

しかしはるかに危険で多くの死傷者を出す擲弾兵(歩兵)に対しては、

後ろめたさとコンプレックス、あるいは優越感と裏表の心境であり、

「絶え間なく降り注ぐ爆弾や迫撃砲のなかを勇敢に前進していく」姿に畏敬の念を持ち、

「歩兵たちが通信部隊をまったく対等と見なしていないこともわかりました。

通信部隊というのは日陰者なのです」。

ですが、前線経験のない人間や輜重兵には「日陰者」の彼らも辛辣です。

「輜重兵、我々の中では卑怯者の集まりということになっていますが、

彼らははるか遠くまで逃げて行ったので、今どこに隠れているのか誰にもわかりません。

彼らの多くが見せる臆病さに我々は失望させられました」。

また、職業軍人ではない彼らは昇進や勲章にそれほどのコダワリはなく、

最低限の任務を果たしながら戦争をやり過ごしたい・・と考えているものの、

2年も3年も軍隊にいれば、腹立たしい上官にも出会い、いつまで経っても上等兵でいることを

不満に感じ、「3ヵ月も故郷で訓練を受けていると、卑怯者のように思えてきます」

という心境になってくるのです。

ドイツ本土の爆撃が激しくなってくると、家族が避難することで手紙が届かないことも・・。

故郷からの手紙の山が分配されても何も手にすることができなかった兵士の不満も

徐々に大きくなり、家族からの手紙を受け取った兵士にはやっかみの視線が向けられます。

「一番手紙が来るので、今のところ"一番嫌われている"人間です」。

大戦末期の東部戦線では、「我々の神経は完全に衰弱してしまいました。

ロシア軍の爆撃機がやってくると、我々はガタガタと震え出します」。

「出来れば頻繁に手紙を書きたいのですが、残念ながらなかなか書けません。

神経が参ってしまっていて、気分も滅入っていて、とにかくもう書けないのです!」

戦友の死の様子をその両親に伝えるという責任に苦悩する兵士の手紙も印象的です。

「家族は一字一句を厳格に受け取るものですから、決して悟られないように

しなければなりません。彼らは頭を撃たれたと信じているわけですから、

それがもし嘘であっても、本当の残酷な死亡理由を知らせるよりは良いのです」。

「誰にも書けなかった戦争の現実」では、ドイツ兵なら「総統のために・・」とか、

「ボルシェヴィキと戦って・・」と書くことができ・・とありましたが、

やっぱり、そんな簡単なものではないですねぇ。

ブッヘンヴァルト強制収容所からの囚人移送監視に駆り出された兵士。

「見る光景、見る光景、身の毛のよだつものでした。

そのような収容所に入れられるよりは死んだほうがましです。

毎日、死者が出ます。容赦なく撃てという命令を受けましたが、

自分の車両においてそうする必要はありませんでした。よかったです!」

東プロイセンにおける撤退の様子を目撃した兵士。

「泣いている女性や子供たちの隊列がひっきりなしに通り過ぎ、

避難する母親の腕の中で凍死し、見知らぬ家の前に置かれた子供、

その横には書置きと、誰かに埋葬してもらえればと100マルクが置かれていても、

それをただ冷たく笑うだけです。

すべての悲惨さが現実のものとは思えなくなって、同情することを私は忘れてしまいました」。

ワルシャワ蜂起の鎮圧に関わっていた兵士は、ポーランド人の女性や子供の死体、

避難民の悲惨な光景を目の当たりにし、ニュースで聞く西部戦線の戦況と重ね合わせ、

「早く逃げてください。強制疎開は恐ろしいものです」と

デュッセルドルフに住む家族に手紙で自主的避難を呼びかけます。

そんな西部戦線、フランスでの退却戦でパルチザンとの夜間戦闘を経験した兵士。

「もはやこれは戦争ではなく、暗殺です。疑わしいと思われた者は容赦なく殺されるのです。

全フランス民族が我々に対して抵抗しています。一杯の水すらもらえません」。

しかし陥落寸前のユーゴスラヴィアのパルチザンになると・・。

「これらの匪賊たちの手に落ちた人々は、射殺されたのではありません。

正真正銘、虐殺されたのです。

喉は切り裂かれ、手は切り落とされ、まさに中世のようです」。

「ボルシェヴィキの洪水に歯止めがかけられるといいのですが。

今や赤い人殺しの群れが故郷に殺到しつつあります。

怒りのあまり髪の毛をかきむしりそうです」。

と書くのは、南部のイタリアで米英軍の攻撃を食い止めている兵士です。

ドイツ兵にとっては東部戦線の状況が一番の心配事であり、シベリアへの強制労働、

自分の家族がロシア軍による性暴力の被害に遭うのではないか・・という恐怖です。

「ボルシェヴィキどもは凄まじい乱暴を働き、殺害し、略奪しています。

ロシア人はいかなる状況であっても、再び駆逐されねばなりません。

私がすべての出来事にうんざりしているといえども、

この戦いを継続することが必要だということは私も認識しています」。

「私が捕虜になることはないでしょう。あなたに尋ねますが、

ロシアの捕虜になり、シベリアで働いて命を失うのが良いのか、

それとも死んだ方が良いのか、私はどうすれば良いでしょうか」。

終戦直前の4月30日になっても希望を抱く兵士の手紙。

「西部ではもはや抵抗は行われておらず、出来るだけ迅速にロシア軍と戦うために

ドイツ軍部隊は英米軍と合流するとのことです」。

あ~、ロンメルとパットンが協力してソ連軍と戦う・・なんて小説もありましたね。

検閲があったとはいえ、彼ら前線の兵士はヒトラーについても肯定的に

途切れることなく記述していることを指摘し、その背景には、

軍事的才能への信頼感、「神意」という神秘性に加え、

危機にあって人々が一体化し得るシンボルとしてヒトラーが機能したこと、

そしてとにかく彼を信じることによって、現状を打開するしかないという目的楽観主義など、

さまざまな要因があったとしています。

それは「総力戦」に対する彼らの考え方にも表れているようです。

母親が工場での作業に従事していることについて、

「それこそが本当の総力戦なのだと思います。

仕事がそれほどきつくないことを祈るばかりです」と書く兵士。

「パパは国民突撃隊の任務にもう入りましたか?

そうでなければなりません。個人的な楽しみは戦争の後です」。

本書の内容はタイトル通り、野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」であり、

第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと「主体性」を研究したものですが、

特に「研究」部分については、今回は大きく割愛しました。

まぁ、ちょっとヴィトゲンシュタインには消化しきれないテーマですし、

個人的には、一連の手紙を時系列で紹介してもらったうえで、

自分なりにその本人の立場に立って考えてみたかった・・ということもあります。

また、1944年6月以降の手紙が研究対象となっている本書ですが、

戦争の全期間、1939年のポーランド侵攻から、包括的な傾向なども知りたいと思いました。

ちなみに日本軍兵士が戦地から家族に宛てた手紙などが

靖国神社の「遊就館」で12月まで開催中の「大東亜戦争 70周年展Ⅱ」で見れるそうで、

いつもコメントいただくIZMさんのBlogに詳しいレビューが書かれております。

零戦も展示されているようで、ヴィトゲンシュタインも近々、行くつもりです。

報復兵器V2 -世界初の弾道ミサイル開発物語- [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

野木 恵一 著の「報復兵器V2」を読破しました。

1月に独破した「V1号V2号 -恐怖の秘密兵器-」でも本書にチョロっと触れましたが、

「反逆部隊」でもV2ロケットが重要なアイテムだったので、そのままの勢いで進んでしまいました。

1999年発刊で333ページの本書は「光人社」のものですが、

「あとがき」を先に読んでみたら、1983年の「朝日ソノラマ」の再刊と・・。

特に内容には手を加えていないということですが、まったく気がつきませんでしたねぇ。

ヴェルサイユ条約によって、口径17センチ以上の火砲の製造を禁止されたものの

ロケット兵器については無視されていたことから、陸軍兵器局の砲術弾薬課長で、

弾道学博士として、ベルリン大学でも教鞭を執っていたカール・ベッカー大佐の指示により

部下のヴァルター・ドルンベルガーがロケット兵器開発に着手するところから始まります。

固定推進剤ロケットと液体推進剤ロケットという2種類の違いを明確にし、

ここでのドルンベルガーの経歴では、前者の研究によって、のちにドイツ陸軍が

「ネーベルヴェルファー」や「パンツァーヴェルファー」を生み出したということです。

続いては民間のロケット研究。本書の主役ヴェルナー・フォン・ブラウンの生い立ち・・、

12歳の時にベルリンの繁華街ティーアガルテンの通りを

手押し車に大きな花火6本を括り付けて、暴走させる・・という腕白なロケット実験を敢行した

このロケットに魅入られた男を詳しく紹介します。

また、オペル自動車の創立者、フリッツ・フォン・オペルがロケット自動車を製作していた話も。

自宅謹慎処分となったフォン・ブラウン少年はジュール・ヴェルヌの「地球から月へ」や、

H・G・ウェルズの「月世界最初の人間」などを読み漁ります。

ドイツ映画界の巨匠フリッツ・ラングが「月世界の女」を撮るというロケット・ブームの話になると

ヴィトゲンシュタインも昔に観た「月世界旅行」なんかを思い出しました。

ベルリンにある工科大学で学び、ドイツ宇宙旅行協会(VfR)にも入会したフォン・ブラウン。

しかし協会でのロケット製作は1920代後半の世界恐慌も手伝って資金不足が続きます。

1932年、そんな彼らの協会に陸軍兵器局のベッカーとドルンベルガーが訪れますが、

その内容に失望。。しかし、学生のフォン・ブラウンの才能は軍部の目に留まり、

陸軍兵器局兵器実験部の民間職員としてリクルートされるのでした。

翌年の1933年にはアグレガート(集合体)と名付けられた1号ロケット、いわゆる「A1」が誕生。

長さは1.4mという小さなものです。

1934年末には「A2」が誕生。このようにV2ロケットである「A4」まで、

また並行して「A5」なども開発、「A12」までも計画されていきます。

やがてロケット開発が軌道に乗り出すと、1936年、

ペーネミュンデに新しい実験場を建築する計画が持ち上がり、

コレに興味を示していた空軍参謀総長ケッセルリンクに研究担当のリヒトホーフェンと対談。

ベッカーは「我々の研究が有望なものとなると、たちまちそれをさらって行こうとする。

陸軍とは比べものにならないことを空軍に思い知らせてやるのだ」と息巻きます。

ペーネミュンデに出来たお隣の空軍施設では、「V1」の開発が進められるわけですが、

この仲の悪さは想像以上ですね。。

弱冠25歳ながら「技術部長」の肩書を持ち、100名の研究者を指導するフォン・ブラウン。

開発されるロケットは前大戦の「パリ砲」のような兵器であることが前提のドルンベルガーですが、

フォン・ブラウンの夢は「宇宙ロケット」の開発と、その意見と目的も違います。

1939年3月、ヒトラーが視察に訪れるものの、一言も質問を発せず、無関心のまま・・。

戦争が始まった翌1940年には、生半可な軍事知識を振りかざして、あれこれの兵器開発に干渉し、

「A4計画」も優先順位から姿を消したかと思うと、翌月には復活、2ヵ月後には再び

リストから削除と混乱・・。フリッツ・トートが兵器弾薬相に任命されると、

ヒトラーの気まぐれに衰弱した、ロケット計画の推進者で兵器局長のベッカー大将は自殺・・。

このベッカーの件は、第三帝国モノやヒトラー伝に何回か出てきた「可哀想な将軍」・・

のイメージを持っていましたが、詳しいいきさつは初めて知りました。

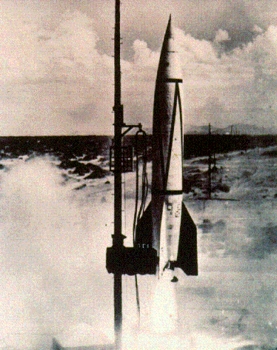

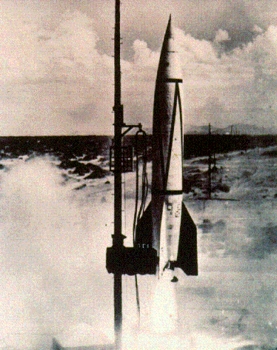

1942年春、いよいよ完成した「A4(=V2)」ロケット。

しかし第1回目の発射実験は大爆発に終わり、第2回目も同様・・。

3号機でようやく成功しますが、次の成功は11号機という不安定な結果に。。

そういえば、Me-163の開発を描いた「ドイツのロケット彗星」でも、

「V2ロケットが100mの高度から突然、こちらに向かってきた」という失敗話を思い出しました。

それでもこの新兵器開発の推進派であるトートの後任の軍需相、シュペーアは

「総統は後に同意されるでしょう」と、北フランスに発射基地建設をトート機関に命ずるのでした。

兵器局の局長はレープ大将となり、補充軍(国内予備軍)のフロム上級大将配下に収められると、

その2人の将軍を伴ってペーネミュンデを訪れて来るのはSS全国指導者ヒムラーです。

「あなた方をサボタージュから守るために派遣されたのです」と穏やかに語るヒトラーですが、

もちろん、そんな程度で済むわけはなく、ペーネミュンデ所長でナチ嫌いのツァンセン大佐が

ヒムラーの圧力によって更迭・・。

英国本土攻撃用兵器として空軍の「V1」、陸軍の「V2」のどちらを採用すべきか・・?

飛行実験対決では「V2」が2回とも成功を収めますが、「V1」はいずれも発射直後に墜落。。

この結果には空軍の誇る悪代官ミルヒ元帥もドルンベルガーの背中を叩いて苦笑い。

「おめでとう。2-0で君の勝ちだ」

そして2日後、ドルンベルガーは少将へと昇進するのでした。

ヴォルフスシャンツェのヒトラー大本営へと突然呼び出されたドルンベルガーとフォン・ブラウン。

「私はなぜ君らの仕事の成功を信じられなかったのだろう」と反省を口にし、

「このような兵器に人類は耐えることはできないであろう」と

「報復兵器2号」がここに誕生します。

このヒトラーとの対談の様子は細かく、数ページに渡り、本文でも度々、

「ドルンベルガーの回想録によると・・」と書かれていますが、主人公の二人、

フォン・ブラウンとドルンベルガーが生き残り、共に西側へ招かれたことで

資料が豊富にあることが、日本人著者でもこれだけ詳細に書けている理由だと思いました。

一方、その「報復兵器2号」の標的であるロンドンでは、北アフリカでロンメルと共に戦い、

英国の捕虜となっていたリッター・フォン・トーマ将軍が盗聴器の仕掛けられた収容所で

ブラウヒッチュ陸軍総司令官と一緒に見学したロケット研究の話をしてしまったことが

キッカケとなって、英首相チャーチルも知ることになります。

やがてドイツの秘密基地ペーネミュンデを爆撃すべく、「ハイドラ作戦」が・・。

ランカスターにハリファックス、スターリング爆撃機531機が爆弾の雨を降らせるのでした。

ミッテルバウ=ドーラ強制収容所として知られる巨大な地下工場がコーンシュタイン山に建築され、

SS建築部門の責任者から、目覚ましい勢いで出世してきたハンス・カムラーも登場。

彼は強制収容所の建築も手掛けていた人物で、本書では野心家で冷静、自己中心的、

非人道主義者のインテリと紹介します。

そしてこの強制収容所兼V2ロケット工場の管理を行うことで、「A4計画」そのものを

SSの管理下に収めようともくろみます。

フォン・ブラウンを「ハインリヒ号」に呼び出し、「部下にならないか??」と勧誘するヒムラー・・。

それを「お断り」した彼ですが、10日後にゲシュタポの訪問を受けてしまいます。

事件を知ったドルンベルガーはOKWのカイテル元帥のところに押しかけますが、

「落ち着きたまえ。私としてはヒムラーともめ事を起こしたくないんだ。

私が誤りを犯して辞職するようなことになれば、将校団と総統閣下との最後の繋がりが失われ、

力を握るのはSSとヒムラーだけだ」。

頼りにならないカイテルに見切りをつけて、ゲシュタポ長官のハインリッヒ・ミュラーと

直談判するドルンベルガー。

シュペーアもヒトラーにフォン・ブラウンの釈放を働きかけて、ようやく仮釈放が認められます。

しかし1944年7月に将校団による「ヒトラー暗殺未遂」事件が起こると、

ここぞとばかりにSSの手によって粛清される陸軍将校・・。

そしてA4計画全体はカムラーが掌握することに・・。

こうして9月6日、史上初めての弾道ミサイル「報復兵器2号」が発射されます。

連合軍が上陸したフランス各地やアントワープ、そしてロンドンに向けて次々と・・。

部隊の編制などにも触れて、武装SSだけで編成された「第500SSロケット中隊」など

初めて聞きましたねぇ。ちなみに英国に落下したV2は1115発、死者2700人だそうです。

終戦も近くなると、東西から攻める連合軍に対して米軍への投降を選択する

フォン・ブラウンら技術者たち。

カムラーSS大将は行方不明となり、自殺したとも部下に殺されたとも・・。

そしてドルンベルガーはV2攻撃の責任者として英国で戦争犯罪者として扱われますが、

1947年には釈放され、米陸軍と契約を結んでいたフォン・ブラウンら118人の元へ・・。

1955年に米国への帰化が認められたフォン・ブラウンは弾道ミサイル開発の

技術面の最高責任者として活躍。

全長111mの3段ロケット、大きさはV2の225倍という「サターンV」を造り上げます。

そして1969年、その先端には「アポロ11号」が・・。

フォン・ブラウンとドルンベルガーの人生を軸に、

それに関わったその他の研究者たちと、ヒトラーを筆頭としたナチスの重鎮たち、

ロケット開発の歴史から、V2ロケットそのものの詳細。

日本人の著者の初めての書き下ろしということですが、

専門的でもありながらも上手くまとまった、非常に勉強になる充実した内容の一冊でした。

野木 恵一 著の「報復兵器V2」を読破しました。

1月に独破した「V1号V2号 -恐怖の秘密兵器-」でも本書にチョロっと触れましたが、

「反逆部隊」でもV2ロケットが重要なアイテムだったので、そのままの勢いで進んでしまいました。

1999年発刊で333ページの本書は「光人社」のものですが、

「あとがき」を先に読んでみたら、1983年の「朝日ソノラマ」の再刊と・・。

特に内容には手を加えていないということですが、まったく気がつきませんでしたねぇ。

ヴェルサイユ条約によって、口径17センチ以上の火砲の製造を禁止されたものの

ロケット兵器については無視されていたことから、陸軍兵器局の砲術弾薬課長で、

弾道学博士として、ベルリン大学でも教鞭を執っていたカール・ベッカー大佐の指示により

部下のヴァルター・ドルンベルガーがロケット兵器開発に着手するところから始まります。

固定推進剤ロケットと液体推進剤ロケットという2種類の違いを明確にし、

ここでのドルンベルガーの経歴では、前者の研究によって、のちにドイツ陸軍が

「ネーベルヴェルファー」や「パンツァーヴェルファー」を生み出したということです。

続いては民間のロケット研究。本書の主役ヴェルナー・フォン・ブラウンの生い立ち・・、

12歳の時にベルリンの繁華街ティーアガルテンの通りを

手押し車に大きな花火6本を括り付けて、暴走させる・・という腕白なロケット実験を敢行した

このロケットに魅入られた男を詳しく紹介します。

また、オペル自動車の創立者、フリッツ・フォン・オペルがロケット自動車を製作していた話も。

自宅謹慎処分となったフォン・ブラウン少年はジュール・ヴェルヌの「地球から月へ」や、

H・G・ウェルズの「月世界最初の人間」などを読み漁ります。

ドイツ映画界の巨匠フリッツ・ラングが「月世界の女」を撮るというロケット・ブームの話になると

ヴィトゲンシュタインも昔に観た「月世界旅行」なんかを思い出しました。

ベルリンにある工科大学で学び、ドイツ宇宙旅行協会(VfR)にも入会したフォン・ブラウン。

しかし協会でのロケット製作は1920代後半の世界恐慌も手伝って資金不足が続きます。

1932年、そんな彼らの協会に陸軍兵器局のベッカーとドルンベルガーが訪れますが、

その内容に失望。。しかし、学生のフォン・ブラウンの才能は軍部の目に留まり、

陸軍兵器局兵器実験部の民間職員としてリクルートされるのでした。

翌年の1933年にはアグレガート(集合体)と名付けられた1号ロケット、いわゆる「A1」が誕生。

長さは1.4mという小さなものです。

1934年末には「A2」が誕生。このようにV2ロケットである「A4」まで、

また並行して「A5」なども開発、「A12」までも計画されていきます。

やがてロケット開発が軌道に乗り出すと、1936年、

ペーネミュンデに新しい実験場を建築する計画が持ち上がり、

コレに興味を示していた空軍参謀総長ケッセルリンクに研究担当のリヒトホーフェンと対談。

ベッカーは「我々の研究が有望なものとなると、たちまちそれをさらって行こうとする。

陸軍とは比べものにならないことを空軍に思い知らせてやるのだ」と息巻きます。

ペーネミュンデに出来たお隣の空軍施設では、「V1」の開発が進められるわけですが、

この仲の悪さは想像以上ですね。。

弱冠25歳ながら「技術部長」の肩書を持ち、100名の研究者を指導するフォン・ブラウン。

開発されるロケットは前大戦の「パリ砲」のような兵器であることが前提のドルンベルガーですが、

フォン・ブラウンの夢は「宇宙ロケット」の開発と、その意見と目的も違います。

1939年3月、ヒトラーが視察に訪れるものの、一言も質問を発せず、無関心のまま・・。

戦争が始まった翌1940年には、生半可な軍事知識を振りかざして、あれこれの兵器開発に干渉し、

「A4計画」も優先順位から姿を消したかと思うと、翌月には復活、2ヵ月後には再び

リストから削除と混乱・・。フリッツ・トートが兵器弾薬相に任命されると、

ヒトラーの気まぐれに衰弱した、ロケット計画の推進者で兵器局長のベッカー大将は自殺・・。

このベッカーの件は、第三帝国モノやヒトラー伝に何回か出てきた「可哀想な将軍」・・

のイメージを持っていましたが、詳しいいきさつは初めて知りました。

1942年春、いよいよ完成した「A4(=V2)」ロケット。

しかし第1回目の発射実験は大爆発に終わり、第2回目も同様・・。

3号機でようやく成功しますが、次の成功は11号機という不安定な結果に。。

そういえば、Me-163の開発を描いた「ドイツのロケット彗星」でも、

「V2ロケットが100mの高度から突然、こちらに向かってきた」という失敗話を思い出しました。

それでもこの新兵器開発の推進派であるトートの後任の軍需相、シュペーアは

「総統は後に同意されるでしょう」と、北フランスに発射基地建設をトート機関に命ずるのでした。

兵器局の局長はレープ大将となり、補充軍(国内予備軍)のフロム上級大将配下に収められると、

その2人の将軍を伴ってペーネミュンデを訪れて来るのはSS全国指導者ヒムラーです。

「あなた方をサボタージュから守るために派遣されたのです」と穏やかに語るヒトラーですが、

もちろん、そんな程度で済むわけはなく、ペーネミュンデ所長でナチ嫌いのツァンセン大佐が

ヒムラーの圧力によって更迭・・。

英国本土攻撃用兵器として空軍の「V1」、陸軍の「V2」のどちらを採用すべきか・・?

飛行実験対決では「V2」が2回とも成功を収めますが、「V1」はいずれも発射直後に墜落。。

この結果には空軍の誇る悪代官ミルヒ元帥もドルンベルガーの背中を叩いて苦笑い。

「おめでとう。2-0で君の勝ちだ」

そして2日後、ドルンベルガーは少将へと昇進するのでした。

ヴォルフスシャンツェのヒトラー大本営へと突然呼び出されたドルンベルガーとフォン・ブラウン。

「私はなぜ君らの仕事の成功を信じられなかったのだろう」と反省を口にし、

「このような兵器に人類は耐えることはできないであろう」と

「報復兵器2号」がここに誕生します。

このヒトラーとの対談の様子は細かく、数ページに渡り、本文でも度々、

「ドルンベルガーの回想録によると・・」と書かれていますが、主人公の二人、

フォン・ブラウンとドルンベルガーが生き残り、共に西側へ招かれたことで

資料が豊富にあることが、日本人著者でもこれだけ詳細に書けている理由だと思いました。

一方、その「報復兵器2号」の標的であるロンドンでは、北アフリカでロンメルと共に戦い、

英国の捕虜となっていたリッター・フォン・トーマ将軍が盗聴器の仕掛けられた収容所で

ブラウヒッチュ陸軍総司令官と一緒に見学したロケット研究の話をしてしまったことが

キッカケとなって、英首相チャーチルも知ることになります。

やがてドイツの秘密基地ペーネミュンデを爆撃すべく、「ハイドラ作戦」が・・。

ランカスターにハリファックス、スターリング爆撃機531機が爆弾の雨を降らせるのでした。

ミッテルバウ=ドーラ強制収容所として知られる巨大な地下工場がコーンシュタイン山に建築され、

SS建築部門の責任者から、目覚ましい勢いで出世してきたハンス・カムラーも登場。

彼は強制収容所の建築も手掛けていた人物で、本書では野心家で冷静、自己中心的、

非人道主義者のインテリと紹介します。

そしてこの強制収容所兼V2ロケット工場の管理を行うことで、「A4計画」そのものを

SSの管理下に収めようともくろみます。

フォン・ブラウンを「ハインリヒ号」に呼び出し、「部下にならないか??」と勧誘するヒムラー・・。

それを「お断り」した彼ですが、10日後にゲシュタポの訪問を受けてしまいます。

事件を知ったドルンベルガーはOKWのカイテル元帥のところに押しかけますが、

「落ち着きたまえ。私としてはヒムラーともめ事を起こしたくないんだ。

私が誤りを犯して辞職するようなことになれば、将校団と総統閣下との最後の繋がりが失われ、

力を握るのはSSとヒムラーだけだ」。

頼りにならないカイテルに見切りをつけて、ゲシュタポ長官のハインリッヒ・ミュラーと

直談判するドルンベルガー。

シュペーアもヒトラーにフォン・ブラウンの釈放を働きかけて、ようやく仮釈放が認められます。

しかし1944年7月に将校団による「ヒトラー暗殺未遂」事件が起こると、

ここぞとばかりにSSの手によって粛清される陸軍将校・・。

そしてA4計画全体はカムラーが掌握することに・・。

こうして9月6日、史上初めての弾道ミサイル「報復兵器2号」が発射されます。

連合軍が上陸したフランス各地やアントワープ、そしてロンドンに向けて次々と・・。

部隊の編制などにも触れて、武装SSだけで編成された「第500SSロケット中隊」など

初めて聞きましたねぇ。ちなみに英国に落下したV2は1115発、死者2700人だそうです。

終戦も近くなると、東西から攻める連合軍に対して米軍への投降を選択する

フォン・ブラウンら技術者たち。

カムラーSS大将は行方不明となり、自殺したとも部下に殺されたとも・・。

そしてドルンベルガーはV2攻撃の責任者として英国で戦争犯罪者として扱われますが、

1947年には釈放され、米陸軍と契約を結んでいたフォン・ブラウンら118人の元へ・・。

1955年に米国への帰化が認められたフォン・ブラウンは弾道ミサイル開発の

技術面の最高責任者として活躍。

全長111mの3段ロケット、大きさはV2の225倍という「サターンV」を造り上げます。

そして1969年、その先端には「アポロ11号」が・・。

フォン・ブラウンとドルンベルガーの人生を軸に、

それに関わったその他の研究者たちと、ヒトラーを筆頭としたナチスの重鎮たち、

ロケット開発の歴史から、V2ロケットそのものの詳細。

日本人の著者の初めての書き下ろしということですが、

専門的でもありながらも上手くまとまった、非常に勉強になる充実した内容の一冊でした。

ドイツ参謀本部 [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

バリー・リーチ著の「ドイツ参謀本部」を読破しました。

なぜか今まで購入するのを忘れていた、かなり有名な一冊ですが、

原著は1973年、最初の翻訳版は1979年というやや古いもので、

今回、2001年の新装版を選んでみました。

著者のリーチは12年間英陸軍砲兵隊に勤務した後、

旧ドイツ陸軍の研究を行ったという方です。

過去に紹介したゲルリッツの「ドイツ参謀本部興亡史」が大作だったことに比べ、

本書は261ページとボリュームが少ないのが、ちょっと心配なんですね。

1935年、ヴェルサイユ条約によって閉鎖されていた「陸軍大学校」再開式典のために

ベルリンに集まった将軍たち・・。

髑髏軽騎兵連隊の礼装姿の老マッケンゼン元帥を筆頭に、モノクルをはめたフォン・ゼークト、

廃止された参謀本部の伝統と機能を維持し続けてきた彼の周りを固めるのは

佐官から出世した国防相ブロムベルク、陸軍総司令官フリッチュ、さらにベック、ルントシュテット、

ヴィッツレーベンといった現役の軍指導者たちです。

そして100年以上の歴史を誇る参謀本部の歴史を簡単に振り返りながら、

防衛なきところに国家の存在はありえないとしたクラウゼヴィッツが

「陸軍の生存の方が国家の生存よりも優先する」と信じたという話を紹介し、

この哲学が20世紀においても参謀将校団の哲学の基礎になっていた・・としています。

ゼークトの10万人軍隊では高い比率で保持された参謀と、その教育課程が語られます。

教官を務めたのはリスト、クルーゲ、マンシュタイン、パウルス、モーデル、ハルダー、

さらにグデーリアン、ヨードル、ラインハルトと、後の上級大将か元帥という錚々たるメンバーですね。

そして作戦課の一員であったマンシュタイン少佐によるドイツ軍の拡充計画の話では

編成課の計画を拒否し、上級司令部を恐れるような男ではなかったというマンシュタインの態度が

「同僚や上官にとっては許しがたいほど傲岸であった」とヴェストファール将軍が語ります。

ちなみに、そのマンシュタインに拒否られた、想像力が貧弱な編成課の課長の名は、

ヴィルヘルム・カイテルです。。

1933年にヒトラーが政権を握ると、「がんこなハマーシュタイン」でも書かれていた

軍管区司令官たちとの会食の様子が・・。

参謀総長アダムは10月には、より慎重なルートヴィヒ・ベックに交代。

翌年には計画通り、陸軍3倍化計画を開始しますが、空軍の新設のために

陸軍は将校200名を含む適任者を出さねばならなくなり、混乱に陥ります。

こうして空軍に転出したのはシュペルレ、シュトゥーデント、リヒトホーフェンらであり、

最初の空軍参謀総長のヴェーファーを含め、彼の後任ケッセルリンクや、

シュトゥンプ、イェショネクは陸軍参謀本部の出身なのでした。

ブロムベルクが1927年には参謀総長、1930年には陸軍総司令官と昇進することで、

ゼークト失脚後の権力を獲得することを恐れた国防相シュライヒャーとの争いも出てきます。

国境の安全措置の手落ちの責任を負わされて、東プロイセンに左遷させられますが、

首相となったシュライヒャーに対してヒンデンブルク大統領にヒトラーを推薦し、

復讐は成功・・。ヒトラー政権下で国防相の地位に就くのでした。

いや~、本書は対人関係が細かくてドキドキしますねぇ。

このヒトラー派のブロムベルクの右腕が、彼をヒトラーに紹介したライヒェナウですが、

辞職したハマーシュタインの陸軍総司令官の後釜を狙うものの、

ヒンデンブルク大統領に政治的過ぎることを理由に拒否され、フリッチュが選ばれることに・・。

そのライヒェナウの要請によって国防軍最高司令部(OKW)が創設されると、

ベック参謀総長は、能力があり、野心的なヨードル大佐を送り込みますが、

あまりにも利己的で上司たちから嫌われていたための厄介払いでもあったようです。

結局、野心剥き出しのライヒェナウは新任の総司令官ブラウヒッチュに敬遠されて

軍管区司令官に転出されてしまいますが、その彼の後任に選ばれたのはカイテルです。

ヒトラーがブロムベルクとの対話からカイテルを選んだ話も出てきますが、

本書では「参謀本部の団結にとって、ずっと危険な人物であった・・」。

また、フリッチュのスキャンダルに伴う、総司令部の大人事異動で作戦部長マンシュタインが

歩兵師団長へ転出された件については、ベック参謀総長と、彼が後継者と目していた

マンシュタインのコンビがブラウヒッチュ総司令官にとって、決して魅力のあるものではなく、

この強力にして自信に満ちたプロイセン人を追い出すのに反対する理由はなかった・・

としています。

その理由も具体的で、軍管区司令官当時のブラウヒッチュが

参謀本部から派遣されたマンシュタインの高飛車な態度に腹を立て、

その恨みが尾を引いていた・・ということです。

いやはやマンシュタインは敵づくりの天才のような気もしますが、

平時にあえて強敵を作って、戦術の勉強でもしてたんでしょうか・・?

オーストリア併合では、武力による軍事行動計画の動員命令を急いで作成するため、

一介の歩兵師団長であるマンシュタインが首相官邸に呼び出され、チェコ危機では

遂にベックが辞任し、マンシュタインの後任の作戦部長だったハルダーが参謀総長に・・。

こうしてポーランド作戦、西方作戦と進んでいきますが、

彼はもはや、軍を代表して国家元首に軍事の助言をする責任者ではなく、陸軍総司令官さえ、

影響力を失い、ヒトラーはゲーリングやカイテル、ヨードルの主張に耳を傾けているのでした。

そしてブラウヒッチュとハルダーが「中途半端な利口者」と見る、重鎮ルントシュテット・・。

その軍集団参謀長となっていたマンシュタインによる西方作戦計画・・、

いわゆるマンシュタイン・プランがハルダーの頭を悩ませます。

今度も「しつこい邪魔者」を歩兵軍団長へ昇進させて、始末した陸軍総司令部・・。

さらにもう一つの重要な軍集団司令官を務める、「気まぐれなプリ・マドンナのような性格」の

フォン・ボックには、堅実さと忠誠心を持った参謀長を付ける必要がありますが、

ボックの参謀長、ザルムート将軍はマンシュタイン同様、扱いにくい人物で、協調性がなく短気・・。

しかし、軍隊が大幅に拡大し、陸軍大学校もすでに閉鎖した現状では参謀将校は不足しています。

「電撃戦」で制した西方戦役に続き、東部での「バルバロッサ作戦」に向けて、

ハルダーは自ら手を出さず、多くの部下に作戦計画を委任します。

より近代的な参謀本部という印象をヒトラーに与えるため、保守的なシュテルプナーゲルに代えて、

新たに登用した作戦部長は、グデーリアンの参謀長も務めたことのある

ヒトラーの熱心な支持者、パウルスです。

その「バルバロッサ作戦」直前にまたしてもハルダーの頭を悩ます事態が発生。

北アフリカで「あらゆるところに威力偵察を行い、兵力を分散させていた」ロンメルです。

自ら赴くことを思いとどまり、友人のパウルスをこの

「戦闘指揮についての責任を取ろうとしない、狂った軍人」のもとに送ります。

ロンメルのリスクを顧みない「即戦即応方式」に驚いたパウルスは、

補給を充分にして海岸を防備するよう勧告しますが、著者は

英国にとって「不幸」だったのは、この勧告をロンメルが無視したことである・・。

ポーランドでのSS部隊による残忍な行為を知っていた軍の指導者たち。

対ソ戦においては、有名なパルチザンと政治将校の射殺命令がヒトラーから伝えられますが、

ボックだけは自分の軍集団に適用されることを拒否します。

しかし彼の作戦参謀であるトレスコウらは、ヒムラーの行動隊が進撃する軍隊についてまわり

数万人を逮捕しては虐殺するのを恐怖を持って見つめるのでした・・。

そしてモスクワ前面で攻勢が頓挫すると、いまやハルダーが「あの藁人形」と呼び、

ヒトラーの恫喝の前に硬直を繰り返していた総司令官ブラウヒッチュが辞任。

陸軍参謀本部とOKWの上級メンバーが毎日、会議で顔を合わせ、2つの派閥の分裂は

広がらなくなったものの、本来なら、軍団参謀長の地位もどうか・・と思われる人物であり、

1938年にハルダーが参謀総長に就任したころには、参謀本部の忠実な一員として、

最高司令部に対する批判に上機嫌で同調していたOKW総監たるカイテルと、

それよりも大人物で軍事的才能もありはしますが、自己過信が強すぎるヨードルに対して

侮辱の念を抱くハルダー。。。

最後までブラウヒッチュの後任の総司令官になると恐れられていた第6軍司令官、

ヒトラー派のライヒェナウが急死すると、その後任にヒトラーはパウルスを指名します。

しかし軍集団司令官のボックはハルダーに苦情を・・。

「パウルスはその任に耐えず、物事の暗い面だけを見、自軍将兵の力を過小評価し、

端的に言って気迫にも欠ける」

さらに「融通の利かない人物」として、どうしてもと言うなら新しい参謀長を付けるべきということで、

アルトゥール・シュミット将軍が第6軍参謀長に任命されたそうですが、

スターリングラード包囲の最後では、彼が実質的な司令官になったという話も良くありますね。

ソ連の国力を過小評価してきたことを反省し、有能な参謀部員であったラインハルト・ゲーレンを

東方外国軍課の長に据えますが、時すでに遅く、疲れ切ったハルダーはヒトラーにより解任。。

この彼が辞任をせず、解任されるまで粘ったのは、カイテルやヨードルら、

OKWの参謀連中に対する意地だったようにも感じました。

後任は西方軍総司令部の参謀長として、英加軍による「ディエップ奇襲」を撃退したツァイツラー。

作戦部長のブルーメントリットがその穴を埋めることになります。

1943年にはクルスク戦が失敗に終わり、翌年にはシュタウフェンベルクの爆弾が炸裂して

関与はしていなかったものの、ヒトラーは彼を罷免。

後任は装甲兵総監のグデーリアンですが、ベルリンへと迫るソ連軍の前に彼も罷免され、

最後の参謀総長クレープスも自ら命を絶つのでした・・。

いや~、かなりの本のネタ本と思われますが、面白かったですねぇ。

261ページというページ数で、1ページ14行と、文字数は少ないですが、

まるで大奥のようなドロドロ感満載で、あの人とこの人はそうだったのね・・

という発見が本書の読みどころでした。

あくまで参謀本部が主役ですから、度々出てきたマンシュタインも野戦司令官になれば

お役御免ですし、ココに挙げなかった参謀将校も沢山登場してきて勉強になりました。

ゲーレンとウラソフ将軍の話では、シュトリク・シュトリクフェルト大尉が出てきてビックリ。。

「幻影」以外でシュトリク・シュトリクフェルトが出てくる本があるとは思いませんでした。

所々でOKHやOKWの機構図や、戦況図に写真も掲載されています。

しかし事実上、戦記部分は無いと言ってよく、1939年~1945年の戦局の推移や

今回挙げた軍人くらいはある程度知っている方でないと、ちょっと難しいかも知れませんが、

古書価格も安いですから、ドイツ陸軍に興味のある方は是非ど~ぞ。

著者の「独軍ソ連侵攻」も無性に読みたくなりましたが、ドコ探しても売ってません・・。

以前はあったのになぁ・・。

バリー・リーチ著の「ドイツ参謀本部」を読破しました。

なぜか今まで購入するのを忘れていた、かなり有名な一冊ですが、

原著は1973年、最初の翻訳版は1979年というやや古いもので、

今回、2001年の新装版を選んでみました。

著者のリーチは12年間英陸軍砲兵隊に勤務した後、

旧ドイツ陸軍の研究を行ったという方です。

過去に紹介したゲルリッツの「ドイツ参謀本部興亡史」が大作だったことに比べ、

本書は261ページとボリュームが少ないのが、ちょっと心配なんですね。

1935年、ヴェルサイユ条約によって閉鎖されていた「陸軍大学校」再開式典のために

ベルリンに集まった将軍たち・・。

髑髏軽騎兵連隊の礼装姿の老マッケンゼン元帥を筆頭に、モノクルをはめたフォン・ゼークト、

廃止された参謀本部の伝統と機能を維持し続けてきた彼の周りを固めるのは

佐官から出世した国防相ブロムベルク、陸軍総司令官フリッチュ、さらにベック、ルントシュテット、

ヴィッツレーベンといった現役の軍指導者たちです。

そして100年以上の歴史を誇る参謀本部の歴史を簡単に振り返りながら、

防衛なきところに国家の存在はありえないとしたクラウゼヴィッツが

「陸軍の生存の方が国家の生存よりも優先する」と信じたという話を紹介し、

この哲学が20世紀においても参謀将校団の哲学の基礎になっていた・・としています。

ゼークトの10万人軍隊では高い比率で保持された参謀と、その教育課程が語られます。

教官を務めたのはリスト、クルーゲ、マンシュタイン、パウルス、モーデル、ハルダー、

さらにグデーリアン、ヨードル、ラインハルトと、後の上級大将か元帥という錚々たるメンバーですね。

そして作戦課の一員であったマンシュタイン少佐によるドイツ軍の拡充計画の話では

編成課の計画を拒否し、上級司令部を恐れるような男ではなかったというマンシュタインの態度が

「同僚や上官にとっては許しがたいほど傲岸であった」とヴェストファール将軍が語ります。

ちなみに、そのマンシュタインに拒否られた、想像力が貧弱な編成課の課長の名は、

ヴィルヘルム・カイテルです。。

1933年にヒトラーが政権を握ると、「がんこなハマーシュタイン」でも書かれていた

軍管区司令官たちとの会食の様子が・・。

参謀総長アダムは10月には、より慎重なルートヴィヒ・ベックに交代。

翌年には計画通り、陸軍3倍化計画を開始しますが、空軍の新設のために

陸軍は将校200名を含む適任者を出さねばならなくなり、混乱に陥ります。

こうして空軍に転出したのはシュペルレ、シュトゥーデント、リヒトホーフェンらであり、

最初の空軍参謀総長のヴェーファーを含め、彼の後任ケッセルリンクや、

シュトゥンプ、イェショネクは陸軍参謀本部の出身なのでした。

ブロムベルクが1927年には参謀総長、1930年には陸軍総司令官と昇進することで、

ゼークト失脚後の権力を獲得することを恐れた国防相シュライヒャーとの争いも出てきます。

国境の安全措置の手落ちの責任を負わされて、東プロイセンに左遷させられますが、

首相となったシュライヒャーに対してヒンデンブルク大統領にヒトラーを推薦し、

復讐は成功・・。ヒトラー政権下で国防相の地位に就くのでした。

いや~、本書は対人関係が細かくてドキドキしますねぇ。

このヒトラー派のブロムベルクの右腕が、彼をヒトラーに紹介したライヒェナウですが、

辞職したハマーシュタインの陸軍総司令官の後釜を狙うものの、

ヒンデンブルク大統領に政治的過ぎることを理由に拒否され、フリッチュが選ばれることに・・。

そのライヒェナウの要請によって国防軍最高司令部(OKW)が創設されると、

ベック参謀総長は、能力があり、野心的なヨードル大佐を送り込みますが、

あまりにも利己的で上司たちから嫌われていたための厄介払いでもあったようです。

結局、野心剥き出しのライヒェナウは新任の総司令官ブラウヒッチュに敬遠されて

軍管区司令官に転出されてしまいますが、その彼の後任に選ばれたのはカイテルです。

ヒトラーがブロムベルクとの対話からカイテルを選んだ話も出てきますが、

本書では「参謀本部の団結にとって、ずっと危険な人物であった・・」。

また、フリッチュのスキャンダルに伴う、総司令部の大人事異動で作戦部長マンシュタインが

歩兵師団長へ転出された件については、ベック参謀総長と、彼が後継者と目していた

マンシュタインのコンビがブラウヒッチュ総司令官にとって、決して魅力のあるものではなく、

この強力にして自信に満ちたプロイセン人を追い出すのに反対する理由はなかった・・

としています。

その理由も具体的で、軍管区司令官当時のブラウヒッチュが

参謀本部から派遣されたマンシュタインの高飛車な態度に腹を立て、

その恨みが尾を引いていた・・ということです。

いやはやマンシュタインは敵づくりの天才のような気もしますが、

平時にあえて強敵を作って、戦術の勉強でもしてたんでしょうか・・?

オーストリア併合では、武力による軍事行動計画の動員命令を急いで作成するため、

一介の歩兵師団長であるマンシュタインが首相官邸に呼び出され、チェコ危機では

遂にベックが辞任し、マンシュタインの後任の作戦部長だったハルダーが参謀総長に・・。

こうしてポーランド作戦、西方作戦と進んでいきますが、

彼はもはや、軍を代表して国家元首に軍事の助言をする責任者ではなく、陸軍総司令官さえ、

影響力を失い、ヒトラーはゲーリングやカイテル、ヨードルの主張に耳を傾けているのでした。

そしてブラウヒッチュとハルダーが「中途半端な利口者」と見る、重鎮ルントシュテット・・。

その軍集団参謀長となっていたマンシュタインによる西方作戦計画・・、

いわゆるマンシュタイン・プランがハルダーの頭を悩ませます。

今度も「しつこい邪魔者」を歩兵軍団長へ昇進させて、始末した陸軍総司令部・・。

さらにもう一つの重要な軍集団司令官を務める、「気まぐれなプリ・マドンナのような性格」の

フォン・ボックには、堅実さと忠誠心を持った参謀長を付ける必要がありますが、

ボックの参謀長、ザルムート将軍はマンシュタイン同様、扱いにくい人物で、協調性がなく短気・・。

しかし、軍隊が大幅に拡大し、陸軍大学校もすでに閉鎖した現状では参謀将校は不足しています。

「電撃戦」で制した西方戦役に続き、東部での「バルバロッサ作戦」に向けて、

ハルダーは自ら手を出さず、多くの部下に作戦計画を委任します。

より近代的な参謀本部という印象をヒトラーに与えるため、保守的なシュテルプナーゲルに代えて、

新たに登用した作戦部長は、グデーリアンの参謀長も務めたことのある

ヒトラーの熱心な支持者、パウルスです。

その「バルバロッサ作戦」直前にまたしてもハルダーの頭を悩ます事態が発生。

北アフリカで「あらゆるところに威力偵察を行い、兵力を分散させていた」ロンメルです。

自ら赴くことを思いとどまり、友人のパウルスをこの

「戦闘指揮についての責任を取ろうとしない、狂った軍人」のもとに送ります。

ロンメルのリスクを顧みない「即戦即応方式」に驚いたパウルスは、

補給を充分にして海岸を防備するよう勧告しますが、著者は

英国にとって「不幸」だったのは、この勧告をロンメルが無視したことである・・。

ポーランドでのSS部隊による残忍な行為を知っていた軍の指導者たち。

対ソ戦においては、有名なパルチザンと政治将校の射殺命令がヒトラーから伝えられますが、

ボックだけは自分の軍集団に適用されることを拒否します。

しかし彼の作戦参謀であるトレスコウらは、ヒムラーの行動隊が進撃する軍隊についてまわり

数万人を逮捕しては虐殺するのを恐怖を持って見つめるのでした・・。

そしてモスクワ前面で攻勢が頓挫すると、いまやハルダーが「あの藁人形」と呼び、

ヒトラーの恫喝の前に硬直を繰り返していた総司令官ブラウヒッチュが辞任。

陸軍参謀本部とOKWの上級メンバーが毎日、会議で顔を合わせ、2つの派閥の分裂は

広がらなくなったものの、本来なら、軍団参謀長の地位もどうか・・と思われる人物であり、

1938年にハルダーが参謀総長に就任したころには、参謀本部の忠実な一員として、

最高司令部に対する批判に上機嫌で同調していたOKW総監たるカイテルと、

それよりも大人物で軍事的才能もありはしますが、自己過信が強すぎるヨードルに対して

侮辱の念を抱くハルダー。。。

最後までブラウヒッチュの後任の総司令官になると恐れられていた第6軍司令官、

ヒトラー派のライヒェナウが急死すると、その後任にヒトラーはパウルスを指名します。

しかし軍集団司令官のボックはハルダーに苦情を・・。

「パウルスはその任に耐えず、物事の暗い面だけを見、自軍将兵の力を過小評価し、

端的に言って気迫にも欠ける」

さらに「融通の利かない人物」として、どうしてもと言うなら新しい参謀長を付けるべきということで、

アルトゥール・シュミット将軍が第6軍参謀長に任命されたそうですが、

スターリングラード包囲の最後では、彼が実質的な司令官になったという話も良くありますね。

ソ連の国力を過小評価してきたことを反省し、有能な参謀部員であったラインハルト・ゲーレンを

東方外国軍課の長に据えますが、時すでに遅く、疲れ切ったハルダーはヒトラーにより解任。。

この彼が辞任をせず、解任されるまで粘ったのは、カイテルやヨードルら、

OKWの参謀連中に対する意地だったようにも感じました。

後任は西方軍総司令部の参謀長として、英加軍による「ディエップ奇襲」を撃退したツァイツラー。

作戦部長のブルーメントリットがその穴を埋めることになります。

1943年にはクルスク戦が失敗に終わり、翌年にはシュタウフェンベルクの爆弾が炸裂して

関与はしていなかったものの、ヒトラーは彼を罷免。

後任は装甲兵総監のグデーリアンですが、ベルリンへと迫るソ連軍の前に彼も罷免され、

最後の参謀総長クレープスも自ら命を絶つのでした・・。

いや~、かなりの本のネタ本と思われますが、面白かったですねぇ。

261ページというページ数で、1ページ14行と、文字数は少ないですが、

まるで大奥のようなドロドロ感満載で、あの人とこの人はそうだったのね・・

という発見が本書の読みどころでした。

あくまで参謀本部が主役ですから、度々出てきたマンシュタインも野戦司令官になれば

お役御免ですし、ココに挙げなかった参謀将校も沢山登場してきて勉強になりました。

ゲーレンとウラソフ将軍の話では、シュトリク・シュトリクフェルト大尉が出てきてビックリ。。

「幻影」以外でシュトリク・シュトリクフェルトが出てくる本があるとは思いませんでした。

所々でOKHやOKWの機構図や、戦況図に写真も掲載されています。

しかし事実上、戦記部分は無いと言ってよく、1939年~1945年の戦局の推移や

今回挙げた軍人くらいはある程度知っている方でないと、ちょっと難しいかも知れませんが、

古書価格も安いですから、ドイツ陸軍に興味のある方は是非ど~ぞ。

著者の「独軍ソ連侵攻」も無性に読みたくなりましたが、ドコ探しても売ってません・・。

以前はあったのになぁ・・。

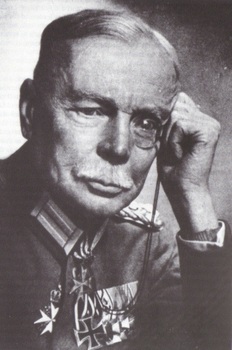

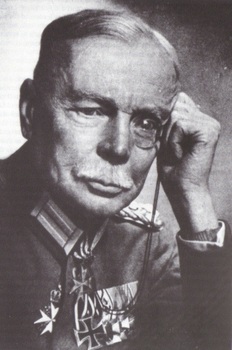

がんこなハマーシュタイン -ヒトラーに屈しなかった将軍- [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー著の「がんこなハマーシュタイン」を読破しました。

2009年に発刊された450ページの本書は、マンシュタインやらグデーリアンやら

ドイツの将軍たちの本を読み漁っていたときから気になっていたものでしたが、

このハマーシュタイン(クルト・フォン・ハンマーシュタイン)は第二次大戦時には退役していたことや

「がんこな・・」とちょっとトボケた感じのタイトルが読破することを敬遠させていました。

しかし今回は、すでにこのblogでも「国防軍とヒトラー」や「ヒトラーの戦い」で登場したこともあり、

ヒトラーが政権を握った1933年に「陸軍最高司令官」という立場だった

この「がんこなハマーシュタイン」個人に興味を持って読んでみました。

ハマーシュタイン男爵一族は1000年の歴史を持ち、営林官の父は

1878年生まれの息子クルトを陸軍士官学校へ入学させます。

そして、ここで後の首相、クルト・フォン・シュライヒャーと出会い、20歳になると揃って

近衛第3歩兵連隊へと配属される・・という生い立ちが簡単に書かれ、

カールスルーエの野戦砲兵隊参謀長、フォン・リュトヴィッツ男爵の娘、マリアと恋に落ちますが、

この裕福で厳格なマリアの父は「貧乏な家の将校を家族にするのは御免・・」という態度。。

いろいろありながらも1907年にめでたく結婚。3人の娘に恵まれます。

ちなみに「ハマーシュタイン」なのか、「ハンマーシュタイン」なのかですが、

wikiでは「ハンマーシュタイン」を採用していますが、「Hammerstein」ですから、

以前に紹介したヒムラー(Himmler = ヒンムラー)と同じ感じでしょうね。。

第1次大戦で敗北した直後の動乱の時代は、本書独特の「死者との対話」という形式で解説します。

著者エンツェンスベルガーとハマーシュタインとの対話では、

1920年のカップ一揆でならず者集団エアハルト海軍旅団を率いて暴動を鎮圧したのが、

義父のリュトヴィッツだっという話や、同じ死者のシュライヒャーも登場し、

親友ハマーシュタインと彼が参謀本部と首相に上り詰める経緯が紹介されます。

このような話は真面目に書くと大変、難しいものですが、この対話形式は楽しく理解できますね。

こうして1929年には当時の陸軍参謀総長である兵務局長となり、

翌年には陸軍最高司令官へ昇進したハマーシュタイン。

子供も7人に増えて、ノーマルな仕事をことごとく避ける

天才的な「怠け者」としてベンドラー街の国防省内で家族と共に生活。。

本書では自他ともに認める「怠け者」のハマーシュタインを様々な人が評価します。

例えば、近衛第3歩兵連隊の後輩であるフォン・マンシュタインは

「私が出会ったなかで、最も利口な人間のひとりだろう。"指示はバカな人間のためにある"は

いかにもハマーシュタインらしい。戦時なら、ずば抜けた指揮官だっただろう」

1924年から1932年にかけてはソ連との軍事協力。

トハチェフスキー元帥が何度もドイツを訪問し、逆にドイツからはブロムベルクにアダム、

ブラウヒッチュ、パウルス、マンシュタイン、カイテル、グデーリアンという錚々たるメンバーが

ロシアを訪れ、そして赤軍にとって最も重要な人物がハマーシュタインなのでした。

国防相ヴォロシーロフとも仲良く会談し、「赤軍はいい軍隊だ」と東の路線を公けにすることで、

外務省などからは激しく攻撃されますが、彼は

「防衛の時にはよく戦うだろう。ロシア人たちは侵略戦争ができないことがわかっている。

道路も鉄道も酷い状況で、自国の国境でしか戦うことができない」

と、その評価は10年後に確認されることになります。

いよいよ、ヒトラーとナチ党の出番です。

実は最初のページでハマーシュタインとヒトラーの出会いについて書かれていて、

1928年頃、「参謀本部で自分がどう思われているか」確認するために

ハマーシュタイン邸を訪れたヒトラーは、冷淡な態度の彼に気に入られようとして、

その後、ナチの雑誌を無料予約購読で送ってきたそうです。

こうして「国防軍とヒトラー」に書かれていたのと同様、シャライヒャーとともに

ナチ政権参加の方が内戦の危機よりも「害が小さい」と判断し、

「飼い馴らすことが出来る」と信じてしまうのでした。。

結局、ヒトラーとは上手く行かないことを悟ったハマーシュタインは1933年の暮れに辞任。

半年後には「長いナイフの夜」によって、友人シャライヒャーが殺され、

ハマーシュタインすらいつ逮捕されてもおかしくない状況です。

それでも同い年の国防相、ブロムベルクの強い命令を振り切って、

将軍としてただ一人、シュライヒャーの埋葬に出かけます。

やがては後任のフリッチュやブロムベルクといった仲のよろしくなかった国防軍のトップも

ヒトラーによって排除され、1939年のポーランド侵攻が・・。

その直前、本書でも「説明しにくい」というハマーシュタイン突然の現役復帰。

西部防衛の最高司令官に任命されますが、ポーランド戦終了と同時に再び、退役。。

これはワリと知られた、視察に訪れたヒトラーを勾留して、失脚させようという

策謀に繋がって行くわけですが、コレを説明するのは、あのシュラーブレンドルフです。

陰の「反ヒトラー派」と言われたハマーシュタインは1943年4月、自宅で死んでしまいます。

ですが、本書はハマーシュタイン一家の物語であって、子供たちの物語も並行して進みます。

そしてこの子供たちも大変なもので、長女と次女はなんとバリバリの共産主義者・・。

ソ連のスパイである彼氏のために、陸軍最高司令官の父の金庫を開けるのを手伝ったり、

ゲシュタポの尋問を受けたり・・。

一方、年の離れた息子二人は、1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂に関与します。

ベンドラー街の本部では、SSの武装解除をする任務が・・。

しかしクーデターが発覚すると、腕を撃たれたシュタウフェンベルクの姿を目撃しつつ、

どっちの味方かわからない中佐から、

「総統に対するクーデターだ。お前は私の指揮下に入れ」と言われる幸運。

兄にも逮捕の危機が迫りますが、SSと見間違えられることもある

グロースドイッチュランドの戦車服に身を包み、軍用列車で逃亡に成功。

この事件の関係者に対するゲシュタポの執拗な追跡は、

新たに制定された「家族連帯責任」によって、母のマリアと娘たちと末っ子の弟、全員を逮捕し、

ブッヘンヴァルト強制収容所送りに・・。

そこにはシュタウフェンベルクの家族の他にも、元参謀総長のハルダー、

ファルケンハウゼンにシャハトといった将軍や政府高官。

ヒムラーが西側との和平交渉の人質としていたイタリアのバドリオ元帥の息子に、

スコルツェニーが拉致したハンガリーのホルティ提督の息子まで。。

4月、米軍の進撃が強制収容所まで近づくと、ヤケクソになった移送責任者のSS少尉は

彼らに質問します。「どこへ輸送したらよいか?」

なんとも不思議な味わいのある1冊でした。

得てして難しく、理屈っぽくなりがちな思想や、その背景については、

補足的に「死者との対話」という表現で読ませますし、また、逆に

公文書などの資料も写真付きで、キッチリと裏取りしてみたり・・。

この辺りの構成の妙は、著者の作家のスキルとして伝わってきます。

当初の予想である「がんこなハマーシュタイン」個人にだけターゲットを絞ったものではなく、

ハマーシュタイン一家の歴史というもので、そういった意味では

「父の国 ドイツ・プロイセン」をなんとなく髣髴とさせるものでもありました。

特に後半は4人の娘と3人の息子たちが、各々どのような立場で敗戦を迎え、

戦後の東西に分かれたドイツとベルリンで、どのような人生を送ったのか・・まで。。

ハマーシュタイン自身に、何とも言えない魅力があるのもそうですが、

決して一般的ではない、ハマーシュタイン一家に混在した政治思想と彼らの行動・・。

ですが、これが当時の極端なドイツ人の思想の縮図のようにも感じました。

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー著の「がんこなハマーシュタイン」を読破しました。

2009年に発刊された450ページの本書は、マンシュタインやらグデーリアンやら

ドイツの将軍たちの本を読み漁っていたときから気になっていたものでしたが、

このハマーシュタイン(クルト・フォン・ハンマーシュタイン)は第二次大戦時には退役していたことや

「がんこな・・」とちょっとトボケた感じのタイトルが読破することを敬遠させていました。

しかし今回は、すでにこのblogでも「国防軍とヒトラー」や「ヒトラーの戦い」で登場したこともあり、

ヒトラーが政権を握った1933年に「陸軍最高司令官」という立場だった

この「がんこなハマーシュタイン」個人に興味を持って読んでみました。

ハマーシュタイン男爵一族は1000年の歴史を持ち、営林官の父は

1878年生まれの息子クルトを陸軍士官学校へ入学させます。

そして、ここで後の首相、クルト・フォン・シュライヒャーと出会い、20歳になると揃って

近衛第3歩兵連隊へと配属される・・という生い立ちが簡単に書かれ、

カールスルーエの野戦砲兵隊参謀長、フォン・リュトヴィッツ男爵の娘、マリアと恋に落ちますが、

この裕福で厳格なマリアの父は「貧乏な家の将校を家族にするのは御免・・」という態度。。

いろいろありながらも1907年にめでたく結婚。3人の娘に恵まれます。

ちなみに「ハマーシュタイン」なのか、「ハンマーシュタイン」なのかですが、

wikiでは「ハンマーシュタイン」を採用していますが、「Hammerstein」ですから、

以前に紹介したヒムラー(Himmler = ヒンムラー)と同じ感じでしょうね。。

第1次大戦で敗北した直後の動乱の時代は、本書独特の「死者との対話」という形式で解説します。

著者エンツェンスベルガーとハマーシュタインとの対話では、

1920年のカップ一揆でならず者集団エアハルト海軍旅団を率いて暴動を鎮圧したのが、

義父のリュトヴィッツだっという話や、同じ死者のシュライヒャーも登場し、

親友ハマーシュタインと彼が参謀本部と首相に上り詰める経緯が紹介されます。

このような話は真面目に書くと大変、難しいものですが、この対話形式は楽しく理解できますね。

こうして1929年には当時の陸軍参謀総長である兵務局長となり、

翌年には陸軍最高司令官へ昇進したハマーシュタイン。

子供も7人に増えて、ノーマルな仕事をことごとく避ける

天才的な「怠け者」としてベンドラー街の国防省内で家族と共に生活。。

本書では自他ともに認める「怠け者」のハマーシュタインを様々な人が評価します。

例えば、近衛第3歩兵連隊の後輩であるフォン・マンシュタインは

「私が出会ったなかで、最も利口な人間のひとりだろう。"指示はバカな人間のためにある"は

いかにもハマーシュタインらしい。戦時なら、ずば抜けた指揮官だっただろう」

1924年から1932年にかけてはソ連との軍事協力。

トハチェフスキー元帥が何度もドイツを訪問し、逆にドイツからはブロムベルクにアダム、

ブラウヒッチュ、パウルス、マンシュタイン、カイテル、グデーリアンという錚々たるメンバーが

ロシアを訪れ、そして赤軍にとって最も重要な人物がハマーシュタインなのでした。

国防相ヴォロシーロフとも仲良く会談し、「赤軍はいい軍隊だ」と東の路線を公けにすることで、

外務省などからは激しく攻撃されますが、彼は

「防衛の時にはよく戦うだろう。ロシア人たちは侵略戦争ができないことがわかっている。

道路も鉄道も酷い状況で、自国の国境でしか戦うことができない」

と、その評価は10年後に確認されることになります。

いよいよ、ヒトラーとナチ党の出番です。

実は最初のページでハマーシュタインとヒトラーの出会いについて書かれていて、

1928年頃、「参謀本部で自分がどう思われているか」確認するために

ハマーシュタイン邸を訪れたヒトラーは、冷淡な態度の彼に気に入られようとして、

その後、ナチの雑誌を無料予約購読で送ってきたそうです。

こうして「国防軍とヒトラー」に書かれていたのと同様、シャライヒャーとともに

ナチ政権参加の方が内戦の危機よりも「害が小さい」と判断し、

「飼い馴らすことが出来る」と信じてしまうのでした。。

結局、ヒトラーとは上手く行かないことを悟ったハマーシュタインは1933年の暮れに辞任。

半年後には「長いナイフの夜」によって、友人シャライヒャーが殺され、

ハマーシュタインすらいつ逮捕されてもおかしくない状況です。

それでも同い年の国防相、ブロムベルクの強い命令を振り切って、

将軍としてただ一人、シュライヒャーの埋葬に出かけます。

やがては後任のフリッチュやブロムベルクといった仲のよろしくなかった国防軍のトップも

ヒトラーによって排除され、1939年のポーランド侵攻が・・。

その直前、本書でも「説明しにくい」というハマーシュタイン突然の現役復帰。

西部防衛の最高司令官に任命されますが、ポーランド戦終了と同時に再び、退役。。

これはワリと知られた、視察に訪れたヒトラーを勾留して、失脚させようという

策謀に繋がって行くわけですが、コレを説明するのは、あのシュラーブレンドルフです。

陰の「反ヒトラー派」と言われたハマーシュタインは1943年4月、自宅で死んでしまいます。

ですが、本書はハマーシュタイン一家の物語であって、子供たちの物語も並行して進みます。

そしてこの子供たちも大変なもので、長女と次女はなんとバリバリの共産主義者・・。

ソ連のスパイである彼氏のために、陸軍最高司令官の父の金庫を開けるのを手伝ったり、

ゲシュタポの尋問を受けたり・・。

一方、年の離れた息子二人は、1944年7月20日のヒトラー暗殺未遂に関与します。

ベンドラー街の本部では、SSの武装解除をする任務が・・。

しかしクーデターが発覚すると、腕を撃たれたシュタウフェンベルクの姿を目撃しつつ、

どっちの味方かわからない中佐から、

「総統に対するクーデターだ。お前は私の指揮下に入れ」と言われる幸運。

兄にも逮捕の危機が迫りますが、SSと見間違えられることもある

グロースドイッチュランドの戦車服に身を包み、軍用列車で逃亡に成功。

この事件の関係者に対するゲシュタポの執拗な追跡は、

新たに制定された「家族連帯責任」によって、母のマリアと娘たちと末っ子の弟、全員を逮捕し、

ブッヘンヴァルト強制収容所送りに・・。

そこにはシュタウフェンベルクの家族の他にも、元参謀総長のハルダー、

ファルケンハウゼンにシャハトといった将軍や政府高官。

ヒムラーが西側との和平交渉の人質としていたイタリアのバドリオ元帥の息子に、

スコルツェニーが拉致したハンガリーのホルティ提督の息子まで。。

4月、米軍の進撃が強制収容所まで近づくと、ヤケクソになった移送責任者のSS少尉は

彼らに質問します。「どこへ輸送したらよいか?」

なんとも不思議な味わいのある1冊でした。

得てして難しく、理屈っぽくなりがちな思想や、その背景については、

補足的に「死者との対話」という表現で読ませますし、また、逆に

公文書などの資料も写真付きで、キッチリと裏取りしてみたり・・。

この辺りの構成の妙は、著者の作家のスキルとして伝わってきます。

当初の予想である「がんこなハマーシュタイン」個人にだけターゲットを絞ったものではなく、

ハマーシュタイン一家の歴史というもので、そういった意味では

「父の国 ドイツ・プロイセン」をなんとなく髣髴とさせるものでもありました。

特に後半は4人の娘と3人の息子たちが、各々どのような立場で敗戦を迎え、

戦後の東西に分かれたドイツとベルリンで、どのような人生を送ったのか・・まで。。

ハマーシュタイン自身に、何とも言えない魅力があるのもそうですが、

決して一般的ではない、ハマーシュタイン一家に混在した政治思想と彼らの行動・・。

ですが、これが当時の極端なドイツ人の思想の縮図のようにも感じました。