戦闘機 -英独航空決戦- [ドイツ空軍]

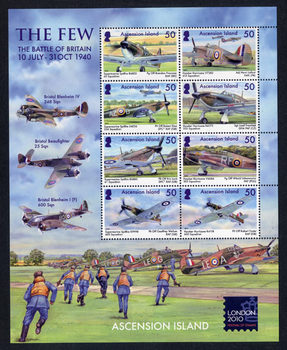

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

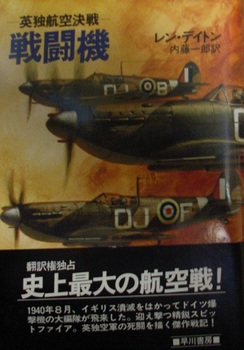

レン・デイトン著の「戦闘機 -英独航空決戦-」を読破しました。

英国スパイ小説の大家であるレン・デイトンの戦争ノンフィクションは

以前に「電撃戦」を紹介していますが、本書はその後に続いて起こった1940年の

「バトル・オブ・ブリテン」のノンフィクションです。

コレを買ったのは4年前ですが、1983年発刊のハードカバー上下2段組で457ページという大作で

1998年には上下巻の文庫で再刊されています。

よくよく考えてみると、「バトル・オブ・ブリテン」に特化した本を読むのは初めてですねぇ。

全5部から成る本書の第1部は「戦略」です。

1940年6月にドイツ軍の電撃戦によって降伏したフランス。

ヒトラーは対英戦の戦略として英本土上陸の「あしか作戦」を策定を命じますが、

当時、敵前上陸の経験を積み、専用の装備を持っていた陸軍は、

1938年に揚子江沿岸でそれを実施していた日本陸軍だけ・・。

ほんの真似事のような実験を始めていた米海兵隊を除けば、

世界の陸軍首脳にとって敵前上陸の戦技の類などは、一顧だにする価値もありません。

ベルリンのクロル・オペラハウスでは西方戦の大勝利によって1ダースの「元帥」が製造。

本書によると元帥とは、「各省大臣よりは上席につく」という大変な権限です。

そのうち3人の空軍元帥、航空省で筆頭の地位にあるミルヒ、

第2、第3航空艦隊司令官のケッセルリンクとシュペルレ、

そして特別の元帥杖に、「国家元帥」という別扱いの称号をもらったのは

ドイツ空軍総司令官たるゲーリングです。

こうして本書の主役の一人、ゲーリングの生い立ちからが6ページほど、

続いて新生ドイツ空軍誕生の歴史として、ドイツ航空界の立役者で反ナチのフーゴ・ユンカースと

悪代官ミルヒの対立、第1次大戦時のエース、ウーデットの登用と続き、

「スペイン内戦」ではコンドル軍団のガーランドにメルダースも紹介されます。

と、第1部は意外にもドイツ空軍の歴史に終始しますが、第2部のタイトルは一転して、

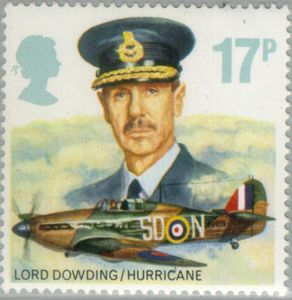

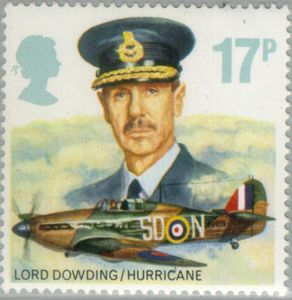

「彼ほどゲーリングと似ても似つかぬ人間を求めることは難しい」と紹介される、

「空軍戦闘機軍団司令長官 空軍大将サー・ヒュー・ダウディング」です。

結婚後、2年で妻に先立たれ、乳飲み児を男手ひとつで育てる彼は、

生涯を空軍に尽くす態度ですが、人付き合いが嫌いで内向的。

1930年代には空軍最高会議のメンバーに列され、この大事な期間に

それまでの木製複葉戦闘機から、全金属製単葉戦闘機への移行が断行され、

複葉機党の猛烈な反対にもかかわらず、1935年にはハリケーンが初飛行し、

その数ヵ月後にはスピットファイアの原型機がロールアウト。

さらにはレーダーは軍用に使えると予測を立て、

指揮管制システムの研究開発にも取り掛かるのでした。

戦闘機軍団司令長官といっても、彼の上には空軍参謀総長ニューオールに、

新設の航空機生産相ビーヴァーブルック、空軍大臣シンクレア、そして首相のチャーチルがおり、

1940年5月にドイツ装甲軍団がアルデンヌの森を突破して、ムーズ川に架橋すると、

英爆撃機軍団によるルール地方の石油工業地帯への夜間爆撃が閣議決定されます。

これに対してフランスは半狂乱になって「ルールを爆撃したところで

現にフランスを席巻中のグデーリアン軍団の行動には何の影響も与えることにはならない」と抗議。。

結局、ダウディングのハリケーン戦闘機中隊がフランス支援のために10個単位でもぎ取られ、

英本土の戦闘機中隊は半減して、わずか26個という危険な状況に・・。

ここまで、「バトル・オブ・ブリテン」に至るまでの独英の重要人物と戦局が述べられましたが、

第3部は「兵器 -全金属製単葉機とレーダー」です。

ヴィリー・メッサーシュミット、シドニー・カム、レジナルド・ミッチェルという3人。

最初の人物がBf-109の設計者であることは知っていますが、

残りの2人はそれぞれハリケーンとスピットファイアの設計者です。

㈱ホーカー航空機製造で製造されたホーカー・ハリケーンの誕生の過程、

㈱スーパーマリン航空機製造で製造されたスピットファイアも同様に、

ロールス=ロイス社のマーリン・エンジンなどにも詳しく触れています。

このマーリンというのはハヤブサの一種の小型コンドルの名だそうで、

実はスーパーマリンって、マリーン・エンジンのことだと思っていました。恥ずかしぃ。。

もちろんロールス=ロイス社に対抗する、Bf-109のダイムラー=ベンツ社のエンジンや、

装備された機関銃、機関砲についても詳しく比較しています。

レーダーによる英本土防空システムも完成し、双方の戦力分析に進みます。

上記に挙げた戦闘機だけではなく、攻める側のドイツ空軍には様々な爆撃機も存在します。

「空飛ぶ鉛筆」こと、Do-17は、ヴィリー・メッサーシュミットの強欲な

ダイムラー=ベンツ社のエンジン独占のあおりを喰らい、

同じくHe-111も、ユモ・エンジンに装備替えすることを余儀なくされて、

ドイツ双発爆撃機のなかでも最も鈍足な機体となり果てるのでした。

その他Ju-88、Ju-87シュトゥーカ、Bf-110なども紹介され、

搭乗員の養成方法まで比較。

ドイツ爆撃機乗員で特記すべきこととして、「機長となるのはパイロットではなかった」

という話は面白かったですね。

これは機長たる者、航法や無線、機上射撃や爆撃照準に至るまで、すべてをひと通り

こなし得る者でなければならなかったそうですが、戦争が進むにつれて

機長兼操縦手といったバッチを2種類付けて、尊敬され、幅を利かせるた機長も増えたそうです。

なんとなく、戦車の車長やUボート艦長のようですね。

最後の比較は司令官。

防衛側のダウディングの下、南部の戦闘第11集団司令官となったキース・パーク少将に

ドイツ空軍第2、第3航空艦隊司令官のケッセルリンクとシュペルレを紹介し、

いよいよ240ページからメインの第4部「戦術 -戦闘の記録」へと進みます。

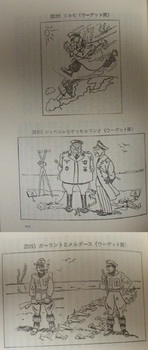

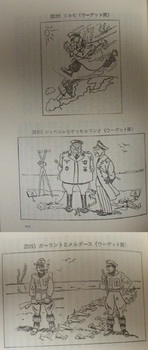

本書では最初と真ん中に多数の写真が掲載され、本文中にも各種図が出てきますが、

「ウーデット画」という、ミルヒにシュペルレ、ケッセルリンク、ガーランドとメルダースの絵が

掲載されていて、コレが実に楽しいんですねぇ。

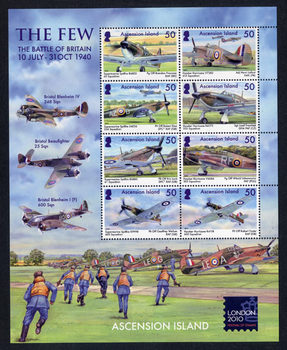

1940年7月に始まった「バトル・オブ・ブリテン」の第1段階は「海峡航空戦」です。

新設の海峡航空戦指揮官に任命されたのは爆撃第2戦隊指令のヨハネス・フィンク大佐。

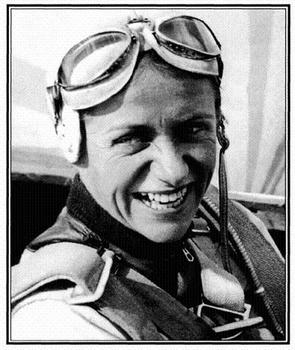

そして戦闘機隊の第1次大戦で32機撃墜のエースで、このバトル・オブ・ブリテンでは

第51戦闘航空団を指揮しながらも、自ら飛び立ちエースとなるテオドール・"テオ"・オステルカンプは

著者のお気に入りのようで、30歳になったら飛行機を降りるのが普通であるにも関わらず、

この48歳のオステルカンプを筆頭に、独英双方の51歳までの老人パイロットも紹介します。

ちなみにオステルカンプは1892年生まれですが、同い年のエースにあの

「レッド・バロン」リヒトホーフェンがいるわけですら、その超ベテランふりがわかろうというものですね。

この「海峡航空戦」はドーヴァー海峡の英船舶を攻撃するものですが、

英空軍が船団護衛のために兵力を割けば、際限のない消耗戦に巻き込まれ、

それこそドイツ側の思うつぼ・・。

反対にこの誘いに乗らなければ、ドイツ爆撃機隊は思う存分、

英船舶をなぶり殺しに出来るわけです。

ここからは1日単位で独英双方の戦いを振り返ります。

まだまだ戦闘機隊同士は、小手調べという感じですが、スペイン、ポーランド、フランスと

実践を積んできたドイツ空軍の方が技量も戦術も有利に進んでいます。

8月には第2段階「鷲の攻撃」作戦が始まりますが、

ゲーリングから下令されたその攻撃目標は、敵船舶ならびに海軍諸施設に始まって

英空軍の全兵力ならびに全施設。航空機産業ならびに全関連産業。

果てはドーヴァーからスカパ・フローに至るまでの英海軍全艦艇が列挙され、

それらの優先順位も決められていないという、およそ「戦略目標」とはいえない、

中途半端で、実にお粗末なものです。

それに輪をかけてドイツ空軍情報部の怠慢によって、英航空機産業の実態把握に欠け、

ハリケーンとスピットファイアのマリーン・エンジンを製造している工場が、

英国の小学生でも知っている2ヵ所でしかなく、そのひとつは世界中に所在地の知れ渡っている

ロールス=ロイスの本社工場であり、スピットファイアの機体の製造工場に至っては、

ドイツ爆撃隊がひとっ飛びの南部のサウザンプトンにあるスーパーマリン社工場。。

デンマークやオランダの基地からもシュトゥンプの第5航空艦隊の爆撃機隊が英本土を目指します。

対するのは英戦闘第12集団司令官のリー=マロリー少将です。

お~と、この人は「将軍たちの戦い」にも出てきた人ですねぇ。

本書でも兵力小出しで防戦するパークとダウディングに難癖をつける軍人として紹介されています。

そして第3段階である南西部の基地に対する攻撃においてゲーリングは

「レーダーサイトへの攻撃に利するところがあるのかは疑わしい・・」と

この大戦における最大級の見込み違いを起こすのでした。

さらにシュトゥーカやBf-110などの爆撃機に損害が増えてくるとゲーリングは、

Bf-109戦闘機による密接な護衛を命じます。

ましてや天候不良などで護衛任務から離れた者は軍法会議という脅迫付き・・。

戦闘機乗りにとって、航空戦闘の絶対的条件である高度と速度を完全に奪われ、

爆撃機1機に対して、3機から4機ものBf-109が護衛機の役割に甘んじなければなりません。

本書にはガーランドやメルダース、トラウトロフトにハインツ・ベーアといった

永久にその名を残す戦闘機乗り以外にも

ドイツ軍、英国連邦軍双方のパイロットたちが登場してきます。

しかし、よくありがちな「□□中隊の○○少尉は△機撃墜・・」という記述の乱立ではなく、

まるで小説に出てきそうなバックボーンを持ったパイロットや、珍しい空戦のエピソードが主体で、

「さすが小説家!」と思わず唸ってしまいます。

1969年の映画、「空軍大戦略」でも見直したくなりましたが、

この映画にはガーランドもアドバイザーとして協力しているようですね。

攻撃目標が識別できなかった場合には、爆弾を持ち帰ったり、

列車などの「非軍事目標」を攻撃したパイロットが、メルダースに叱責されたり、

海峡で白い煙を曳いているハリケーンを発見し、その敵機を英国本土まで付き添って

守り通してあげたというエーリッヒ・ルドルファーの回想も紹介し、

1940年はまだ高潔な軍人精神が残された"良き時代"だったのであり、

戦争にロマンチシズムを留めていた、この世で最後の戦争だったのであるとしています。

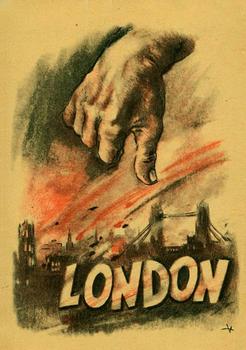

いよいよ9月の第4段階に始まったのは「ロンドン爆撃」です。

ケッセルリンクは100機の爆撃機に400機の護衛戦闘機を付けて英国の空に送り出します。

しかし訪れようとしている秋の不順となる天候まで、絶滅しないで、

ともかく存続し続けるということだけに戦略的勝利を求める英戦闘機軍団の抵抗の前に、

ドイツ空軍は消耗し、ヒトラーの眼も、すでにソ連の地図の上の向いているのでした。

最後の第5章では、偉大な戦略的勝利をもたらしたダウディングとパークに対し、

「大罪人」としてつるし上げる英空軍の話が印象的でした。

リー=マロリーは持論の大兵力結集の作戦指導がいかに優れていたかと説き、

結局、パークは左遷され、ダウディングは空軍に留まることも許されません。

この「バトル・オブ・ブリテン」におけるドイツ空軍No.1エース争いはメルダースとガーランドによって

繰り広げられますが、終わってみれば56機で逆転優勝したのはヘルムート・ヴィック少佐でした。

あまり知らない人ですが、それもそのはず、12月には撃墜され、冬の海で戦死してしまうんですね。

頭はちょっとイってますが、これでも25歳です。決して泳ぎの練習しているわけではありません。。

一方の英空軍のエースはチェコスロヴァキア人のヨセフ・フランティシェクで、

彼の一匹狼的な戦いざまも紹介されます。

英国人の著者ですが、独英どちらかに肩入れしているわけではなく、公正公平。

割合は6:4でドイツですかね。これは攻撃側がドイツ空軍という理由ですが・・。

そして著者がダメと思ったものは、キッチリとダメ出しするあたりも好感が持てますし、

ドイツ側のダメ人間はゲーリングとミルヒ、英国側はチャーチルとリー=マロリーとなっています。

そしてなんと言っても文章が面白いんですね。

訳者さんのあとがきでも原文の凄さに触れていますが、

個人的には訳者さんの力に負うところも大だと思います。

いや、しかし、レン・デイトンの本はやっぱり面白いですねぇ。

「電撃戦」もなかなか面白かったですし、

本書と同時に「爆撃機」という英空軍のルール爆撃小説も買っていたので、

近いうちに読もうかという気になりましたが、

その前に、20年ほど前に読んだ著者の「アレ」を再読することに決めました。

本書の戦いの結果が違っていたら・・? というあの小説です。

もう、内容はスッカリ覚えていないので楽しみです。

レン・デイトン著の「戦闘機 -英独航空決戦-」を読破しました。

英国スパイ小説の大家であるレン・デイトンの戦争ノンフィクションは

以前に「電撃戦」を紹介していますが、本書はその後に続いて起こった1940年の

「バトル・オブ・ブリテン」のノンフィクションです。

コレを買ったのは4年前ですが、1983年発刊のハードカバー上下2段組で457ページという大作で

1998年には上下巻の文庫で再刊されています。

よくよく考えてみると、「バトル・オブ・ブリテン」に特化した本を読むのは初めてですねぇ。

全5部から成る本書の第1部は「戦略」です。

1940年6月にドイツ軍の電撃戦によって降伏したフランス。

ヒトラーは対英戦の戦略として英本土上陸の「あしか作戦」を策定を命じますが、

当時、敵前上陸の経験を積み、専用の装備を持っていた陸軍は、

1938年に揚子江沿岸でそれを実施していた日本陸軍だけ・・。

ほんの真似事のような実験を始めていた米海兵隊を除けば、

世界の陸軍首脳にとって敵前上陸の戦技の類などは、一顧だにする価値もありません。

ベルリンのクロル・オペラハウスでは西方戦の大勝利によって1ダースの「元帥」が製造。

本書によると元帥とは、「各省大臣よりは上席につく」という大変な権限です。

そのうち3人の空軍元帥、航空省で筆頭の地位にあるミルヒ、

第2、第3航空艦隊司令官のケッセルリンクとシュペルレ、

そして特別の元帥杖に、「国家元帥」という別扱いの称号をもらったのは

ドイツ空軍総司令官たるゲーリングです。

こうして本書の主役の一人、ゲーリングの生い立ちからが6ページほど、

続いて新生ドイツ空軍誕生の歴史として、ドイツ航空界の立役者で反ナチのフーゴ・ユンカースと

悪代官ミルヒの対立、第1次大戦時のエース、ウーデットの登用と続き、

「スペイン内戦」ではコンドル軍団のガーランドにメルダースも紹介されます。

と、第1部は意外にもドイツ空軍の歴史に終始しますが、第2部のタイトルは一転して、

「彼ほどゲーリングと似ても似つかぬ人間を求めることは難しい」と紹介される、

「空軍戦闘機軍団司令長官 空軍大将サー・ヒュー・ダウディング」です。

結婚後、2年で妻に先立たれ、乳飲み児を男手ひとつで育てる彼は、

生涯を空軍に尽くす態度ですが、人付き合いが嫌いで内向的。

1930年代には空軍最高会議のメンバーに列され、この大事な期間に

それまでの木製複葉戦闘機から、全金属製単葉戦闘機への移行が断行され、

複葉機党の猛烈な反対にもかかわらず、1935年にはハリケーンが初飛行し、

その数ヵ月後にはスピットファイアの原型機がロールアウト。

さらにはレーダーは軍用に使えると予測を立て、

指揮管制システムの研究開発にも取り掛かるのでした。

戦闘機軍団司令長官といっても、彼の上には空軍参謀総長ニューオールに、

新設の航空機生産相ビーヴァーブルック、空軍大臣シンクレア、そして首相のチャーチルがおり、

1940年5月にドイツ装甲軍団がアルデンヌの森を突破して、ムーズ川に架橋すると、

英爆撃機軍団によるルール地方の石油工業地帯への夜間爆撃が閣議決定されます。

これに対してフランスは半狂乱になって「ルールを爆撃したところで

現にフランスを席巻中のグデーリアン軍団の行動には何の影響も与えることにはならない」と抗議。。

結局、ダウディングのハリケーン戦闘機中隊がフランス支援のために10個単位でもぎ取られ、

英本土の戦闘機中隊は半減して、わずか26個という危険な状況に・・。

ここまで、「バトル・オブ・ブリテン」に至るまでの独英の重要人物と戦局が述べられましたが、

第3部は「兵器 -全金属製単葉機とレーダー」です。

ヴィリー・メッサーシュミット、シドニー・カム、レジナルド・ミッチェルという3人。

最初の人物がBf-109の設計者であることは知っていますが、

残りの2人はそれぞれハリケーンとスピットファイアの設計者です。

㈱ホーカー航空機製造で製造されたホーカー・ハリケーンの誕生の過程、

㈱スーパーマリン航空機製造で製造されたスピットファイアも同様に、

ロールス=ロイス社のマーリン・エンジンなどにも詳しく触れています。

このマーリンというのはハヤブサの一種の小型コンドルの名だそうで、

実はスーパーマリンって、マリーン・エンジンのことだと思っていました。恥ずかしぃ。。

もちろんロールス=ロイス社に対抗する、Bf-109のダイムラー=ベンツ社のエンジンや、

装備された機関銃、機関砲についても詳しく比較しています。

レーダーによる英本土防空システムも完成し、双方の戦力分析に進みます。

上記に挙げた戦闘機だけではなく、攻める側のドイツ空軍には様々な爆撃機も存在します。

「空飛ぶ鉛筆」こと、Do-17は、ヴィリー・メッサーシュミットの強欲な

ダイムラー=ベンツ社のエンジン独占のあおりを喰らい、

同じくHe-111も、ユモ・エンジンに装備替えすることを余儀なくされて、

ドイツ双発爆撃機のなかでも最も鈍足な機体となり果てるのでした。

その他Ju-88、Ju-87シュトゥーカ、Bf-110なども紹介され、

搭乗員の養成方法まで比較。

ドイツ爆撃機乗員で特記すべきこととして、「機長となるのはパイロットではなかった」

という話は面白かったですね。

これは機長たる者、航法や無線、機上射撃や爆撃照準に至るまで、すべてをひと通り

こなし得る者でなければならなかったそうですが、戦争が進むにつれて

機長兼操縦手といったバッチを2種類付けて、尊敬され、幅を利かせるた機長も増えたそうです。

なんとなく、戦車の車長やUボート艦長のようですね。

最後の比較は司令官。

防衛側のダウディングの下、南部の戦闘第11集団司令官となったキース・パーク少将に

ドイツ空軍第2、第3航空艦隊司令官のケッセルリンクとシュペルレを紹介し、

いよいよ240ページからメインの第4部「戦術 -戦闘の記録」へと進みます。

本書では最初と真ん中に多数の写真が掲載され、本文中にも各種図が出てきますが、

「ウーデット画」という、ミルヒにシュペルレ、ケッセルリンク、ガーランドとメルダースの絵が

掲載されていて、コレが実に楽しいんですねぇ。

1940年7月に始まった「バトル・オブ・ブリテン」の第1段階は「海峡航空戦」です。

新設の海峡航空戦指揮官に任命されたのは爆撃第2戦隊指令のヨハネス・フィンク大佐。

そして戦闘機隊の第1次大戦で32機撃墜のエースで、このバトル・オブ・ブリテンでは

第51戦闘航空団を指揮しながらも、自ら飛び立ちエースとなるテオドール・"テオ"・オステルカンプは

著者のお気に入りのようで、30歳になったら飛行機を降りるのが普通であるにも関わらず、

この48歳のオステルカンプを筆頭に、独英双方の51歳までの老人パイロットも紹介します。

ちなみにオステルカンプは1892年生まれですが、同い年のエースにあの

「レッド・バロン」リヒトホーフェンがいるわけですら、その超ベテランふりがわかろうというものですね。

この「海峡航空戦」はドーヴァー海峡の英船舶を攻撃するものですが、

英空軍が船団護衛のために兵力を割けば、際限のない消耗戦に巻き込まれ、

それこそドイツ側の思うつぼ・・。

反対にこの誘いに乗らなければ、ドイツ爆撃機隊は思う存分、

英船舶をなぶり殺しに出来るわけです。

ここからは1日単位で独英双方の戦いを振り返ります。

まだまだ戦闘機隊同士は、小手調べという感じですが、スペイン、ポーランド、フランスと

実践を積んできたドイツ空軍の方が技量も戦術も有利に進んでいます。

8月には第2段階「鷲の攻撃」作戦が始まりますが、

ゲーリングから下令されたその攻撃目標は、敵船舶ならびに海軍諸施設に始まって

英空軍の全兵力ならびに全施設。航空機産業ならびに全関連産業。

果てはドーヴァーからスカパ・フローに至るまでの英海軍全艦艇が列挙され、

それらの優先順位も決められていないという、およそ「戦略目標」とはいえない、

中途半端で、実にお粗末なものです。

それに輪をかけてドイツ空軍情報部の怠慢によって、英航空機産業の実態把握に欠け、

ハリケーンとスピットファイアのマリーン・エンジンを製造している工場が、

英国の小学生でも知っている2ヵ所でしかなく、そのひとつは世界中に所在地の知れ渡っている

ロールス=ロイスの本社工場であり、スピットファイアの機体の製造工場に至っては、

ドイツ爆撃隊がひとっ飛びの南部のサウザンプトンにあるスーパーマリン社工場。。

デンマークやオランダの基地からもシュトゥンプの第5航空艦隊の爆撃機隊が英本土を目指します。

対するのは英戦闘第12集団司令官のリー=マロリー少将です。

お~と、この人は「将軍たちの戦い」にも出てきた人ですねぇ。

本書でも兵力小出しで防戦するパークとダウディングに難癖をつける軍人として紹介されています。

そして第3段階である南西部の基地に対する攻撃においてゲーリングは

「レーダーサイトへの攻撃に利するところがあるのかは疑わしい・・」と

この大戦における最大級の見込み違いを起こすのでした。

さらにシュトゥーカやBf-110などの爆撃機に損害が増えてくるとゲーリングは、

Bf-109戦闘機による密接な護衛を命じます。

ましてや天候不良などで護衛任務から離れた者は軍法会議という脅迫付き・・。

戦闘機乗りにとって、航空戦闘の絶対的条件である高度と速度を完全に奪われ、

爆撃機1機に対して、3機から4機ものBf-109が護衛機の役割に甘んじなければなりません。

本書にはガーランドやメルダース、トラウトロフトにハインツ・ベーアといった

永久にその名を残す戦闘機乗り以外にも

ドイツ軍、英国連邦軍双方のパイロットたちが登場してきます。

しかし、よくありがちな「□□中隊の○○少尉は△機撃墜・・」という記述の乱立ではなく、

まるで小説に出てきそうなバックボーンを持ったパイロットや、珍しい空戦のエピソードが主体で、

「さすが小説家!」と思わず唸ってしまいます。

1969年の映画、「空軍大戦略」でも見直したくなりましたが、

この映画にはガーランドもアドバイザーとして協力しているようですね。

攻撃目標が識別できなかった場合には、爆弾を持ち帰ったり、

列車などの「非軍事目標」を攻撃したパイロットが、メルダースに叱責されたり、

海峡で白い煙を曳いているハリケーンを発見し、その敵機を英国本土まで付き添って

守り通してあげたというエーリッヒ・ルドルファーの回想も紹介し、

1940年はまだ高潔な軍人精神が残された"良き時代"だったのであり、

戦争にロマンチシズムを留めていた、この世で最後の戦争だったのであるとしています。

いよいよ9月の第4段階に始まったのは「ロンドン爆撃」です。

ケッセルリンクは100機の爆撃機に400機の護衛戦闘機を付けて英国の空に送り出します。

しかし訪れようとしている秋の不順となる天候まで、絶滅しないで、

ともかく存続し続けるということだけに戦略的勝利を求める英戦闘機軍団の抵抗の前に、

ドイツ空軍は消耗し、ヒトラーの眼も、すでにソ連の地図の上の向いているのでした。

最後の第5章では、偉大な戦略的勝利をもたらしたダウディングとパークに対し、

「大罪人」としてつるし上げる英空軍の話が印象的でした。

リー=マロリーは持論の大兵力結集の作戦指導がいかに優れていたかと説き、

結局、パークは左遷され、ダウディングは空軍に留まることも許されません。

この「バトル・オブ・ブリテン」におけるドイツ空軍No.1エース争いはメルダースとガーランドによって

繰り広げられますが、終わってみれば56機で逆転優勝したのはヘルムート・ヴィック少佐でした。

あまり知らない人ですが、それもそのはず、12月には撃墜され、冬の海で戦死してしまうんですね。

頭はちょっとイってますが、これでも25歳です。決して泳ぎの練習しているわけではありません。。

一方の英空軍のエースはチェコスロヴァキア人のヨセフ・フランティシェクで、

彼の一匹狼的な戦いざまも紹介されます。

英国人の著者ですが、独英どちらかに肩入れしているわけではなく、公正公平。

割合は6:4でドイツですかね。これは攻撃側がドイツ空軍という理由ですが・・。

そして著者がダメと思ったものは、キッチリとダメ出しするあたりも好感が持てますし、

ドイツ側のダメ人間はゲーリングとミルヒ、英国側はチャーチルとリー=マロリーとなっています。

そしてなんと言っても文章が面白いんですね。

訳者さんのあとがきでも原文の凄さに触れていますが、

個人的には訳者さんの力に負うところも大だと思います。

いや、しかし、レン・デイトンの本はやっぱり面白いですねぇ。

「電撃戦」もなかなか面白かったですし、

本書と同時に「爆撃機」という英空軍のルール爆撃小説も買っていたので、

近いうちに読もうかという気になりましたが、

その前に、20年ほど前に読んだ著者の「アレ」を再読することに決めました。

本書の戦いの結果が違っていたら・・? というあの小説です。

もう、内容はスッカリ覚えていないので楽しみです。

最後のドイツ空軍 [ドイツ空軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

アルフレッド・プライス著の「最後のドイツ空軍」を読破しました。

朝日ソノラマのルフトヴァッフェ物はもう何冊目だか、自分でも良くわかりませんが、

1993年の発刊で438ページの本書は、結構前から読んでみたいと思っていた一冊です。

ドイツ空軍の最後系というジャンルにしても、「ボーデンプラッテ作戦」やジェット戦闘機ものを

読んできましたが、本書は特定の部隊や戦闘機などの機種、東西両戦線のどちらかに

重点を置いたものではなく、1944年5月からの1年間に爆撃機、戦闘機、新兵器が

戦局の悪化と共に、どのように開発/運用され、そして終焉を迎えたかを

総括的にまとめたものです。

最初の章では1944年5月時点でのドイツ空軍の全体的な情勢を整理します。

ドイツ空軍の人員が、女性も含めて280万人であり、

飛行機の生産工場は軍需相シュペーアの努力によって、27ヵ所の主要工場から疎開し、

その10倍にもなる全国の小規模工場へと分散。この結果、戦闘機の生産量は過去最大に・・。

しかし、その工場では電気系統の接続ボックスに金属の削りかすが入れられるなどの

サボタージュも頻繁に起こり、これによる事故によってゲシュタポが大騒ぎ。

偵察機から戦闘機パイロットへの転換訓練もわずか30時間に過ぎず、

離陸と着陸をやっと習得したばかりの新人が、敵戦闘機との空中戦に向かうのです。

続いて各航空軍の紹介へ。

最大規模である航空軍、本土防空航空軍を率いるのはシュトゥンプ上級大将。

西部はシュペルレ元帥の第3航空軍。

東部戦線ではレニングラード周辺で戦う第1航空軍と、中央部の第6航空軍、

黒海に至る南部を担当する第4航空軍。

これらの司令官はカムフーバー大将にフォン・グライム上級大将です。

さらにイタリアにはリヒトホーフェン元帥の第2航空軍。

そしてこれらの戦闘機受領状況(配備数)が航空団、さらには飛行隊単位で、

FW-190、Bf-109が何機・・という数字が30ページに渡って掲載されます。

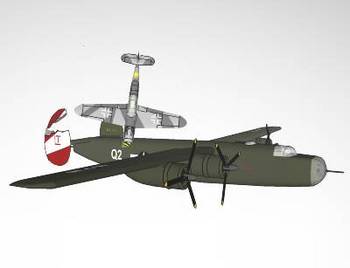

新型機、或いは新兵器であるMe-262や、Me-163、Me-410、Do-335、V-1飛行爆弾、

Ar-234、He-177、そして親子飛行機ミステルなどの開発経緯が紹介され、

ここまでの100ページで以上のような基本情報を理解したうえで、

いよいよ本文ともいえる第3章、「ドイツ本土防空戦」へと進みます。

1944年1月から4月までの間に1000名以上の昼間戦闘機パイロットを失い、

「今や空軍の崩壊を予見できる段階に至った」と報告する戦闘機隊総監のガーランド少将。

対爆撃機専門の駆逐機に高初速50口径砲を装備した新型Me-410を装備し始めるも、

米軍の護衛戦闘機マスタングの前に、この双発重戦闘機12機は瞬く間に撃墜・・。

しかしBf-109Gの強襲飛行隊が主翼に装備された30㎜機関砲によって、

B-24リベレーター11機を屠るといった戦記も紹介されます。

これらは当時のパイロットのインタビューで、ちょっとした短編戦記で良いですね。

6月、ノルマンディに上陸した連合軍艦隊に対しても250㎏爆弾を積んだヤーボの他に、

爆弾2個を搭載したヒトラーの肝いり"ブリッツボンバー"Me-262ジェット戦闘爆撃機も出撃。

しかし機密が敵の手に落ちるのを恐れ、高度4000メートル以下に降下することは許されません。

当然、爆撃照準器を装備していない、にわか仕立ての爆撃機では命中させるのは不可能です。

何キロにも渡って、パットンの米第3軍、7個師団が押し合いへし合い進むフランスの細い一本道。

まさに戦闘爆撃機パイロットたちが夢見る至福の世界がソコには広がっています。

しかしクモの巣のような戦闘哨戒機の網の目が張り巡らされて突破することは出来ません。

Hs293誘導グライダー爆弾を装備したDo-217が絶望的な攻撃を試みますが、

損害を与えることは出来ず、Do-217、6機とその搭乗員全員を失うのでした。

その頃、東部戦線では第1爆撃航空団(KG1)が四発重爆撃機He-177"グライフ"100機を揃え、

独ソ両軍の中でも最強の戦略的攻撃部隊として行動を開始します。

昼間に6000メートルの高高度から、87機のHe-177でヴェリキエ・ルーキの鉄道集中拠点を爆撃。

ソ連空軍はほとんどが低高度迎撃と地上攻撃用であり、彼らを妨害することは出来ません。

それでも地上戦の状況が悪化してくると、飛ばせる飛行機はなんでも

近接地上支援任務に就かなければなりません。

KG1司令のホルスト・フォン・リーゼン大佐はゲーリングの命令に抗議するも、

Ju-87シュトゥーカ急降下爆撃機のルーデル大佐よろしく、この無謀な対戦車攻撃に出撃。。

四発重爆撃機He-177、40機のうち1/4を喪失しますが、著者は、

「敵の戦車の1両でも破壊したか否かは疑問である」。

再び、西部戦線。遂に「報復兵器V-1」こと、Fi-103がロンドン目指して飛び立ちます。

目標は「タワーブリッジ」ですが、発射された約2500発のうち1/3がロンドンに落下。

人的被害は死者約2500名、重傷者7100名ということです。

本書はあくまで空軍の話ですから、陸軍のV-2については参考程度に書かれているだけ・・

というのが、ハッキリしてて好感が持てます。

空軍の戦略に詳しい方なら当たり前のことだと思いますが、

相手を攻撃するときには爆撃機、防御するときには戦闘機、ということを改めて認識しました。

特にMe-262をヒトラーが戦闘機ではなく、爆撃機に・・と命令したのは

一般的にジェット戦闘機の開発と配備を遅らせた大きな要因とされていますが、

著者は当時、西側連合軍が上陸することを想定し、それを橋頭堡で撃退するために、

このような爆撃機を量産しておいて用いようとする戦略は正しいものであるとしています。

なるほどねぇ。。

また、戦闘機隊総監のガーランドは米軍の爆撃機部隊に1回の強烈な攻撃を仕掛けて

潰滅的な打撃を与えようとする「デル・グロス・シュラーク(強烈パンチ)作戦」を計画し、

各部隊を再編成しはじめます。

これは2000機以上の戦闘機で迎撃し、戦闘機400機とパイロット100名の損失を覚悟のうえ、

敵爆撃機400~500機を撃墜しようとするもので、もし成功すれば、米軍はしばらくの間、

この打撃から立ち直れず、本土爆撃が沈静化することを目的としています。

この作戦は彼の回想録「始まりと終り」にも書かれている有名なものですが、

「強烈パンチ作戦」という日本語訳が妥当かは、どなたか判断をお願いします。。

しかし、この野心的な作戦もガーランドの知らないところでヒトラーに却下され、

その兵力は12月から1945年1月にかけての「バルジ大作戦」と

「ボーデンプラッテ作戦」に使われてしまうのでした。

スカパフローの英国の主力艦を「ミステル」によって攻撃しようという作戦は印象的でした。

この作戦は結局中止となるわけですが、その理由はドイツ海軍の誇る大戦艦ティルピッツが

ノルウェーで撃沈されてしまったことによるものです。

北方海域に潜むティルピッツを危惧して、スカパフローに大型艦艇群を配置していた英国ですが、

ティルピッツの恐怖が払拭されるとスカパフローからさっさと出て、

本国艦隊に合流してしまったそうです。確かにティルピッツがもう少し粘っていたら、

ドイツ空軍による特殊作戦が成功していたかもしれませんが

陸海空まんべんなく読む「独破戦線」は、そう簡単ではないことも知っています。

ゲーリングをあからさまに非難するガーランドを無視できなくなった国家元帥は、彼を解任。

そして彼を慕う戦闘機隊の司令官たちはリュッツォウ大佐を中心として反乱を起こします。

やがて中将が指揮官というユニークな第44戦闘航空団が編成されますが、

ゲーリングがこの新設のジェット戦闘機隊でガーランドを送り出したのは

「人気の高いこの空軍内の敵を連合軍が始末してくれると期待したためである。

これには疑問の余地はない」と、本書の見解はハッキリ言い切っていて面白いですね。

英国の夜間爆撃に対するドイツ夜間戦闘機にも触れられています。

特に1945年2月のドレスデン空襲。

レーダーに対する電波妨害によって出撃もままならず、ドレスデンの上空が燃え上がるのを

地上の基地からなすすべなく見つめる夜間戦闘機パイロットの日記は印象的ですし、

実際、英空軍の1400機に対し、迎撃に出撃した夜戦はたったの28機だったということです。

有名な「レマゲン鉄橋」が奪われると、ゲーリングはこの橋の爆破を最優先目標に命じます。

体当たり攻撃の志願者募集も試みますが、Fw-190とMe-262戦闘爆撃機の果敢な攻撃は失敗。

Ar-234ジェット爆撃機による攻撃も同様です。

ソ連軍の進撃から逃げるように撤退する東部戦線の部隊では、

Fw-190での「フェリー輸送」飛行が・・。

時には座席後方の装甲板を取り外して12歳の少女を「積荷」として、

後部胴体の無線機も取り外して少女の母親も積み込みます。

仲間のパイロットも左右の膝に小さな子供を一人ずつ載せて、やっぱり後部に母親を・・。

以前に日本人著者による「エルベ特別攻撃隊」の本も読みましたが、

本書でも数ページながら書かれています。

軽量化したBf-109をもって高高度に上昇し、一転、急降下して

敵爆撃機に衝突するといった戦術もわかりやすく、

しかもこれは決してヤケクソ戦術ではなく、1回の作戦に650機の大部隊で出動し、

パイロット200名の損失と引き換えに、爆撃機400機に損害を与えようというもので、

これによって米軍が昼間爆撃に躊躇している間にMe-262の戦闘準備を図ろうとするものです。

ある意味、ガーラントの「強烈パンチ作戦」と基本同じ考え方ですね。

しかし悲しいかな、それほどの大部隊を確保する間もなく、

ヤケクソの出撃命令が出されるのでした。。

この「エルベ特別攻撃隊」は(Sonderkommando Elbe)とドイツ語では書くようですが、

「ゾンダーコマンド」っていうのもいろいろとあるんですね。

アインザッツグルッペンを構成する部隊に、絶滅収容所のユダヤ人死体処理部隊もそうでした。

このような体当たり攻撃が検討されるようになると、有人ミサイル「ナッター」が開発され、

そのテストの様子も紹介します。

最後はキュストリンの西でオーデル川に架かる橋を7機のミステルを率いて攻撃する

KG200のディットマン少尉の生々しい話が語られます。

う~む。まるで「ル・グラン・デューク」のラストシーンのようですね。

著者は第二次世界大戦ブックスの「ドイツ空軍―ヨーロッパ上空、敵機なし」も書いている専門家で、

本書のタイトルどおり、また原著のタイトル「ドイツ空軍、最後の一年」そのものの内容でした。

今まで読んできた「ドイツ空軍最後」系の本は、戦闘機隊やジェット戦闘機、ロケット戦闘機、

防空戦など、ある程度、分かれていましたが、

1944年から始まる本書は、それまでのことを理解している読者に対し、

全般的な終焉に至る過程をバランスよく解説してくれているものです。

一般的にドイツ空軍モノでは、戦闘機隊総監だったガーランドの回想録や、

彼が関与している本が多いため、どうしても戦闘機が「善玉」、爆撃機が「悪玉」になりがちですが、

著者が特に戦闘機寄りで、爆撃機に冷たい・・といったような偏見もなく、

連合軍の西部への上陸を危惧し、Me-262を含む爆撃機に重点を置いた戦略の正当性、

それが失敗して以降、本土防衛のための戦闘機が必要になったことなど、

最後の新兵器も含め、数多くの機種の飛行機が出てくるにも関わらず、

非常に理解しやすく整理された438ページの一冊で、とても勉強になりました。

アルフレッド・プライス著の「最後のドイツ空軍」を読破しました。

朝日ソノラマのルフトヴァッフェ物はもう何冊目だか、自分でも良くわかりませんが、

1993年の発刊で438ページの本書は、結構前から読んでみたいと思っていた一冊です。

ドイツ空軍の最後系というジャンルにしても、「ボーデンプラッテ作戦」やジェット戦闘機ものを

読んできましたが、本書は特定の部隊や戦闘機などの機種、東西両戦線のどちらかに

重点を置いたものではなく、1944年5月からの1年間に爆撃機、戦闘機、新兵器が

戦局の悪化と共に、どのように開発/運用され、そして終焉を迎えたかを

総括的にまとめたものです。

最初の章では1944年5月時点でのドイツ空軍の全体的な情勢を整理します。

ドイツ空軍の人員が、女性も含めて280万人であり、

飛行機の生産工場は軍需相シュペーアの努力によって、27ヵ所の主要工場から疎開し、

その10倍にもなる全国の小規模工場へと分散。この結果、戦闘機の生産量は過去最大に・・。

しかし、その工場では電気系統の接続ボックスに金属の削りかすが入れられるなどの

サボタージュも頻繁に起こり、これによる事故によってゲシュタポが大騒ぎ。

偵察機から戦闘機パイロットへの転換訓練もわずか30時間に過ぎず、

離陸と着陸をやっと習得したばかりの新人が、敵戦闘機との空中戦に向かうのです。

続いて各航空軍の紹介へ。

最大規模である航空軍、本土防空航空軍を率いるのはシュトゥンプ上級大将。

西部はシュペルレ元帥の第3航空軍。

東部戦線ではレニングラード周辺で戦う第1航空軍と、中央部の第6航空軍、

黒海に至る南部を担当する第4航空軍。

これらの司令官はカムフーバー大将にフォン・グライム上級大将です。

さらにイタリアにはリヒトホーフェン元帥の第2航空軍。

そしてこれらの戦闘機受領状況(配備数)が航空団、さらには飛行隊単位で、

FW-190、Bf-109が何機・・という数字が30ページに渡って掲載されます。

新型機、或いは新兵器であるMe-262や、Me-163、Me-410、Do-335、V-1飛行爆弾、

Ar-234、He-177、そして親子飛行機ミステルなどの開発経緯が紹介され、

ここまでの100ページで以上のような基本情報を理解したうえで、

いよいよ本文ともいえる第3章、「ドイツ本土防空戦」へと進みます。

1944年1月から4月までの間に1000名以上の昼間戦闘機パイロットを失い、

「今や空軍の崩壊を予見できる段階に至った」と報告する戦闘機隊総監のガーランド少将。

対爆撃機専門の駆逐機に高初速50口径砲を装備した新型Me-410を装備し始めるも、

米軍の護衛戦闘機マスタングの前に、この双発重戦闘機12機は瞬く間に撃墜・・。

しかしBf-109Gの強襲飛行隊が主翼に装備された30㎜機関砲によって、

B-24リベレーター11機を屠るといった戦記も紹介されます。

これらは当時のパイロットのインタビューで、ちょっとした短編戦記で良いですね。

6月、ノルマンディに上陸した連合軍艦隊に対しても250㎏爆弾を積んだヤーボの他に、

爆弾2個を搭載したヒトラーの肝いり"ブリッツボンバー"Me-262ジェット戦闘爆撃機も出撃。

しかし機密が敵の手に落ちるのを恐れ、高度4000メートル以下に降下することは許されません。

当然、爆撃照準器を装備していない、にわか仕立ての爆撃機では命中させるのは不可能です。

何キロにも渡って、パットンの米第3軍、7個師団が押し合いへし合い進むフランスの細い一本道。

まさに戦闘爆撃機パイロットたちが夢見る至福の世界がソコには広がっています。

しかしクモの巣のような戦闘哨戒機の網の目が張り巡らされて突破することは出来ません。

Hs293誘導グライダー爆弾を装備したDo-217が絶望的な攻撃を試みますが、

損害を与えることは出来ず、Do-217、6機とその搭乗員全員を失うのでした。

その頃、東部戦線では第1爆撃航空団(KG1)が四発重爆撃機He-177"グライフ"100機を揃え、

独ソ両軍の中でも最強の戦略的攻撃部隊として行動を開始します。

昼間に6000メートルの高高度から、87機のHe-177でヴェリキエ・ルーキの鉄道集中拠点を爆撃。

ソ連空軍はほとんどが低高度迎撃と地上攻撃用であり、彼らを妨害することは出来ません。

それでも地上戦の状況が悪化してくると、飛ばせる飛行機はなんでも

近接地上支援任務に就かなければなりません。

KG1司令のホルスト・フォン・リーゼン大佐はゲーリングの命令に抗議するも、

Ju-87シュトゥーカ急降下爆撃機のルーデル大佐よろしく、この無謀な対戦車攻撃に出撃。。

四発重爆撃機He-177、40機のうち1/4を喪失しますが、著者は、

「敵の戦車の1両でも破壊したか否かは疑問である」。

再び、西部戦線。遂に「報復兵器V-1」こと、Fi-103がロンドン目指して飛び立ちます。

目標は「タワーブリッジ」ですが、発射された約2500発のうち1/3がロンドンに落下。

人的被害は死者約2500名、重傷者7100名ということです。

本書はあくまで空軍の話ですから、陸軍のV-2については参考程度に書かれているだけ・・

というのが、ハッキリしてて好感が持てます。

空軍の戦略に詳しい方なら当たり前のことだと思いますが、

相手を攻撃するときには爆撃機、防御するときには戦闘機、ということを改めて認識しました。

特にMe-262をヒトラーが戦闘機ではなく、爆撃機に・・と命令したのは

一般的にジェット戦闘機の開発と配備を遅らせた大きな要因とされていますが、

著者は当時、西側連合軍が上陸することを想定し、それを橋頭堡で撃退するために、

このような爆撃機を量産しておいて用いようとする戦略は正しいものであるとしています。

なるほどねぇ。。

また、戦闘機隊総監のガーランドは米軍の爆撃機部隊に1回の強烈な攻撃を仕掛けて

潰滅的な打撃を与えようとする「デル・グロス・シュラーク(強烈パンチ)作戦」を計画し、

各部隊を再編成しはじめます。

これは2000機以上の戦闘機で迎撃し、戦闘機400機とパイロット100名の損失を覚悟のうえ、

敵爆撃機400~500機を撃墜しようとするもので、もし成功すれば、米軍はしばらくの間、

この打撃から立ち直れず、本土爆撃が沈静化することを目的としています。

この作戦は彼の回想録「始まりと終り」にも書かれている有名なものですが、

「強烈パンチ作戦」という日本語訳が妥当かは、どなたか判断をお願いします。。

しかし、この野心的な作戦もガーランドの知らないところでヒトラーに却下され、

その兵力は12月から1945年1月にかけての「バルジ大作戦」と

「ボーデンプラッテ作戦」に使われてしまうのでした。

スカパフローの英国の主力艦を「ミステル」によって攻撃しようという作戦は印象的でした。

この作戦は結局中止となるわけですが、その理由はドイツ海軍の誇る大戦艦ティルピッツが

ノルウェーで撃沈されてしまったことによるものです。

北方海域に潜むティルピッツを危惧して、スカパフローに大型艦艇群を配置していた英国ですが、

ティルピッツの恐怖が払拭されるとスカパフローからさっさと出て、

本国艦隊に合流してしまったそうです。確かにティルピッツがもう少し粘っていたら、

ドイツ空軍による特殊作戦が成功していたかもしれませんが

陸海空まんべんなく読む「独破戦線」は、そう簡単ではないことも知っています。

ゲーリングをあからさまに非難するガーランドを無視できなくなった国家元帥は、彼を解任。

そして彼を慕う戦闘機隊の司令官たちはリュッツォウ大佐を中心として反乱を起こします。

やがて中将が指揮官というユニークな第44戦闘航空団が編成されますが、

ゲーリングがこの新設のジェット戦闘機隊でガーランドを送り出したのは

「人気の高いこの空軍内の敵を連合軍が始末してくれると期待したためである。

これには疑問の余地はない」と、本書の見解はハッキリ言い切っていて面白いですね。

英国の夜間爆撃に対するドイツ夜間戦闘機にも触れられています。

特に1945年2月のドレスデン空襲。

レーダーに対する電波妨害によって出撃もままならず、ドレスデンの上空が燃え上がるのを

地上の基地からなすすべなく見つめる夜間戦闘機パイロットの日記は印象的ですし、

実際、英空軍の1400機に対し、迎撃に出撃した夜戦はたったの28機だったということです。

有名な「レマゲン鉄橋」が奪われると、ゲーリングはこの橋の爆破を最優先目標に命じます。

体当たり攻撃の志願者募集も試みますが、Fw-190とMe-262戦闘爆撃機の果敢な攻撃は失敗。

Ar-234ジェット爆撃機による攻撃も同様です。

ソ連軍の進撃から逃げるように撤退する東部戦線の部隊では、

Fw-190での「フェリー輸送」飛行が・・。

時には座席後方の装甲板を取り外して12歳の少女を「積荷」として、

後部胴体の無線機も取り外して少女の母親も積み込みます。

仲間のパイロットも左右の膝に小さな子供を一人ずつ載せて、やっぱり後部に母親を・・。

以前に日本人著者による「エルベ特別攻撃隊」の本も読みましたが、

本書でも数ページながら書かれています。

軽量化したBf-109をもって高高度に上昇し、一転、急降下して

敵爆撃機に衝突するといった戦術もわかりやすく、

しかもこれは決してヤケクソ戦術ではなく、1回の作戦に650機の大部隊で出動し、

パイロット200名の損失と引き換えに、爆撃機400機に損害を与えようというもので、

これによって米軍が昼間爆撃に躊躇している間にMe-262の戦闘準備を図ろうとするものです。

ある意味、ガーラントの「強烈パンチ作戦」と基本同じ考え方ですね。

しかし悲しいかな、それほどの大部隊を確保する間もなく、

ヤケクソの出撃命令が出されるのでした。。

この「エルベ特別攻撃隊」は(Sonderkommando Elbe)とドイツ語では書くようですが、

「ゾンダーコマンド」っていうのもいろいろとあるんですね。

アインザッツグルッペンを構成する部隊に、絶滅収容所のユダヤ人死体処理部隊もそうでした。

このような体当たり攻撃が検討されるようになると、有人ミサイル「ナッター」が開発され、

そのテストの様子も紹介します。

最後はキュストリンの西でオーデル川に架かる橋を7機のミステルを率いて攻撃する

KG200のディットマン少尉の生々しい話が語られます。

う~む。まるで「ル・グラン・デューク」のラストシーンのようですね。

著者は第二次世界大戦ブックスの「ドイツ空軍―ヨーロッパ上空、敵機なし」も書いている専門家で、

本書のタイトルどおり、また原著のタイトル「ドイツ空軍、最後の一年」そのものの内容でした。

今まで読んできた「ドイツ空軍最後」系の本は、戦闘機隊やジェット戦闘機、ロケット戦闘機、

防空戦など、ある程度、分かれていましたが、

1944年から始まる本書は、それまでのことを理解している読者に対し、

全般的な終焉に至る過程をバランスよく解説してくれているものです。

一般的にドイツ空軍モノでは、戦闘機隊総監だったガーランドの回想録や、

彼が関与している本が多いため、どうしても戦闘機が「善玉」、爆撃機が「悪玉」になりがちですが、

著者が特に戦闘機寄りで、爆撃機に冷たい・・といったような偏見もなく、

連合軍の西部への上陸を危惧し、Me-262を含む爆撃機に重点を置いた戦略の正当性、

それが失敗して以降、本土防衛のための戦闘機が必要になったことなど、

最後の新兵器も含め、数多くの機種の飛行機が出てくるにも関わらず、

非常に理解しやすく整理された438ページの一冊で、とても勉強になりました。

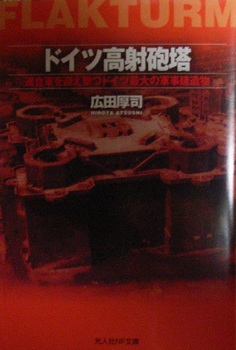

ドイツ高射砲塔 連合軍を迎え撃つドイツ最大の軍事建造物 [ドイツ空軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

広田 厚司 著の「ドイツ高射砲塔」を読破しました。

過去に「WW2ドイツの特殊作戦」や「武装親衛隊」、「ドイツ列車砲&装甲列車戦場写真集」

を紹介している著者の一冊がまたまた登場です。

去年の暮れに出た257ページの本書は、今年の2月に「ベルリン 地下都市の歴史」という本で

ベルリンの3つの高射砲塔について勉強したのもあって、すぐに読むつもりでいましたが、

なんとなく時間が経ってしまいました。

正直、著者の本はちょっと雑に感じるので、好きと言うわけではありませんが、

他にはない興味深いものがテーマとなっているので、読まざるを得ません。

「はじめに」では、読者に予備知識を与えるために、若干のポイントを整理します。

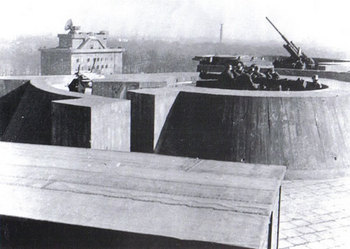

それによると高射砲塔とは「二塔」で一組構成となっていて、

高射砲が配備された塔は「G戦闘塔」、もうひとつは「L指揮塔」と呼ばれ、

それぞれ500mの間隔をもって立っていたということです。

そしてベルリンの3ヵ所だけでなく、ハンブルクに2ヵ所、ウィーンにも3ヵ所建造され、

これらも時期によって第1世代から第3世代と分類。

いきなり写真も盛りだくさんで、なかなか理解しやすいですね。

本文は1940年の西方電撃戦後、ドイツによるロンドン爆撃に対抗する形で始まった

英爆撃機によるベルリン爆撃が・・。

その時の様子をウィリアム・シャイラーの「ベルリン日記」から抜粋します。

この第三帝国の首都爆撃にショックを受けたヒトラーが重高射砲を装備した

巨大な防空塔を建設することが命じ、総統自らスケッチ。

このデッサンの写真も掲載されています。

建築責任者はアルベルト・シュペーアで、この若き建築家が進めていた「ゲルマニア計画」の中に

巨大な高射砲塔も偉大な建造物として組み込まれるのでした。

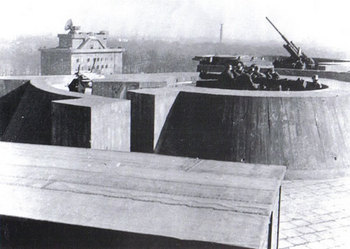

最初の高射砲塔はティーアガルテン公園内に建てられた有名な「動物園(ツォー)高射砲塔」です。

1941年4月に完成し、一辺が70.5m、高さ39m。指揮塔は2/3ほどのサイズですが、高さは同じ。

1943年以降の武装は連装128㎜砲四基計八門に、4連装20㎜機関砲もタップリと装備。

指揮塔にも4連装20㎜機関砲の他に、37㎜砲数門が配備されていますが、

こちらはレーダー装置や光学式測距儀、高射算定機の装備がメインです。

敵爆撃機の接近は指揮塔から戦闘塔の2次指揮所へと送られ、

第1高射砲師団第123高射砲大隊の要員たちが5Fの待機所から飛び出して、

らせん階段を駆け上がって戦闘準備・・という仕組みです。

外壁2.5mのコンクリートで覆われた高射砲塔には装甲弾薬室のほか、

3Fには空軍病院や美術品の保管庫も兼ね、空襲時には市民の退避壕としても活躍。

収容人数は15000名ですが、実際にはその倍の数の市民が押し寄せたそうです。

「ベルリン 地下都市の歴史」では地下に防空壕を作るより、

地上の方が建築費用が安く上がるという理由もあって、

このような巨大な防空壕が作られるようになった・・といったことだったと思いますが、

敵爆撃機を撃墜するのに、このような巨大建築物が必要なのか・・? とも考えていますので、

そうなるとやっぱり、この巨大高射砲塔は、防空壕に高射砲塔の機能を持たせたモノ・・

ということで良い気がします。本書ではさすがにそうは書いていませんが・・。

ティーアガルテンから東へ7㌔離れた軍需工場地帯に2番目の高射砲塔として建てられたのが

フリードリヒスハイン高射砲塔です。

レーダーやサーチライトはBdMの若い女性たちによって操作されていたそうですが、

戦争後半には砲自体もヒトラー・ユーゲントや14歳以上の空軍補助員の少年が操作したりと、

このあたりも第6章で詳しく書かれています。

3番目に建てられたベルリンの高射砲塔はフンボルトハイン高射砲塔です。

そしてここからはベルリンの高射砲塔を巡るエピソードが登場し、

ハンナ・ライチュが終戦間際に上空から見た「ドイツ敗戦の象徴のよう」という話や、

「戦車キラー」のルーデル大佐が片足を失って、ここの病院へ運ばれた件など・・。

これはドイツ週間ニュースでもベッドでインタビューに答えるシーンを見たことがあります。

第4章は西側連合軍による「ベルリン爆撃」がどのように行われたのかに20ページほどを割き、

続く第5章も「ベルリン包囲戦と高射砲塔」と題して、東から迫るJS重戦車やT-34といった

ソ連軍戦車を迎撃する高射砲の活躍・・。このような目標は爆撃機迎撃より

遥かに容易だったそうですが、ハチハチの威力を知っていれば、それも当然です。

それにしてもソ連軍203㎜砲の重榴弾の直撃を受けてもビクともせず、

逆に敵戦車を狙い撃ちという最終戦の1シーンは、想像するだけでグッ・・ときますね。

第7章では「高射砲塔の武装」として、ハチハチから105㎜砲、

そして128㎜高射砲の性能や運用などが述べられ、

第8章は指揮塔の「迎撃管制システム」でレーダーやサーチライトを紹介します。

これらを踏まえて第9章では「高射砲防空戦」として、高射砲塔から離れて、

ドイツ高射砲部隊のドイツ各地での戦いへ・・。

中盤から後半にかけては「高射砲塔」とはちょっと気色の違う展開となっていましたが、

第10章になってようやく「ハンブルクの高射砲塔」が。。

ベルリンの3基が完成後、造船所と海軍基地のあるハンブルクにも高射砲塔を建設することを

命じたヒトラー。ヘイゲンガイストフェルト高射砲塔はベルリンと同じ第1世代形式ですが、

ヴィルヘルムスブルク高射砲塔は、改良された第2世代で、

一辺は57mと小ぶりですが、高さは41.6mと若干高くなります。

砲台も角型から耐弾性の良い円筒型に改められているのも大きな特徴です。

ちなみに4基の砲台はABCDで、一番砲はアントン、以下、ベルタ、シーザー、ドーラと

ドイツ軍の一般的な呼称です。確かBは「ブルーノ」というのも良く聞きますが、

海軍も同じというのがなんとなく不思議なんですけどね。

この章では有名な「ハンブルク空襲」についても詳しく書かれています。

連合軍側でいうところの「ゴモラ作戦」としても知られている、

長期間に渡って徹底的に繰り返され、市の75%が壊滅した・・という

非人道的な無差別爆撃です。

最後の章は「ウィーンの高射砲塔」です。

1942年9月になってから、オーストリアの首都、ウィーンを空襲から守るために

ヒトラー命令が出されますが、物資と労働力不足から完成時期もまちまちに・・。

そりゃ、第6軍がスターリングラードで戦っている時期ですから大変です。。

アーレンベルク高射砲塔は、ハンブルクのヴィルヘルムスブルク高射砲塔と同じ第2世代ですが、

シュティフトカセルン高射砲塔とアウガルテン高射砲塔は第3世代である、

43m四方の基礎上に54mの円筒状の塔と、その姿は大きく変わっています。

そして戦後の高射砲塔・・。

ベルリンの3基は英仏ソの各国が破壊したのは「ベルリン 地下都市の歴史」でも書きましたが、

ハンブルクのヴィルヘルムスブルク高射砲塔は内部爆破されて、現在は外壁が残っているだけ。

ヘイゲンガイストフェルト高射砲塔は、ドイツ放送局がスタジオとして利用した後、

音楽学校やナイトクラブとして使用しているそうです。

ウィーンのシュティフトカセルン高射砲塔はオーストリア陸軍の施設となり、

アウガルテン高射砲塔もソ連軍が破壊に失敗し、現在もその姿のまま。。

アーレンベルク高射砲塔は美術関係の保存所として活用されているとのことです。

ドイツ空軍による「ベルギーのロッテルダム爆撃」と数回出てきたり、

軍需相のフリッツ・トートがいちいち「SS大将」と書かれていたりと、

正しくは「SA大将」だと思いますが、どちらにしてもトート博士にこの肩書きを

あえてつける必要性は感じませんし、書かれたものも読んだ記憶が無いので

相変わらず、ちょっとどうなの・・?? と思わせるところがあります。

独破した感想としては、もっと「高射砲塔」に絞って欲しかったですが、

それだけで250ページの分量が書けるだけのネタがなかったのかも知れません。

個人的には高射砲塔以外の高射砲部隊や子供、女性の補助部隊の話にまで

及んでいるなら、「高射砲戦功章」ぐらいには触れて欲しかったですけどねぇ。

ちょっと悪口を書きましたが、それでも文庫で安いですし、写真もタップリですから、

興味のある方は読まれてみてはどうでしょうか。

広田 厚司 著の「ドイツ高射砲塔」を読破しました。

過去に「WW2ドイツの特殊作戦」や「武装親衛隊」、「ドイツ列車砲&装甲列車戦場写真集」

を紹介している著者の一冊がまたまた登場です。

去年の暮れに出た257ページの本書は、今年の2月に「ベルリン 地下都市の歴史」という本で

ベルリンの3つの高射砲塔について勉強したのもあって、すぐに読むつもりでいましたが、

なんとなく時間が経ってしまいました。

正直、著者の本はちょっと雑に感じるので、好きと言うわけではありませんが、

他にはない興味深いものがテーマとなっているので、読まざるを得ません。

「はじめに」では、読者に予備知識を与えるために、若干のポイントを整理します。

それによると高射砲塔とは「二塔」で一組構成となっていて、

高射砲が配備された塔は「G戦闘塔」、もうひとつは「L指揮塔」と呼ばれ、

それぞれ500mの間隔をもって立っていたということです。

そしてベルリンの3ヵ所だけでなく、ハンブルクに2ヵ所、ウィーンにも3ヵ所建造され、

これらも時期によって第1世代から第3世代と分類。

いきなり写真も盛りだくさんで、なかなか理解しやすいですね。

本文は1940年の西方電撃戦後、ドイツによるロンドン爆撃に対抗する形で始まった

英爆撃機によるベルリン爆撃が・・。

その時の様子をウィリアム・シャイラーの「ベルリン日記」から抜粋します。

この第三帝国の首都爆撃にショックを受けたヒトラーが重高射砲を装備した

巨大な防空塔を建設することが命じ、総統自らスケッチ。

このデッサンの写真も掲載されています。

建築責任者はアルベルト・シュペーアで、この若き建築家が進めていた「ゲルマニア計画」の中に

巨大な高射砲塔も偉大な建造物として組み込まれるのでした。

最初の高射砲塔はティーアガルテン公園内に建てられた有名な「動物園(ツォー)高射砲塔」です。

1941年4月に完成し、一辺が70.5m、高さ39m。指揮塔は2/3ほどのサイズですが、高さは同じ。

1943年以降の武装は連装128㎜砲四基計八門に、4連装20㎜機関砲もタップリと装備。

指揮塔にも4連装20㎜機関砲の他に、37㎜砲数門が配備されていますが、

こちらはレーダー装置や光学式測距儀、高射算定機の装備がメインです。

敵爆撃機の接近は指揮塔から戦闘塔の2次指揮所へと送られ、

第1高射砲師団第123高射砲大隊の要員たちが5Fの待機所から飛び出して、

らせん階段を駆け上がって戦闘準備・・という仕組みです。

外壁2.5mのコンクリートで覆われた高射砲塔には装甲弾薬室のほか、

3Fには空軍病院や美術品の保管庫も兼ね、空襲時には市民の退避壕としても活躍。

収容人数は15000名ですが、実際にはその倍の数の市民が押し寄せたそうです。

「ベルリン 地下都市の歴史」では地下に防空壕を作るより、

地上の方が建築費用が安く上がるという理由もあって、

このような巨大な防空壕が作られるようになった・・といったことだったと思いますが、

敵爆撃機を撃墜するのに、このような巨大建築物が必要なのか・・? とも考えていますので、

そうなるとやっぱり、この巨大高射砲塔は、防空壕に高射砲塔の機能を持たせたモノ・・

ということで良い気がします。本書ではさすがにそうは書いていませんが・・。

ティーアガルテンから東へ7㌔離れた軍需工場地帯に2番目の高射砲塔として建てられたのが

フリードリヒスハイン高射砲塔です。

レーダーやサーチライトはBdMの若い女性たちによって操作されていたそうですが、

戦争後半には砲自体もヒトラー・ユーゲントや14歳以上の空軍補助員の少年が操作したりと、

このあたりも第6章で詳しく書かれています。

3番目に建てられたベルリンの高射砲塔はフンボルトハイン高射砲塔です。

そしてここからはベルリンの高射砲塔を巡るエピソードが登場し、

ハンナ・ライチュが終戦間際に上空から見た「ドイツ敗戦の象徴のよう」という話や、

「戦車キラー」のルーデル大佐が片足を失って、ここの病院へ運ばれた件など・・。

これはドイツ週間ニュースでもベッドでインタビューに答えるシーンを見たことがあります。

第4章は西側連合軍による「ベルリン爆撃」がどのように行われたのかに20ページほどを割き、

続く第5章も「ベルリン包囲戦と高射砲塔」と題して、東から迫るJS重戦車やT-34といった

ソ連軍戦車を迎撃する高射砲の活躍・・。このような目標は爆撃機迎撃より

遥かに容易だったそうですが、ハチハチの威力を知っていれば、それも当然です。

それにしてもソ連軍203㎜砲の重榴弾の直撃を受けてもビクともせず、

逆に敵戦車を狙い撃ちという最終戦の1シーンは、想像するだけでグッ・・ときますね。

第7章では「高射砲塔の武装」として、ハチハチから105㎜砲、

そして128㎜高射砲の性能や運用などが述べられ、

第8章は指揮塔の「迎撃管制システム」でレーダーやサーチライトを紹介します。

これらを踏まえて第9章では「高射砲防空戦」として、高射砲塔から離れて、

ドイツ高射砲部隊のドイツ各地での戦いへ・・。

中盤から後半にかけては「高射砲塔」とはちょっと気色の違う展開となっていましたが、

第10章になってようやく「ハンブルクの高射砲塔」が。。

ベルリンの3基が完成後、造船所と海軍基地のあるハンブルクにも高射砲塔を建設することを

命じたヒトラー。ヘイゲンガイストフェルト高射砲塔はベルリンと同じ第1世代形式ですが、

ヴィルヘルムスブルク高射砲塔は、改良された第2世代で、

一辺は57mと小ぶりですが、高さは41.6mと若干高くなります。

砲台も角型から耐弾性の良い円筒型に改められているのも大きな特徴です。

ちなみに4基の砲台はABCDで、一番砲はアントン、以下、ベルタ、シーザー、ドーラと

ドイツ軍の一般的な呼称です。確かBは「ブルーノ」というのも良く聞きますが、

海軍も同じというのがなんとなく不思議なんですけどね。

この章では有名な「ハンブルク空襲」についても詳しく書かれています。

連合軍側でいうところの「ゴモラ作戦」としても知られている、

長期間に渡って徹底的に繰り返され、市の75%が壊滅した・・という

非人道的な無差別爆撃です。

最後の章は「ウィーンの高射砲塔」です。

1942年9月になってから、オーストリアの首都、ウィーンを空襲から守るために

ヒトラー命令が出されますが、物資と労働力不足から完成時期もまちまちに・・。

そりゃ、第6軍がスターリングラードで戦っている時期ですから大変です。。

アーレンベルク高射砲塔は、ハンブルクのヴィルヘルムスブルク高射砲塔と同じ第2世代ですが、

シュティフトカセルン高射砲塔とアウガルテン高射砲塔は第3世代である、

43m四方の基礎上に54mの円筒状の塔と、その姿は大きく変わっています。

そして戦後の高射砲塔・・。

ベルリンの3基は英仏ソの各国が破壊したのは「ベルリン 地下都市の歴史」でも書きましたが、

ハンブルクのヴィルヘルムスブルク高射砲塔は内部爆破されて、現在は外壁が残っているだけ。

ヘイゲンガイストフェルト高射砲塔は、ドイツ放送局がスタジオとして利用した後、

音楽学校やナイトクラブとして使用しているそうです。

ウィーンのシュティフトカセルン高射砲塔はオーストリア陸軍の施設となり、

アウガルテン高射砲塔もソ連軍が破壊に失敗し、現在もその姿のまま。。

アーレンベルク高射砲塔は美術関係の保存所として活用されているとのことです。

ドイツ空軍による「ベルギーのロッテルダム爆撃」と数回出てきたり、

軍需相のフリッツ・トートがいちいち「SS大将」と書かれていたりと、

正しくは「SA大将」だと思いますが、どちらにしてもトート博士にこの肩書きを

あえてつける必要性は感じませんし、書かれたものも読んだ記憶が無いので

相変わらず、ちょっとどうなの・・?? と思わせるところがあります。

独破した感想としては、もっと「高射砲塔」に絞って欲しかったですが、

それだけで250ページの分量が書けるだけのネタがなかったのかも知れません。

個人的には高射砲塔以外の高射砲部隊や子供、女性の補助部隊の話にまで

及んでいるなら、「高射砲戦功章」ぐらいには触れて欲しかったですけどねぇ。

ちょっと悪口を書きましたが、それでも文庫で安いですし、写真もタップリですから、

興味のある方は読まれてみてはどうでしょうか。

ジェット戦闘機Me262 [ドイツ空軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

渡辺 洋二 著の「ジェット戦闘機Me262」を読破しました。

この独破戦線では「最後の反乱―ゲーリング弾劾と独ジェット戦闘機隊」と

「第44戦闘団 -ザ・ガランド・サーカス-」で紹介しているメッサーシュミットのジェット戦闘機。

ですが、この2冊を読んだのは3年近く前なんですねぇ。

それ以来、ルフトヴァッフェ興亡史本には最後に必ず登場するMe-262ですが、

先日の「ロケット・ファイター」を読んだ勢いで購入しました。

実は本書は、その3年前から気になっていたものですが、

同じと思われる本が3冊あるんです。

一つ目は1982年、第二次世界大戦ブックスの「ジェット戦闘機Me262―ドイツ空軍最後の輝き」、

二つ目は1990年、朝日ソノラマから出た本書。

そして三つ目が2001年、光人社から出た「ジェット戦闘機Me262―ドイツ空軍最後の輝き」です。

最初が第二次世界大戦ブックスということもあって、コレが写真もタップリ・・

というのは想像できますが、朝日ソノラマはそんなでもないしなぁ・・とか、

20年の間に、中身も改定されているのかなぁ・・とか、いろいろと悩んだ挙句、選んだのは、

「間を取った」朝日ソノラマの本書です。自分で言うのもなんですが、大人な選択・・。

今現在、唯一新品が手に入る光人社の表紙が完全な「やっつけ仕事」なのも。。

まずは1933年からハインケル社で開発されたジェット・エンジンの歴史から

その構造と特徴と続きます。

概念図まで出てきて、思っていたより専門的な感じです。

そして1939年、初のジェット機であるHe-178が誕生しますが、

社長のエルンスト・ハインケルが航空次官ミルヒのウケが悪いことから関心も持たれず、

やがてメッサーシュミット社に開発が移行していきます。

このような経緯は先日の「ドイツ戦闘機開発者の戦い」にも詳しかったですね。

航空省の契約を受けてジェット・エンジンを開発するのはBMWですが、

信頼が低く、ユンカース社のエンジンがピンチ・ヒッターに登場。

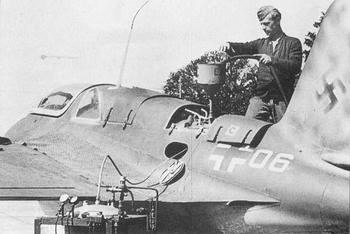

遂に完成したMe-262は1942年7月、名テスト・パイロット、フリッツ・ヴェンデルの手によって

12分間の初飛行に成功するのでした。

この1942年から43年というのは東部戦線でもスターリングラードでの大敗北が起こった

いわゆる「転換期」でもあり、ドイツ空軍にとっても四発重爆の必要性が取りざたされたり、

主力戦闘機Bf-109の後継機として、Me-209やMe-309の開発が始まるものの、

その性能はパッとせず、その結果、悪代官ミルヒもメッサーシュミットのジェット戦闘機に対して

厳しい視線を送るのでした。

そして1943年4月、ロケット戦闘機Me-163の実験隊を率いていたシュペーテが、

空軍パイロットとして試乗。その性能に驚いた彼はガーランド戦闘機隊総監に

報告すると、ガーランドも早速、搭乗します。

ミルヒに「Me-262はものすごい成功作です」と報告し、Bf-109の生産を停止して、

単発戦闘機はFW-190に限定し、余剰生産能力はすべてMe-262に傾注すべし・・。

ちなみに著者は執筆にあたって、「参考文献を繋ぎ合せて本を書くのは好きではない」ことから、

ガーランドに手紙を出し、Me-262の飛行特性や戦闘法、隊の運用などを訊ねたところ、

この異国の名も知れぬ質問者に対し、折り目正しく2回も回答してくれたそうで、

「Galland」の読み方が「ガーラント」なのか、「ガラント」、「ガーランド(独破戦線はコレ)」、

果てはフランス読みの「ギャラン」なのかまで、表音記号で尋ねると

「ガランド」であるとの回答を得たそうです。

1944年4月になってようやく「262実験隊」が編成。

「5機のBf-109よりも、1機のMe-262を!」と要求する戦闘機隊総監を尻目に、

フランスへの連合軍上陸に向けて、250㌔爆弾を搭載した「超高速爆撃機」として

量産することを要求するヒトラー・・。

こうして爆撃機仕様となったMe-262A-2aですが、30度の降下爆撃でも時速900㎞という

凄まじいスピードであり、そんな高速に合う爆撃照準器は存在しません。。

それでもノルマンディからフランスを席巻する連合軍に対して「262実験隊」が遊撃に出ます。

Me-262による初戦果から、いくつかの空戦が紹介されますが、絶対数が不足・・。

ヒトラー暗殺未遂事件後になって、「爆撃機型20機こどに戦闘機型1機」の生産を

ようやくヒトラーが許可。。

11月には本格的ジェット爆撃機である、アラドAr234Bの作戦準備が整ったことで、

Me-262は戦闘機型として生産することも承認します。

「262実験隊」は隊長の名前を取って「ノヴォトニー隊」に改編されますが、

そのヴァルター・ノヴォトニーは視察に来ていたガーランドの目前で墜落・・。

ガーランドはMe-262による戦闘航空団の編成をゲーリングに取り付け、

「第7戦闘航空団」の司令に剣章受賞者シュタインホフ大佐を任命。

「ノヴォトニー隊」は天才パイロットの名をそのまま残して、

第Ⅲ飛行隊に編入されるのでした。

また、制空権を失ったことで、Ju 88やDo-217といった低速な爆撃機航空団が

次々と解隊されると、余った爆撃機パイロットをMe-262A-1aに乗せることを決定。

部隊名称も「第54爆撃航空団(戦闘機)」というややこしい名称へ丁寧に変更。

爆撃機パイロットから戦闘機パイロットへの移行も、計器飛行に慣れていることや

同じ双発機である・・といった利点もあるそうです・・。

1945年の元旦に決行された「ボーデンプラッテ作戦」でのMe-262の活躍も紹介し、

「鹿の角」と綽名されたレーダーを装着して夜間戦闘機Me-262B-1a/U1にも改良。

英爆撃機モスキートに挑みます。

量産はされていたものの、このように様々な航空団と指揮下にあったMe-262。

3月末にジェット機とロケット機の全権代理委員に任命されたカムフーバー中将が

Me-262の全部隊を掌握すると、ガーランドが望んでいた邀撃任務に

すべてのMe-262を振り向ける体制がやっと確立されます。

一方、ゲーリングとの確執により、戦闘機隊総監をクビになって干されていたガーランドは

ヒトラーの取り成しもあって、ジェット戦闘機による1個中隊の編成が認められ、

「第44戦闘団」の準備に奔走します。

「ゲーリング弾劾」でやっぱり干されていたシュタインホフにリュッツォウ両大佐を筆頭に、

300機撃墜のバルクホルン、クルピンスキーなどのスーパーエース、

その他、騎士十字章受章者が集まったエリート中隊。

中隊長が「中将」というドイツ空軍史の最後を飾るにふさわしい精鋭集団の誕生です。

しかし戦局はすでに、絶望的・・。

シュタインホフ大佐の離陸時の事故の様子が出てくると、

思わず「あ~・・」と、暗い気持ちになってしまいました。

コレは以前読んだ彼のジェット戦闘機隊回想録である

「最後の反乱 -ゲーリング弾劾と独ジェット戦闘機隊-」で

顔が変わってしまうほどの大火傷を負った彼の苦悩が詳しく書かれていましたから・・。

でもこの本、凄いプレミア価格になっていますねぇ。

一口にMe-262と言っても様々なバリエーションと部隊の運用、

そしてストーリーがあったことを知りました。

「エルベ特別隊」の体当たり任務にMe-262が護衛として参加していた話なども

興味深かったですね。

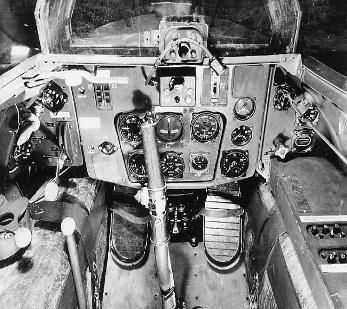

またMe-262の操縦方法が5ページに渡って書かれていたり、

そのとても広い範囲を可能な限り網羅しようと努めている印象も持ちました。

ただ、その分、この278ページの文庫ではちょっと無理があるというか、詰め込みすぎというか、

写真もそれなりににあったりして、まぁ、もともと第二次世界大戦ブックスだったから

しょうがないですが、個人的には倍のボリュームが欲しいくらいでした。

ちなみに第二次世界大戦ブックス版から「全面的に改訂、新原稿を加え」ているということです。

渡辺 洋二 著の「ジェット戦闘機Me262」を読破しました。

この独破戦線では「最後の反乱―ゲーリング弾劾と独ジェット戦闘機隊」と

「第44戦闘団 -ザ・ガランド・サーカス-」で紹介しているメッサーシュミットのジェット戦闘機。

ですが、この2冊を読んだのは3年近く前なんですねぇ。

それ以来、ルフトヴァッフェ興亡史本には最後に必ず登場するMe-262ですが、

先日の「ロケット・ファイター」を読んだ勢いで購入しました。

実は本書は、その3年前から気になっていたものですが、

同じと思われる本が3冊あるんです。

一つ目は1982年、第二次世界大戦ブックスの「ジェット戦闘機Me262―ドイツ空軍最後の輝き」、

二つ目は1990年、朝日ソノラマから出た本書。

そして三つ目が2001年、光人社から出た「ジェット戦闘機Me262―ドイツ空軍最後の輝き」です。

最初が第二次世界大戦ブックスということもあって、コレが写真もタップリ・・

というのは想像できますが、朝日ソノラマはそんなでもないしなぁ・・とか、

20年の間に、中身も改定されているのかなぁ・・とか、いろいろと悩んだ挙句、選んだのは、

「間を取った」朝日ソノラマの本書です。自分で言うのもなんですが、大人な選択・・。

今現在、唯一新品が手に入る光人社の表紙が完全な「やっつけ仕事」なのも。。

まずは1933年からハインケル社で開発されたジェット・エンジンの歴史から

その構造と特徴と続きます。

概念図まで出てきて、思っていたより専門的な感じです。

そして1939年、初のジェット機であるHe-178が誕生しますが、

社長のエルンスト・ハインケルが航空次官ミルヒのウケが悪いことから関心も持たれず、

やがてメッサーシュミット社に開発が移行していきます。

このような経緯は先日の「ドイツ戦闘機開発者の戦い」にも詳しかったですね。

航空省の契約を受けてジェット・エンジンを開発するのはBMWですが、

信頼が低く、ユンカース社のエンジンがピンチ・ヒッターに登場。

遂に完成したMe-262は1942年7月、名テスト・パイロット、フリッツ・ヴェンデルの手によって

12分間の初飛行に成功するのでした。

この1942年から43年というのは東部戦線でもスターリングラードでの大敗北が起こった

いわゆる「転換期」でもあり、ドイツ空軍にとっても四発重爆の必要性が取りざたされたり、

主力戦闘機Bf-109の後継機として、Me-209やMe-309の開発が始まるものの、

その性能はパッとせず、その結果、悪代官ミルヒもメッサーシュミットのジェット戦闘機に対して

厳しい視線を送るのでした。

そして1943年4月、ロケット戦闘機Me-163の実験隊を率いていたシュペーテが、

空軍パイロットとして試乗。その性能に驚いた彼はガーランド戦闘機隊総監に

報告すると、ガーランドも早速、搭乗します。

ミルヒに「Me-262はものすごい成功作です」と報告し、Bf-109の生産を停止して、

単発戦闘機はFW-190に限定し、余剰生産能力はすべてMe-262に傾注すべし・・。

ちなみに著者は執筆にあたって、「参考文献を繋ぎ合せて本を書くのは好きではない」ことから、

ガーランドに手紙を出し、Me-262の飛行特性や戦闘法、隊の運用などを訊ねたところ、

この異国の名も知れぬ質問者に対し、折り目正しく2回も回答してくれたそうで、

「Galland」の読み方が「ガーラント」なのか、「ガラント」、「ガーランド(独破戦線はコレ)」、

果てはフランス読みの「ギャラン」なのかまで、表音記号で尋ねると

「ガランド」であるとの回答を得たそうです。

1944年4月になってようやく「262実験隊」が編成。

「5機のBf-109よりも、1機のMe-262を!」と要求する戦闘機隊総監を尻目に、

フランスへの連合軍上陸に向けて、250㌔爆弾を搭載した「超高速爆撃機」として

量産することを要求するヒトラー・・。

こうして爆撃機仕様となったMe-262A-2aですが、30度の降下爆撃でも時速900㎞という

凄まじいスピードであり、そんな高速に合う爆撃照準器は存在しません。。

それでもノルマンディからフランスを席巻する連合軍に対して「262実験隊」が遊撃に出ます。

Me-262による初戦果から、いくつかの空戦が紹介されますが、絶対数が不足・・。

ヒトラー暗殺未遂事件後になって、「爆撃機型20機こどに戦闘機型1機」の生産を

ようやくヒトラーが許可。。

11月には本格的ジェット爆撃機である、アラドAr234Bの作戦準備が整ったことで、

Me-262は戦闘機型として生産することも承認します。

「262実験隊」は隊長の名前を取って「ノヴォトニー隊」に改編されますが、

そのヴァルター・ノヴォトニーは視察に来ていたガーランドの目前で墜落・・。

ガーランドはMe-262による戦闘航空団の編成をゲーリングに取り付け、

「第7戦闘航空団」の司令に剣章受賞者シュタインホフ大佐を任命。

「ノヴォトニー隊」は天才パイロットの名をそのまま残して、

第Ⅲ飛行隊に編入されるのでした。

また、制空権を失ったことで、Ju 88やDo-217といった低速な爆撃機航空団が

次々と解隊されると、余った爆撃機パイロットをMe-262A-1aに乗せることを決定。

部隊名称も「第54爆撃航空団(戦闘機)」というややこしい名称へ丁寧に変更。

爆撃機パイロットから戦闘機パイロットへの移行も、計器飛行に慣れていることや

同じ双発機である・・といった利点もあるそうです・・。

1945年の元旦に決行された「ボーデンプラッテ作戦」でのMe-262の活躍も紹介し、

「鹿の角」と綽名されたレーダーを装着して夜間戦闘機Me-262B-1a/U1にも改良。

英爆撃機モスキートに挑みます。

量産はされていたものの、このように様々な航空団と指揮下にあったMe-262。

3月末にジェット機とロケット機の全権代理委員に任命されたカムフーバー中将が

Me-262の全部隊を掌握すると、ガーランドが望んでいた邀撃任務に

すべてのMe-262を振り向ける体制がやっと確立されます。

一方、ゲーリングとの確執により、戦闘機隊総監をクビになって干されていたガーランドは

ヒトラーの取り成しもあって、ジェット戦闘機による1個中隊の編成が認められ、

「第44戦闘団」の準備に奔走します。

「ゲーリング弾劾」でやっぱり干されていたシュタインホフにリュッツォウ両大佐を筆頭に、

300機撃墜のバルクホルン、クルピンスキーなどのスーパーエース、

その他、騎士十字章受章者が集まったエリート中隊。

中隊長が「中将」というドイツ空軍史の最後を飾るにふさわしい精鋭集団の誕生です。

しかし戦局はすでに、絶望的・・。

シュタインホフ大佐の離陸時の事故の様子が出てくると、

思わず「あ~・・」と、暗い気持ちになってしまいました。

コレは以前読んだ彼のジェット戦闘機隊回想録である

「最後の反乱 -ゲーリング弾劾と独ジェット戦闘機隊-」で

顔が変わってしまうほどの大火傷を負った彼の苦悩が詳しく書かれていましたから・・。

でもこの本、凄いプレミア価格になっていますねぇ。

一口にMe-262と言っても様々なバリエーションと部隊の運用、

そしてストーリーがあったことを知りました。

「エルベ特別隊」の体当たり任務にMe-262が護衛として参加していた話なども

興味深かったですね。

またMe-262の操縦方法が5ページに渡って書かれていたり、

そのとても広い範囲を可能な限り網羅しようと努めている印象も持ちました。

ただ、その分、この278ページの文庫ではちょっと無理があるというか、詰め込みすぎというか、

写真もそれなりににあったりして、まぁ、もともと第二次世界大戦ブックスだったから

しょうがないですが、個人的には倍のボリュームが欲しいくらいでした。

ちなみに第二次世界大戦ブックス版から「全面的に改訂、新原稿を加え」ているということです。

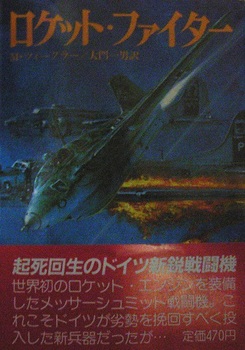

ロケット・ファイター [ドイツ空軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

M・ツィーグラー著の「ロケット・ファイター」を読破しました。

Me-163、通称「コメート」と呼ばれるロケット戦闘機についての本、

「ドイツのロケット彗星」を読んだ感想の最後に

「朝日ソノラマ/航空戦史シリーズの「ロケット・ファイター」も読んでみますかねぇ。」

なんて、お気楽に書いていました。。

結局それから2年近く経ってしまいましたが、1984年発刊の本書をやっと購入・・。

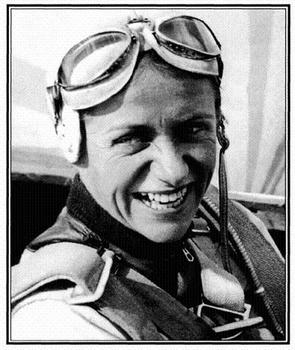

著者はこのMe-163のテスト・パイロットだった人物で、

こういう当事者の回想録っていうのは、個人的に大好きなんですね。

1943年7月、著者であるツィーグラー中尉がオルデンブルクにある

「第16テスト攻撃隊(第16実験飛行隊)」に出頭するところから始まります。

Bf-109戦闘機乗りだった彼は35歳。戦闘機乗りの水準ではすでに「老人」です。

部隊長は柏葉騎士十字章拝領者のシュペーテ。とても友好的な彼に早速、惹かれますが、

このシュペーテは、もちろん「ドイツのロケット彗星」を書いた人物です。

翌日からは銀行の金庫室のような扉の小部屋で低圧訓練が始まります。

8000mの高度の気圧で死の一歩手前を体験しますが、

映画「ライト・スタッフ」でもこんな訓練があったような・・。

そして30人のひよっこロケット・パイロットたちは連日、グライダーによる着陸訓練も・・。

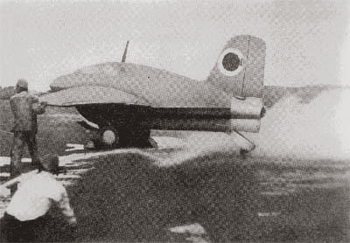

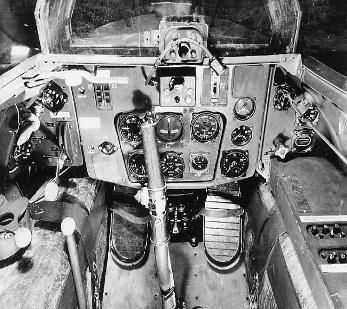

いよいよMe-163Aでの訓練を開始。

ロケットエンジンは完ぺきではなく、まだまだ多くの問題を抱えています。

特に燃料となるT液はちょっと触れただけで燃え上がり、人間をも溶かしてしまう恐ろしいもの・・。

離陸と同時に車輪を落とし、機体下部の「橇」で着陸するというこのロケット戦闘機。

ツィーグラーはこの2000馬力の怪物での初飛行を冷や汗をかきながら成功しますが、

シュペーテ隊長の副官で騎士十字章を持つヨッシは、落とした車輪が跳ね返って当たり、

ロケットエンジンが止まるというトラブルに見舞われ、墜落・・。

爆発はしなかったものの、駆け付けたときには操縦席にヨッシの姿はありません。

T液が操縦席に浸み出して、彼を生きながら消滅させてしまったのでした・・。

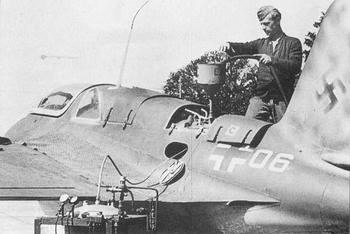

数週間後、肥満体に近い流線型のMe-163Bが遂に到着。

すると伝説的女流パイロットでドイツ航空界のアイドル、ハンナ・ライチュもやってきます。

このハンナが「新型機に乗せて!」という話は、シュペーテが「我がまま女」と語っていましたが、

本書でも「飛行禁止」命令を受けて、泣きじゃくるハンナをツィーグラーが慰める・・

というシーンが登場します。

しかし、前日にも離陸時に爆発し、乗り込んでいたヴァルターの膝から下の片足しか

見つからなかったという事故が起こった後では、コレもしょうがありません。

ツィーグラー自身もMe-163Bのテスト飛行中に操縦室に蒸気が立ち込める異変に遭遇します。

なんとか着陸し、安全ベルトを外すと同時に爆発。

全力で飛び出して九死に一生を得ますが、眉毛と一緒に髪の毛も1/3は消え失せて・・。

このような命がけのテストを繰り返し、遂に実践部隊として「第400戦闘航空団」が編成。

連合軍爆撃機を迎撃するためには、スピードだけではなく、火力も必要です。

そこで登場してくるのはラングヴァイラー博士。彼はあの「パンツァーファウスト」の発明者で、

ここでも、感光性電池を引き金として、翼の付け根に垂直に発射する武器を発明。

爆撃機の下を猛スピードで通過しつつ、50㎜高性能爆薬弾を発射するというこの兵器。

気球の下を400㌔のスピードで通り過ぎるテストを繰り返し、上々の結果を得ます。

通じないことがあきらかな冗談にも礼儀正しく笑う、日本人視察団一行のエピソードや

事故を目撃し、転属願いを出してきたひよっこパイロット28人を集めて

すでにベテランとなったツィーグラーが訓示を述べるものの、

何人もが恐れをなしてたった7名しか残らなかった話・・。

そして陽気で図太く、「われらが戦闘機隊の将軍」ガーランド似のフランツの着陸時の事故。

「おれの身体に水をぶっかけろ!」と突っ立ったまま叫び声をあげるフランツ。

その顔には眉毛も髪もなければ皮膚もなく、自慢の口髭のあたりはボロボロの切り株のように・・。

基地の上空に現れたB-17の編隊に向けて緊急出撃するシーンも印象的でした。

ツィーグラー自身は発進しませんが、2機を撃墜し、コメートは3機とパイロット2名を失います。

というようなところで、割とあっけなく230ページの本文は終わってしまいますが、

このあと、多賀一史氏の「日本のロケット・ファイター」の章が・・。

35ページほどのこの章は、昭和19年(1944年)のベルリンで、日本人にロケット戦闘機と

ジェット戦闘機の説明資料が配られるところから始まり、

巌谷英一海軍技術中佐が伊29潜水艦で無事、資料を持ち帰って、

陸海軍を通して、初めての共同開発としてロケット戦闘機が選ばれた話などが紹介されます。

陸軍では「キ-200」、海軍では「J8M」と付けられますが、コレが「秋水」なんですね。

昭和21年までに3600機を大量生産し、東京を中心とした防空戦力の主力機にしようという

計画が立てられ、T液(日本では「甲液」)製造の触媒としてプラチナが必要なことから、

国民にその用途を知らされることもなく、全国的な「白金供出キャンペーン」を展開・・。

そしてドイツからの資料到着後、わずか1年でオレンジ色に塗られ、垂直尾翼に

小さい日の丸が描かれた試作機が完成。いよいよ初飛行のとき・・。

陸海の特別部隊では訓練を開始し、陸軍の特兵隊には「秋水」の他、

ジェット戦闘機Me-262の日本版の準備も・・。

これは陸軍では「火龍」、海軍では「橘花」というそうですが、

もう、日本の話にはまったく疎いので、楽しめた・・というより、正直ビックリしました。

ちょっと調べてみても、「秋水」もいろいろ本が出ているようで、

「有人ロケット戦闘機 秋水―海軍第312航空隊秋水隊写真史」なんか読んでみたいですねぇ。

第二次世界大戦ブックスでも「ロケット戦闘機―「Me163」と「秋水」」というのがありますし、

オスプレイの「第400戦闘航空団: ドイツ空軍世界唯一のロケット戦闘機、その開発と実戦記録」も

大変気になります。

シュペーテの「ドイツのロケット彗星」よりも、「空対空爆撃戦隊」とか、「U‐ボート977 」

などに似た印象で、事故死していく仲間、一刻も早くコメートを駆って戦いたい願望など、

青春モノの苦悩が大きなウェイトを占めている一冊でしたが、

これは少佐の隊長と、いちパイロットの中尉という立場の違いも大きいでしょう。

同じコメート回想録でも、観点が全然違いますので、

この「コメート」に興味のある方なら、どちらも別の読み物として楽しめると思います。

M・ツィーグラー著の「ロケット・ファイター」を読破しました。

Me-163、通称「コメート」と呼ばれるロケット戦闘機についての本、

「ドイツのロケット彗星」を読んだ感想の最後に

「朝日ソノラマ/航空戦史シリーズの「ロケット・ファイター」も読んでみますかねぇ。」

なんて、お気楽に書いていました。。

結局それから2年近く経ってしまいましたが、1984年発刊の本書をやっと購入・・。

著者はこのMe-163のテスト・パイロットだった人物で、

こういう当事者の回想録っていうのは、個人的に大好きなんですね。

1943年7月、著者であるツィーグラー中尉がオルデンブルクにある

「第16テスト攻撃隊(第16実験飛行隊)」に出頭するところから始まります。

Bf-109戦闘機乗りだった彼は35歳。戦闘機乗りの水準ではすでに「老人」です。

部隊長は柏葉騎士十字章拝領者のシュペーテ。とても友好的な彼に早速、惹かれますが、

このシュペーテは、もちろん「ドイツのロケット彗星」を書いた人物です。

翌日からは銀行の金庫室のような扉の小部屋で低圧訓練が始まります。

8000mの高度の気圧で死の一歩手前を体験しますが、

映画「ライト・スタッフ」でもこんな訓練があったような・・。

そして30人のひよっこロケット・パイロットたちは連日、グライダーによる着陸訓練も・・。

いよいよMe-163Aでの訓練を開始。

ロケットエンジンは完ぺきではなく、まだまだ多くの問題を抱えています。

特に燃料となるT液はちょっと触れただけで燃え上がり、人間をも溶かしてしまう恐ろしいもの・・。

離陸と同時に車輪を落とし、機体下部の「橇」で着陸するというこのロケット戦闘機。

ツィーグラーはこの2000馬力の怪物での初飛行を冷や汗をかきながら成功しますが、

シュペーテ隊長の副官で騎士十字章を持つヨッシは、落とした車輪が跳ね返って当たり、

ロケットエンジンが止まるというトラブルに見舞われ、墜落・・。

爆発はしなかったものの、駆け付けたときには操縦席にヨッシの姿はありません。

T液が操縦席に浸み出して、彼を生きながら消滅させてしまったのでした・・。

数週間後、肥満体に近い流線型のMe-163Bが遂に到着。

すると伝説的女流パイロットでドイツ航空界のアイドル、ハンナ・ライチュもやってきます。

このハンナが「新型機に乗せて!」という話は、シュペーテが「我がまま女」と語っていましたが、

本書でも「飛行禁止」命令を受けて、泣きじゃくるハンナをツィーグラーが慰める・・

というシーンが登場します。

しかし、前日にも離陸時に爆発し、乗り込んでいたヴァルターの膝から下の片足しか

見つからなかったという事故が起こった後では、コレもしょうがありません。

ツィーグラー自身もMe-163Bのテスト飛行中に操縦室に蒸気が立ち込める異変に遭遇します。

なんとか着陸し、安全ベルトを外すと同時に爆発。

全力で飛び出して九死に一生を得ますが、眉毛と一緒に髪の毛も1/3は消え失せて・・。

このような命がけのテストを繰り返し、遂に実践部隊として「第400戦闘航空団」が編成。

連合軍爆撃機を迎撃するためには、スピードだけではなく、火力も必要です。

そこで登場してくるのはラングヴァイラー博士。彼はあの「パンツァーファウスト」の発明者で、

ここでも、感光性電池を引き金として、翼の付け根に垂直に発射する武器を発明。

爆撃機の下を猛スピードで通過しつつ、50㎜高性能爆薬弾を発射するというこの兵器。

気球の下を400㌔のスピードで通り過ぎるテストを繰り返し、上々の結果を得ます。

通じないことがあきらかな冗談にも礼儀正しく笑う、日本人視察団一行のエピソードや

事故を目撃し、転属願いを出してきたひよっこパイロット28人を集めて

すでにベテランとなったツィーグラーが訓示を述べるものの、

何人もが恐れをなしてたった7名しか残らなかった話・・。

そして陽気で図太く、「われらが戦闘機隊の将軍」ガーランド似のフランツの着陸時の事故。

「おれの身体に水をぶっかけろ!」と突っ立ったまま叫び声をあげるフランツ。

その顔には眉毛も髪もなければ皮膚もなく、自慢の口髭のあたりはボロボロの切り株のように・・。

基地の上空に現れたB-17の編隊に向けて緊急出撃するシーンも印象的でした。

ツィーグラー自身は発進しませんが、2機を撃墜し、コメートは3機とパイロット2名を失います。

というようなところで、割とあっけなく230ページの本文は終わってしまいますが、

このあと、多賀一史氏の「日本のロケット・ファイター」の章が・・。

35ページほどのこの章は、昭和19年(1944年)のベルリンで、日本人にロケット戦闘機と

ジェット戦闘機の説明資料が配られるところから始まり、

巌谷英一海軍技術中佐が伊29潜水艦で無事、資料を持ち帰って、

陸海軍を通して、初めての共同開発としてロケット戦闘機が選ばれた話などが紹介されます。

陸軍では「キ-200」、海軍では「J8M」と付けられますが、コレが「秋水」なんですね。

昭和21年までに3600機を大量生産し、東京を中心とした防空戦力の主力機にしようという

計画が立てられ、T液(日本では「甲液」)製造の触媒としてプラチナが必要なことから、

国民にその用途を知らされることもなく、全国的な「白金供出キャンペーン」を展開・・。

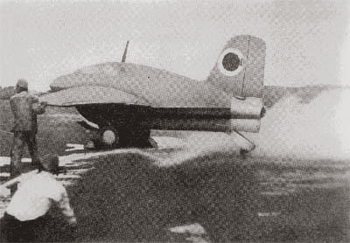

そしてドイツからの資料到着後、わずか1年でオレンジ色に塗られ、垂直尾翼に

小さい日の丸が描かれた試作機が完成。いよいよ初飛行のとき・・。

陸海の特別部隊では訓練を開始し、陸軍の特兵隊には「秋水」の他、

ジェット戦闘機Me-262の日本版の準備も・・。

これは陸軍では「火龍」、海軍では「橘花」というそうですが、

もう、日本の話にはまったく疎いので、楽しめた・・というより、正直ビックリしました。

ちょっと調べてみても、「秋水」もいろいろ本が出ているようで、

「有人ロケット戦闘機 秋水―海軍第312航空隊秋水隊写真史」なんか読んでみたいですねぇ。

第二次世界大戦ブックスでも「ロケット戦闘機―「Me163」と「秋水」」というのがありますし、

オスプレイの「第400戦闘航空団: ドイツ空軍世界唯一のロケット戦闘機、その開発と実戦記録」も

大変気になります。

シュペーテの「ドイツのロケット彗星」よりも、「空対空爆撃戦隊」とか、「U‐ボート977 」

などに似た印象で、事故死していく仲間、一刻も早くコメートを駆って戦いたい願望など、

青春モノの苦悩が大きなウェイトを占めている一冊でしたが、

これは少佐の隊長と、いちパイロットの中尉という立場の違いも大きいでしょう。

同じコメート回想録でも、観点が全然違いますので、

この「コメート」に興味のある方なら、どちらも別の読み物として楽しめると思います。