第三帝国の興亡〈4〉 ヨーロッパ征服 [ナチ/ヒトラー]

ウィリアム・L.シャイラー著の「第三帝国の興亡〈4〉」を読破しました。

いよいよ第4巻、後半戦に突入です。

バラつきはあるものの、各巻上下2段組みで350ページほどありますから、

なかなか大変なボリュームです。

本書で取り上げられる資料としては、陸軍参謀総長の「ハルダーの日記」に、

OKW作戦部長「ヨードルの日記」、イタリア外相「チアーノ日記」、

そしてポーランド総督「ハンス・フランク日記」と、どれも抄訳でも良いから

翻訳して欲しい日記ばかりで、読んでてちょっとイライラしてしまいます。。

エンゲルの「第三帝国の中枢にて-総統付き陸軍副官の日記」が出てるんですからねぇ。。

1940年5月10日、ベルリン駐在ベルギー大使とオランダ公使は、

両国に対する英仏軍の攻撃が切迫しているので、その中立を保護するため、

ドイツ軍が彼らの国に進駐しつつあることを外相リッベントロップから通達されます。

さらに「もし抵抗があれば、あらゆる手段をもって粉砕する。

そして流血の責任はベルギー、オランダ両政府にある」という、とんでもない最後通牒が・・。

この遂に始まった西方電撃戦。

いわゆる「マンシュタイン・プラン」の大胆さにヒトラーが惹かれ、

その計画立案者はハルダー参謀総長から個人的に好まれていなかったことから左遷・・、

という作戦計画が二転三転して決定するまでの様子も書かれています。

多くの民間人が犠牲となったロッテルダム爆撃の死者は、最初の報道では

「3万人」と報じられ、1953年の大英百科事典でもその数字が挙げられていたそうですが、

オランダ政府自身がニュルンベルク裁判に「815名」という数字を提出しているそうで、

こういうのを読むと、戦後勝戦国が、如何にナチス・ドイツの非道性を作り上げようとしたか

なんとなくわかるようです。

ベルギーとフランスを席巻し、英国派遣軍も本土へ追いやったところで、イタリアが参戦・・。

ムッソリーニはフランスとの休戦交渉を共同でしようと、ヒトラーに提案しますが、あっさりと無視・・。

遅ればせながらやって来た友人に、歴史的なコンピエーニュの森でそれを行うことすら教えません。

そして米国人ジャーナリストの著者は50ヤード離れた場所からヒトラーの

「真剣で厳粛だったが、復讐心が滲み出ていた」顔も観察します。

フランス代表団は「我が国を打ち破ることのなかったアルプスの向こうの別の国が、

同じ要求を出したとすれば、フランスは屈服せず、あくまで戦うだろう」と語ります。

司会役だったヨードルは、絶望的に打ち負かされた敵の、

イタリアという卑劣な国名さえあえて使わない反抗的な言葉に驚きつつも、

イタリア側について言ったことは「よくわかる」と言わざるを得ない・・。

その2日後に仏伊休戦協定がローマで署名されます。

この件については初めて読んだ気もしますね。

ムッソリーニは彼の軍隊が征服した地域を獲得することができたわけですが、

それはフランス領土内へわずか数百ヤード食い込んだ地域・・です。。

一方、ヒトラーとドイツ軍はダンケルクから逃亡した英国を屈服させるため

英国本土上陸の「あしか作戦」をレーダー元帥の海軍主導で進めるものの、

この計画にハルダーは湯気をあげて反対。

「上陸部隊をソーセージ製造器に放り込むのも同然である」。

かくして、ドイツ空軍によるバトル・オブ・ブリテンが主流となり、

ロンドンへの爆撃も始まりますが、9月10日の総統指令では、

「純粋な住宅区域に関するテロ攻撃は、最後の圧力手段として留保する」と

英国対してはまだまだ気を使います。

「侵攻が成功していたら」という章は興味深かったですね。

戦後、押収された文書から陸軍総司令官ブラウヒッチュの署名のある指令などを紹介し、

「17歳から45歳までの肉体的に強壮な男子住民は大陸に送致する」、

そしてヒムラーとハイドリヒ率いる恐怖の的であるRSHA(国家保安本部)は

あのフランツ・アルフレート・ジックスをロンドンでの指揮に当たらせようとしていた・・として、

ハイドリヒの命令、「やむを得ない場合には英国の各地に

小さなアイザッツグルッペンを設置することを許可する」。

また、その地域もバーミンガム、リヴァプール、マンチェスター、エジンバラ・・と具体的。

う~ん。これも初めて聞いた話ですが、ポーランドでの状況とジックスの役割などを考えれば、

決しておかしくない妥当な人事だと思います。

レン・デイトンの「SS-GB」を再読したくなりました。

このような西部での戦いを眺めていたソ連は、フランスが休戦を求めた日、

モロトフがドイツ大使シューレンブルクを招いて、

「ドイツ国防軍の素晴らしい成功について、ソ連政府のこの上なく暖かい祝意を表明」します。

しかしスターリンはこの成功をただ傍観していたわけではありません。

あっと言う間にバルト3国に侵攻し、ドイツ公使館の閉鎖も通告。

ヒトラーに負けず劣らず、それどころか乱暴で情け容赦なく、一層シニカルでさえあります。

英国侵攻に忙しいヒトラーは、なに一つ対抗策を打てず、屈辱を感じるのみ・・。

日独伊の三国軍事同盟が調印されそうになると、ソ連政府は

「調印される前にそのテキストを見る権利があり、秘密議定書があれば同様」と

かなり疑心暗鬼になってきます。フィンランドからのドイツ軍の撤退も要求し、

ブルガリアやルーマニア問題にも細かく介入してくるモロトフにうんざりし、

冷血なゆすり屋、スターリンという好敵手に出くわしたヒトラー。

地中海問題でも、南部での一大ツアーで解決しようと試みるものの、

誤魔化し上手なフランコ、間の抜けたムッソリーニ、老いぼれたペタンに邪魔されて

解決の糸口さえ掴めぬまま、憤慨を繰り返すのみ。。

第三帝国の要人たちが登場する際には、第1巻でのシュトライヒャーやローゼンベルクのように

そのダメさ加減と俗人ぶりも紹介する本書ですが、

ゲーリングは出てくる度に「デブの国家元帥は・・」という程度でまだマシなほう。。

ゲッベルス、ヘスなどは登場機会が少ない分、著者が考える第三帝国の「二大バカ」は

リッベントロップとローゼンベルクのようで、この巻でもチンチンに紹介されています。

こういうムダにけなすのは、ふつう読んでいて嫌な気がするものですが、

ココまで徹底して、ほとんど「お約束」にようになっていると、さすがに笑ってしまいますね。

ちなみにこの巻で東方相として登場するローゼンベルクは

「頭が朦朧としたバルト人で、当人が生まれ教育されたロシアの歴史についてまでも

まごうことなき誤解の天才だったこのナチの薄のろは・・」。

始まった「バルバロッサ作戦」の様子はやっぱり「ハルダー日記」が中心となっています。

特にフォン・ボック率いる中央軍集団のモスクワ攻撃を中止し、

フォン・レープの北方軍集団のレニングラードと

フォン・ルントシュテットの南方軍集団を強化させる展開となると、ハルダーの日記も

「我慢がならぬ。聞いたこともない」と怒り爆発し、陸軍総司令官ブラウヒッチュとともに

辞任することを提案しますが、「ブラウヒッチュは拒絶した」。

前任参謀総長ベックのときと同じ展開ですね。

そして現場の指揮官としてグデーリアンが呼ばれる展開になると、

彼の回想録からの引用も多くなってきます。

その他、リデル・ハートの「ナチス・ドイツ軍の内幕」や「運命の決断」

なども当時の将軍連が考えていた話として引用もしていますね。

こうして行き詰ったモスクワ前面を前にしての兵も装備も凍りついた12月の挫折。

ルントシュテットとボックは交代させられ、後任のクルーゲとの確執から

「近代戦にあれほどの革命をもたらした機甲戦の創始者である果敢なグデーリアン将軍までが

免職となった。同じく輝かしい戦車隊長であったヘプナー将軍は位階を剥奪され、

軍服の着用を禁じられた」。

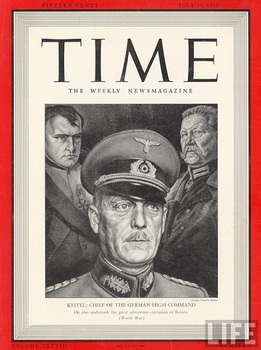

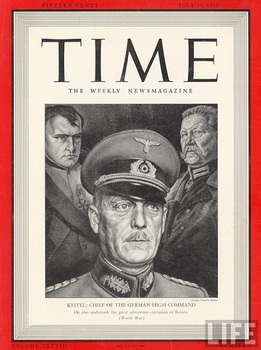

破局を避けるために全面的後退の必要があるとわかる程度の頭はあった、

お追従もののカイテルまでもそれを言うだけの勇気を奮い起こしますが、

ヒトラーに「間抜けめ」と怒鳴りつけられると、惨めなOKW長官はピストルを傍らに置き、

辞表をしたためます。その姿を見たヨードルは、そっとピストルを取り除けて、

総統の暴言を引き続き我慢するよう説き伏せるのでした。

「ナチよりもさらにナチのような印象をこの著者に与えた人物」として

登場するのは大島大使です。

ここからは独日の関係と各々の戦争に対する考え方がかなり詳しく書かれていました。

特にドイツからしてみれば米国は中立のまま放っておいて、英国かソ連に対して戦ってほしいと

希望しますが、まず敵は米国と考える日本は、その場合、

ドイツは参戦してくれるのか・・?が心配事です。

そして「真珠湾攻撃」。リッベントロップは、三国同盟の規定に従えば

「日本は明らかに侵略国であり、必ずしも米国に宣戦する必要はない」と主張します。

しかし日本の軍事力をとんでもなく過大評価し、その海軍を「世界最強」と信じていたヒトラーは

日本が太平洋で英米を片づけた時には、ソ連に矛を転じ、東方の大征服を援助してくれる・・。

中立国であったはずの米国から散々嫌がらせを受けていたレーダー提督も

「6隻の大型Uボートが出来るだけ早く米東部海岸に出撃することになっている」と

あの「パウケンシュラーク作戦」をヒトラーに進言します。

ヒトラーお得意の「不意打ち」である、すばらしい「真珠湾奇襲攻撃」も賛嘆の情を掻き立て

大島大使が「金の鷲有功ドイツ大十字勲章」を受章。

この勲章には詳しくないのでちょっと調べてみましたが、

基本的にはナチス・ドイツに貢献した外国人に送られるようです。

受賞者は他に、ムッソリーニにチアーノのイタリア・コンビ、ブルガリアのボリス三世、

ルーマニアのアントネスク、スペインのフランコ、ハンガリーのホルティ、

フィンランドのマンネルヘイム・・と、枢軸関係者揃い踏みですね。

1942年の夏、東部戦線では南のカフカス目指して順調に進撃するドイツ軍。

北アフリカではロンメルがエル・アラメインまで驀進すると、そのままエジプトを征服して

増援をもって中東の油田地帯を占領し、ドイツ軍がソ連領内で握手するのを阻止することは

もはやできないとまで連合軍は考えます。

結局は、スターリングラードが包囲されて、カフカスからの撤退を余儀なくされ、

第6軍のパウルスが降伏を許されなかったのと同様、補給の尽きたロンメルに対しても

「勝利か死か」の総統命令が・・。

ドイツアフリカ軍団司令官フォン・トーマ将軍は、「ヒトラーの命令は前代未聞の気違い沙汰だ。

こんなことにはついて行けない」と参謀長のバイエルラインに語ると、

全ての勲章を身につけ、炎上する戦車の上に立って英軍に降伏し、

その晩、英第8軍モントゴメリーと夕食を共にするのでした。。

本書で「ヒトラーは全地球的戦略について、まったく理解を欠いていた」と書かれているとおり、

「ロンメルの北アフリカでの驚くべき成功をどう利用するかを知らず、元帥杖は与えたが、

補給も増援も送らなかった」。

その数ヵ月後、チュニジアに上陸した連合軍を追い落とすため、大量の独伊軍がつぎ込まれますが、

その1/5でもロンメルに与えていたら、砂漠の狐はナイルを渡っていたに違いないとしています。

ヒトラー、ハルダー、ヨードルらの対ソ戦へ全力投球する上層部の前には

北アフリカは「裏庭程度・・」の扱いであるのはしょうがなく、

まずソ連を撃破せねばならないとの戦略を肯定しているロンメル本もよく読みます。

コレはいまだに意見の分かれるところであるのが楽しいですね。

10年後には自分なりに研究してみたくなります。

いよいよ第4巻、後半戦に突入です。

バラつきはあるものの、各巻上下2段組みで350ページほどありますから、

なかなか大変なボリュームです。

本書で取り上げられる資料としては、陸軍参謀総長の「ハルダーの日記」に、

OKW作戦部長「ヨードルの日記」、イタリア外相「チアーノ日記」、

そしてポーランド総督「ハンス・フランク日記」と、どれも抄訳でも良いから

翻訳して欲しい日記ばかりで、読んでてちょっとイライラしてしまいます。。

エンゲルの「第三帝国の中枢にて-総統付き陸軍副官の日記」が出てるんですからねぇ。。

1940年5月10日、ベルリン駐在ベルギー大使とオランダ公使は、

両国に対する英仏軍の攻撃が切迫しているので、その中立を保護するため、

ドイツ軍が彼らの国に進駐しつつあることを外相リッベントロップから通達されます。

さらに「もし抵抗があれば、あらゆる手段をもって粉砕する。

そして流血の責任はベルギー、オランダ両政府にある」という、とんでもない最後通牒が・・。

この遂に始まった西方電撃戦。

いわゆる「マンシュタイン・プラン」の大胆さにヒトラーが惹かれ、

その計画立案者はハルダー参謀総長から個人的に好まれていなかったことから左遷・・、

という作戦計画が二転三転して決定するまでの様子も書かれています。

多くの民間人が犠牲となったロッテルダム爆撃の死者は、最初の報道では

「3万人」と報じられ、1953年の大英百科事典でもその数字が挙げられていたそうですが、

オランダ政府自身がニュルンベルク裁判に「815名」という数字を提出しているそうで、

こういうのを読むと、戦後勝戦国が、如何にナチス・ドイツの非道性を作り上げようとしたか

なんとなくわかるようです。

ベルギーとフランスを席巻し、英国派遣軍も本土へ追いやったところで、イタリアが参戦・・。

ムッソリーニはフランスとの休戦交渉を共同でしようと、ヒトラーに提案しますが、あっさりと無視・・。

遅ればせながらやって来た友人に、歴史的なコンピエーニュの森でそれを行うことすら教えません。

そして米国人ジャーナリストの著者は50ヤード離れた場所からヒトラーの

「真剣で厳粛だったが、復讐心が滲み出ていた」顔も観察します。

フランス代表団は「我が国を打ち破ることのなかったアルプスの向こうの別の国が、

同じ要求を出したとすれば、フランスは屈服せず、あくまで戦うだろう」と語ります。

司会役だったヨードルは、絶望的に打ち負かされた敵の、

イタリアという卑劣な国名さえあえて使わない反抗的な言葉に驚きつつも、

イタリア側について言ったことは「よくわかる」と言わざるを得ない・・。

その2日後に仏伊休戦協定がローマで署名されます。

この件については初めて読んだ気もしますね。

ムッソリーニは彼の軍隊が征服した地域を獲得することができたわけですが、

それはフランス領土内へわずか数百ヤード食い込んだ地域・・です。。

一方、ヒトラーとドイツ軍はダンケルクから逃亡した英国を屈服させるため

英国本土上陸の「あしか作戦」をレーダー元帥の海軍主導で進めるものの、

この計画にハルダーは湯気をあげて反対。

「上陸部隊をソーセージ製造器に放り込むのも同然である」。

かくして、ドイツ空軍によるバトル・オブ・ブリテンが主流となり、

ロンドンへの爆撃も始まりますが、9月10日の総統指令では、

「純粋な住宅区域に関するテロ攻撃は、最後の圧力手段として留保する」と

英国対してはまだまだ気を使います。

「侵攻が成功していたら」という章は興味深かったですね。

戦後、押収された文書から陸軍総司令官ブラウヒッチュの署名のある指令などを紹介し、

「17歳から45歳までの肉体的に強壮な男子住民は大陸に送致する」、

そしてヒムラーとハイドリヒ率いる恐怖の的であるRSHA(国家保安本部)は

あのフランツ・アルフレート・ジックスをロンドンでの指揮に当たらせようとしていた・・として、

ハイドリヒの命令、「やむを得ない場合には英国の各地に

小さなアイザッツグルッペンを設置することを許可する」。

また、その地域もバーミンガム、リヴァプール、マンチェスター、エジンバラ・・と具体的。

う~ん。これも初めて聞いた話ですが、ポーランドでの状況とジックスの役割などを考えれば、

決しておかしくない妥当な人事だと思います。

レン・デイトンの「SS-GB」を再読したくなりました。

このような西部での戦いを眺めていたソ連は、フランスが休戦を求めた日、

モロトフがドイツ大使シューレンブルクを招いて、

「ドイツ国防軍の素晴らしい成功について、ソ連政府のこの上なく暖かい祝意を表明」します。

しかしスターリンはこの成功をただ傍観していたわけではありません。

あっと言う間にバルト3国に侵攻し、ドイツ公使館の閉鎖も通告。

ヒトラーに負けず劣らず、それどころか乱暴で情け容赦なく、一層シニカルでさえあります。

英国侵攻に忙しいヒトラーは、なに一つ対抗策を打てず、屈辱を感じるのみ・・。

日独伊の三国軍事同盟が調印されそうになると、ソ連政府は

「調印される前にそのテキストを見る権利があり、秘密議定書があれば同様」と

かなり疑心暗鬼になってきます。フィンランドからのドイツ軍の撤退も要求し、

ブルガリアやルーマニア問題にも細かく介入してくるモロトフにうんざりし、

冷血なゆすり屋、スターリンという好敵手に出くわしたヒトラー。

地中海問題でも、南部での一大ツアーで解決しようと試みるものの、

誤魔化し上手なフランコ、間の抜けたムッソリーニ、老いぼれたペタンに邪魔されて

解決の糸口さえ掴めぬまま、憤慨を繰り返すのみ。。

第三帝国の要人たちが登場する際には、第1巻でのシュトライヒャーやローゼンベルクのように

そのダメさ加減と俗人ぶりも紹介する本書ですが、

ゲーリングは出てくる度に「デブの国家元帥は・・」という程度でまだマシなほう。。

ゲッベルス、ヘスなどは登場機会が少ない分、著者が考える第三帝国の「二大バカ」は

リッベントロップとローゼンベルクのようで、この巻でもチンチンに紹介されています。

こういうムダにけなすのは、ふつう読んでいて嫌な気がするものですが、

ココまで徹底して、ほとんど「お約束」にようになっていると、さすがに笑ってしまいますね。

ちなみにこの巻で東方相として登場するローゼンベルクは

「頭が朦朧としたバルト人で、当人が生まれ教育されたロシアの歴史についてまでも

まごうことなき誤解の天才だったこのナチの薄のろは・・」。

始まった「バルバロッサ作戦」の様子はやっぱり「ハルダー日記」が中心となっています。

特にフォン・ボック率いる中央軍集団のモスクワ攻撃を中止し、

フォン・レープの北方軍集団のレニングラードと

フォン・ルントシュテットの南方軍集団を強化させる展開となると、ハルダーの日記も

「我慢がならぬ。聞いたこともない」と怒り爆発し、陸軍総司令官ブラウヒッチュとともに

辞任することを提案しますが、「ブラウヒッチュは拒絶した」。

前任参謀総長ベックのときと同じ展開ですね。

そして現場の指揮官としてグデーリアンが呼ばれる展開になると、

彼の回想録からの引用も多くなってきます。

その他、リデル・ハートの「ナチス・ドイツ軍の内幕」や「運命の決断」

なども当時の将軍連が考えていた話として引用もしていますね。

こうして行き詰ったモスクワ前面を前にしての兵も装備も凍りついた12月の挫折。

ルントシュテットとボックは交代させられ、後任のクルーゲとの確執から

「近代戦にあれほどの革命をもたらした機甲戦の創始者である果敢なグデーリアン将軍までが

免職となった。同じく輝かしい戦車隊長であったヘプナー将軍は位階を剥奪され、

軍服の着用を禁じられた」。

破局を避けるために全面的後退の必要があるとわかる程度の頭はあった、

お追従もののカイテルまでもそれを言うだけの勇気を奮い起こしますが、

ヒトラーに「間抜けめ」と怒鳴りつけられると、惨めなOKW長官はピストルを傍らに置き、

辞表をしたためます。その姿を見たヨードルは、そっとピストルを取り除けて、

総統の暴言を引き続き我慢するよう説き伏せるのでした。

「ナチよりもさらにナチのような印象をこの著者に与えた人物」として

登場するのは大島大使です。

ここからは独日の関係と各々の戦争に対する考え方がかなり詳しく書かれていました。

特にドイツからしてみれば米国は中立のまま放っておいて、英国かソ連に対して戦ってほしいと

希望しますが、まず敵は米国と考える日本は、その場合、

ドイツは参戦してくれるのか・・?が心配事です。

そして「真珠湾攻撃」。リッベントロップは、三国同盟の規定に従えば

「日本は明らかに侵略国であり、必ずしも米国に宣戦する必要はない」と主張します。

しかし日本の軍事力をとんでもなく過大評価し、その海軍を「世界最強」と信じていたヒトラーは

日本が太平洋で英米を片づけた時には、ソ連に矛を転じ、東方の大征服を援助してくれる・・。

中立国であったはずの米国から散々嫌がらせを受けていたレーダー提督も

「6隻の大型Uボートが出来るだけ早く米東部海岸に出撃することになっている」と

あの「パウケンシュラーク作戦」をヒトラーに進言します。

ヒトラーお得意の「不意打ち」である、すばらしい「真珠湾奇襲攻撃」も賛嘆の情を掻き立て

大島大使が「金の鷲有功ドイツ大十字勲章」を受章。

この勲章には詳しくないのでちょっと調べてみましたが、

基本的にはナチス・ドイツに貢献した外国人に送られるようです。

受賞者は他に、ムッソリーニにチアーノのイタリア・コンビ、ブルガリアのボリス三世、

ルーマニアのアントネスク、スペインのフランコ、ハンガリーのホルティ、

フィンランドのマンネルヘイム・・と、枢軸関係者揃い踏みですね。

1942年の夏、東部戦線では南のカフカス目指して順調に進撃するドイツ軍。

北アフリカではロンメルがエル・アラメインまで驀進すると、そのままエジプトを征服して

増援をもって中東の油田地帯を占領し、ドイツ軍がソ連領内で握手するのを阻止することは

もはやできないとまで連合軍は考えます。

結局は、スターリングラードが包囲されて、カフカスからの撤退を余儀なくされ、

第6軍のパウルスが降伏を許されなかったのと同様、補給の尽きたロンメルに対しても

「勝利か死か」の総統命令が・・。

ドイツアフリカ軍団司令官フォン・トーマ将軍は、「ヒトラーの命令は前代未聞の気違い沙汰だ。

こんなことにはついて行けない」と参謀長のバイエルラインに語ると、

全ての勲章を身につけ、炎上する戦車の上に立って英軍に降伏し、

その晩、英第8軍モントゴメリーと夕食を共にするのでした。。

本書で「ヒトラーは全地球的戦略について、まったく理解を欠いていた」と書かれているとおり、

「ロンメルの北アフリカでの驚くべき成功をどう利用するかを知らず、元帥杖は与えたが、

補給も増援も送らなかった」。

その数ヵ月後、チュニジアに上陸した連合軍を追い落とすため、大量の独伊軍がつぎ込まれますが、

その1/5でもロンメルに与えていたら、砂漠の狐はナイルを渡っていたに違いないとしています。

ヒトラー、ハルダー、ヨードルらの対ソ戦へ全力投球する上層部の前には

北アフリカは「裏庭程度・・」の扱いであるのはしょうがなく、

まずソ連を撃破せねばならないとの戦略を肯定しているロンメル本もよく読みます。

コレはいまだに意見の分かれるところであるのが楽しいですね。

10年後には自分なりに研究してみたくなります。