ドイツ装甲師団とグデーリアン [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ケネス・マクセイ著の「ドイツ装甲師団とグデーリアン」を読破しました。

先日レン・デイトンの「電撃戦」を読破した際、「参考文献目録」に

ケネス・マクセイの「グデーリアン」という本が載っていました。

「ケネス・マクセイ」って聞き覚えがあるなぁと思って調べてみると

予想通り「第2次大戦兵器ブックス」の「ドイツ機甲師団―電撃戦の立役者」の著者で、

読んだことはないものの、同じ本の別タイトルと思っていた本書こそ、

実は原題「グデーリアン」であることに気づきました・・。

それからは全てがあっという間の出来事です。

当時の定価2200円ですが、古書を1500円で購入し、この350ページほどに

ぴっちり書かれた本書を久しぶりにワクワクしながら、大事に、ジックリ、読破しました。

ロンメル伝「狐の足跡」のグデーリアン版といっても差し支えない内容で、

基本的にはグデーリアンの回想録「電撃戦」と彼が最愛の妻に送った手紙、

または息子のハインツ・ギュンター・グデーリアン少将や、総統付き副官だったエンゲル、

そして最近すっかりお馴染みの参謀長ネーリングらの証言から

生い立ち~1954年のその最後まで・・が余すことなく書かれています。

まずは彼の回想録、その英語のタイトルである「パンツァー・リーダー」について

それが書かれた経緯を分析し、評価するところから始まります。

戦後3年間を捕虜として過ごし、ポーランドに戦犯として

引き渡されそうな状況の中で集めた、僅かな資料と自身の記憶によって

書きはじめられたもので、自らを弁護するためにも必要な行動としながらも、

「彼は自分を弁護することには、まことにマズイ男である」としています。

このような理由については、既に彼の回想録をお読みの方なら納得されるでしょうが、

本文中に度々引用される「パンツァー・リーダー」の記述でわかってくることになります。

続いては生い立ち・・というよりも彼の先祖まで遡り、オランダ人の子孫か、

もっと怪しいがスコットランド人の末裔とも・・。

入学した陸軍大学校では同期生にフォン・マンシュタインがおり、

妻となり、最後までグデーリアンの「参謀長」を務めたマルガレーテと

その彼女の「またいとこ」のボーデウィン・カイテルが登場します。

第一次大戦では兵站と補給問題に没頭し、これが後に素晴らしい経験となった

ということです。これはグデーリアンがその後のワイマール共和国時代に

自動車化や通信、そして補給部隊と、「ドイツ装甲部隊の核」となる新しい分野を

担当/研究することとなり、その結果は他の兵科とのつばぜり合いに発展して行きます。

貴族も多く花形である騎兵は、真っ先にこの「補給部隊の成り上がりものたち」に

役割を譲ることとなり、機動戦などという怪しいものを信用しない砲兵科からも

激しい抵抗を受けます。

国防軍最高司令部(OKW)の上位にいるヨードル、ヴァーリモントは皆、砲兵科の出身であり、

陸軍総司令部(OKH)でもフリッチュ、ベック、そしてハルダーと砲兵・・。

これは「ドイツ参謀本部興亡史」にも書かれていましたが、

本書によると第一次大戦で戦死した砲兵科の将校が少なかったことによるそうです。

このような保守的な参謀たちにとってはヒトラーやナチ党と同様に

グデーリアンも新参者の異端児扱いであり、それが逆にヒトラーとグデーリアンの繋がり、

陸軍総司令部との戦いとなっていきます。

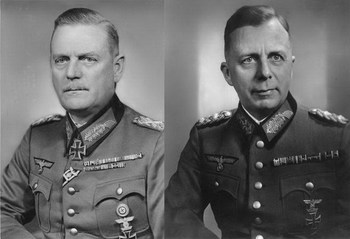

1938年にはブラウヒッチュとライヒェナウ、そして人事局長ボーデウィン・カイテルと

その兄であるヴィルヘルム・カイテルといった面々が上層部に就任し、

クデーリアンの装甲部隊も大きく発展していきます。

ちなみにこの当時、装甲部隊をヒトラーが素晴らしいと認めていたとされることにも触れ、

ヒトラーがその戦術や運用を理解していたわけではなく、新設の空軍と同様に

派手で新しく、他国に対して脅しに使える部隊という程度の認識であったとしています。

いよいよポーランド侵攻から第2次大戦へと突入します。

ここからのグデーリアンの活躍は多数の戦記に書かれていますので、

面白かった部分をいくつかご紹介。。。

ポーランド戦線の背後で行われていたユダヤ人虐殺を知りつつ、

なにもしなかったとして非難されているドイツの将軍たちに対し、この英国人の著者は

「それはしょうがない」として、連合軍側で、無差別爆撃など自分が納得できない事態に対して

抗議した将軍がどれだけいたのか・・としています。

フランスでの爆走停止命令では、回想録で上官のクライストと大喧嘩した話に触れ、

そのクライストは軍集団司令官ルントシュテットの命令に従っただけで、

グデーリアンはそれを戦後になっても知らなかったのだと解説しており、

このクライスト以外にも弱気な姿勢の上官に対しては

「まったく装甲部隊の運用を理解していない」という不満タラタラな妻への手紙を紹介し、

それは1941年の東部戦線で、激しさを増していきます。

「バルバロッサ作戦」も当初の順調さが陰を潜め、T-34やKV-1戦車に手を焼くようになると

中央軍集団司令官のフォン・ボックにも反攻します。

そして有名なクルーゲとのバトルの末、罷免・・。

回想録でも激しくけなしているクルーゲ批判ですが、マクセイは

既に亡くなった軍人に対してあそこまで批難するのはいかがなものか・・といった感想です。

さらに個人的に一番興味深く、面白かったハルダーとの関係がここから最後まで続きます。

どちらかというと、砲兵科出身の陸軍参謀総長のハルダーがもともとグデーリアンを

好きでない感じで、引用されているハルダー日記では「命令を無視して勝手に失敗しろ」と

ほくそえんでいます。

そしてグデーリアンが行き詰った攻勢からの撤退をヒトラーに進言するにあたり

結果的にグデーリアン、ハルダー双方がお互いを「裏切り者」という立場にしてしまいます。

1943年の装甲兵総監就任による復帰、1944年の参謀総長就任、

そして1945年の解任~終戦と続き、アメリカ軍の捕虜として、

戦犯容疑者として拘留されることになります。

そこではフォン・レープにリスト、ヴァイクスら著名な将軍たちがおり、

同じく拘留されている宿敵ハルダーの保守派が中心です。

村八分であるグデーリアン派はミルヒとブロムベルクだったそうで、

3年間の派閥争いは退屈しのぎの口争いを繰り広げたようです。

また、著者はグデーリアンとロンメルという装甲部隊の運用に長けた

将軍2人の比較も多面的に行っており、なかなか楽しめました。

今度、彼の著書「ロンメル戦車軍団」も読んでみますか・・。

本書がとても楽しい理由のひとつには、著者と訳者の経歴が関係している気もします。

著者のマクセイは1941年から英国軍機械化部隊に所属し、1944年、フランスにおいて

戦車部隊を率いてドイツ軍と戦い「戦功十字章」を受けたという人物ですし、

訳者の加登川氏は戦前、陸軍大学校を卒業し、陸軍戦車学校教官を務め、

戦時中は参謀として様々な戦地を転戦したという、自分の祖父と同い年の方です。

国こそ違うものの、彼らにとって師匠ともいえる存在のグデーリアン伝を

その人物像を掘り下げながら書き上げ、または、翻訳しているということで、

彼らにとっても、それがとても楽しい作業であっただろうことが、読んでいてなにか伝わってきます。

それにしても、カバーの裏にはこの加登川氏の現住所「練馬区下石神井△-△-△」と

書かれているのはスゴイです。。

とにかく、このような素晴らしい本の存在を今まで知らなかったということが自分でも驚きです。。

自分は結果的に「電撃戦 -グデーリアン回想録-」を先に読んだ形ですが、

本書を先に読んでも、充分楽しめ、また、回想録も読みたくなること請け合いです。

ドイツ装甲部隊に興味のある方なら、どちらも読むべき名著だと思います。

ケネス・マクセイ著の「ドイツ装甲師団とグデーリアン」を読破しました。

先日レン・デイトンの「電撃戦」を読破した際、「参考文献目録」に

ケネス・マクセイの「グデーリアン」という本が載っていました。

「ケネス・マクセイ」って聞き覚えがあるなぁと思って調べてみると

予想通り「第2次大戦兵器ブックス」の「ドイツ機甲師団―電撃戦の立役者」の著者で、

読んだことはないものの、同じ本の別タイトルと思っていた本書こそ、

実は原題「グデーリアン」であることに気づきました・・。

それからは全てがあっという間の出来事です。

当時の定価2200円ですが、古書を1500円で購入し、この350ページほどに

ぴっちり書かれた本書を久しぶりにワクワクしながら、大事に、ジックリ、読破しました。

ロンメル伝「狐の足跡」のグデーリアン版といっても差し支えない内容で、

基本的にはグデーリアンの回想録「電撃戦」と彼が最愛の妻に送った手紙、

または息子のハインツ・ギュンター・グデーリアン少将や、総統付き副官だったエンゲル、

そして最近すっかりお馴染みの参謀長ネーリングらの証言から

生い立ち~1954年のその最後まで・・が余すことなく書かれています。

まずは彼の回想録、その英語のタイトルである「パンツァー・リーダー」について

それが書かれた経緯を分析し、評価するところから始まります。

戦後3年間を捕虜として過ごし、ポーランドに戦犯として

引き渡されそうな状況の中で集めた、僅かな資料と自身の記憶によって

書きはじめられたもので、自らを弁護するためにも必要な行動としながらも、

「彼は自分を弁護することには、まことにマズイ男である」としています。

このような理由については、既に彼の回想録をお読みの方なら納得されるでしょうが、

本文中に度々引用される「パンツァー・リーダー」の記述でわかってくることになります。

続いては生い立ち・・というよりも彼の先祖まで遡り、オランダ人の子孫か、

もっと怪しいがスコットランド人の末裔とも・・。

入学した陸軍大学校では同期生にフォン・マンシュタインがおり、

妻となり、最後までグデーリアンの「参謀長」を務めたマルガレーテと

その彼女の「またいとこ」のボーデウィン・カイテルが登場します。

第一次大戦では兵站と補給問題に没頭し、これが後に素晴らしい経験となった

ということです。これはグデーリアンがその後のワイマール共和国時代に

自動車化や通信、そして補給部隊と、「ドイツ装甲部隊の核」となる新しい分野を

担当/研究することとなり、その結果は他の兵科とのつばぜり合いに発展して行きます。

貴族も多く花形である騎兵は、真っ先にこの「補給部隊の成り上がりものたち」に

役割を譲ることとなり、機動戦などという怪しいものを信用しない砲兵科からも

激しい抵抗を受けます。

国防軍最高司令部(OKW)の上位にいるヨードル、ヴァーリモントは皆、砲兵科の出身であり、

陸軍総司令部(OKH)でもフリッチュ、ベック、そしてハルダーと砲兵・・。

これは「ドイツ参謀本部興亡史」にも書かれていましたが、

本書によると第一次大戦で戦死した砲兵科の将校が少なかったことによるそうです。

このような保守的な参謀たちにとってはヒトラーやナチ党と同様に

グデーリアンも新参者の異端児扱いであり、それが逆にヒトラーとグデーリアンの繋がり、

陸軍総司令部との戦いとなっていきます。

1938年にはブラウヒッチュとライヒェナウ、そして人事局長ボーデウィン・カイテルと

その兄であるヴィルヘルム・カイテルといった面々が上層部に就任し、

クデーリアンの装甲部隊も大きく発展していきます。

ちなみにこの当時、装甲部隊をヒトラーが素晴らしいと認めていたとされることにも触れ、

ヒトラーがその戦術や運用を理解していたわけではなく、新設の空軍と同様に

派手で新しく、他国に対して脅しに使える部隊という程度の認識であったとしています。

いよいよポーランド侵攻から第2次大戦へと突入します。

ここからのグデーリアンの活躍は多数の戦記に書かれていますので、

面白かった部分をいくつかご紹介。。。

ポーランド戦線の背後で行われていたユダヤ人虐殺を知りつつ、

なにもしなかったとして非難されているドイツの将軍たちに対し、この英国人の著者は

「それはしょうがない」として、連合軍側で、無差別爆撃など自分が納得できない事態に対して

抗議した将軍がどれだけいたのか・・としています。

フランスでの爆走停止命令では、回想録で上官のクライストと大喧嘩した話に触れ、

そのクライストは軍集団司令官ルントシュテットの命令に従っただけで、

グデーリアンはそれを戦後になっても知らなかったのだと解説しており、

このクライスト以外にも弱気な姿勢の上官に対しては

「まったく装甲部隊の運用を理解していない」という不満タラタラな妻への手紙を紹介し、

それは1941年の東部戦線で、激しさを増していきます。

「バルバロッサ作戦」も当初の順調さが陰を潜め、T-34やKV-1戦車に手を焼くようになると

中央軍集団司令官のフォン・ボックにも反攻します。

そして有名なクルーゲとのバトルの末、罷免・・。

回想録でも激しくけなしているクルーゲ批判ですが、マクセイは

既に亡くなった軍人に対してあそこまで批難するのはいかがなものか・・といった感想です。

さらに個人的に一番興味深く、面白かったハルダーとの関係がここから最後まで続きます。

どちらかというと、砲兵科出身の陸軍参謀総長のハルダーがもともとグデーリアンを

好きでない感じで、引用されているハルダー日記では「命令を無視して勝手に失敗しろ」と

ほくそえんでいます。

そしてグデーリアンが行き詰った攻勢からの撤退をヒトラーに進言するにあたり

結果的にグデーリアン、ハルダー双方がお互いを「裏切り者」という立場にしてしまいます。

1943年の装甲兵総監就任による復帰、1944年の参謀総長就任、

そして1945年の解任~終戦と続き、アメリカ軍の捕虜として、

戦犯容疑者として拘留されることになります。

そこではフォン・レープにリスト、ヴァイクスら著名な将軍たちがおり、

同じく拘留されている宿敵ハルダーの保守派が中心です。

村八分であるグデーリアン派はミルヒとブロムベルクだったそうで、

3年間の派閥争いは退屈しのぎの口争いを繰り広げたようです。

また、著者はグデーリアンとロンメルという装甲部隊の運用に長けた

将軍2人の比較も多面的に行っており、なかなか楽しめました。

今度、彼の著書「ロンメル戦車軍団」も読んでみますか・・。

本書がとても楽しい理由のひとつには、著者と訳者の経歴が関係している気もします。

著者のマクセイは1941年から英国軍機械化部隊に所属し、1944年、フランスにおいて

戦車部隊を率いてドイツ軍と戦い「戦功十字章」を受けたという人物ですし、

訳者の加登川氏は戦前、陸軍大学校を卒業し、陸軍戦車学校教官を務め、

戦時中は参謀として様々な戦地を転戦したという、自分の祖父と同い年の方です。

国こそ違うものの、彼らにとって師匠ともいえる存在のグデーリアン伝を

その人物像を掘り下げながら書き上げ、または、翻訳しているということで、

彼らにとっても、それがとても楽しい作業であっただろうことが、読んでいてなにか伝わってきます。

それにしても、カバーの裏にはこの加登川氏の現住所「練馬区下石神井△-△-△」と

書かれているのはスゴイです。。

とにかく、このような素晴らしい本の存在を今まで知らなかったということが自分でも驚きです。。

自分は結果的に「電撃戦 -グデーリアン回想録-」を先に読んだ形ですが、

本書を先に読んでも、充分楽しめ、また、回想録も読みたくなること請け合いです。

ドイツ装甲部隊に興味のある方なら、どちらも読むべき名著だと思います。

オレンジの呪縛 -オランダ代表はなぜ勝てないか?- [スポーツ好きなんで]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

デイヴィッド・ウィナー著の「オレンジの呪縛」を読破しました。

ワールドカップ期間中ということもあって、久しぶりの番外編です。

日本と同組になってクローズアップされたオランダですが、

昔からヨーロッパのサッカーを愛するヴィトゲンシュタインは

オランダとイングランド、そしてドイツを毎回応援しています。

2008年に発刊された本書は、1年前に購入していましたが、

今回良い機会なので一気読みしてみました。

一般的に勝負よりも美しい攻撃サッカーに拘るとされるオランダ代表と

ヨハン・クライフに代表されるオランダ人気質を探ったものです。

「独破戦線」的には、オランダ人のドイツに対する感情を知ることが出来ました。

中立国なのに占領された屈辱と戦後、10年以上経ってから判明してきた

オランダ系ユダヤ人に対する虐殺が若い世代にも悪印象を与えたようです。

74W杯の決勝が西ドイツであり、またそれに敗れたこともドイツに対する憎しみを

新たにしたようです。

また、アムステルダムの名門アヤックスが「ユダヤ人のクラブ」であることを解説し

戦時中、ユダヤ人の多かったアムステルダムがナチス・ドイツに受けた迫害と

ライバルであるロッテルダムのフェイエノールトのチャントでは「アウシュヴィッツ」や

「ガス室へ行け」などという過激なフレーズが今でも使われているそうです。

オランダはEURO'88で優勝したものの、W杯ではさっぱり・・。

その理由は以前から白人と黒人のチーム内部抗争が挙げられていました。

94W杯でも、大会前に白人系ボスのクーマンとスリナムの黒人系ボス、フリットとの

キャプテン争いがありましたが、今回はだいぶ白人が多くなってきて

まとまっているかも知れませんね。

20und20Frank20Rijkaard20(Mitte20rechts)20E2809320schon20im20Halbfinale20der20UEFA20Europameisterschaft201988.jpg)

今回、W杯をTV見ていて思うのは、どの国もほぼ同じフォーメーションに戦術ですし、

選手も個性がなくなってきているなぁ・・と。

90年代の中盤まではもっと国ごとの個性がありましたし、

ボスマン判決以降は日本人も含め、ヨーロッパの強豪リーグに

世界各国から選手が集まっていることも要因だと思います。

そんなことを考えていたら、昔好きだった個性的な選手たちを思い出しました。

いまや映画俳優のヴィニー・ジョーンズがポール・ガスコインのXXタマを

「むんず!」と掴んでいるこの有名な写真ですが、

どちらもアクが強く、特に”ガッザ”は大好きな選手でした。

90W杯で大泣きしたり、自分から無謀なタックル仕掛けては

足や顔面の骨折も当たり前、自分がロンドンに遊びに行ったときにも

肘打ちにいって自分の肘を骨折しては、痛くて泣きじゃくり、

酸素マスクを付けて、そのまま救急車で病院に運ばれる・・という

憎めない選手で、「ガッザの涙」という自伝も以前に読みました。

ドイツではヘビースモーカーでビール大好きというバスラーと

94W杯でドイツ・ファンに「中指を立てて」帰らされたエッフェンベルクが

テクニックのある荒くれ者として好きな選手でしたが、

東ドイツ出身のザマーは最終ラインからスルスル上がって来ては

ゴールを決めるという、最後のリベロとも言える存在です。

チャンピオンズリーグで額から大流血しても、鬼の形相でプレーを続けた姿は

いまだに忘れられません。まさに「ゲルマン魂」の権化です。

ちなみにTVでドイツ人の若い女性が「”ゲルマン魂”っていう言葉は

ドイツにはありませ~んねぇ」と言ってました。まぁ、知らないだけかもしれません。

自分も"大和魂"を説明しろと言われたら、困ってしまいますし・・。

マンチェスター・ユナイテッドの”アイリッシュ魂”ロイ・キーンも大好きだった選手です。

前回対戦したときに怪我をさせられたハーラントに、復讐のキックを膝にかまし

大怪我を負わせたうえ、「ざまーみやがれ!」と罵っています。

彼も自伝を出していて、しっかり読破しました。

そのロイ・キーンの前任者、フランス人の"キング"エリック・カントナといえば

「カンフー・キック」の達人としても良く知られています。

確かクリスタルパレスとのアウェー・ゲームだったと思いますが、

退場となったカントナが相手チームのファンに「カエル野郎!」(フランス人に対する蔑称)と

言われたことに腹を立て、「カンフー・キック」をお見舞いします。

このおかげで1年近く出場停止となりました。

ベッカムの前に「栄光の背番号7」を付けていた天才的な選手でしたが、

W杯には縁が無かったですねぇ。

このような暴力的な選手ではエヴァートンなどで活躍したスコットランド人、

ダンカン・ファーガソンが自分の知るところ、No.1でしょう。

数年前にリヴァプールのエヴァートン・ショップに行ったときにも人気No.1でしたが、

90年代には相手選手の顔面目掛けて、狙いすましたヘディングして懲役刑、

スコットランド代表でも協会と揉めた挙句、永久追放に・・・。

TVで見た場面では退場となった腹いせに、その当事者のドイツ人、

シュテファン・フロイントの首を「お前のせいだ!ムガー!!」と

折れよとばかりに絞めています。。。。

ヨーロッパのカップ戦でもどこか東欧のクラブと対戦した際、

ゴール前でハイボールを競り合った相手DFを「なんだお前」と軽く小突くと、

おそらくファーガソンを知らなかったその不幸なDFはやり返してしまいます。

次の瞬間、ファーガソンのパンチが炸裂し、あえなくKO・・。

慌てて寄ってくる主審に目を合わせることなく、自ら退場していくのでした・・。

このような不幸な人間はサッカー選手だけではありません。

リヴァプールでは有名なサッカー選手宅に押入る泥棒が多く、ジェラードも被害を受けていますが、

これは金持ちなのにアウェイ・ゲームで不在だということを誰でも知っているからです。

そんな泥棒2人組が知ってか知らずか、ファーガソン宅に盗みに入ります。

すると、そこに家の主人が登場・・・。出場停止だったのかはわかりませんが、

翌日の新聞では、「いくら泥棒相手とはいえ、あそこまでやる必要はないんじゃないか」という

泥棒に同情する論調だったという話もありました。

イングランドのルーニーなんかが「悪童」や「荒くれ者」って言われますが

(ちなみにオールドトラッフォードでは、みんなルーネイ(Rooney)って呼んでました)、

子供も出来て、すっかり落ち着いた感じです。ちょっと残念ですねぇ。

決勝トーナメントで、いきなりイングランドVSドイツという凄いカードになってしまいましたが、

今のドイツではシュヴァインシュタイガーがお気に入りです。

テクニックとキレのあるプレーも良いですが、ドイツで最も有名なワインのひとつ

「シュタインベルガー」や、もちろん「ティーガー戦車」を彷彿とさせるドイツ人らしいゴチャゴチャした

名前も良いですし、「ダス・ライヒ」の写真に出てきそうな顔つきもなかなかのものです。

ポジション的にはルーニーとやり合ったりしたら面白いですね。

デイヴィッド・ウィナー著の「オレンジの呪縛」を読破しました。

ワールドカップ期間中ということもあって、久しぶりの番外編です。

日本と同組になってクローズアップされたオランダですが、

昔からヨーロッパのサッカーを愛するヴィトゲンシュタインは

オランダとイングランド、そしてドイツを毎回応援しています。

2008年に発刊された本書は、1年前に購入していましたが、

今回良い機会なので一気読みしてみました。

一般的に勝負よりも美しい攻撃サッカーに拘るとされるオランダ代表と

ヨハン・クライフに代表されるオランダ人気質を探ったものです。

「独破戦線」的には、オランダ人のドイツに対する感情を知ることが出来ました。

中立国なのに占領された屈辱と戦後、10年以上経ってから判明してきた

オランダ系ユダヤ人に対する虐殺が若い世代にも悪印象を与えたようです。

74W杯の決勝が西ドイツであり、またそれに敗れたこともドイツに対する憎しみを

新たにしたようです。

また、アムステルダムの名門アヤックスが「ユダヤ人のクラブ」であることを解説し

戦時中、ユダヤ人の多かったアムステルダムがナチス・ドイツに受けた迫害と

ライバルであるロッテルダムのフェイエノールトのチャントでは「アウシュヴィッツ」や

「ガス室へ行け」などという過激なフレーズが今でも使われているそうです。

オランダはEURO'88で優勝したものの、W杯ではさっぱり・・。

その理由は以前から白人と黒人のチーム内部抗争が挙げられていました。

94W杯でも、大会前に白人系ボスのクーマンとスリナムの黒人系ボス、フリットとの

キャプテン争いがありましたが、今回はだいぶ白人が多くなってきて

まとまっているかも知れませんね。

20und20Frank20Rijkaard20(Mitte20rechts)20E2809320schon20im20Halbfinale20der20UEFA20Europameisterschaft201988.jpg)

今回、W杯をTV見ていて思うのは、どの国もほぼ同じフォーメーションに戦術ですし、

選手も個性がなくなってきているなぁ・・と。

90年代の中盤まではもっと国ごとの個性がありましたし、

ボスマン判決以降は日本人も含め、ヨーロッパの強豪リーグに

世界各国から選手が集まっていることも要因だと思います。

そんなことを考えていたら、昔好きだった個性的な選手たちを思い出しました。

いまや映画俳優のヴィニー・ジョーンズがポール・ガスコインのXXタマを

「むんず!」と掴んでいるこの有名な写真ですが、

どちらもアクが強く、特に”ガッザ”は大好きな選手でした。

90W杯で大泣きしたり、自分から無謀なタックル仕掛けては

足や顔面の骨折も当たり前、自分がロンドンに遊びに行ったときにも

肘打ちにいって自分の肘を骨折しては、痛くて泣きじゃくり、

酸素マスクを付けて、そのまま救急車で病院に運ばれる・・という

憎めない選手で、「ガッザの涙」という自伝も以前に読みました。

ドイツではヘビースモーカーでビール大好きというバスラーと

94W杯でドイツ・ファンに「中指を立てて」帰らされたエッフェンベルクが

テクニックのある荒くれ者として好きな選手でしたが、

東ドイツ出身のザマーは最終ラインからスルスル上がって来ては

ゴールを決めるという、最後のリベロとも言える存在です。

チャンピオンズリーグで額から大流血しても、鬼の形相でプレーを続けた姿は

いまだに忘れられません。まさに「ゲルマン魂」の権化です。

ちなみにTVでドイツ人の若い女性が「”ゲルマン魂”っていう言葉は

ドイツにはありませ~んねぇ」と言ってました。まぁ、知らないだけかもしれません。

自分も"大和魂"を説明しろと言われたら、困ってしまいますし・・。

マンチェスター・ユナイテッドの”アイリッシュ魂”ロイ・キーンも大好きだった選手です。

前回対戦したときに怪我をさせられたハーラントに、復讐のキックを膝にかまし

大怪我を負わせたうえ、「ざまーみやがれ!」と罵っています。

彼も自伝を出していて、しっかり読破しました。

そのロイ・キーンの前任者、フランス人の"キング"エリック・カントナといえば

「カンフー・キック」の達人としても良く知られています。

確かクリスタルパレスとのアウェー・ゲームだったと思いますが、

退場となったカントナが相手チームのファンに「カエル野郎!」(フランス人に対する蔑称)と

言われたことに腹を立て、「カンフー・キック」をお見舞いします。

このおかげで1年近く出場停止となりました。

ベッカムの前に「栄光の背番号7」を付けていた天才的な選手でしたが、

W杯には縁が無かったですねぇ。

このような暴力的な選手ではエヴァートンなどで活躍したスコットランド人、

ダンカン・ファーガソンが自分の知るところ、No.1でしょう。

数年前にリヴァプールのエヴァートン・ショップに行ったときにも人気No.1でしたが、

90年代には相手選手の顔面目掛けて、狙いすましたヘディングして懲役刑、

スコットランド代表でも協会と揉めた挙句、永久追放に・・・。

TVで見た場面では退場となった腹いせに、その当事者のドイツ人、

シュテファン・フロイントの首を「お前のせいだ!ムガー!!」と

折れよとばかりに絞めています。。。。

ヨーロッパのカップ戦でもどこか東欧のクラブと対戦した際、

ゴール前でハイボールを競り合った相手DFを「なんだお前」と軽く小突くと、

おそらくファーガソンを知らなかったその不幸なDFはやり返してしまいます。

次の瞬間、ファーガソンのパンチが炸裂し、あえなくKO・・。

慌てて寄ってくる主審に目を合わせることなく、自ら退場していくのでした・・。

このような不幸な人間はサッカー選手だけではありません。

リヴァプールでは有名なサッカー選手宅に押入る泥棒が多く、ジェラードも被害を受けていますが、

これは金持ちなのにアウェイ・ゲームで不在だということを誰でも知っているからです。

そんな泥棒2人組が知ってか知らずか、ファーガソン宅に盗みに入ります。

すると、そこに家の主人が登場・・・。出場停止だったのかはわかりませんが、

翌日の新聞では、「いくら泥棒相手とはいえ、あそこまでやる必要はないんじゃないか」という

泥棒に同情する論調だったという話もありました。

イングランドのルーニーなんかが「悪童」や「荒くれ者」って言われますが

(ちなみにオールドトラッフォードでは、みんなルーネイ(Rooney)って呼んでました)、

子供も出来て、すっかり落ち着いた感じです。ちょっと残念ですねぇ。

決勝トーナメントで、いきなりイングランドVSドイツという凄いカードになってしまいましたが、

今のドイツではシュヴァインシュタイガーがお気に入りです。

テクニックとキレのあるプレーも良いですが、ドイツで最も有名なワインのひとつ

「シュタインベルガー」や、もちろん「ティーガー戦車」を彷彿とさせるドイツ人らしいゴチャゴチャした

名前も良いですし、「ダス・ライヒ」の写真に出てきそうな顔つきもなかなかのものです。

ポジション的にはルーニーとやり合ったりしたら面白いですね。

電撃戦 [ドイツ陸軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

レン・デイトン著の「電撃戦」を読破しました。

英国のスパイ小説の巨匠、レン・デイトン、1979年のノンフィクションです。

デイトンを読むのは自分が若かりし頃、スパイ小説を読破していた時以来で

当時は「SS-GB」や「ベルリン・ゲーム」などを読んでいました。

原題はドイツ語の「ブリッツクリーク」で、日本語でいうところの、

この「電撃戦」という言葉を誰が始めて使ったのか・・も、検証しています。

まぁ、ヒトラー説など諸説あるようですが、リデル・ハートが「ライトニング・ウォー」と

書いたのが最初という話もあるようです。

序文を書くのはヴァルター・ネーリングです。

1920年代のグデーリアン少佐との初めての出会いから、1940年のフランス戦で

そのグデーリアン装甲軍団の参謀長を務めた彼が、簡潔に7ページほど書いていますが、

このまま100ページくらい続けて欲しい・・と思ってしまいました。

基本的に「電撃戦」とはなんだったのか?、また、「電撃戦」の定義は?という観点から

フランス戦役が語られるのかと思っていましたが、本書は第一次大戦の戦い・・

当時の登場した戦車、戦闘機などを含む新兵器を用いた戦術解説から始まります。

続いて、ヒトラーの台頭から軍事力発展、グデーリアンの装甲部隊創設・・と続いていきますが、

これは原著の副題「ヒトラーの出現からダイケルク陥落まで」ということを

知っておく必要があるでしょう。

フランス戦そのものも大事ですが、どのようにしてこの電撃戦が生まれるに至ったのか

ということを掘り下げており、それを理解するためにその時代ごとの英国、フランス、ドイツの

戦術ついての考え方を細かく取り挙げています。

このような展開となる本書は序盤、ヒトラーがブロムベルクと国防軍を改造して行く

過程が語られますが、国防省大臣局長フォン・ライヒェナウが大きく紹介されています。

曰く「冷徹周到で、指導力もあり、知的な点でブロムベルクを凌ぎ、

リデル・ハート大尉の数冊の著書のドイツ語訳まで行う機動戦の提唱者」。

1934年、ブロムベルクは陸軍総司令官に旧友ライヒェナウを押しますが、

ナチ寄りの彼の元で働くことを嫌がった2人の軍団司令官、フォン・レープと

ルントシュテットの反対により、妥協の産物としてフリッチュが任命されたということです。

ヒトラーのユダヤ人迫害政策について著者のデイトンは、自身の見解を述べています。

「もしユダヤ人迫害がなければ、1930年代後半には核弾頭とそれを運ぶV2ロケットが完成し、

ドイツは世界を征服していたかもしれない・・」。

これは勿論、彼らユダヤ人が「新兵器」開発に大きく寄与しただろう・・という意味です。

やられてしまった側の英仏連合軍に対しても、その充分な要因があり、

特に政治問題と腰の引けた政策を辛辣に批判しています。

1938年のチェコでの危機の際、英国首相チェンバレンがミュンヘンを訪れます。

これを「日曜学校の先生にアル・カポネとの取引を頼むようなもの」として

偉大な政治家として名を残す契機とばかり乗り込んだチェンバレンは

あっさり、ヒトラーの副官に成り下がってしまったとまで書いています。

1939年のポーランド戦、一般的にはこの戦いも「電撃戦」と言われたりもしますが、

(最近、「ポーランド電撃戦」という本も出ましたね)

その作戦立案を行ったルントシュテット作業班~事実上ルントシュテットは2人の部下、

マンシュタインとブルーメントリットに任せきり~の様子から、その実際の作戦と

戦いの推移に至るまでを検証して、この戦役は古典的な包囲戦であり、

機甲部隊の分散配置やその少なさからも「電撃戦ではない」と結論しています。

武装SSについても書かれています。興味深いのは1940年5月の時点で

5名のアメリカ人義勇兵がいた・・というところですね。

そしていよいよ「電撃戦」の様子が北から進んで行きます。

オランダへの作戦では、降下猟兵による各橋の確保の重要性が解説されます。

こうやって考えてみると、後にモントゴメリーが編み出した

「マーケット・ガーデン作戦」の序章とでも言うべき作戦だった気もしました。

ベルギーのエーベン・エメール要塞への空挺作戦も、その要塞なるものの真実・・

重歩兵装備も、高射砲も、輸送手段もなく、あるのは時代遅れの攻城砲だけで、

訓練も受けていない年配者のよる「要塞師団」で、

その名もコンクリートに閉じ込められている部隊の体の良い別称に過ぎなった・・。

フランスへの侵攻が始まるとグデーリアンの装甲軍団を中心に、

ロンメルの第七装甲師団も活躍します。

ここでも有名な88mm高射砲の話・・窮地に立ったロンメルがとっさのアイデアで、

対戦車砲として初めて水平射撃を行った逸話に触れ、徹甲弾が有ったということは、

はじめからそのような使用方法が想定されていた・・という

言われてみれば当たり前のことですね。

急降下爆撃機(Ju 87)が英仏軍に与えた心理的効果は大変大きく、

特にその降下の際に発せられる独特の音は、それだけで戦意を喪失させたほどで、

グデーリアンの参謀長ネーリングは、空軍に対し、爆弾が無くなっても新手が到着するまで

敵の頭上で急降下を繰り返すよう進言したそうです。

これは過去においての攻撃戦術、つまり、歩兵や騎兵の突撃を支援する「砲兵の役目」を

「電撃戦」では急降下爆撃機が担ったということであり、

また、英国の3.7インチ砲が10㌧以上も重量があるのに対して、ドイツの88mm砲は

その半分であったことから、牽引のスピードにも違いがあったでしょう。

本書はグデーリアンによって発展させられたこの戦術の定義、

「速やかで不意打ち的な軍事攻撃で、通常、空・陸両軍の協同作戦で行われる」を

このような様々な角度と要因から分析し、その戦力差よりも

第一次大戦以来となる、双方の心理的問題が大きかったという印象を持ちました。

実際、ドイツ軍戦車による英仏軍の死傷者は、わずか5%ほどであったとしています。

これは軽戦車のⅠ号、Ⅱ号戦車であっても、それらの集中的な使用とスピードによって

慌てふためき後方へ逃げ出した兵士たちの報告が誇張に誇張を呼び、

ドイツ戦車と急降下爆撃機の数は千単位で増えていったからとしています。

最後はダンケルク。英国の「ダイナモ作戦」による撤退の様子が詳しく書かれており、

特にこの作戦にほとんど貢献の出来なかった英国空軍の話が印象的です。

救出された大陸派遣軍の陸軍兵士たちは、命がけで救出してくれた海軍には

大いに感謝したものの、姿を現さなかった空軍のブルーの制服の兵士が、

その後何ヶ月もダンケルクの生き残りたちから暴行を受けたりしたそうです。

デイトンの小説家としての展開力もあってか、500ページの本書で

いよいよアルデンヌの森を突破・・となる場面は320ページからです。

しかし、予想以上に深く、広い視野で見た一冊で、

この「フランス戦役のみであった電撃戦」という結論も納得のいくものでした。

昔から知っている作家なので、彼に敬意を評してノンフィクションのもう一冊、

バトル・オブ・ブリテンを描いた「戦闘機」と

小説ながら面白そうな「爆撃機」も買ってしまいました。

レン・デイトン著の「電撃戦」を読破しました。

英国のスパイ小説の巨匠、レン・デイトン、1979年のノンフィクションです。

デイトンを読むのは自分が若かりし頃、スパイ小説を読破していた時以来で

当時は「SS-GB」や「ベルリン・ゲーム」などを読んでいました。

原題はドイツ語の「ブリッツクリーク」で、日本語でいうところの、

この「電撃戦」という言葉を誰が始めて使ったのか・・も、検証しています。

まぁ、ヒトラー説など諸説あるようですが、リデル・ハートが「ライトニング・ウォー」と

書いたのが最初という話もあるようです。

序文を書くのはヴァルター・ネーリングです。

1920年代のグデーリアン少佐との初めての出会いから、1940年のフランス戦で

そのグデーリアン装甲軍団の参謀長を務めた彼が、簡潔に7ページほど書いていますが、

このまま100ページくらい続けて欲しい・・と思ってしまいました。

基本的に「電撃戦」とはなんだったのか?、また、「電撃戦」の定義は?という観点から

フランス戦役が語られるのかと思っていましたが、本書は第一次大戦の戦い・・

当時の登場した戦車、戦闘機などを含む新兵器を用いた戦術解説から始まります。

続いて、ヒトラーの台頭から軍事力発展、グデーリアンの装甲部隊創設・・と続いていきますが、

これは原著の副題「ヒトラーの出現からダイケルク陥落まで」ということを

知っておく必要があるでしょう。

フランス戦そのものも大事ですが、どのようにしてこの電撃戦が生まれるに至ったのか

ということを掘り下げており、それを理解するためにその時代ごとの英国、フランス、ドイツの

戦術ついての考え方を細かく取り挙げています。

このような展開となる本書は序盤、ヒトラーがブロムベルクと国防軍を改造して行く

過程が語られますが、国防省大臣局長フォン・ライヒェナウが大きく紹介されています。

曰く「冷徹周到で、指導力もあり、知的な点でブロムベルクを凌ぎ、

リデル・ハート大尉の数冊の著書のドイツ語訳まで行う機動戦の提唱者」。

1934年、ブロムベルクは陸軍総司令官に旧友ライヒェナウを押しますが、

ナチ寄りの彼の元で働くことを嫌がった2人の軍団司令官、フォン・レープと

ルントシュテットの反対により、妥協の産物としてフリッチュが任命されたということです。

ヒトラーのユダヤ人迫害政策について著者のデイトンは、自身の見解を述べています。

「もしユダヤ人迫害がなければ、1930年代後半には核弾頭とそれを運ぶV2ロケットが完成し、

ドイツは世界を征服していたかもしれない・・」。

これは勿論、彼らユダヤ人が「新兵器」開発に大きく寄与しただろう・・という意味です。

やられてしまった側の英仏連合軍に対しても、その充分な要因があり、

特に政治問題と腰の引けた政策を辛辣に批判しています。

1938年のチェコでの危機の際、英国首相チェンバレンがミュンヘンを訪れます。

これを「日曜学校の先生にアル・カポネとの取引を頼むようなもの」として

偉大な政治家として名を残す契機とばかり乗り込んだチェンバレンは

あっさり、ヒトラーの副官に成り下がってしまったとまで書いています。

1939年のポーランド戦、一般的にはこの戦いも「電撃戦」と言われたりもしますが、

(最近、「ポーランド電撃戦」という本も出ましたね)

その作戦立案を行ったルントシュテット作業班~事実上ルントシュテットは2人の部下、

マンシュタインとブルーメントリットに任せきり~の様子から、その実際の作戦と

戦いの推移に至るまでを検証して、この戦役は古典的な包囲戦であり、

機甲部隊の分散配置やその少なさからも「電撃戦ではない」と結論しています。

武装SSについても書かれています。興味深いのは1940年5月の時点で

5名のアメリカ人義勇兵がいた・・というところですね。

そしていよいよ「電撃戦」の様子が北から進んで行きます。

オランダへの作戦では、降下猟兵による各橋の確保の重要性が解説されます。

こうやって考えてみると、後にモントゴメリーが編み出した

「マーケット・ガーデン作戦」の序章とでも言うべき作戦だった気もしました。

ベルギーのエーベン・エメール要塞への空挺作戦も、その要塞なるものの真実・・

重歩兵装備も、高射砲も、輸送手段もなく、あるのは時代遅れの攻城砲だけで、

訓練も受けていない年配者のよる「要塞師団」で、

その名もコンクリートに閉じ込められている部隊の体の良い別称に過ぎなった・・。

フランスへの侵攻が始まるとグデーリアンの装甲軍団を中心に、

ロンメルの第七装甲師団も活躍します。

ここでも有名な88mm高射砲の話・・窮地に立ったロンメルがとっさのアイデアで、

対戦車砲として初めて水平射撃を行った逸話に触れ、徹甲弾が有ったということは、

はじめからそのような使用方法が想定されていた・・という

言われてみれば当たり前のことですね。

急降下爆撃機(Ju 87)が英仏軍に与えた心理的効果は大変大きく、

特にその降下の際に発せられる独特の音は、それだけで戦意を喪失させたほどで、

グデーリアンの参謀長ネーリングは、空軍に対し、爆弾が無くなっても新手が到着するまで

敵の頭上で急降下を繰り返すよう進言したそうです。

これは過去においての攻撃戦術、つまり、歩兵や騎兵の突撃を支援する「砲兵の役目」を

「電撃戦」では急降下爆撃機が担ったということであり、

また、英国の3.7インチ砲が10㌧以上も重量があるのに対して、ドイツの88mm砲は

その半分であったことから、牽引のスピードにも違いがあったでしょう。

本書はグデーリアンによって発展させられたこの戦術の定義、

「速やかで不意打ち的な軍事攻撃で、通常、空・陸両軍の協同作戦で行われる」を

このような様々な角度と要因から分析し、その戦力差よりも

第一次大戦以来となる、双方の心理的問題が大きかったという印象を持ちました。

実際、ドイツ軍戦車による英仏軍の死傷者は、わずか5%ほどであったとしています。

これは軽戦車のⅠ号、Ⅱ号戦車であっても、それらの集中的な使用とスピードによって

慌てふためき後方へ逃げ出した兵士たちの報告が誇張に誇張を呼び、

ドイツ戦車と急降下爆撃機の数は千単位で増えていったからとしています。

最後はダンケルク。英国の「ダイナモ作戦」による撤退の様子が詳しく書かれており、

特にこの作戦にほとんど貢献の出来なかった英国空軍の話が印象的です。

救出された大陸派遣軍の陸軍兵士たちは、命がけで救出してくれた海軍には

大いに感謝したものの、姿を現さなかった空軍のブルーの制服の兵士が、

その後何ヶ月もダンケルクの生き残りたちから暴行を受けたりしたそうです。

デイトンの小説家としての展開力もあってか、500ページの本書で

いよいよアルデンヌの森を突破・・となる場面は320ページからです。

しかし、予想以上に深く、広い視野で見た一冊で、

この「フランス戦役のみであった電撃戦」という結論も納得のいくものでした。

昔から知っている作家なので、彼に敬意を評してノンフィクションのもう一冊、

バトル・オブ・ブリテンを描いた「戦闘機」と

小説ながら面白そうな「爆撃機」も買ってしまいました。

ヒトラー 最期の12日間 [ナチ/ヒトラー]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ヨアヒム・フェスト著の「ヒトラー 最期の12日間」を読破しました。

そろそろフェストの大著「ヒトラー」でもいってみようか・・と思い始め、

その著者であるフェストについて調べていたところ、

この「ヒトラー 最期の12日間」を同名の映画を数回観ていることや、

「私はヒトラーの秘書だった」を既に読んでいたことで

すっかり読破した気になっていただけで、実は持ってすらいないことが判明しました。

どうやら映画はこの2冊を元ネタとしていたようで、

ユンゲ嬢の身辺で起こっていたこと以外のベルリン攻防戦などにまつわる部分は、

「滅亡 -ヒトラーと第三帝国の最後-」という原題である本書に書かれていたようです。

1945年4月16日、ベルリン目前でのゼーロウ高地で防衛につくヴァイクセル軍集団に、

ジューコフ元帥率いる第一白ロシア方面軍が襲い掛かるシーンから本書は始まります。

ここでは「ヒトラー最後の戦闘」そのまま、ハインリーチの防御戦術が功を奏しますが、

このとりあえずの吉報を受けたヒトラーの潜むベルリン「地下要塞」では

それだけで、もう訳のわからぬ勝利への希望が再び燃え上がります。

ベルリン防衛の責任を負うのはライマン中将ですが、

本書でもハインリーチを含む様々な指揮系統のなかで大混乱を起こしており、

なかでもベルリン大管区指導者でもあるゲッベルスの余計な介入を大きく取りあげ、

以前からの目論見であった「女性大隊」の編成をヒトラーに取りつけたそうです。

またゲッベルスがヒトラーにベルリンに留まるよう強く進言した・・という話もありました。

これはベルヒテスガーデンはあくまで「別荘」であって、その最後には相応しく無い・・

という理由のようです。

当時ベルリンでは、敵前逃亡者は即決裁判で街灯に吊るされた・・・

という話がありますが、「ミュンヘベルク装甲師団」のムンメルト少将などは

「特別軍法会議」に銃を抜いて立ち向かうことも良し、とするほど

この件について憤慨していたようです。

シュタウフェンベルクによるヒトラー暗殺未遂事件の巻き添えで命を落とした

ヒトラーの首席副官兼陸軍人事局長シュムントに代わり

その立場を最後まで務めたブルクドルフが、本書では結構目立ちます。

彼はロンメルに自決を強要した人物ということもあって、

以前からその人間性に興味がありましたが、なかなか登場する本がありません。

参謀総長クレープスと一緒に拳銃自殺を遂げるものの、

「KGBマル秘調書」でもブルクドルフは完全に無視されていましたし・・。

そしてそのブルクドルフはこの最後のときに、自らの総統への忠誠と理想主義が

間違いであったことに気づき、ボルマンと大喧嘩をして叫びます。

「将校仲間から「裏切り者」と馬鹿にされることにも甘んじてきた・・。しかし、

党の幹部たちの私腹を肥やすために彼ら若い将校が何10万人と死んで行ったのだ!」

このような「ヒトラーの最後モノ」では必ず登場のSS副官フェーゲラインですが、

本書でもその銃殺されるまでの経緯は詳細です。

それでも、どの本読んでもその最後が微妙に違うところも面白いですね。

ちなみに「衆目の一致するところ骨の髄まで腐った性格」という紹介をされています。。。

総統首席操縦士のハンス・バウアも最後には飛行機で脱出するようヒトラーを説得します。

アラブ諸国や南アメリカ、そして日本までも飛べる飛行機を用意しています・・と。

やがて「ケーキを貪る廃人」となったヒトラーが自殺し、

ゲッベルスとボルマンはデーニッツに総統後継者に指名されたことを知らせます。

しかしヒトラーの遺言では、デーニッツに与えた立場は

「大統領」と「軍最高司令官」の2つであり、これをゲッベルスが指名された「首相」の座を

逃亡中のヒムラーが奪うのを怖れた欺瞞情報(「首相」もデーニッツと見せかけた)である

としています。

死を覚悟していたゲッベルスはそれでもなお、ライバルとの権力闘争に

燃えていたという感じがしますね。

モーンケやボルマン、ヘーヴェルや秘書たちの脱出の模様も描かれ、

最後には勝利したロシア軍の様子も紹介されています。

12人ほどのロシア女性兵士が「地下要塞」を訪れ、エヴァ・ブラウンの部屋から

「1ダースものブラジャーやレースの下着を歓声をあげながら持ち出して行った・・」

ということも地下要塞に残った技術主任ヘンチェルは語っています。

またヒトラーとエヴァ・ブラウンの死体についても書かれており、

有名なニセ写真を公表したりと、このあたりロシア軍とスターリンの焦りも感じます。

映画「ヒトラー~最期の12日間~」の公開に伴う古い本の再刊かと思った本書でしたが

原書は2002年というもので、フェストはかなり新しい書籍までも参考資料としていますが、

この手の本にありがちな(注)の「出典」を明にしていません。

これは、例えばヒトラーの自殺の様子についても様々な証言があることから、

それらにいちいち対応していると、(注)が(注)を呼ぶ展開となり、

非常に読みづらいものになってしまうことを懸念したそうです。

下手をすると逃げ腰とも取られかねない姿勢ですが、個人的には問題ありません。

実際にヒトラーが青酸カリ、または拳銃(それもこめかみに当てたのか口に入れたのか)の

どちらが致命傷なのかということにあまり興味がありませんし、

誰かの証言が正しいにしても、今となってはそれを100%証明することは

困難だと思うからです。

まぁ、やはり映画では描き切れていなかった部分や脇役たちの話が特に楽しめました。

「ヒトラー~最期の12日間~」もいま一度DVDで見直してみますか。

ヨアヒム・フェスト著の「ヒトラー 最期の12日間」を読破しました。

そろそろフェストの大著「ヒトラー」でもいってみようか・・と思い始め、

その著者であるフェストについて調べていたところ、

この「ヒトラー 最期の12日間」を同名の映画を数回観ていることや、

「私はヒトラーの秘書だった」を既に読んでいたことで

すっかり読破した気になっていただけで、実は持ってすらいないことが判明しました。

どうやら映画はこの2冊を元ネタとしていたようで、

ユンゲ嬢の身辺で起こっていたこと以外のベルリン攻防戦などにまつわる部分は、

「滅亡 -ヒトラーと第三帝国の最後-」という原題である本書に書かれていたようです。

1945年4月16日、ベルリン目前でのゼーロウ高地で防衛につくヴァイクセル軍集団に、

ジューコフ元帥率いる第一白ロシア方面軍が襲い掛かるシーンから本書は始まります。

ここでは「ヒトラー最後の戦闘」そのまま、ハインリーチの防御戦術が功を奏しますが、

このとりあえずの吉報を受けたヒトラーの潜むベルリン「地下要塞」では

それだけで、もう訳のわからぬ勝利への希望が再び燃え上がります。

ベルリン防衛の責任を負うのはライマン中将ですが、

本書でもハインリーチを含む様々な指揮系統のなかで大混乱を起こしており、

なかでもベルリン大管区指導者でもあるゲッベルスの余計な介入を大きく取りあげ、

以前からの目論見であった「女性大隊」の編成をヒトラーに取りつけたそうです。

またゲッベルスがヒトラーにベルリンに留まるよう強く進言した・・という話もありました。

これはベルヒテスガーデンはあくまで「別荘」であって、その最後には相応しく無い・・

という理由のようです。

当時ベルリンでは、敵前逃亡者は即決裁判で街灯に吊るされた・・・

という話がありますが、「ミュンヘベルク装甲師団」のムンメルト少将などは

「特別軍法会議」に銃を抜いて立ち向かうことも良し、とするほど

この件について憤慨していたようです。

シュタウフェンベルクによるヒトラー暗殺未遂事件の巻き添えで命を落とした

ヒトラーの首席副官兼陸軍人事局長シュムントに代わり

その立場を最後まで務めたブルクドルフが、本書では結構目立ちます。

彼はロンメルに自決を強要した人物ということもあって、

以前からその人間性に興味がありましたが、なかなか登場する本がありません。

参謀総長クレープスと一緒に拳銃自殺を遂げるものの、

「KGBマル秘調書」でもブルクドルフは完全に無視されていましたし・・。

そしてそのブルクドルフはこの最後のときに、自らの総統への忠誠と理想主義が

間違いであったことに気づき、ボルマンと大喧嘩をして叫びます。

「将校仲間から「裏切り者」と馬鹿にされることにも甘んじてきた・・。しかし、

党の幹部たちの私腹を肥やすために彼ら若い将校が何10万人と死んで行ったのだ!」

このような「ヒトラーの最後モノ」では必ず登場のSS副官フェーゲラインですが、

本書でもその銃殺されるまでの経緯は詳細です。

それでも、どの本読んでもその最後が微妙に違うところも面白いですね。

ちなみに「衆目の一致するところ骨の髄まで腐った性格」という紹介をされています。。。

総統首席操縦士のハンス・バウアも最後には飛行機で脱出するようヒトラーを説得します。

アラブ諸国や南アメリカ、そして日本までも飛べる飛行機を用意しています・・と。

やがて「ケーキを貪る廃人」となったヒトラーが自殺し、

ゲッベルスとボルマンはデーニッツに総統後継者に指名されたことを知らせます。

しかしヒトラーの遺言では、デーニッツに与えた立場は

「大統領」と「軍最高司令官」の2つであり、これをゲッベルスが指名された「首相」の座を

逃亡中のヒムラーが奪うのを怖れた欺瞞情報(「首相」もデーニッツと見せかけた)である

としています。

死を覚悟していたゲッベルスはそれでもなお、ライバルとの権力闘争に

燃えていたという感じがしますね。

モーンケやボルマン、ヘーヴェルや秘書たちの脱出の模様も描かれ、

最後には勝利したロシア軍の様子も紹介されています。

12人ほどのロシア女性兵士が「地下要塞」を訪れ、エヴァ・ブラウンの部屋から

「1ダースものブラジャーやレースの下着を歓声をあげながら持ち出して行った・・」

ということも地下要塞に残った技術主任ヘンチェルは語っています。

またヒトラーとエヴァ・ブラウンの死体についても書かれており、

有名なニセ写真を公表したりと、このあたりロシア軍とスターリンの焦りも感じます。

映画「ヒトラー~最期の12日間~」の公開に伴う古い本の再刊かと思った本書でしたが

原書は2002年というもので、フェストはかなり新しい書籍までも参考資料としていますが、

この手の本にありがちな(注)の「出典」を明にしていません。

これは、例えばヒトラーの自殺の様子についても様々な証言があることから、

それらにいちいち対応していると、(注)が(注)を呼ぶ展開となり、

非常に読みづらいものになってしまうことを懸念したそうです。

下手をすると逃げ腰とも取られかねない姿勢ですが、個人的には問題ありません。

実際にヒトラーが青酸カリ、または拳銃(それもこめかみに当てたのか口に入れたのか)の

どちらが致命傷なのかということにあまり興味がありませんし、

誰かの証言が正しいにしても、今となってはそれを100%証明することは

困難だと思うからです。

まぁ、やはり映画では描き切れていなかった部分や脇役たちの話が特に楽しめました。

「ヒトラー~最期の12日間~」もいま一度DVDで見直してみますか。

脱出 1940夏・パリ [フランス]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ハンナ・ダイアモンド著の「脱出 1940夏・パリ 」を読破しました。

フランスがドイツ軍に占領されていた5年間というものは以前から興味があり、

主に一般市民の生活が書かれたものを探していました。

本書はたまたま見つけた一冊で、原書も2007年というわりと新しいもの。

1940年のドイツ軍の電撃戦の前にパリ市民の3/4、、400万人が大脱出を図り、

それによって起こった大混乱と、続くパリへの帰郷までを日記や

インタビューによる調査から検証したものです。

まずは5月10日のドイツの西方侵攻作戦の衝撃から

6月14日のパリ陥落までがダイジェスト的に語られます。

ベルギー、オランダへ侵攻したというドイツ軍の攻撃については

前大戦と同様の展開(シュリーフェン・プラン)であるとして冷静だったパリ市民も

アルデンヌの森を突破し、猛烈な勢いで西へと爆走する

ドイツ軍機甲部隊の情報が入ると早くも不安に駆られ出します。

いや~、マンシュタイン・プランはパリ市民も驚かせたんですね。

ドイツ軍人に対するパリ市民のイメージは、前大戦での尾ひれの付いた噂・・

女性を強姦し、残虐に殺害、子供の手も容赦なく切断するなどというもので

それに加え、前年のポーランドにおけるワルシャワなどの破壊の様子も新聞などで

伝わっていたことが、極悪非道のイメージを植えつけていたようです。

泡を喰ったフランス政府の様子もポール・レノー首相を中心に

前首相で国防相のダラディエや総司令官のガムランの解任。

代わって前大戦の英雄であるペタン元帥とウェイガンらを後任に据える経緯や

国防政務次官としてドゴールも入閣し、英国のチャーチルの連絡係となります。

パリ市民は取るものも取りあえず、政府や行政機関からの具体的な指示のないまま、

一路南へ、ロワール川を一つの目標として脱出を図ります。

市民の階級差も当然あり、裕福な者は車で、続いて電車で、

更には荷車を押しなから徒歩で、あるいは自転車で・・と混乱の中を進んで行きます。

しかし既に北からはベルギーを含め、多くの避難民がすでに移動中・・・。

都市の生活に慣れたパリ市民たちは、先々で辿りつく田舎の町や村では

ガソリンやパンなどの食料品が簡単に手に入らないことにやっと気づきます。

さらに、同様に南に撤退する指揮官を失ったフランス軍の敗残兵たちと合流すると

空からはドイツ空軍が狙って来るという始末。。

ボルドーへと逃げた政府も休戦か降伏かという問題に迫られます。

レノー、ペタンとも意見が合わず、ウェイガン陸軍総司令官も

ダンケルクからとっとと逃げ出した英国派遣軍に対して憤懣やるかたない様子で、

ドーバー海峡を渡った2/3が英国軍であることに苦情を述べ、

逆に英国寄りであり「好ましからざる人物」となったドゴールも慌ててロンドンへ逃れて、

BBC放送でフランス軍人に向けて、戦い続けるよう語ります。

このような状況のなか、既にロワール川も遥か超えてひたすら南へと脱出していた避難民も

その先にすでにドイツ軍が侵攻していることを知り、6月、今度は帰還に向かいます。

しかし歩きつかれた母親が子供を他人に託した事例なども紹介され、

この混乱の中で9万人の子供が迷子となり、そのうち25%がパリっ子だったということです。

逆走の始まった、このパリへの帰還では車の同乗や食料の提供などにドイツ軍人が

手助けをします。その回想では「皆やさしく紳士的であり、自発的に援助したがっていた」

ことも多くの事実であったようです。

ただし、本書ではヒトラーの命令による、このような友好的な占領を目指し、

ゲリラ戦を回避したということも述べられていて、子供たちにやさしく接する宣伝ポスターでは

「見捨てられた国民よ、ドイツ軍兵士に信頼を!」とやっています。

6月の終りに帰還を果たしたパリ市民を出迎えたのは、

すでに体制をキッチリ確立したドイツ占領軍です。

当初はカギ十字の大きな旗が翻るパリ市内の光景に意気消沈したものの

綺麗なフランス語を流暢に喋る、丁寧で行儀の良いドイツ軍人たちを賞賛し、

自らの運命を慣れと共に自然と受け入れていったという話も紹介されています。

もちろん、パリ市民すべてがドイツ軍に対して好意的だったということはないでしょう。

それは特に7月には「市民権剥奪法」が施行されたという、フランス国籍の

ユダヤ人たちに対する扱いや捕虜として連行されていった多くの軍人と男性たち・・・。

その意味では本書での記録は女性による日記や記録、回想が中心で語られていることを

理解しておく必要があるかもしれません。。

最後には脱出から帰還という一連の騒動も落着き、ペタンのヴィシー政府と、

戦い続ける英国とドゴールの存在に揺れる市民感情も紹介します。

「独破戦線」的にはドイツ人の名がヒトラーしか出てこなかったのが残念ですが、

公平に客観的に、整理した一冊で、複数の写真から市民の様子も知ることができましたし、

想像以上に書かれていた、当時のフランス政府内の攻防も結果的に勉強になりました。

出だしで「ドイツが宣戦布告した」というのには、ビックリしましたが、

これは「ドイツに・・・」の誤字だと解釈しておきましょう。。

ハンナ・ダイアモンド著の「脱出 1940夏・パリ 」を読破しました。

フランスがドイツ軍に占領されていた5年間というものは以前から興味があり、

主に一般市民の生活が書かれたものを探していました。

本書はたまたま見つけた一冊で、原書も2007年というわりと新しいもの。

1940年のドイツ軍の電撃戦の前にパリ市民の3/4、、400万人が大脱出を図り、

それによって起こった大混乱と、続くパリへの帰郷までを日記や

インタビューによる調査から検証したものです。

まずは5月10日のドイツの西方侵攻作戦の衝撃から

6月14日のパリ陥落までがダイジェスト的に語られます。

ベルギー、オランダへ侵攻したというドイツ軍の攻撃については

前大戦と同様の展開(シュリーフェン・プラン)であるとして冷静だったパリ市民も

アルデンヌの森を突破し、猛烈な勢いで西へと爆走する

ドイツ軍機甲部隊の情報が入ると早くも不安に駆られ出します。

いや~、マンシュタイン・プランはパリ市民も驚かせたんですね。

ドイツ軍人に対するパリ市民のイメージは、前大戦での尾ひれの付いた噂・・

女性を強姦し、残虐に殺害、子供の手も容赦なく切断するなどというもので

それに加え、前年のポーランドにおけるワルシャワなどの破壊の様子も新聞などで

伝わっていたことが、極悪非道のイメージを植えつけていたようです。

泡を喰ったフランス政府の様子もポール・レノー首相を中心に

前首相で国防相のダラディエや総司令官のガムランの解任。

代わって前大戦の英雄であるペタン元帥とウェイガンらを後任に据える経緯や

国防政務次官としてドゴールも入閣し、英国のチャーチルの連絡係となります。

パリ市民は取るものも取りあえず、政府や行政機関からの具体的な指示のないまま、

一路南へ、ロワール川を一つの目標として脱出を図ります。

市民の階級差も当然あり、裕福な者は車で、続いて電車で、

更には荷車を押しなから徒歩で、あるいは自転車で・・と混乱の中を進んで行きます。

しかし既に北からはベルギーを含め、多くの避難民がすでに移動中・・・。

都市の生活に慣れたパリ市民たちは、先々で辿りつく田舎の町や村では

ガソリンやパンなどの食料品が簡単に手に入らないことにやっと気づきます。

さらに、同様に南に撤退する指揮官を失ったフランス軍の敗残兵たちと合流すると

空からはドイツ空軍が狙って来るという始末。。

ボルドーへと逃げた政府も休戦か降伏かという問題に迫られます。

レノー、ペタンとも意見が合わず、ウェイガン陸軍総司令官も

ダンケルクからとっとと逃げ出した英国派遣軍に対して憤懣やるかたない様子で、

ドーバー海峡を渡った2/3が英国軍であることに苦情を述べ、

逆に英国寄りであり「好ましからざる人物」となったドゴールも慌ててロンドンへ逃れて、

BBC放送でフランス軍人に向けて、戦い続けるよう語ります。

このような状況のなか、既にロワール川も遥か超えてひたすら南へと脱出していた避難民も

その先にすでにドイツ軍が侵攻していることを知り、6月、今度は帰還に向かいます。

しかし歩きつかれた母親が子供を他人に託した事例なども紹介され、

この混乱の中で9万人の子供が迷子となり、そのうち25%がパリっ子だったということです。

逆走の始まった、このパリへの帰還では車の同乗や食料の提供などにドイツ軍人が

手助けをします。その回想では「皆やさしく紳士的であり、自発的に援助したがっていた」

ことも多くの事実であったようです。

ただし、本書ではヒトラーの命令による、このような友好的な占領を目指し、

ゲリラ戦を回避したということも述べられていて、子供たちにやさしく接する宣伝ポスターでは

「見捨てられた国民よ、ドイツ軍兵士に信頼を!」とやっています。

6月の終りに帰還を果たしたパリ市民を出迎えたのは、

すでに体制をキッチリ確立したドイツ占領軍です。

当初はカギ十字の大きな旗が翻るパリ市内の光景に意気消沈したものの

綺麗なフランス語を流暢に喋る、丁寧で行儀の良いドイツ軍人たちを賞賛し、

自らの運命を慣れと共に自然と受け入れていったという話も紹介されています。

もちろん、パリ市民すべてがドイツ軍に対して好意的だったということはないでしょう。

それは特に7月には「市民権剥奪法」が施行されたという、フランス国籍の

ユダヤ人たちに対する扱いや捕虜として連行されていった多くの軍人と男性たち・・・。

その意味では本書での記録は女性による日記や記録、回想が中心で語られていることを

理解しておく必要があるかもしれません。。

最後には脱出から帰還という一連の騒動も落着き、ペタンのヴィシー政府と、

戦い続ける英国とドゴールの存在に揺れる市民感情も紹介します。

「独破戦線」的にはドイツ人の名がヒトラーしか出てこなかったのが残念ですが、

公平に客観的に、整理した一冊で、複数の写真から市民の様子も知ることができましたし、

想像以上に書かれていた、当時のフランス政府内の攻防も結果的に勉強になりました。

出だしで「ドイツが宣戦布告した」というのには、ビックリしましたが、

これは「ドイツに・・・」の誤字だと解釈しておきましょう。。