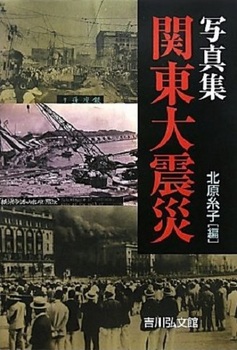

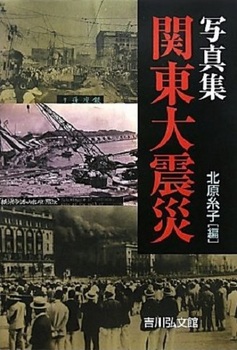

写真集 関東大震災 [番外編]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

北原 糸子 編の「写真集 関東大震災」を読破しました。

生まれも育ちも東京下町であるヴィトゲンシュタインは、ルーツともいえる家族の過去、

東京大空襲や関東大震災には興味がありつつも、敢えて目をそらしてきました。

今年に入っていろいろと戦時中の日本や、東京の文化も挑戦しているところですが、

先日、「東京大空襲: 未公開写真は語る」という写真集も読みましたし、

NHKで関東大震災のドキュメンタリーを観たのをキッカケに、本書を読んでみることに。

この2010年発刊で419ページの大型写真集は、お値段ナント12600円です。

ですが図書館にありました。ヨカッタ、ヨカッタ。

それでは700枚の写真をじっくりと・・。

まずは10ページほど「解説」です。

住家被害が37万棟、死者、行方不明者数が10万余といった数字が挙げられ、

本書の対象となる東京市の死者68660人(うち焼死65902人)。

横浜市の死者26623人(うち焼死24646人)だそうです。

まぁ、ほとんどが焼死ってことですね。11時58分というお昼時だったのも理由でしょう。

1923年(大正12年)9月1日に発生したこの大地震。

ドイツでは、この2ヵ月後にヒトラーが「ミュンヘン一揆」を起こしたという時期です。

そして東京編の第1章は「航空写真」で、詳しいキャプションと共に41枚が掲載。

第2章はメインとなる「建物被害」で当時の「区」ごとに写真が出てきました。

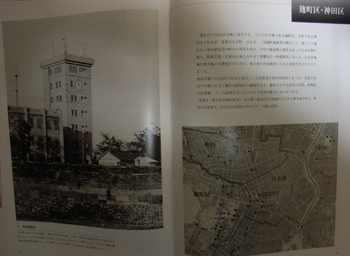

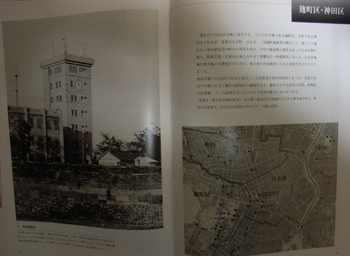

最初は「麹町区・神田区」。

もちろん今はこんな「区」はありませんが、本書では「現在の千代田区に該当する」と

親切な解説付きです。

また、区分けされた地図には写真の番号が書かれ、

写真の撮られた場所がわかるようになっています。

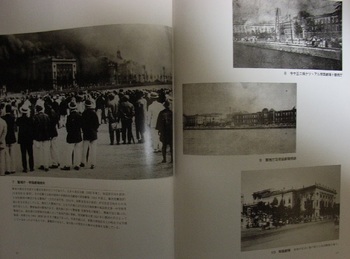

日比谷方面の火流に呑まれ炎上する東京会館、帝国劇場、警視庁の写真が数枚。

1ページに1枚~3枚の写真が掲載され、大型本ですから迫力がありますね。

大手町付近にあった大蔵省や内務省は、門や一部の壁面を除いて焼失。

最近、当時の姿に戻った東京駅は震害を免れます。

しかし22年後の東京大空襲で焼けてしまうんですね。

有楽町から神田にかけて、被害は大きくなり、神田明神は影もありません。知らなかった・・。

御茶ノ水付近も湯島聖堂が焼け、ニコライ堂もドームを焼失しています。

子供の頃には鉄道博物館だった万世橋駅の残骸も印象的です。

ここら辺りは歩いて行けた場所ですから、特に感慨深いですが、

できれば、見たことのない焼失前の写真(洋風な煉瓦造りの姿など)があると、

より良いですね。当時と今を比較した「バルジの戦い」みたいに、

震災前と震災後、そして復興後・・なんて感じで・・。

続いて「日本橋区・京橋区」。現在の中央区が該当します。

日本橋そのものは軽微な震害で済んでいますが、

外観は留めているものの「三越」は焼けてしまっています。

赤レンガの外観だったという「丸善」は大倒壊した無残な姿・・。

塔屋のあった「白木屋」も酷い有り様ですが、震災前の美しい写真が掲載されていました。

赤レンガ街だったという銀座も同様です。

建設中の「松屋」、銀座4丁目交差点の「三越」はまだなく、この場所にあった

山崎高等洋服店が焼け落ちています。

歌舞伎座はギリギリで焼け残っていますが、やっぱり東京大空襲の餌食に。。

「浅草区・下谷区」は、よりヴィトゲンシュタインの実家に近づいてきます。

現在の台東区に当たるこの部分は、レンガ造りだった浅草仲見世が焼け落ちた写真から・・。

10代の頃、ダブルデートした「花屋敷」も。。右の写真です。

左上の吾妻橋とそれを渡った先の下の写真、「サッポロビール工場」も半壊していますが、

「エビスビール」などの旗が立って、即席ビアホールが営業中。

まだ9月初めの暑い時期とはいえ、逞しいですね。

その左上の写真の現在の姿です。

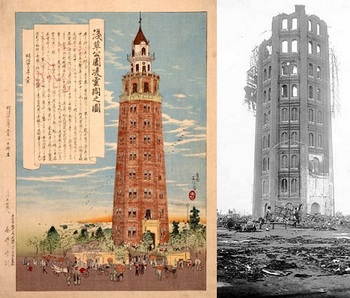

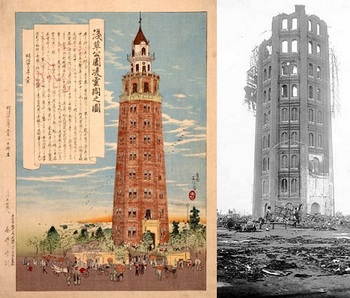

浅草の十二階で知られる「凌雲閣」は明治23年に竣工したシンボルタワーです。

しかし八階から上が崩壊し、多数の犠牲者が出たそうです。

う~ん。こんな時に展望台にいた人々は不運だったとしか言いようがありません。。

その後、工兵隊によって爆破処理されますが、

下町の人間にとっては再建してもらいたい建物のひとつです。

ヴィトゲンシュタインが物心ついた頃から母親と毎週のように行っていた「上野松坂屋」。

角の玄関部分を残して燃え尽きています。

「焼亡」という表現が使われていますがショックだなぁ。こんな写真は初めて見ました。

また、上野駅も猛火によって焼失していました。

焼ける前の松坂屋の雄姿です。

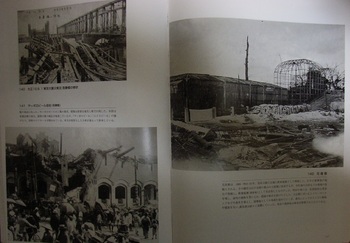

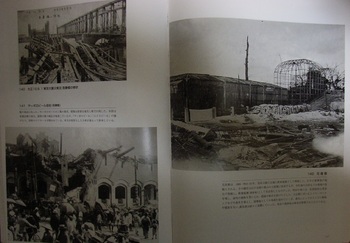

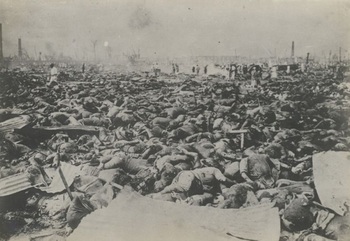

「本所区・深川区」は隅田川の向こう、現在の墨田区南半と江東区西半です。

外廓だけ残った「国技館」の姿は印象的。

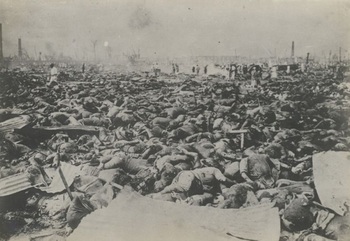

そして4万人弱の被害者を出した「旧陸軍被服廠跡地」の写真。

2万坪の広大な避難所へ家財道具を持ち込んだ大勢の避難者に四方から火災が襲い掛かり、

家財道具に引火して、まさに火炎地獄と化した場所です。

「芝区・赤坂区・四谷区・牛込区」は港区の北半と新宿区の東半になります。

下町ほど火災の被害はないものの、市ヶ谷台の「陸軍士官学校」が部分的に崩壊し、

内部の御座所の被害写真も出てきました。

また、小石川の工兵工廟は大被害を受け、その後に移転。

跡地は後楽園球場になるわけですね。

「本郷座」という劇場が半壊した写真が出てきましたが、

これは本郷3丁目にあった著名な劇場だそうです。

近所に住んでて聞いたこともないという・・。

突然、「本郷区」に入っていますが、「東京帝都大学」の被害写真も数枚。

そういえば「帝都物語」っていう映画がありましたねぇ。

なぜか当時、観ていませんが、なんでだろう。

フィクションで描かれているのが生理的に嫌だったのかも知れません。

今なら観てみたいですけどね。

ここまで165ページが被害写真。そして「避難・救援・支援」の写真へ。

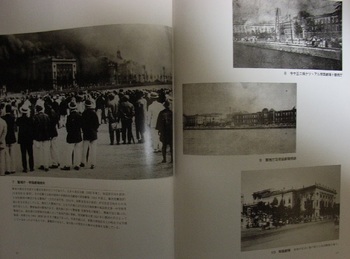

震災当日の上野公園の様子。50万人の避難民が押し寄せたと、まるで花見のようです。

30万人が避難したのは二重橋前。写真ではコッチの方がごった返していますね。

上野駅が焼けてしまったので、東北に向かう避難者は日暮里や田端駅から郷里へ。

江戸時代からの大遊郭で知られる「吉原」も花魁たちが「弁天池」に飛び込んで大勢亡くなります。

池に浮かんだ死体の写真。

500人ほどの死者が出たということですが、

子供の頃に父親から聞いた、近くの不忍池に大勢が飛び込んで死んだという話は、

実はこの吉原の弁天池のことなんじゃないか・・?? と思いました。

というのも、不忍池には弁天堂がありますし、勘違いしたか、

夜中にフラフラ出歩かないよう、父親が怖がらせてやろうと嘘ついたのかも・・。

以降は復旧していく東京の様子。

道路整備に上野駅、上野公園、ニコライ堂、新橋駅などが綺麗になっていきます。

それでもそれぞれの場所は現在も同じではなく、空襲で焼けてしまったもの、

老築化によって建て替えられたり、歴史は続きます。

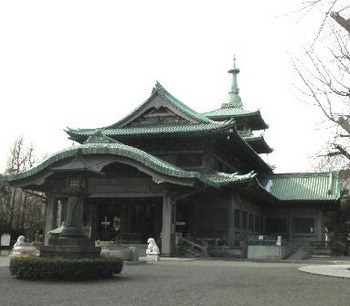

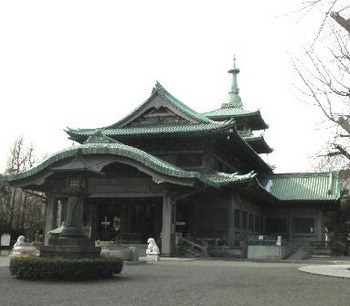

「慰霊堂と復興記念館」が紹介されました。

これは最大の死者を出した「旧陸軍被服廠跡地」に昭和5年に建てられ、

戦後は東京大空襲の犠牲者の慰霊を兼ねる施設だそうです。

う~ん。近いうちに行ってきます。

当時、売り出されていた絵葉書紹介に続いて、「横浜」の写真へ。

山の手のレンガや石造りの洋館はひとたまりもなく崩れてしまったようで、

アメリカ海軍病院にフランス領事館、本町警察署、フェリス和英女学校などが瓦礫の山です。

神奈川県庁も焼失していますが、ルネサンス式レンガ造り三階の大建築と書かれた

震災前の立派な写真と比較されています。こうしてみると悲惨さが増しますね。

いや~、やっぱり写真は衝撃的ですね。

しかも700枚の写真、自分の知っている街や建物が焼失、崩壊した姿。

今まで知らなかった近所のちょっとした歴史も・・。

2年前の大地震の時には仕事で八王子にいましたが、

道が上下にうねっている光景は忘れられません。

キャプションも出来る限り詳しく書かれ、お金のある時に買ってみようと思いました。

しかしその前に、もうちょっと詳しく勉強してみようと、

とりあえず、吉村 昭 著の「関東大震災」を買いました。

北原 糸子 編の「写真集 関東大震災」を読破しました。

生まれも育ちも東京下町であるヴィトゲンシュタインは、ルーツともいえる家族の過去、

東京大空襲や関東大震災には興味がありつつも、敢えて目をそらしてきました。

今年に入っていろいろと戦時中の日本や、東京の文化も挑戦しているところですが、

先日、「東京大空襲: 未公開写真は語る」という写真集も読みましたし、

NHKで関東大震災のドキュメンタリーを観たのをキッカケに、本書を読んでみることに。

この2010年発刊で419ページの大型写真集は、お値段ナント12600円です。

ですが図書館にありました。ヨカッタ、ヨカッタ。

それでは700枚の写真をじっくりと・・。

まずは10ページほど「解説」です。

住家被害が37万棟、死者、行方不明者数が10万余といった数字が挙げられ、

本書の対象となる東京市の死者68660人(うち焼死65902人)。

横浜市の死者26623人(うち焼死24646人)だそうです。

まぁ、ほとんどが焼死ってことですね。11時58分というお昼時だったのも理由でしょう。

1923年(大正12年)9月1日に発生したこの大地震。

ドイツでは、この2ヵ月後にヒトラーが「ミュンヘン一揆」を起こしたという時期です。

そして東京編の第1章は「航空写真」で、詳しいキャプションと共に41枚が掲載。

第2章はメインとなる「建物被害」で当時の「区」ごとに写真が出てきました。

最初は「麹町区・神田区」。

もちろん今はこんな「区」はありませんが、本書では「現在の千代田区に該当する」と

親切な解説付きです。

また、区分けされた地図には写真の番号が書かれ、

写真の撮られた場所がわかるようになっています。

日比谷方面の火流に呑まれ炎上する東京会館、帝国劇場、警視庁の写真が数枚。

1ページに1枚~3枚の写真が掲載され、大型本ですから迫力がありますね。

大手町付近にあった大蔵省や内務省は、門や一部の壁面を除いて焼失。

最近、当時の姿に戻った東京駅は震害を免れます。

しかし22年後の東京大空襲で焼けてしまうんですね。

有楽町から神田にかけて、被害は大きくなり、神田明神は影もありません。知らなかった・・。

御茶ノ水付近も湯島聖堂が焼け、ニコライ堂もドームを焼失しています。

子供の頃には鉄道博物館だった万世橋駅の残骸も印象的です。

ここら辺りは歩いて行けた場所ですから、特に感慨深いですが、

できれば、見たことのない焼失前の写真(洋風な煉瓦造りの姿など)があると、

より良いですね。当時と今を比較した「バルジの戦い」みたいに、

震災前と震災後、そして復興後・・なんて感じで・・。

続いて「日本橋区・京橋区」。現在の中央区が該当します。

日本橋そのものは軽微な震害で済んでいますが、

外観は留めているものの「三越」は焼けてしまっています。

赤レンガの外観だったという「丸善」は大倒壊した無残な姿・・。

塔屋のあった「白木屋」も酷い有り様ですが、震災前の美しい写真が掲載されていました。

赤レンガ街だったという銀座も同様です。

建設中の「松屋」、銀座4丁目交差点の「三越」はまだなく、この場所にあった

山崎高等洋服店が焼け落ちています。

歌舞伎座はギリギリで焼け残っていますが、やっぱり東京大空襲の餌食に。。

「浅草区・下谷区」は、よりヴィトゲンシュタインの実家に近づいてきます。

現在の台東区に当たるこの部分は、レンガ造りだった浅草仲見世が焼け落ちた写真から・・。

10代の頃、ダブルデートした「花屋敷」も。。右の写真です。

左上の吾妻橋とそれを渡った先の下の写真、「サッポロビール工場」も半壊していますが、

「エビスビール」などの旗が立って、即席ビアホールが営業中。

まだ9月初めの暑い時期とはいえ、逞しいですね。

その左上の写真の現在の姿です。

浅草の十二階で知られる「凌雲閣」は明治23年に竣工したシンボルタワーです。

しかし八階から上が崩壊し、多数の犠牲者が出たそうです。

う~ん。こんな時に展望台にいた人々は不運だったとしか言いようがありません。。

その後、工兵隊によって爆破処理されますが、

下町の人間にとっては再建してもらいたい建物のひとつです。

ヴィトゲンシュタインが物心ついた頃から母親と毎週のように行っていた「上野松坂屋」。

角の玄関部分を残して燃え尽きています。

「焼亡」という表現が使われていますがショックだなぁ。こんな写真は初めて見ました。

また、上野駅も猛火によって焼失していました。

焼ける前の松坂屋の雄姿です。

「本所区・深川区」は隅田川の向こう、現在の墨田区南半と江東区西半です。

外廓だけ残った「国技館」の姿は印象的。

そして4万人弱の被害者を出した「旧陸軍被服廠跡地」の写真。

2万坪の広大な避難所へ家財道具を持ち込んだ大勢の避難者に四方から火災が襲い掛かり、

家財道具に引火して、まさに火炎地獄と化した場所です。

「芝区・赤坂区・四谷区・牛込区」は港区の北半と新宿区の東半になります。

下町ほど火災の被害はないものの、市ヶ谷台の「陸軍士官学校」が部分的に崩壊し、

内部の御座所の被害写真も出てきました。

また、小石川の工兵工廟は大被害を受け、その後に移転。

跡地は後楽園球場になるわけですね。

「本郷座」という劇場が半壊した写真が出てきましたが、

これは本郷3丁目にあった著名な劇場だそうです。

近所に住んでて聞いたこともないという・・。

突然、「本郷区」に入っていますが、「東京帝都大学」の被害写真も数枚。

そういえば「帝都物語」っていう映画がありましたねぇ。

なぜか当時、観ていませんが、なんでだろう。

フィクションで描かれているのが生理的に嫌だったのかも知れません。

今なら観てみたいですけどね。

ここまで165ページが被害写真。そして「避難・救援・支援」の写真へ。

震災当日の上野公園の様子。50万人の避難民が押し寄せたと、まるで花見のようです。

30万人が避難したのは二重橋前。写真ではコッチの方がごった返していますね。

上野駅が焼けてしまったので、東北に向かう避難者は日暮里や田端駅から郷里へ。

江戸時代からの大遊郭で知られる「吉原」も花魁たちが「弁天池」に飛び込んで大勢亡くなります。

池に浮かんだ死体の写真。

500人ほどの死者が出たということですが、

子供の頃に父親から聞いた、近くの不忍池に大勢が飛び込んで死んだという話は、

実はこの吉原の弁天池のことなんじゃないか・・?? と思いました。

というのも、不忍池には弁天堂がありますし、勘違いしたか、

夜中にフラフラ出歩かないよう、父親が怖がらせてやろうと嘘ついたのかも・・。

以降は復旧していく東京の様子。

道路整備に上野駅、上野公園、ニコライ堂、新橋駅などが綺麗になっていきます。

それでもそれぞれの場所は現在も同じではなく、空襲で焼けてしまったもの、

老築化によって建て替えられたり、歴史は続きます。

「慰霊堂と復興記念館」が紹介されました。

これは最大の死者を出した「旧陸軍被服廠跡地」に昭和5年に建てられ、

戦後は東京大空襲の犠牲者の慰霊を兼ねる施設だそうです。

う~ん。近いうちに行ってきます。

当時、売り出されていた絵葉書紹介に続いて、「横浜」の写真へ。

山の手のレンガや石造りの洋館はひとたまりもなく崩れてしまったようで、

アメリカ海軍病院にフランス領事館、本町警察署、フェリス和英女学校などが瓦礫の山です。

神奈川県庁も焼失していますが、ルネサンス式レンガ造り三階の大建築と書かれた

震災前の立派な写真と比較されています。こうしてみると悲惨さが増しますね。

いや~、やっぱり写真は衝撃的ですね。

しかも700枚の写真、自分の知っている街や建物が焼失、崩壊した姿。

今まで知らなかった近所のちょっとした歴史も・・。

2年前の大地震の時には仕事で八王子にいましたが、

道が上下にうねっている光景は忘れられません。

キャプションも出来る限り詳しく書かれ、お金のある時に買ってみようと思いました。

しかしその前に、もうちょっと詳しく勉強してみようと、

とりあえず、吉村 昭 著の「関東大震災」を買いました。

タグ:関東大震災

コメント 0