プロ野球ユニフォーム物語 [スポーツ好きなんで]

ど~も。中日ドラゴンズ・ファンのヴィトゲンシュタインです。

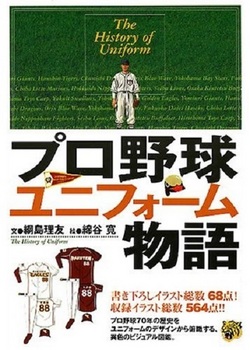

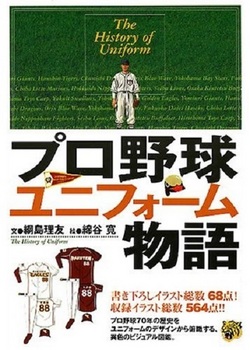

綱島 理友 著の「プロ野球ユニフォーム物語」を読破しました。

いつぞやの「パンツァー・ユニフォーム」に続く、独破戦線ユニ・シリーズ第2弾です。

野球モノとしても、「ロシアから来たエース -巨人軍300勝投手スタルヒンの栄光と苦悩-」を

去年、紹介していますが、小さい頃からの野球好きですし、

近頃はプロ野球でも、特別なデザインのサンデー・ユニフォームがあったり、

我がドラゴンズも、「燃えドラ」という赤いユニフォームを着用、

また、米国ではスローバックと言いますが、昔のデザインの復刻版を着たりと、

そんな過去のチームカラーや、ユニフォームが気になっていたところ、

本書を友人に貸してもらいました。

2005年に出た357ページのオールカラーで、定価は何とビックリ7000円!

ユニフォームだけではなく、戦前からのプロ野球の歴史にも言及した、

「異色のビジュアル図鑑」です。

プロローグでは明治時代に米国から野球が伝わり、旧制一高や早稲田大学などを中心に

日本に広まっていった歴史を当時のユニフォーム・イラストと共に紹介。

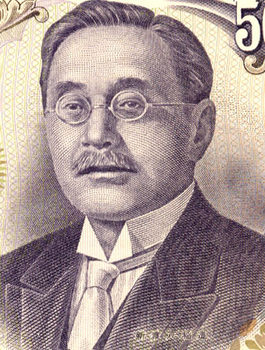

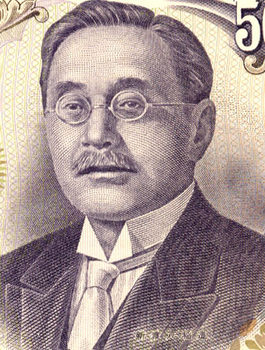

なかでもミスター5千円こと、新渡戸稲造が急先鋒となった「野球害悪論」が面白いですね。

「野球という遊戯は、・・対手を常にペテンにかけよう、計略に陥れよう、

塁を盗もうなどと、眼を鋭くしてやる遊戯である。

故に米人には適するが、英人や独逸人には決して出来ない。

英国の国技たる蹴球のように鼻が曲がっても顎骨がゆがんでも

玉にかじりついているような勇剛な遊びは米人には出来ぬ。・・」。

確かに正々堂々としたスポーツに「盗塁」とか、「隠し玉」なんてのは・・。

広島カープのキャッチャーは、当たってもいないのに「デッドボールだ!」と大騒ぎしてましたし、

高校野球ですら一塁コーチャーは完全アウトでも「セーフ」とアピールしたり。。

これらがとても「武士道精神」に則っている・・と思われないのはしょうがないですね。。

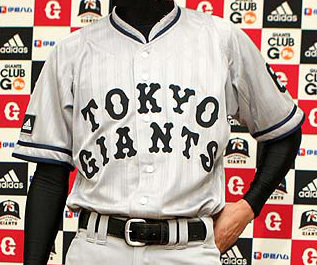

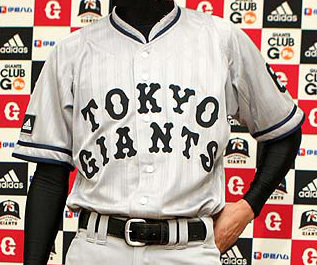

そして本文は「読売ジャイアンツ」から始まります。

アタマには、昭和9(1934)年 大日本東京野球倶楽部として創設、

昭和10(1935)年、アメリカ遠征中に球団名を東京ジャイアンツと命名。

と、球団の遍歴に加え、球団旗の遍歴もカラーで掲載しています。

概要ではさらに詳しく「ジャイアンツ」に決まった経緯に、球団旗のえび茶色と、

ユニフォームの花文字書体が早稲田大学からとったのでは・・と推測します。

また、小さいですが、当時のカラー写真(着色含む)も数枚掲載されています。

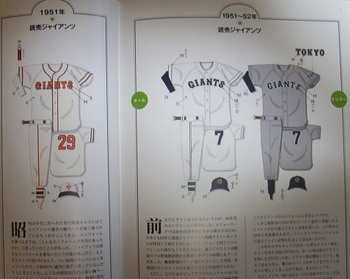

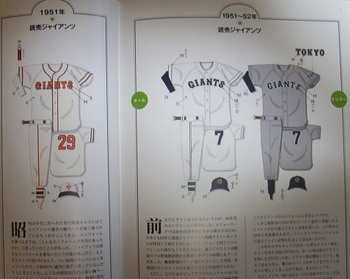

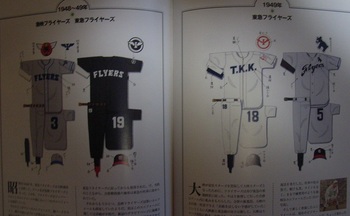

続いて、本書のメインであるユニフォーム解説です。

大日本東京野球倶楽部から、ユニフォームのデザインが変わるごとに

丁寧に描かれたカラーイラストで説明。

文章も前頁の概要と重複するところもありますが、当該ユニフォーム時代の逸話や

成績など、その情報量には驚かされました。

この読売ジャイアンツだけで23ページ、登場するユニフォーム・イラストの数は

ビジター用も含めて41種類!です。

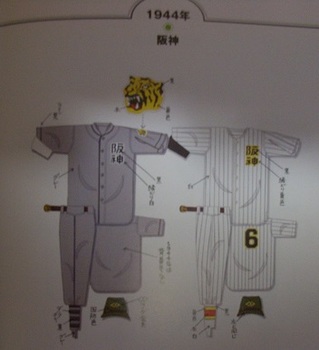

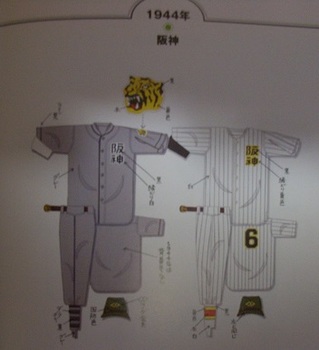

次のチームは昭和10(1935)年「大阪タイガース」として創設された「阪神タイガース」です。

この登場順は創設順のようですね。

ニックネームであるタイガースの由来は、阪神工業地帯なので、

同じ米国の大工業地帯であるデトロイトの「タイガース」を意識した命名だそうで、

「東京のジャイアンツがニューヨーク・ジャイアンツなら、こっちはデトロイト・タイガースだ」。

そして1940年にはチーム名の日本語化によって「阪神」と改称。

ユニフォームも左胸に縦書きで「阪神」ですね。

審判用語も、1ストライクは「よし一本」、セーフは「よし」、アウトは「ひけ」・・。

規則用語ならストライクは「正球」、ボールは「悪球」、ファールは「圏外」といった具合。。

さらに野球帽は「戦闘帽」に変更され、「挙手の礼」の励行、

しまいにはユニフォームの国防色化も決定されますが、

1943年にもなると物資不足のために国防色の生地を入手するのも難しくなり、

そのため阪神は創成期の地味なグレーのユニフォームを改造して凌ぐのでした。

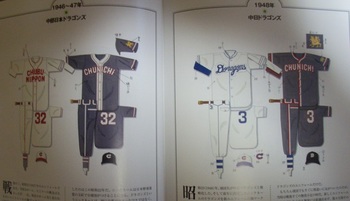

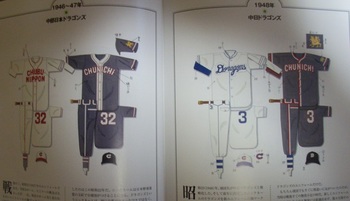

3番目のチームは我が「中日ドラゴンズ」。

昭和11(1936)年、通称「名古屋軍」として創設され、大戦末期には「産業軍」となり、

戦後は「中部日本ドラゴンズ」・・といった経緯です。

そして日本野球界で最もユニフォームのモデルチェンジを行ったと書かれているとおり、

本書でのユニ・イラストは50種類です。

そのかわり、巨人と阪神のように一貫したコンセプトやこだわりが無いとも言えるようです。

実際、イラストを眺めていくと、1937年には赤のユニですし、

その後も紺色になったり、えび茶になったりとバラバラな印象です。

戦時中の日本語化においては、もともとが「名古屋軍」なので問題なし。

しかしユニフォームに縫い付けられた「名」のマークは

ナチス・ドイツの「ハーケンクロイツ」を模してデザインされたものだそうです。

いや~、こんなところでナチスが出てくるとは・・、しかもドラゴンズ・・、偶然とは恐ろしい。。

ドラゴンズ・ユニではもうひとつ面白いエピソードがありました。

戦後の1948年の新ユニがそれで、胸には「Doragons」の文字が堂々と。。

本来は「Dragons」であり、「D」のあとに余計な「o」を付けてしまったのです。

後楽園球場では観戦していた米兵から「なんというチーム名だ」とからかわれ、

新調したくとも戦後の物資不足の時代・・。数ヵ月間はそのままで試合をする羽目に・・。

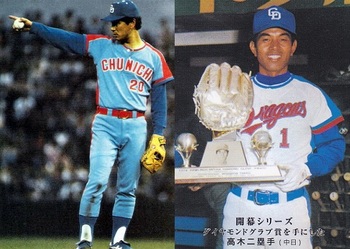

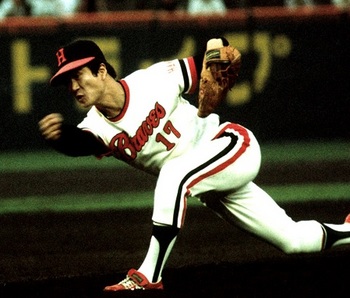

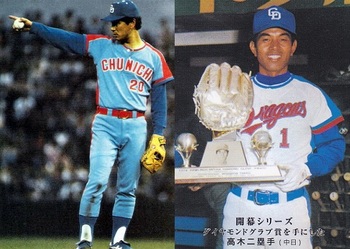

1974年からはヴィトゲンシュタインが子供用レプリカを着ていたユニが登場。

好きだったのは高木守道に星野仙一、監督さんは与那嶺、4番はマーチンでした。

ちょうど1年前に生まれて初めて聖地「ナゴヤドーム」に行って来ましたが、

その際、気合を入れて古いレプリカ・ユニを買って行こうか・・などと考えました。

しかし、本当のファンなのであれば、オフィシャルショップで最新のデザインを買って、

球団に貢献すべきだなぁ・・と思いました。

イングランドのサッカー・ファンでも毎年ユニが変わる度に買ったりしますし、

さも「俺は35年前からのファンだぜ!」って、昔のユニを着てるのは違う気がするんですね。

次はおじいちゃん世代だけが知っている「東京セネタース」と、「名古屋金鯱」。

1941年に合併して、その2年後には解散してしまった2チームです。

中日ドラゴンズの「名古屋軍」が新愛知新聞で、

ライバル新聞社の名古屋新聞が「名古屋金鯱」を創設したというのは知りませんでした。

だいたい、名古屋軍と名古屋金鯱って漠然と同じだと思っていましたし・・。

「東京セネタース」は競馬の有馬記念で知られる有馬頼寧伯爵と、旧西武鉄道の球団で、

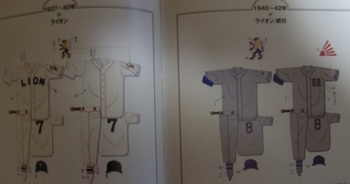

今月26日から「西武ライオンズ」が西武鉄道100年アニバーサリー特別企画の一環として、

「東京セネタース」の復刻ユニで3試合をやるそうです。

そんな古いチームの後は「オリックス・ブルーウェーブ」です。

昭和11(1936)年に「阪急」、戦後、「阪急ブレーブス」となった古参の球団ですね。

平成3(1991)年に現在の名前になりますが、若い人は「阪急ブレーブス」知らないのかなぁ?

「横浜ベイスターズ」も新しいイメージです。

去年、「横浜DeNAベイスターズ」へ変更になりましたが、

もともとは昭和24(1949)年創設の「大洋ホエールズ」ですね。

しかしこの球団には2系統があり、もう一つは戦前の「大東京」です。

昭和11年に江東区新砂の埋立地に球場を建設したものの、

秋の満潮日になると潮が上がって来てグラウンドが水没し、

コールドゲームになることもしばしば・・。

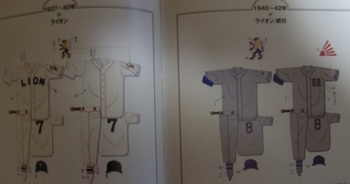

さらに資金難から「ライオン歯磨本舗」とスポンサー契約して球団名は「ライオン」に。

これが日本球界におけるネーミングライツ第1号です。

そこへ「日本語化」が求められるわけですが、「ライオンは日本語だ」と言い張って粘るものの、

ついにスポンサー契約を解消し、「朝日軍」に改称することに・・。

戦後には「戦争が終わって天下太平になった」ということから「パシフィック(太平)」として復活し、

「太陽ロビンス」、そして「松竹ロビンス」へ。やがて「大洋ホエールズ」と合併という経緯です。

本書ではもちん、このような超マイナーなユニも詳しくイラストで紹介。

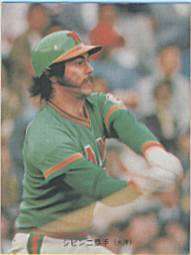

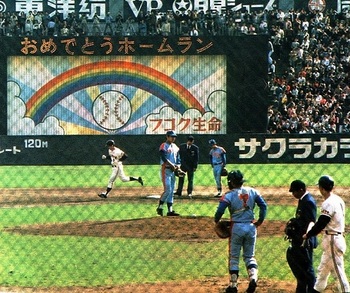

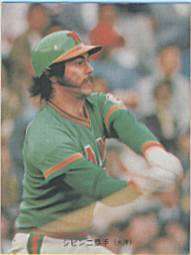

しかしこのチームはなんといっても1974年~使われたオレンジと緑が印象的です。

当時、後楽園が人工芝になった頃、巨人vs大洋を見に行った友達曰く、

「緑のユニが人工芝の色とかぶって、背番号が走ってるみたいだった」。

まぁ、シピンの時代の話です。。

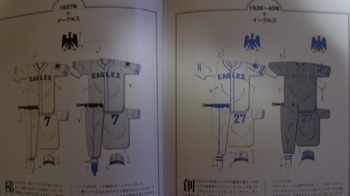

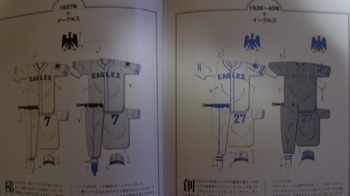

次は「イーグルス」。日本語化で「黒鷲軍」となった戦前の球団です。

「プロ野球は本拠地球場と一体でなければならない」という理想の元、

陸軍砲兵工廟の跡地に「後楽園球場」を発起人として建設。

しかし、1937年に球場が完成してみると、球場使用の優先権は「後楽園野球クラブ」、

通称「イーグルス」にはなく、球場経営の主導権を握っていた正力松太郎の

「東京ジャイアンツ」が優先権を持っていたのでした・・。

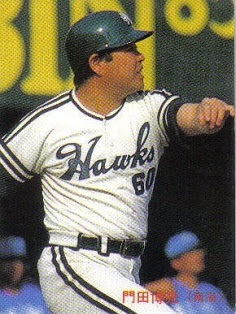

「福岡ダイエーホークス」。一瞬、昔はなんだっけなぁ?? 思ってしまいましたが、

昭和13(1938)年創設の「南海」でした。

戦時中、「近畿日本鉄道」と合併し、球団名は「近畿日本」となり、

戦後は「大いなる鉄輪」という意味の「近畿グレート・リング」に改称しますが、

コレが米兵たちに大人気。

スタンドから「グレート・リング」と叫べば、周囲の米兵が大爆笑するという不思議さで、

実は「グレート・リング」とは米兵のスラングで「巨大な女性器」だったのです。

「千葉ロッテマリーンズ」も、前身が「ロッテ・オリオンズ」だと知っている程度です。

しかしこの球団の歴史の複雑さはハンパじゃありません。

「毎日オリオンズ」系統、「大映スターズ」系統、そして「高橋ユニオンズ」の3系統の球団史を

理解しなければなりません。

一番古いのが「大映スターズ」系統で、昭和21(1946)年の「ゴールドスター」です。

翌年「金星スターズ」になりますが、前から「金星」って何のことだ?? と思ってたので

スッキリしました。別に「金星」っていう企業があったわけじゃないんですね。

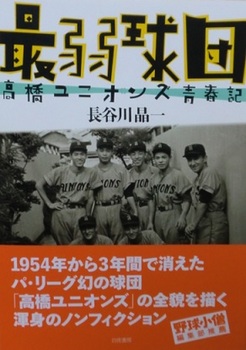

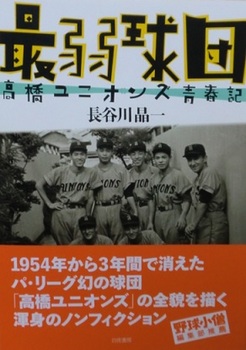

「高橋ユニオンズ」はトンボ鉛筆と業務提携して「トンボユニオンズ」へ。

コレはスタルヒンが300勝を達成したチームですね。

「最弱球団 高橋ユニオンズ青春記」という面白そうな本も出ています。

そして初代コミッショナー正力松太郎が2リーグ構想において、

読売新聞のライバルである毎日新聞に球団結成を勧め、

セの「読売ジャイアンツ」に、パの「毎日オリオンズ」という強力な2大新聞社の構図が・・。

ユニフォームも縦じまの「ニューヨーク・ヤンキース」スタイルで、

ビジター用は「ブルックリン・ドジャース」というメジャーの2つのリーグを代表する

チームの真似をするほど気合の入りよう。。

しかし毎日の経営は思っていたほど順調とはいかず、

照明設備の無い球場での大きくリードされた試合で、わざとチンタラ試合を進めて

日没中止になると、ファンも暴動を起こします。

とても球界の盟主のやることではない・・と、人気もガタ落ちに・・。

この「千葉ロッテマリーンズ」の歴史を振り返ると、現在のセ・パ創設の経緯も理解できますね。

まぁ、ヴィトゲンシュタイン世代では「ミスター・ロッテ」の有藤ですが・・。

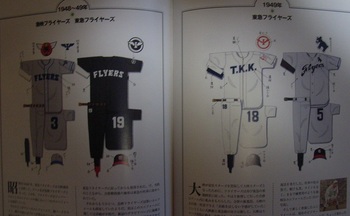

「北海道日本ハムファイターズ」も過去がややこしいチームです。

1945年、戦後すぐに創設された新「セネタース」。

2年後に東急が買収して「東急フライヤーズ」になり、

系列の東映に移管されて「東映フライヤーズ」。

後に「日拓ホーム」へ譲渡されて、それから日本ハムです。

1973年からパ・リーグは前期と後期に分かれてリーグ戦を行いますが、

「日拓ホームフライヤーズ」は7種類の日替わりユニを採用します。

記者会見でのお披露目では「カラー作戦で相手を翻弄します」と発表され、

1人あたり夏用2着、春秋用も2着、1色につき4着を作り、7色で28着。

遠征では荷物も大変で、ダフルヘッダーも5回はあり、

その都度、ストッキングから着替えなければなりません。

まさに「翻弄された」のは自軍の選手たちであり、

本書では当時の選手へのインタビュー(グチ)が掲載されていて笑えます。

まるで「レインボーマン」を彷彿とさせます。ちと古いか・・。

「西武ライオンズ」は、「西鉄ライオンズ」時代が今でも有名ですね。

しかし昭和24(1949)年の設立当初は、「西鉄クリッパーズ」で、

2年後にセ・リーグの「西日本パイレーツ」と合併したという経緯は初めて知りました。

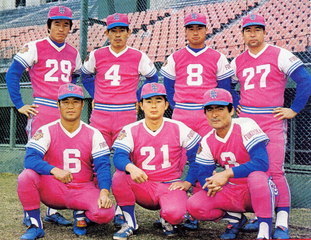

1970年代には「太平洋クラブライオンズ」から「クラウンライターライオンズ」と

スポンサー契約で改名。

ヴィトゲンシュタインもなんとかギリギリ覚えていますが、

子供がこんな名前のプロ野球チームを好きになろうってのは不可能です。

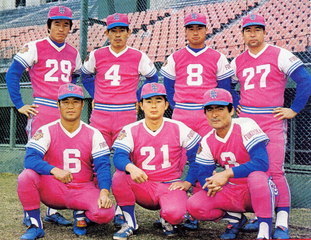

ましてや「太平洋クラブライオンズ」は背番号を前にも持ってくるという

掟破りのアメフト型ユニを採用。色もワインカラーと言いながらも、

「さつまいものピンク」と言われています。↓ 前列「21番」は若き東尾修ですな。。

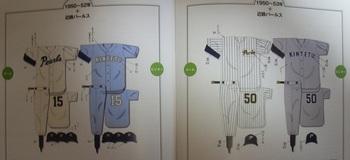

そして「大阪近鉄バファローズ」。

あ~、いま何位だっけ・・と思わず確認しようとしましたが、途中で気がつきました。

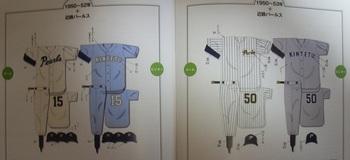

昭和24年(1949)年に「近鉄パールス」として設立。

このニックネームは近鉄沿線の名産品である「真珠」からとられたそうですが、

著者も「こんなに弱々しく可憐な名前は珍しい」と書いています。

さらに「プロ野球史上、最も弱いチームは? と聞かれたら、

迷うことなく1958年の近鉄パールスを挙げる」とまで書かれ、

130試合のうち勝ったのはわずか29試合・・。、

その年の最多勝投手、稲尾和久が一人で33勝・・というのは情けないの一言ですね。

ユニフォーム見ても確かに弱そう・・。

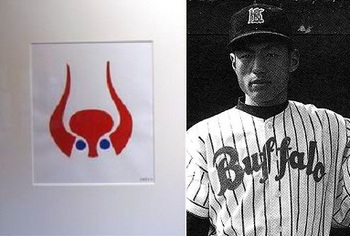

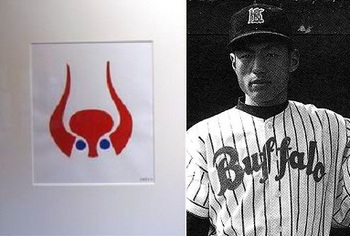

そんな最弱球団に「猛牛」の異名を持つ、千葉茂が監督に就任。

岡本太郎画伯に有名な「猛牛マーク」のデザインを依頼して、

ニッネームも「近鉄バファロー」に変更します。「ズ」は付かないのがミソですね。

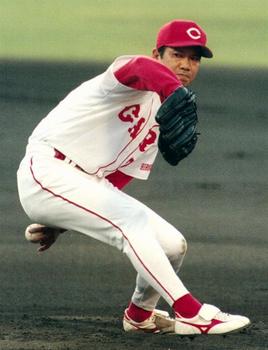

それとは逆なのが「広島東洋カープ」です。

「カープ(鯉)」で登録してから、複数形でなくてはおかしいということで「カープス」へと変更。

しかし、カープは単複同形で「S」が付かないと指摘され、慌てて戻したものの

1950年の開幕戦の入場式プラカードには「広島カープス」の文字が・・。

その他、原爆の惨禍から、元気と希望の象徴として造られたこの球団の

ニックネーム候補には「アトムズ(原子爆弾)」というものまであったそうです。

これは「ノー・モア・広島」の意味を込めてということですが、いくらなんでも・・。

去年、友達と東京ドームに巨人vs広島を観に行って、初めて広島を応援しました。

しかし、まるで勝つ気がないかのようにあっさりと敗北・・。

試合後、ヘラヘラしてる広島ファンを捕まえて

「ドラゴンズ・ファンだけど、弱すぎるぞ」と、5分ほど説教しちゃいました。。

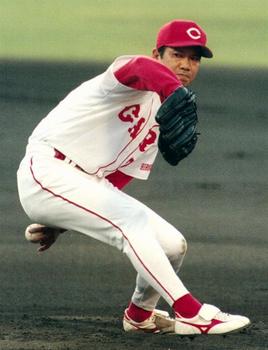

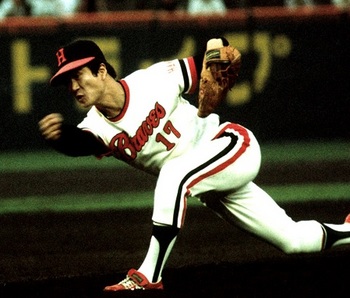

昔は、北別府とか津田とか、気持ちが入ったピッチャーが多かったんですけどねぇ。

大野もカッコ良かったなぁ。

それでも「アトムズ」というニックネームをご存知の方も多いかも知れません。

昭和48(1973)年まで「ヤクルトアトムズ」というチーム名だった、「ヤクルトスワローズ」です。

もともとは「国鉄スワローズ」なのは良く知られたところですが、

ニックネームは当時の国鉄の花形特急「つばめ」からとられたそうです。

電車だけに「座ろうズ」なんてジョークもあったそうですが、

そういえば親父がキャプテンだった日本舞踊家の草野球チームが

「オドリ・オドロウズ」という、友達にも言えないほどダサい名前だったんですが、

このようなジョーク系統だったのかも知れません。

また、亡くなったおじさんが国鉄スワローズの元1軍のキャッチャーで、

金やんの「2段階カーブ」の凄さをよく話してくれましたっけ。

しかし国営企業の球団が大枚はたいて選手を買い漁るわけにもいかず、

終いには国鉄の膨大な累積赤字が明るみになって、サンケイ新聞に売却。

そのサンケイの系列であるフジテレビで絶賛放映中の「鉄腕アトム」から

今度は「アトムズ」がニックネームとなりますが、赤字経営が続くなか、

ヤクルトに譲渡するものの、今度は手塚治虫の「虫プロ」が倒産・・。

このような不幸の末に、現在の「ヤクルトスワローズ」に至ります。

最後は本書が出版された2005年に設立された「東北楽天ゴールデンイーグルス」。

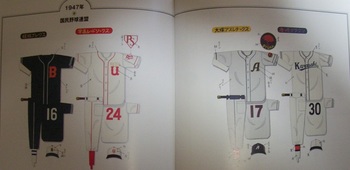

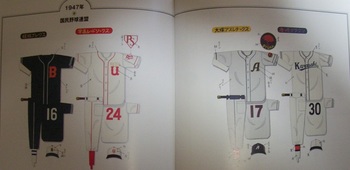

また、昭和22(1947)年の1年間だけ運営された「幻のリーグ」、

「国民野球連盟」、通称:国民リーグについても詳しく紹介しています。

4球団のユニ・イラストは当然ながら、困難な球場確保、難航した運営、

そして国税庁からの査察などが大きな大ダメージとなったそうで、

当然、正力の「日本野球連盟」のいやがらせもあったんでしょう。

国税の査察などと聞くと、正力の指示では?? と勘ぐってしまいますね。

最初は軽い気持ちで昔のユニフォームを眺めてみよう・・と思って借りた本でしたが、

実際、プロローグを読んだだけで、コレは大変な労作だということがわかりました。

「週刊ベースボール」の連載に加筆したということで、

数年がかりでまとめられた、素晴らしい日本プロ野球史です。

今年、30年ぶりに後楽園の「野球殿堂博物館」にも行ったばかりで

贔屓の球団の歴史っていうのは応援するうえでも知っておくべきだと思います。

今回、Webでもいろいろと調べてみましたが、

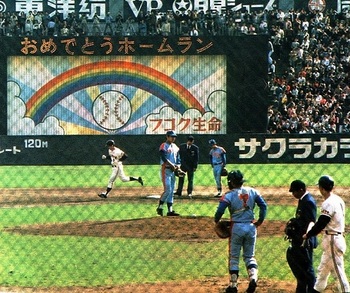

ヴィトゲンシュタインがドラゴンズ・ファンになった経緯・・、リーグの最終戦かつ、

それまで家族中が好きだった長嶋さんの引退試合をTVで観ていて、

相手のドラゴンズが2軍メンバーということに親父が「長嶋さんに失礼だ!」と激怒。

子供のヴィトゲンシュタインは「打たせてあげようとしているんじゃ・・」と、

その優しさと、好きだったブルーのユニに惹かれてその時から・・ということなんですが、

実はこのシーズン、ドラゴンズはV10を阻止して優勝し、この日は優勝パレードの日。

しかし、雨で順延していた後楽園での最終戦も戦わなければならないという状況で、

1軍メンバーは強制的に名古屋での優勝パレードに参加することに・・。

コレには高木守道は「長嶋さんに失礼だ!」と抗議したそうです。

う~ん、自分のルーツを発見したような気がしますね。

ただ、残念ながら本書はすでに絶版で、amazonでも15000円のプレミア価格・・。

この内容なら当然ですが、うまく割愛、再編集して3000円くらいで再刊して欲しいですね。

"

綱島 理友 著の「プロ野球ユニフォーム物語」を読破しました。

いつぞやの「パンツァー・ユニフォーム」に続く、独破戦線ユニ・シリーズ第2弾です。

野球モノとしても、「ロシアから来たエース -巨人軍300勝投手スタルヒンの栄光と苦悩-」を

去年、紹介していますが、小さい頃からの野球好きですし、

近頃はプロ野球でも、特別なデザインのサンデー・ユニフォームがあったり、

我がドラゴンズも、「燃えドラ」という赤いユニフォームを着用、

また、米国ではスローバックと言いますが、昔のデザインの復刻版を着たりと、

そんな過去のチームカラーや、ユニフォームが気になっていたところ、

本書を友人に貸してもらいました。

2005年に出た357ページのオールカラーで、定価は何とビックリ7000円!

ユニフォームだけではなく、戦前からのプロ野球の歴史にも言及した、

「異色のビジュアル図鑑」です。

プロローグでは明治時代に米国から野球が伝わり、旧制一高や早稲田大学などを中心に

日本に広まっていった歴史を当時のユニフォーム・イラストと共に紹介。

なかでもミスター5千円こと、新渡戸稲造が急先鋒となった「野球害悪論」が面白いですね。

「野球という遊戯は、・・対手を常にペテンにかけよう、計略に陥れよう、

塁を盗もうなどと、眼を鋭くしてやる遊戯である。

故に米人には適するが、英人や独逸人には決して出来ない。

英国の国技たる蹴球のように鼻が曲がっても顎骨がゆがんでも

玉にかじりついているような勇剛な遊びは米人には出来ぬ。・・」。

確かに正々堂々としたスポーツに「盗塁」とか、「隠し玉」なんてのは・・。

広島カープのキャッチャーは、当たってもいないのに「デッドボールだ!」と大騒ぎしてましたし、

高校野球ですら一塁コーチャーは完全アウトでも「セーフ」とアピールしたり。。

これらがとても「武士道精神」に則っている・・と思われないのはしょうがないですね。。

そして本文は「読売ジャイアンツ」から始まります。

アタマには、昭和9(1934)年 大日本東京野球倶楽部として創設、

昭和10(1935)年、アメリカ遠征中に球団名を東京ジャイアンツと命名。

と、球団の遍歴に加え、球団旗の遍歴もカラーで掲載しています。

概要ではさらに詳しく「ジャイアンツ」に決まった経緯に、球団旗のえび茶色と、

ユニフォームの花文字書体が早稲田大学からとったのでは・・と推測します。

また、小さいですが、当時のカラー写真(着色含む)も数枚掲載されています。

続いて、本書のメインであるユニフォーム解説です。

大日本東京野球倶楽部から、ユニフォームのデザインが変わるごとに

丁寧に描かれたカラーイラストで説明。

文章も前頁の概要と重複するところもありますが、当該ユニフォーム時代の逸話や

成績など、その情報量には驚かされました。

この読売ジャイアンツだけで23ページ、登場するユニフォーム・イラストの数は

ビジター用も含めて41種類!です。

次のチームは昭和10(1935)年「大阪タイガース」として創設された「阪神タイガース」です。

この登場順は創設順のようですね。

ニックネームであるタイガースの由来は、阪神工業地帯なので、

同じ米国の大工業地帯であるデトロイトの「タイガース」を意識した命名だそうで、

「東京のジャイアンツがニューヨーク・ジャイアンツなら、こっちはデトロイト・タイガースだ」。

そして1940年にはチーム名の日本語化によって「阪神」と改称。

ユニフォームも左胸に縦書きで「阪神」ですね。

審判用語も、1ストライクは「よし一本」、セーフは「よし」、アウトは「ひけ」・・。

規則用語ならストライクは「正球」、ボールは「悪球」、ファールは「圏外」といった具合。。

さらに野球帽は「戦闘帽」に変更され、「挙手の礼」の励行、

しまいにはユニフォームの国防色化も決定されますが、

1943年にもなると物資不足のために国防色の生地を入手するのも難しくなり、

そのため阪神は創成期の地味なグレーのユニフォームを改造して凌ぐのでした。

3番目のチームは我が「中日ドラゴンズ」。

昭和11(1936)年、通称「名古屋軍」として創設され、大戦末期には「産業軍」となり、

戦後は「中部日本ドラゴンズ」・・といった経緯です。

そして日本野球界で最もユニフォームのモデルチェンジを行ったと書かれているとおり、

本書でのユニ・イラストは50種類です。

そのかわり、巨人と阪神のように一貫したコンセプトやこだわりが無いとも言えるようです。

実際、イラストを眺めていくと、1937年には赤のユニですし、

その後も紺色になったり、えび茶になったりとバラバラな印象です。

戦時中の日本語化においては、もともとが「名古屋軍」なので問題なし。

しかしユニフォームに縫い付けられた「名」のマークは

ナチス・ドイツの「ハーケンクロイツ」を模してデザインされたものだそうです。

いや~、こんなところでナチスが出てくるとは・・、しかもドラゴンズ・・、偶然とは恐ろしい。。

ドラゴンズ・ユニではもうひとつ面白いエピソードがありました。

戦後の1948年の新ユニがそれで、胸には「Doragons」の文字が堂々と。。

本来は「Dragons」であり、「D」のあとに余計な「o」を付けてしまったのです。

後楽園球場では観戦していた米兵から「なんというチーム名だ」とからかわれ、

新調したくとも戦後の物資不足の時代・・。数ヵ月間はそのままで試合をする羽目に・・。

1974年からはヴィトゲンシュタインが子供用レプリカを着ていたユニが登場。

好きだったのは高木守道に星野仙一、監督さんは与那嶺、4番はマーチンでした。

ちょうど1年前に生まれて初めて聖地「ナゴヤドーム」に行って来ましたが、

その際、気合を入れて古いレプリカ・ユニを買って行こうか・・などと考えました。

しかし、本当のファンなのであれば、オフィシャルショップで最新のデザインを買って、

球団に貢献すべきだなぁ・・と思いました。

イングランドのサッカー・ファンでも毎年ユニが変わる度に買ったりしますし、

さも「俺は35年前からのファンだぜ!」って、昔のユニを着てるのは違う気がするんですね。

次はおじいちゃん世代だけが知っている「東京セネタース」と、「名古屋金鯱」。

1941年に合併して、その2年後には解散してしまった2チームです。

中日ドラゴンズの「名古屋軍」が新愛知新聞で、

ライバル新聞社の名古屋新聞が「名古屋金鯱」を創設したというのは知りませんでした。

だいたい、名古屋軍と名古屋金鯱って漠然と同じだと思っていましたし・・。

「東京セネタース」は競馬の有馬記念で知られる有馬頼寧伯爵と、旧西武鉄道の球団で、

今月26日から「西武ライオンズ」が西武鉄道100年アニバーサリー特別企画の一環として、

「東京セネタース」の復刻ユニで3試合をやるそうです。

そんな古いチームの後は「オリックス・ブルーウェーブ」です。

昭和11(1936)年に「阪急」、戦後、「阪急ブレーブス」となった古参の球団ですね。

平成3(1991)年に現在の名前になりますが、若い人は「阪急ブレーブス」知らないのかなぁ?

「横浜ベイスターズ」も新しいイメージです。

去年、「横浜DeNAベイスターズ」へ変更になりましたが、

もともとは昭和24(1949)年創設の「大洋ホエールズ」ですね。

しかしこの球団には2系統があり、もう一つは戦前の「大東京」です。

昭和11年に江東区新砂の埋立地に球場を建設したものの、

秋の満潮日になると潮が上がって来てグラウンドが水没し、

コールドゲームになることもしばしば・・。

さらに資金難から「ライオン歯磨本舗」とスポンサー契約して球団名は「ライオン」に。

これが日本球界におけるネーミングライツ第1号です。

そこへ「日本語化」が求められるわけですが、「ライオンは日本語だ」と言い張って粘るものの、

ついにスポンサー契約を解消し、「朝日軍」に改称することに・・。

戦後には「戦争が終わって天下太平になった」ということから「パシフィック(太平)」として復活し、

「太陽ロビンス」、そして「松竹ロビンス」へ。やがて「大洋ホエールズ」と合併という経緯です。

本書ではもちん、このような超マイナーなユニも詳しくイラストで紹介。

しかしこのチームはなんといっても1974年~使われたオレンジと緑が印象的です。

当時、後楽園が人工芝になった頃、巨人vs大洋を見に行った友達曰く、

「緑のユニが人工芝の色とかぶって、背番号が走ってるみたいだった」。

まぁ、シピンの時代の話です。。

次は「イーグルス」。日本語化で「黒鷲軍」となった戦前の球団です。

「プロ野球は本拠地球場と一体でなければならない」という理想の元、

陸軍砲兵工廟の跡地に「後楽園球場」を発起人として建設。

しかし、1937年に球場が完成してみると、球場使用の優先権は「後楽園野球クラブ」、

通称「イーグルス」にはなく、球場経営の主導権を握っていた正力松太郎の

「東京ジャイアンツ」が優先権を持っていたのでした・・。

「福岡ダイエーホークス」。一瞬、昔はなんだっけなぁ?? 思ってしまいましたが、

昭和13(1938)年創設の「南海」でした。

戦時中、「近畿日本鉄道」と合併し、球団名は「近畿日本」となり、

戦後は「大いなる鉄輪」という意味の「近畿グレート・リング」に改称しますが、

コレが米兵たちに大人気。

スタンドから「グレート・リング」と叫べば、周囲の米兵が大爆笑するという不思議さで、

実は「グレート・リング」とは米兵のスラングで「巨大な女性器」だったのです。

「千葉ロッテマリーンズ」も、前身が「ロッテ・オリオンズ」だと知っている程度です。

しかしこの球団の歴史の複雑さはハンパじゃありません。

「毎日オリオンズ」系統、「大映スターズ」系統、そして「高橋ユニオンズ」の3系統の球団史を

理解しなければなりません。

一番古いのが「大映スターズ」系統で、昭和21(1946)年の「ゴールドスター」です。

翌年「金星スターズ」になりますが、前から「金星」って何のことだ?? と思ってたので

スッキリしました。別に「金星」っていう企業があったわけじゃないんですね。

「高橋ユニオンズ」はトンボ鉛筆と業務提携して「トンボユニオンズ」へ。

コレはスタルヒンが300勝を達成したチームですね。

「最弱球団 高橋ユニオンズ青春記」という面白そうな本も出ています。

そして初代コミッショナー正力松太郎が2リーグ構想において、

読売新聞のライバルである毎日新聞に球団結成を勧め、

セの「読売ジャイアンツ」に、パの「毎日オリオンズ」という強力な2大新聞社の構図が・・。

ユニフォームも縦じまの「ニューヨーク・ヤンキース」スタイルで、

ビジター用は「ブルックリン・ドジャース」というメジャーの2つのリーグを代表する

チームの真似をするほど気合の入りよう。。

しかし毎日の経営は思っていたほど順調とはいかず、

照明設備の無い球場での大きくリードされた試合で、わざとチンタラ試合を進めて

日没中止になると、ファンも暴動を起こします。

とても球界の盟主のやることではない・・と、人気もガタ落ちに・・。

この「千葉ロッテマリーンズ」の歴史を振り返ると、現在のセ・パ創設の経緯も理解できますね。

まぁ、ヴィトゲンシュタイン世代では「ミスター・ロッテ」の有藤ですが・・。

「北海道日本ハムファイターズ」も過去がややこしいチームです。

1945年、戦後すぐに創設された新「セネタース」。

2年後に東急が買収して「東急フライヤーズ」になり、

系列の東映に移管されて「東映フライヤーズ」。

後に「日拓ホーム」へ譲渡されて、それから日本ハムです。

1973年からパ・リーグは前期と後期に分かれてリーグ戦を行いますが、

「日拓ホームフライヤーズ」は7種類の日替わりユニを採用します。

記者会見でのお披露目では「カラー作戦で相手を翻弄します」と発表され、

1人あたり夏用2着、春秋用も2着、1色につき4着を作り、7色で28着。

遠征では荷物も大変で、ダフルヘッダーも5回はあり、

その都度、ストッキングから着替えなければなりません。

まさに「翻弄された」のは自軍の選手たちであり、

本書では当時の選手へのインタビュー(グチ)が掲載されていて笑えます。

まるで「レインボーマン」を彷彿とさせます。ちと古いか・・。

「西武ライオンズ」は、「西鉄ライオンズ」時代が今でも有名ですね。

しかし昭和24(1949)年の設立当初は、「西鉄クリッパーズ」で、

2年後にセ・リーグの「西日本パイレーツ」と合併したという経緯は初めて知りました。

1970年代には「太平洋クラブライオンズ」から「クラウンライターライオンズ」と

スポンサー契約で改名。

ヴィトゲンシュタインもなんとかギリギリ覚えていますが、

子供がこんな名前のプロ野球チームを好きになろうってのは不可能です。

ましてや「太平洋クラブライオンズ」は背番号を前にも持ってくるという

掟破りのアメフト型ユニを採用。色もワインカラーと言いながらも、

「さつまいものピンク」と言われています。↓ 前列「21番」は若き東尾修ですな。。

そして「大阪近鉄バファローズ」。

あ~、いま何位だっけ・・と思わず確認しようとしましたが、途中で気がつきました。

昭和24年(1949)年に「近鉄パールス」として設立。

このニックネームは近鉄沿線の名産品である「真珠」からとられたそうですが、

著者も「こんなに弱々しく可憐な名前は珍しい」と書いています。

さらに「プロ野球史上、最も弱いチームは? と聞かれたら、

迷うことなく1958年の近鉄パールスを挙げる」とまで書かれ、

130試合のうち勝ったのはわずか29試合・・。、

その年の最多勝投手、稲尾和久が一人で33勝・・というのは情けないの一言ですね。

ユニフォーム見ても確かに弱そう・・。

そんな最弱球団に「猛牛」の異名を持つ、千葉茂が監督に就任。

岡本太郎画伯に有名な「猛牛マーク」のデザインを依頼して、

ニッネームも「近鉄バファロー」に変更します。「ズ」は付かないのがミソですね。

それとは逆なのが「広島東洋カープ」です。

「カープ(鯉)」で登録してから、複数形でなくてはおかしいということで「カープス」へと変更。

しかし、カープは単複同形で「S」が付かないと指摘され、慌てて戻したものの

1950年の開幕戦の入場式プラカードには「広島カープス」の文字が・・。

その他、原爆の惨禍から、元気と希望の象徴として造られたこの球団の

ニックネーム候補には「アトムズ(原子爆弾)」というものまであったそうです。

これは「ノー・モア・広島」の意味を込めてということですが、いくらなんでも・・。

去年、友達と東京ドームに巨人vs広島を観に行って、初めて広島を応援しました。

しかし、まるで勝つ気がないかのようにあっさりと敗北・・。

試合後、ヘラヘラしてる広島ファンを捕まえて

「ドラゴンズ・ファンだけど、弱すぎるぞ」と、5分ほど説教しちゃいました。。

昔は、北別府とか津田とか、気持ちが入ったピッチャーが多かったんですけどねぇ。

大野もカッコ良かったなぁ。

それでも「アトムズ」というニックネームをご存知の方も多いかも知れません。

昭和48(1973)年まで「ヤクルトアトムズ」というチーム名だった、「ヤクルトスワローズ」です。

もともとは「国鉄スワローズ」なのは良く知られたところですが、

ニックネームは当時の国鉄の花形特急「つばめ」からとられたそうです。

電車だけに「座ろうズ」なんてジョークもあったそうですが、

そういえば親父がキャプテンだった日本舞踊家の草野球チームが

「オドリ・オドロウズ」という、友達にも言えないほどダサい名前だったんですが、

このようなジョーク系統だったのかも知れません。

また、亡くなったおじさんが国鉄スワローズの元1軍のキャッチャーで、

金やんの「2段階カーブ」の凄さをよく話してくれましたっけ。

しかし国営企業の球団が大枚はたいて選手を買い漁るわけにもいかず、

終いには国鉄の膨大な累積赤字が明るみになって、サンケイ新聞に売却。

そのサンケイの系列であるフジテレビで絶賛放映中の「鉄腕アトム」から

今度は「アトムズ」がニックネームとなりますが、赤字経営が続くなか、

ヤクルトに譲渡するものの、今度は手塚治虫の「虫プロ」が倒産・・。

このような不幸の末に、現在の「ヤクルトスワローズ」に至ります。

最後は本書が出版された2005年に設立された「東北楽天ゴールデンイーグルス」。

また、昭和22(1947)年の1年間だけ運営された「幻のリーグ」、

「国民野球連盟」、通称:国民リーグについても詳しく紹介しています。

4球団のユニ・イラストは当然ながら、困難な球場確保、難航した運営、

そして国税庁からの査察などが大きな大ダメージとなったそうで、

当然、正力の「日本野球連盟」のいやがらせもあったんでしょう。

国税の査察などと聞くと、正力の指示では?? と勘ぐってしまいますね。

最初は軽い気持ちで昔のユニフォームを眺めてみよう・・と思って借りた本でしたが、

実際、プロローグを読んだだけで、コレは大変な労作だということがわかりました。

「週刊ベースボール」の連載に加筆したということで、

数年がかりでまとめられた、素晴らしい日本プロ野球史です。

今年、30年ぶりに後楽園の「野球殿堂博物館」にも行ったばかりで

贔屓の球団の歴史っていうのは応援するうえでも知っておくべきだと思います。

今回、Webでもいろいろと調べてみましたが、

ヴィトゲンシュタインがドラゴンズ・ファンになった経緯・・、リーグの最終戦かつ、

それまで家族中が好きだった長嶋さんの引退試合をTVで観ていて、

相手のドラゴンズが2軍メンバーということに親父が「長嶋さんに失礼だ!」と激怒。

子供のヴィトゲンシュタインは「打たせてあげようとしているんじゃ・・」と、

その優しさと、好きだったブルーのユニに惹かれてその時から・・ということなんですが、

実はこのシーズン、ドラゴンズはV10を阻止して優勝し、この日は優勝パレードの日。

しかし、雨で順延していた後楽園での最終戦も戦わなければならないという状況で、

1軍メンバーは強制的に名古屋での優勝パレードに参加することに・・。

コレには高木守道は「長嶋さんに失礼だ!」と抗議したそうです。

う~ん、自分のルーツを発見したような気がしますね。

ただ、残念ながら本書はすでに絶版で、amazonでも15000円のプレミア価格・・。

この内容なら当然ですが、うまく割愛、再編集して3000円くらいで再刊して欲しいですね。

"

タグ:敵性語

ヴィトゲンシュタイン様こんばんは!

さっきまでテレビで阪神・巨人戦を飲みながら観ていて、勝って気分の良い大酔っ払いのハッポの父です~

そう、ワタクシは阪神ファンです!

そんなことはどうでも良いのですが…「グレート・リング」の話、笑わせてもらいました!!(すみせん、反応する話題がこんなところで~)

by ハッポの父 (2013-07-17 22:43)

ど~も、阪神ファンのハッポの父さん。

グレート・リングで喜んでもらえれば嬉しいです。このネタが気に入って書きましたので・・。

昨晩、ボクも広島vs中日を観て、気分が良かったんですが、なんと高木監督の誕生日だったんですねぇ。アナウンサーが言っててビックリしました。凄い偶然です。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-18 06:58)

野球はわからないんだよなあ~と思いつつ読み始めたら楽しいレビューでございました。

>通称「名古屋軍」として創設され、大戦末期には「産業軍」

うーんすごいネーミングだなあと思った矢先に

>日本舞踊家の草野球チームが「オドリ・オドロウズ」

wwwwwwwww

兄がスワローズ好きで、「でも応援歌が嫌だ」と嘆いていたのが思い出されます。。。www

by IZM (2013-07-21 00:03)

IZMさん。こんな記事にもコメントど~も。

お兄さんの嫌なのは「オドリ、オ~ドルな~ら」なんですね。うまい!

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-21 09:59)

ヴィトゲンシュタイン様、こんにちは。

野球は原、中畑あたりで記憶が止まってますレオノスケです。

7月22日はオールスター戦が福島県いわき市でありますので、明日は生まれて初めてのプロ野球観戦に行ってまいります。天気が心配です・・・。

ところでNHK「あまちゃん」の潜水土木科磯野先生役が私の高校時代の同級生でした。当時から役者志望でしたが、時の流れというものは恐ろしいですね。まったく面相が変わってました。いろんな意味で「じぇじぇじぇ!」でした。

あまり関係のない話ですみません・・・。

by レオノスケ (2013-07-21 17:26)

ど~も。 レオノスケさん。

そーですか! 明日が初のプロ野球観戦ですか。なにか、コレも奇遇ですね。。

本当にお天気だと良いですねぇ。

そしてボクも「じぇ」X3です。レオノスケさんがいっそんの同級生とは・・。

あまちゃんを初めて見たのが、アキがユイに潜水土木科を教えてもらい、ずぶん先輩といっそん先生が登場する回だったので、あのキャラにやられて見続けてる・・と言えるのかも知れません。

あまちゃん男性陣ではお気に入りNo.1です。いや~、こんなことがあるなんて面白いなぁ。。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-21 19:15)

たびたびお邪魔いたします、レオノスケです。

人生初のプロ野球観戦にタイムリーな記事を読ませて頂きました。感謝!ユニフォームで弱そうなのはやっぱり弱いんですね。笑ってしまいました。

子供のころは巨人戦しか放送していない地方でしたので「巨人以外は敵!」という感覚でした。今はナベツネが嫌いなので「アンチ・巨人」になってしまいました。でも詳しくは知らないのです。

「あまちゃん」のいっそん先生の訛りは完全にいわき弁ですね。しかも浜の方。あのモミアゲは自前なのでしょうかね。

明日のオールスター戦では久しぶりに地元の友人と会うのでいっそん先生をネタに盛り上がれそうです。

ホント、分かってくれる人がいて嬉しい限りです。

by レオノスケ (2013-07-21 22:25)

いわきグリーンスタジアム、お天気、大丈夫なようですね。

人生初のプロ野球観戦で、しかもオールスター。とどめにいっそん先生ネタ・・と、ボクの分まで楽しんでください! うらやましい~。。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-07-22 19:03)

突然のご連絡失礼致します。大野豊選手の写真を拝見しご連絡いたしました。今回大野豊様をお呼びしイベントを開催しようと思っております。大野様にご連絡を差し上げましたが当時の写真等はお持ちではなく、今回ブログに掲載されている写真をを利用させて頂けないかと思っております。何卒利用の許可を頂けますと幸いです。

よろしく御願い致します。

by 守屋と申します。 (2013-09-11 14:10)

>大野豊選手の写真

ど~ぞ、ど~ぞ、ボクも頂き物ですから・・。

大野さんによろしくお伝えください。

by ヴィトゲンシュタイン (2013-09-11 20:34)