ノルマンディー上陸作戦1944(上) [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

アントニー・ビーヴァー著の「ノルマンディー上陸作戦1944(上)」を読破しました。

ノルマンディー上陸作戦を描いたものは、言わずと知れた「史上最大の作戦」や、

ドイツ軍視点なら「彼らは来た」、「ノルマンディのロンメル」など、独破してきましたし、

関連書籍を全部挙げたらキリがないほどです。

そして去年の7月に出た個人的に好きな著者の上下2巻組みの大作。

夏に古書で4000円で購入しましたので、気合を入れて挑戦です。

原題は「D-ディ:ノルマンディーの戦い」というものですが、なぜかビーヴァーの和本のタイトルは

「スターリングラード―運命の攻囲戦 1942‐1943」、「ベルリン陥落 1945」、

「赤軍記者グロースマン―独ソ戦取材ノート1941‐45 」、「スペイン内戦―1936-1939」

今年の8月にコッソリ出た最新刊も「パリ解放 1944-49」と、西暦が付くのがお約束なんですね。

本書の始まりは1944年の6月を迎えたアイゼンハワーを筆頭とした連合軍の様子から・・。

「プラン・フォーティテュード」と呼ばれる一大欺瞞作戦を展開し、

そのなかにはドイツ軍が最も恐れる野戦指揮官、パットン将軍の「架空の第1軍集団」をでっち上げ、

この軍集団は隷下に11個師団という触れ込みですが、当のパットンは問題が多くて干されたまま。。

西側連合軍による大陸侵攻が近いうちに始まるのは、敵にとっても周知の事実であり、

そこに絶対的に必要な奇襲の効果をもたらすには、如何にして上陸地点を悟られないようにするか。

それがノルマンディだと悟られた場合でも、実はそれは「陽動作戦」なのであり、

「連合軍は7月に別の地点に上陸するつもりなのだ。騙されるか!」と、

ドイツ側に信じ込ませることが目的です。

しかし、まず敵は身内に・・ではありませんが、司令官アイゼンハワーの頭を悩ますのは

有力な将軍たちの政治的ライバル関係や、個人的対抗意識へのバランスを配慮しつつ、

最高司令官たる自らの権威を如何に保つかも苦心しなければなりません。

早速、英側のブルック参謀総長に連合軍の地上軍を統括するモントゴメリー、

同じく航空部隊を統括するリー=マロリーなどとの確執を紹介します。

また、上陸の日時を最終的に決定する気象情報は最も大事な問題です。

この侵攻作戦直前のヒトラーとドイツ軍の様子といえば、6月3日の土曜日、

ヒトラーの山荘「ベルクホーフ」において、盛大な結婚式が催されています。

新郎はヒムラーの名代でSS中将のフェーゲライン、新婦はエヴァ・ブラウンの妹グレートル。

新婦の父親役を引き受けたヒトラーですが、同時に連合軍の侵攻も待ち望んでいます。

それは「わたしが築かせた"大西洋の壁"によって、必ずや粉砕される」という自信からくるもの。

「西側連合軍を頓挫させれば、この戦争における英米問題は解決を見るであろう。

そうなれば全軍をスターリン相手の東部戦線に集中できる」という戦略です。

しかしフランスとベネルクス三国を統括する西方総軍司令官たる、ルントシュテット元帥は

この"大西洋の壁"について、「安手のはったり」と見なしています。

彼によれば「不愉快極まる、あの長靴の国」を放棄して、アルプス山脈を横断する線を

防衛ラインとすべき・・というのが持論であり、ノルウェーについてもあれほど多くの兵員を置き、

その戦略的重要性を言い立てるのは「海軍の連中だけだ」と思っています。

また、その海岸の防衛線の改善に取り組むB軍集団のロンメル元帥も、

「フランス防衛には全軍一丸となって当たるべきであり、この地に駐留する空軍、海軍も

統一指令部のもとに集約したい」という、まるで連合軍のような体制を要望するものの、

空軍のゲーリング、海軍のデーニッツの強い働きかけもあり、ヒトラーは却下。

100万名の要員のうち、1/3以上が空軍の支配下にある西部戦線ですが、

高射砲部隊を陸軍に融通するのをゲーリングに拒否されて、ロンメルは怒り心頭です。

ここまで80ページほど読んで思いましたが、本書はあまりにボリュームがあるゆえ、

このノルマンディー上陸作戦を、攻守共々理解するのが逆に難しい気がしました。

良い意味でアイゼンハワーが総司令官に任命された経緯などには触れられませんし、

大局的なことよりも著者らしい、細かいエピソードの積み重ねで進んでいきます。

ですから、初めてD-Dayものを読まれる方にはちょっと不向きで、

ひょっとしたら著者は「史上最大の作戦」や「将軍たちの戦い」くらいは読んで、

ある程度理解している読者をターゲットにしているようにも思います。

そういうわけで、あまりに細かくて面白いエピソードが盛りだくさんなので、

ヴィトゲンシュタインも基本的な話は端折ってみたいと思います。

「決して"ドゴール主義者"ではなかった」と書かれるフランス国内のレジスタンス組織。

彼らの支援には米軍のブラッドレー将軍が「破壊活動の高度訓練を受けたパラシュート屋」と呼ぶ、

英陸軍の「SAS(特殊空挺部隊)や、米将校もしくは英将校1名、フランス将校1名と

無線士の3名一組で構成される「ジェドバラ」も紹介。

「特殊部隊 ジェドバラ」という本が去年出ていて気になっていたんですよねぇ。

日付が6月6日に変わった深夜、空挺部隊によって大陸への侵攻が開始。

英第6空挺師団が「メルヴィル砲台」の無力化に挑み、

米軍の2つの空挺部隊「第82空挺部隊」と「第101空挺部隊」もC-47輸送機で飛び立ちます。

死地へ向かうことを理解している部隊員たちは、エンジンの咆哮と振動にひたすら耐えつつも、

襲いくる吐き気に胃の中身を床にぶちまけ、肝心の時にひどく滑りやすくなってしまいます。

テイラー少将の「断じて一人も機内に残すな」の命令は、

最後に飛び降りる軍曹たちによって遂行され、高射砲によって重傷を負った10数名を除けば、

例外はわずかに2名。1人は機内で緊急用パラシュートが開いてしまった者、

もう1人は、心臓発作に見舞われたある少佐です。。

しかし高度の低すぎる輸送機から飛び降りたケースでは、脚や背骨を折ってしまう者も・・。

18人全員がパラシュートが開かぬまま落ちてきたのを目撃した兵士は、

肉体が地面に激突する音を、「トラックの荷台から落ちたスイカ」に例え、

やはり低すぎる高度から橋を目指して飛び降りた一団は、長い1列縦隊で

全員がハーネスを装着したまま死んでいるのを発見されるのでした。

陰部を切断され、それを口に突っ込まれた空挺隊員の死体に

結婚指輪を取るために指ごと切断されたドイツ軍将校の死体が発見され、

大破したグライダーではジープの下でグライダー兵が押し潰され、

農家のかみさんたちがシルクで出来たパラシュートに先を争うように殺到するという

大混乱が夜通し続いたころ、遂に史上最大の大艦隊が海を渡ります。

そしてこちらでも多くの上陸部隊の兵士たちが左右上下に揺さぶられてグロッキー・・。

最後の晩餐のような「心よりの朝食」をうかうか食べてしまった我が身を呪い、

サンドウィッチに挟んであったコンビーフの塊を吐き出しながら、「オマハ・ビーチ」の章を迎えます。

通称「ビッグ・レッド・ワン」と呼ばれる米陸軍の第1歩兵師団と第29歩兵師団。

第8航空軍のB-17とB-24の落とした爆弾13000発は一発もオマハ・ビーチには落ちません。

また、ドイツの守備隊が必殺の88㎜砲を装備していたというのは「神話」であり、

それに比べてはるかに命中精度の劣る、チェコ製の100㎜砲だったとしています。

さらに彼らを援護する第741戦車大隊は、水陸両用の「DDシャーマン戦車」を発進させます。

しかし32両のうち、実に27両が荒れる海で沈没・・。33名が命を落とします。

この「血のオマハ・ビーチ」だけで50ページ程度。その後、ユタ、ゴールド、ジュノーの

各ビーチの章と続き、ソード・ビーチでは、「砲兵出身で戦車戦の経験が皆無であった」という

フォイヒティンガー少将率いる第21装甲師団が反撃部隊の筆頭として登場。

しかしヤーボの前に戦車連隊長のオッペルン=ブロニコフスキー大佐も右往左往し、

前大戦で片目を失い、今次大戦において片足を失いながらもノルマンディ地方全体を統括し、

第84軍団を率いる「昔気質のプロイセン軍人」エーリッヒ・マルクス大将も、この状況に唖然。。

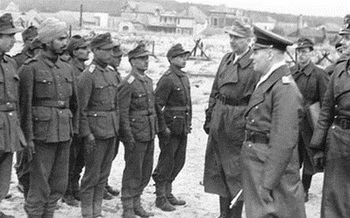

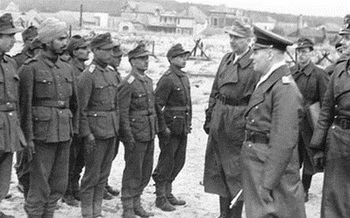

海岸堡を固めようとする連合軍にあっさり投降するドイツ軍歩兵。

チャンスとあれば喜んで投降する兵たちにはポーランド人やロシア人からなる

東方兵部隊も少なくありません。捕虜となった彼らに対し、

「こいつら2名はドイツ人だ」となると、その2名の後頭部を撃ち抜く米兵の姿も。

米第90師団もユタ・ビーチに上陸した際、引率されたドイツ人捕虜と偶然行き会うと、

この新米兵士たちはありったけの武器を用いて、捕虜たちに攻撃を加えるのでした。

西部戦線で戦うロシア兵となると、名作「幻影 -ヒトラーの側で戦った赤軍兵たちの物語-」を

思い出しますねぇ。

カランタンをめぐる戦いでは、珍しく第17SS装甲擲弾兵師団「ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン」が・・。

60%が10代で編成された若い武装SS師団ですが、精鋭の第12SS「ヒトラー・ユーゲント」とは

錬度の点でも、装備の面でも比べものにならず、火力としては1個突撃砲連隊があるのみ。

ここにマインドル空軍大将率いる第2降下猟兵軍団とリヒャルト・シンプフ中将の第3降下猟兵師団が

共同作戦を展開しますが、「ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン」師団長のオステンドルフSS少将が

「今から、この私が指揮を取る」と宣言すると、有名な空挺部隊指揮官で、

口だけの上官に何の敬意を示さない男、フォン・デア・ハイデと激論に・・。

カランタンを失った責任をめぐり、「勇気の欠如」なる罪状で告発されるハイデですが、

柏葉付き騎士十字章を持つこの英雄が軍法会議にかけられることはありません。

一方、カーン周辺の英軍を海へと叩き落とすため、ゼップ・ディートリッヒの第1SS装甲軍団に、

陸軍の精鋭中の精鋭であり、バイエルライン中将が指揮する装甲(戦車)教導師団と

第21装甲師団、第716歩兵師団が組み込まれます。

ここでは第21装甲師団司令部を訪れたゼップに参謀長が進言するシーンが面白かったですね。

この参謀長の名は、フォン・ベルリッヒンゲン男爵。

あのSS師団の由来となった「鉄拳の騎士」の末裔です。

南からレジスタンスの妨害をはね飛ばし、村々で虐殺を行いながらノルマンディを目指す、

第2SS装甲師団「ダス・ライヒ」の姿、そしてフリッツ・ヴィット師団長の「ヒトラーユーゲント」が

カーンに到着すると血なまぐさい激戦が展開され、その中心にいるのは

連隊長のクルト・マイヤーSS大佐です。

ここでは彼らに対するカナダ軍との報復に次ぐ、報復、が繰り返されます。

そして第13章「ヴィレル・ボカージュ」とくれば、あの男の登場です。

モントゴメリーの虎の子師団であり、北アフリカで「砂漠のネズミ」と呼ばれた

精鋭の第7機甲師団を相手に、「我々の合言葉はただひとつ『復讐』だ!」と部下にハッパをかけ、

ドイツ諸都市を見舞った連合軍の空爆に怒りをたぎらせたSS中尉、

第101SS重戦車大隊のヴィットマン。

クロムウェル戦車1個大隊を道路上で次々に撃破し、

轟音と共にヴィレル・ヴォカージュへ突進するヴィットマン・ティーガー。

やっぱり、このシーンは血湧き肉踊りますね。

「ヴィレル‐ボカージュ―ノルマンディ戦場写真集」買い忘れてました。。

本書ではちょこちょこ出てくるロンメルですが、それよりも頻繁に登場するのは

西方装甲軍司令官のガイル・フォン・シュヴァッペンブルクです。

ヤーボの襲来によって幕僚たちを失い、自身も怪我を負った彼ですが、

「ベルヒテスガーデンの戦略家ども」を批判し、OKWの作戦部長であるヨードルに対しても、

「あの砲兵あがりが・・」と全面否定。

「OKWは常に状況を極度に楽観視し、その決定は常に間違っているうえに、伝達が遅すぎる」

という報告書をロンメルの支持を得たうえでOKWに送り付けます。

そしてその結果は、当然、シュヴァッペンブルクの解任。

後任にはエーベルバッハ装甲兵大将というヒトラーの決定です。

また、芋づる式にルントシュテットも解任され、クルーゲに席を譲ることに。。

この際、ロンメルも一緒に・・と考えるヒトラーですが、「ロンメル元帥の解任は、

前線だけでなく、ドイツ全土の士気低下に繋がり、対外的にも逆効果」という

エーベルバッハの進言もあって見送りに。。

それでも先輩元帥クルーゲの挑戦的な所信表明にロンメルとの激しい口論が始まります。

そして前線を視察したクルーゲは自分の不明を恥じ、ロンメルに謝罪して、

彼の大局観を受け入れるのでした。

その頃、激戦の続く米軍の前線では、ドイツ軍の巧者ぶりを改めて認識せざるを得ません。

恐怖心からドイツ軍の戦車はすべて「ティーガー」であり、

すべての火砲は「ハチハチ」であるとみなされ、

東部戦線で赤軍を相手に闘い続けてきたベテラン兵士はあらゆる戦場テクニックを駆使します。

地面に穴を掘るのが遅い連合軍兵士は、しばしばドイツ側が掘ったタコツボを流用。

するとそこには多くの場合、ブービートラップが仕掛けられており、対人地雷の餌食に。。

また、手榴弾1箱をさりげなく残しておき、何発かはピンを抜いた瞬間に爆発するよう手を加え・・。

カルピケ飛行場をめぐる壮絶な戦いも細かい映写で印象的です。

復讐に燃えるカナダ軍と、彼らを援護する戦艦ロドニーの艦砲射撃。

村と飛行場を守る「ヒトラーユーゲント師団」の残余の若き擲弾兵たちに、

Ⅳ号戦車5両、88㎜砲を擁する砲兵中隊、そしてその発射音から連合軍兵士たちから

「キーキー・ミニー」と呼ばれていたネーベルヴェルファー多連装ロケット砲の数個中隊です。

「狂戦士」と化したカナダ兵は、瀕死の重傷を負った武装SS兵士を見つけると、

その喉を尽くかき切っていったとされ、「この日は双方とも一人の捕虜も取らなかった」。

この上巻の最後には、6月末の時点で米英軍それぞれの損害が34000人、25000人であり、

同じくドイツ軍が80000人という数字がとても印象的です。

確かにこの数字だけ見ると、ここまで互角ですねぇ。

東部戦線に比べて西部戦線は・・という話も良く聞きますが、

本書ではソコはやっぱり戦争です。

ドイツ軍は武装SSを中心に確かに荒っぽいですが、

デビュー戦となった米軍兵士は、ビビっては敵かどうかを判断する前に

とにかく撃ちまくってしまいますし、KレーションやCレーションに飽きては、

ノルマンディの農家で略奪を働いて、捕獲した豚に「ヘルマン・ゲーリング」と名付けて

撲殺を図り、めでたく丸焼きにするといった連中も出てくる始末です。

まさに「誰にも書けなかった戦争の現実」を彷彿とさせますね。。

アントニー・ビーヴァー著の「ノルマンディー上陸作戦1944(上)」を読破しました。

ノルマンディー上陸作戦を描いたものは、言わずと知れた「史上最大の作戦」や、

ドイツ軍視点なら「彼らは来た」、「ノルマンディのロンメル」など、独破してきましたし、

関連書籍を全部挙げたらキリがないほどです。

そして去年の7月に出た個人的に好きな著者の上下2巻組みの大作。

夏に古書で4000円で購入しましたので、気合を入れて挑戦です。

原題は「D-ディ:ノルマンディーの戦い」というものですが、なぜかビーヴァーの和本のタイトルは

「スターリングラード―運命の攻囲戦 1942‐1943」、「ベルリン陥落 1945」、

「赤軍記者グロースマン―独ソ戦取材ノート1941‐45 」、「スペイン内戦―1936-1939」

今年の8月にコッソリ出た最新刊も「パリ解放 1944-49」と、西暦が付くのがお約束なんですね。

本書の始まりは1944年の6月を迎えたアイゼンハワーを筆頭とした連合軍の様子から・・。

「プラン・フォーティテュード」と呼ばれる一大欺瞞作戦を展開し、

そのなかにはドイツ軍が最も恐れる野戦指揮官、パットン将軍の「架空の第1軍集団」をでっち上げ、

この軍集団は隷下に11個師団という触れ込みですが、当のパットンは問題が多くて干されたまま。。

西側連合軍による大陸侵攻が近いうちに始まるのは、敵にとっても周知の事実であり、

そこに絶対的に必要な奇襲の効果をもたらすには、如何にして上陸地点を悟られないようにするか。

それがノルマンディだと悟られた場合でも、実はそれは「陽動作戦」なのであり、

「連合軍は7月に別の地点に上陸するつもりなのだ。騙されるか!」と、

ドイツ側に信じ込ませることが目的です。

しかし、まず敵は身内に・・ではありませんが、司令官アイゼンハワーの頭を悩ますのは

有力な将軍たちの政治的ライバル関係や、個人的対抗意識へのバランスを配慮しつつ、

最高司令官たる自らの権威を如何に保つかも苦心しなければなりません。

早速、英側のブルック参謀総長に連合軍の地上軍を統括するモントゴメリー、

同じく航空部隊を統括するリー=マロリーなどとの確執を紹介します。

また、上陸の日時を最終的に決定する気象情報は最も大事な問題です。

この侵攻作戦直前のヒトラーとドイツ軍の様子といえば、6月3日の土曜日、

ヒトラーの山荘「ベルクホーフ」において、盛大な結婚式が催されています。

新郎はヒムラーの名代でSS中将のフェーゲライン、新婦はエヴァ・ブラウンの妹グレートル。

新婦の父親役を引き受けたヒトラーですが、同時に連合軍の侵攻も待ち望んでいます。

それは「わたしが築かせた"大西洋の壁"によって、必ずや粉砕される」という自信からくるもの。

「西側連合軍を頓挫させれば、この戦争における英米問題は解決を見るであろう。

そうなれば全軍をスターリン相手の東部戦線に集中できる」という戦略です。

しかしフランスとベネルクス三国を統括する西方総軍司令官たる、ルントシュテット元帥は

この"大西洋の壁"について、「安手のはったり」と見なしています。

彼によれば「不愉快極まる、あの長靴の国」を放棄して、アルプス山脈を横断する線を

防衛ラインとすべき・・というのが持論であり、ノルウェーについてもあれほど多くの兵員を置き、

その戦略的重要性を言い立てるのは「海軍の連中だけだ」と思っています。

また、その海岸の防衛線の改善に取り組むB軍集団のロンメル元帥も、

「フランス防衛には全軍一丸となって当たるべきであり、この地に駐留する空軍、海軍も

統一指令部のもとに集約したい」という、まるで連合軍のような体制を要望するものの、

空軍のゲーリング、海軍のデーニッツの強い働きかけもあり、ヒトラーは却下。

100万名の要員のうち、1/3以上が空軍の支配下にある西部戦線ですが、

高射砲部隊を陸軍に融通するのをゲーリングに拒否されて、ロンメルは怒り心頭です。

ここまで80ページほど読んで思いましたが、本書はあまりにボリュームがあるゆえ、

このノルマンディー上陸作戦を、攻守共々理解するのが逆に難しい気がしました。

良い意味でアイゼンハワーが総司令官に任命された経緯などには触れられませんし、

大局的なことよりも著者らしい、細かいエピソードの積み重ねで進んでいきます。

ですから、初めてD-Dayものを読まれる方にはちょっと不向きで、

ひょっとしたら著者は「史上最大の作戦」や「将軍たちの戦い」くらいは読んで、

ある程度理解している読者をターゲットにしているようにも思います。

そういうわけで、あまりに細かくて面白いエピソードが盛りだくさんなので、

ヴィトゲンシュタインも基本的な話は端折ってみたいと思います。

「決して"ドゴール主義者"ではなかった」と書かれるフランス国内のレジスタンス組織。

彼らの支援には米軍のブラッドレー将軍が「破壊活動の高度訓練を受けたパラシュート屋」と呼ぶ、

英陸軍の「SAS(特殊空挺部隊)や、米将校もしくは英将校1名、フランス将校1名と

無線士の3名一組で構成される「ジェドバラ」も紹介。

「特殊部隊 ジェドバラ」という本が去年出ていて気になっていたんですよねぇ。

日付が6月6日に変わった深夜、空挺部隊によって大陸への侵攻が開始。

英第6空挺師団が「メルヴィル砲台」の無力化に挑み、

米軍の2つの空挺部隊「第82空挺部隊」と「第101空挺部隊」もC-47輸送機で飛び立ちます。

死地へ向かうことを理解している部隊員たちは、エンジンの咆哮と振動にひたすら耐えつつも、

襲いくる吐き気に胃の中身を床にぶちまけ、肝心の時にひどく滑りやすくなってしまいます。

テイラー少将の「断じて一人も機内に残すな」の命令は、

最後に飛び降りる軍曹たちによって遂行され、高射砲によって重傷を負った10数名を除けば、

例外はわずかに2名。1人は機内で緊急用パラシュートが開いてしまった者、

もう1人は、心臓発作に見舞われたある少佐です。。

しかし高度の低すぎる輸送機から飛び降りたケースでは、脚や背骨を折ってしまう者も・・。

18人全員がパラシュートが開かぬまま落ちてきたのを目撃した兵士は、

肉体が地面に激突する音を、「トラックの荷台から落ちたスイカ」に例え、

やはり低すぎる高度から橋を目指して飛び降りた一団は、長い1列縦隊で

全員がハーネスを装着したまま死んでいるのを発見されるのでした。

陰部を切断され、それを口に突っ込まれた空挺隊員の死体に

結婚指輪を取るために指ごと切断されたドイツ軍将校の死体が発見され、

大破したグライダーではジープの下でグライダー兵が押し潰され、

農家のかみさんたちがシルクで出来たパラシュートに先を争うように殺到するという

大混乱が夜通し続いたころ、遂に史上最大の大艦隊が海を渡ります。

そしてこちらでも多くの上陸部隊の兵士たちが左右上下に揺さぶられてグロッキー・・。

最後の晩餐のような「心よりの朝食」をうかうか食べてしまった我が身を呪い、

サンドウィッチに挟んであったコンビーフの塊を吐き出しながら、「オマハ・ビーチ」の章を迎えます。

通称「ビッグ・レッド・ワン」と呼ばれる米陸軍の第1歩兵師団と第29歩兵師団。

第8航空軍のB-17とB-24の落とした爆弾13000発は一発もオマハ・ビーチには落ちません。

また、ドイツの守備隊が必殺の88㎜砲を装備していたというのは「神話」であり、

それに比べてはるかに命中精度の劣る、チェコ製の100㎜砲だったとしています。

さらに彼らを援護する第741戦車大隊は、水陸両用の「DDシャーマン戦車」を発進させます。

しかし32両のうち、実に27両が荒れる海で沈没・・。33名が命を落とします。

この「血のオマハ・ビーチ」だけで50ページ程度。その後、ユタ、ゴールド、ジュノーの

各ビーチの章と続き、ソード・ビーチでは、「砲兵出身で戦車戦の経験が皆無であった」という

フォイヒティンガー少将率いる第21装甲師団が反撃部隊の筆頭として登場。

しかしヤーボの前に戦車連隊長のオッペルン=ブロニコフスキー大佐も右往左往し、

前大戦で片目を失い、今次大戦において片足を失いながらもノルマンディ地方全体を統括し、

第84軍団を率いる「昔気質のプロイセン軍人」エーリッヒ・マルクス大将も、この状況に唖然。。

海岸堡を固めようとする連合軍にあっさり投降するドイツ軍歩兵。

チャンスとあれば喜んで投降する兵たちにはポーランド人やロシア人からなる

東方兵部隊も少なくありません。捕虜となった彼らに対し、

「こいつら2名はドイツ人だ」となると、その2名の後頭部を撃ち抜く米兵の姿も。

米第90師団もユタ・ビーチに上陸した際、引率されたドイツ人捕虜と偶然行き会うと、

この新米兵士たちはありったけの武器を用いて、捕虜たちに攻撃を加えるのでした。

西部戦線で戦うロシア兵となると、名作「幻影 -ヒトラーの側で戦った赤軍兵たちの物語-」を

思い出しますねぇ。

カランタンをめぐる戦いでは、珍しく第17SS装甲擲弾兵師団「ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン」が・・。

60%が10代で編成された若い武装SS師団ですが、精鋭の第12SS「ヒトラー・ユーゲント」とは

錬度の点でも、装備の面でも比べものにならず、火力としては1個突撃砲連隊があるのみ。

ここにマインドル空軍大将率いる第2降下猟兵軍団とリヒャルト・シンプフ中将の第3降下猟兵師団が

共同作戦を展開しますが、「ゲッツ・フォン・ベルリッヒンゲン」師団長のオステンドルフSS少将が

「今から、この私が指揮を取る」と宣言すると、有名な空挺部隊指揮官で、

口だけの上官に何の敬意を示さない男、フォン・デア・ハイデと激論に・・。

カランタンを失った責任をめぐり、「勇気の欠如」なる罪状で告発されるハイデですが、

柏葉付き騎士十字章を持つこの英雄が軍法会議にかけられることはありません。

一方、カーン周辺の英軍を海へと叩き落とすため、ゼップ・ディートリッヒの第1SS装甲軍団に、

陸軍の精鋭中の精鋭であり、バイエルライン中将が指揮する装甲(戦車)教導師団と

第21装甲師団、第716歩兵師団が組み込まれます。

ここでは第21装甲師団司令部を訪れたゼップに参謀長が進言するシーンが面白かったですね。

この参謀長の名は、フォン・ベルリッヒンゲン男爵。

あのSS師団の由来となった「鉄拳の騎士」の末裔です。

南からレジスタンスの妨害をはね飛ばし、村々で虐殺を行いながらノルマンディを目指す、

第2SS装甲師団「ダス・ライヒ」の姿、そしてフリッツ・ヴィット師団長の「ヒトラーユーゲント」が

カーンに到着すると血なまぐさい激戦が展開され、その中心にいるのは

連隊長のクルト・マイヤーSS大佐です。

ここでは彼らに対するカナダ軍との報復に次ぐ、報復、が繰り返されます。

そして第13章「ヴィレル・ボカージュ」とくれば、あの男の登場です。

モントゴメリーの虎の子師団であり、北アフリカで「砂漠のネズミ」と呼ばれた

精鋭の第7機甲師団を相手に、「我々の合言葉はただひとつ『復讐』だ!」と部下にハッパをかけ、

ドイツ諸都市を見舞った連合軍の空爆に怒りをたぎらせたSS中尉、

第101SS重戦車大隊のヴィットマン。

クロムウェル戦車1個大隊を道路上で次々に撃破し、

轟音と共にヴィレル・ヴォカージュへ突進するヴィットマン・ティーガー。

やっぱり、このシーンは血湧き肉踊りますね。

「ヴィレル‐ボカージュ―ノルマンディ戦場写真集」買い忘れてました。。

本書ではちょこちょこ出てくるロンメルですが、それよりも頻繁に登場するのは

西方装甲軍司令官のガイル・フォン・シュヴァッペンブルクです。

ヤーボの襲来によって幕僚たちを失い、自身も怪我を負った彼ですが、

「ベルヒテスガーデンの戦略家ども」を批判し、OKWの作戦部長であるヨードルに対しても、

「あの砲兵あがりが・・」と全面否定。

「OKWは常に状況を極度に楽観視し、その決定は常に間違っているうえに、伝達が遅すぎる」

という報告書をロンメルの支持を得たうえでOKWに送り付けます。

そしてその結果は、当然、シュヴァッペンブルクの解任。

後任にはエーベルバッハ装甲兵大将というヒトラーの決定です。

また、芋づる式にルントシュテットも解任され、クルーゲに席を譲ることに。。

この際、ロンメルも一緒に・・と考えるヒトラーですが、「ロンメル元帥の解任は、

前線だけでなく、ドイツ全土の士気低下に繋がり、対外的にも逆効果」という

エーベルバッハの進言もあって見送りに。。

それでも先輩元帥クルーゲの挑戦的な所信表明にロンメルとの激しい口論が始まります。

そして前線を視察したクルーゲは自分の不明を恥じ、ロンメルに謝罪して、

彼の大局観を受け入れるのでした。

その頃、激戦の続く米軍の前線では、ドイツ軍の巧者ぶりを改めて認識せざるを得ません。

恐怖心からドイツ軍の戦車はすべて「ティーガー」であり、

すべての火砲は「ハチハチ」であるとみなされ、

東部戦線で赤軍を相手に闘い続けてきたベテラン兵士はあらゆる戦場テクニックを駆使します。

地面に穴を掘るのが遅い連合軍兵士は、しばしばドイツ側が掘ったタコツボを流用。

するとそこには多くの場合、ブービートラップが仕掛けられており、対人地雷の餌食に。。

また、手榴弾1箱をさりげなく残しておき、何発かはピンを抜いた瞬間に爆発するよう手を加え・・。

カルピケ飛行場をめぐる壮絶な戦いも細かい映写で印象的です。

復讐に燃えるカナダ軍と、彼らを援護する戦艦ロドニーの艦砲射撃。

村と飛行場を守る「ヒトラーユーゲント師団」の残余の若き擲弾兵たちに、

Ⅳ号戦車5両、88㎜砲を擁する砲兵中隊、そしてその発射音から連合軍兵士たちから

「キーキー・ミニー」と呼ばれていたネーベルヴェルファー多連装ロケット砲の数個中隊です。

「狂戦士」と化したカナダ兵は、瀕死の重傷を負った武装SS兵士を見つけると、

その喉を尽くかき切っていったとされ、「この日は双方とも一人の捕虜も取らなかった」。

この上巻の最後には、6月末の時点で米英軍それぞれの損害が34000人、25000人であり、

同じくドイツ軍が80000人という数字がとても印象的です。

確かにこの数字だけ見ると、ここまで互角ですねぇ。

東部戦線に比べて西部戦線は・・という話も良く聞きますが、

本書ではソコはやっぱり戦争です。

ドイツ軍は武装SSを中心に確かに荒っぽいですが、

デビュー戦となった米軍兵士は、ビビっては敵かどうかを判断する前に

とにかく撃ちまくってしまいますし、KレーションやCレーションに飽きては、

ノルマンディの農家で略奪を働いて、捕獲した豚に「ヘルマン・ゲーリング」と名付けて

撲殺を図り、めでたく丸焼きにするといった連中も出てくる始末です。

まさに「誰にも書けなかった戦争の現実」を彷彿とさせますね。。

2012-12-15 09:03

nice!(0)

コメント(2)

トラックバック(0)

大破したグライダー…遠すぎた橋でも印象的でした。

by 三鷹 (2012-12-19 00:41)

あ~、遠すぎた橋・・良いですねぇ。

史上最大の作戦より好きです。年末になると観たくなります。

by ヴィトゲンシュタイン (2012-12-19 07:00)