ドレスデン逍遥 -華麗な文化都市の破壊と再生の物語- [ドイツの都市と歴史]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

川口 マーン惠美 著の「ドレスデン逍遥」を読破しました。

何度かこの「独破戦線」では、1945年2月の「ドレスデン爆撃」について触れています。

「ドイツを焼いた戦略爆撃 1940-1945」も強烈な一冊でしたが、

以前から「ドレスデン爆撃」に特化した本を読みたいと思っていました。

本書を見つけたのもそんな経緯からですが、

シュトゥットガルトに20年来住んでいる著者が復興したドレスデンを訪れ、

無差別爆撃で廃虚となったこの街の歴史をカラー写真も交えて紹介してくれるものです。

序文では、1871年までいくつもの邦国に分かれていたドイツと、

そのひとつであるザクセン国の首都として繁栄したドレスデンの歴史を紹介。

著者は交通博物館で、空襲直後のドレスデン市内の様子をフィルムで見て、

大きな衝撃を受けます。

そして宿に選んだペンションの老夫人から、空爆の体験談を聞くことに・・。

老夫人は1945年当時、11歳の双子の姉妹。

歳の離れた2人の姉は子供も生まれたばかりで市の中心街に住んでいます。

そんな大好きな姉のところへ遊びに行き、「また明日」と別れた晩、

英国からは四発爆撃機ランカスター243機が飛び立ちます。

二波に分かれ、ドルトムントなどへの陽動攻撃も含めると、合計1180機が投入された大作戦。

午後10時、ドレスデン市内に空襲警報が鳴り響くと、寝入りばなを母親起こされた姉妹は

リュックサックを背負って地下室へ・・。

ドイツ本土はルール地方やベルリン、ケルン、ハンブルクと執拗な爆撃によって

半身不随の状態であったにも関わらず、

ドレスデンといえば、これまでわずか2回の爆撃があっただけ。

戦後、連合軍司令部が置かれる予定だ・・、とか、

チェコに割譲される予定になっているからだ・・とか、

チャーチル首相の叔母さんが住んでいるからだ・・とか、

バロック建築の文化的価値が高いから・・、という噂が、

爆撃されない理由とされています。

実際、重工業や軍需産業は存在せず、煙草やチョコレート、ガラスに陶磁器といった軽工業だけで、

せいぜい、近郊にレンズやレーダーを作る精密機械工場が存在しているのみ。

数週間前にはいくつかの高射砲は取り外されて、ライプツィヒやベルリンなどの

多くの危機に晒されている都市に移され、88㎜砲も対戦車用に東部戦線へと送られています。

そんなこともあって、今夜の空襲警報を本気にしない市民も・・。

そして大編隊による空爆が始まります。高性能爆弾で屋根を破壊してから、焼夷弾の雨・・。

あちこちで巨大なファイヤーストームが発生すると、地表では物凄い真空状態となり、

その強風と、凄まじい火力のため、たとえ火中に吸い込まれなかったとしても、

一瞬のうちに皮膚が乾燥し、血液と体液が蒸発して即死します。

さらに酸素欠乏で窒息したり、熱風を吸い込んで肺が溶けたり、破裂したり・・。

3時間後の第二波は倍以上の大編隊、529機で襲来。

この時間差攻撃は、すでに始まっている消火活動を妨害し、被害を拡大しようという意図が

あるわけですが、予想以上の大火災のため、目標を中心部から周辺地域に変更するのでした。

このようにして、第一波のあと、疎開の子供たちを乗せて発車を待っていた列車は

瞬く間に火に包まれ、子供たちは全員丸焼きに。

地下に避難していた人々も、すでに外は火の海で脱出は叶わず、地下室がそのまま棺桶に・・。

川に辿り着いた人たちは、水の上を舐めるように走る業火に晒されて、一瞬のうちに焼け死にます。

ようやく一夜が明けると、お昼には米軍による第三波である昼間爆撃が・・。

500㌧の爆弾と300㌧の焼夷弾。

これでもか・・とばかりに、エルベ河畔にいた被災者を機銃掃射で狙い撃ちします。

この第1章では、11歳の双子の姉妹の姉たちが命を落とした話だけではなく、

ドレスデン空襲という地獄から生き残った数人の回想録や

英空軍の通信記録まで掲載して、なかなか迫力あるものに仕上がっています。

興味のある方は映画「ドレスデン-運命の日」をご覧なっても良いんじゃないでしょうか。

ヴィトゲンシュタインは未見ながら有名な「スローターハウス5」、

映画よりも、小説の方を読んでみたくなりました。

63ページからは第2章、「アウグスト強王とコーゼル伯爵夫人」と題して、

ドレスデンの歴史上、最も有名な人物であるアウグスト強王と側室女性の運命を中心に、

1700年代からのザクセンの繁栄、そしてこのザクセン王がポーランド王にもなったり、

スウェーデンとの戦争、また宮殿などもカラー写真で紹介します。

第3章は「磁器」のお話。

ヴィトゲンシュタインも「なんでも鑑定団」を見ていたおかげで、

ドレスデンといえば「マイセン」であるくらいの知識はありました。

本書ではヨーロッパでは18世紀に入っても磁器を製造することが出来ず、

そのため、王侯貴族は中国や日本からの輸入品を宝石のように扱っていたという歴史から、

アウグスト強王の執念も手伝って、初めて磁器の製造に成功して、マイセンに・・。

ふ~ん。コレも面白いですね。勉強になりました。

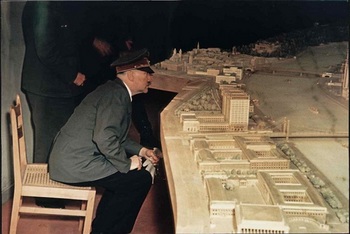

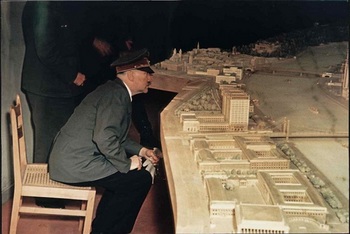

次の章「ドレスデン美術館めぐり」では、1939年、ドレスデン美術館館長ポッセが

「総統の特別全権大使」に任命され、ヒトラーが故郷のリンツに建築しようとしていた

「総統美術館」のための芸術作品を選ぶことや、新しい作品を集め、またはユダヤ人から没収し、

ウィーンに保管してある作品を鑑定し、目録作りをする・・という話も興味深かったですね。

実はこの手の本を探しているんでけどねぇ・・。

ドレスデンの音楽の章と続き、最後の章は「聖母教会の奇跡」です。

著者が最初に訪れた時に目にした、復元工事中の聖母教会。

1743年に完成したこの教会は第1章の大空襲によって崩壊してしまいます。

そして翌月から始まった瓦礫の片づけ作業がすべて終了したのは20年後・・。

戦後、東ドイツとなったドレスデン。政府はスターリン好みの巨大な多目的ホールや、

巨大高層住宅といった東ベルリンのような復興を意図しますが、

市民はバロック建築の復元を望みます。

多くの寄付が集められ、聖母教会の瓦礫の山から使えそうな石が回収されます。

「宗教はアヘン」として教会を憎むウルブリヒトは、やはり廃墟となっていたソフィア教会を爆破し、

ドイツで最も古い教会のひとつ、ライプツィヒの大学教会も爆破するという人物です。

しかし予算不足で聖母教会の瓦礫の撤去は行われないまま、やがて東西ドイツ統一へ。。

復元にはコンピュータが使われ、使える石も同じ場所にという徹底ぶり。

2005年現在で、世界中からの寄付金は1億ユーロにもなり、

丸屋根のてっぺんには高さ7.6メートルの金色の十字架が取り付けられますが、

これを寄贈したのは、1945年にドレスデンを火の海にした英国です。

さらにこの「平和の十字架」を鋳造した人物の父親が、あの爆撃に参加していたという

とんでもない偶然も・・。

最初のドレスデン空爆以降は、18世紀からの歴史や、マイセンの陶器といった文化、

そして最後は聖母教会の修復と、第2次大戦に特化したものではありませんが、

とてもわかりやすく、かつ、勉強にもなりました。

261ページですから、1日で読んでしまいましたが、特に最後の聖母教会の件は、

以前にNHKの番組である程度、知っていたにもかかわらず、ちょっと感動してしまいました。

豪華絢爛な生活を送るドイツの王族や貴族たちですが、

その料理といえば、フランスやイタリアから料理人を連れてきて・・。

ということで、ドイツでは独自の料理が発達しなかったということです。

コレは面白いですね。

確かに「高級ドイツ料理」、「ドイツ宮廷料理」とかって聞いたことがありません。

実は「アイスバイン」も食べたことないですし、

上野のとんかつ御三家を食べて育ったヴィトゲンシュタインは、

「ウィンナーシュニッツェル」は大好きなんですが、コレ実はオーストリア料理なんですね。。

しかも、もともとは「ミラノ風カツレツ」をウィーン持ち込んだものだとか・・。

著者は「ドイツ料理万歳!」という本も書いているので、

ちょっと読んでみようか・・という気になりました。

川口 マーン惠美 著の「ドレスデン逍遥」を読破しました。

何度かこの「独破戦線」では、1945年2月の「ドレスデン爆撃」について触れています。

「ドイツを焼いた戦略爆撃 1940-1945」も強烈な一冊でしたが、

以前から「ドレスデン爆撃」に特化した本を読みたいと思っていました。

本書を見つけたのもそんな経緯からですが、

シュトゥットガルトに20年来住んでいる著者が復興したドレスデンを訪れ、

無差別爆撃で廃虚となったこの街の歴史をカラー写真も交えて紹介してくれるものです。

序文では、1871年までいくつもの邦国に分かれていたドイツと、

そのひとつであるザクセン国の首都として繁栄したドレスデンの歴史を紹介。

著者は交通博物館で、空襲直後のドレスデン市内の様子をフィルムで見て、

大きな衝撃を受けます。

そして宿に選んだペンションの老夫人から、空爆の体験談を聞くことに・・。

老夫人は1945年当時、11歳の双子の姉妹。

歳の離れた2人の姉は子供も生まれたばかりで市の中心街に住んでいます。

そんな大好きな姉のところへ遊びに行き、「また明日」と別れた晩、

英国からは四発爆撃機ランカスター243機が飛び立ちます。

二波に分かれ、ドルトムントなどへの陽動攻撃も含めると、合計1180機が投入された大作戦。

午後10時、ドレスデン市内に空襲警報が鳴り響くと、寝入りばなを母親起こされた姉妹は

リュックサックを背負って地下室へ・・。

ドイツ本土はルール地方やベルリン、ケルン、ハンブルクと執拗な爆撃によって

半身不随の状態であったにも関わらず、

ドレスデンといえば、これまでわずか2回の爆撃があっただけ。

戦後、連合軍司令部が置かれる予定だ・・、とか、

チェコに割譲される予定になっているからだ・・とか、

チャーチル首相の叔母さんが住んでいるからだ・・とか、

バロック建築の文化的価値が高いから・・、という噂が、

爆撃されない理由とされています。

実際、重工業や軍需産業は存在せず、煙草やチョコレート、ガラスに陶磁器といった軽工業だけで、

せいぜい、近郊にレンズやレーダーを作る精密機械工場が存在しているのみ。

数週間前にはいくつかの高射砲は取り外されて、ライプツィヒやベルリンなどの

多くの危機に晒されている都市に移され、88㎜砲も対戦車用に東部戦線へと送られています。

そんなこともあって、今夜の空襲警報を本気にしない市民も・・。

そして大編隊による空爆が始まります。高性能爆弾で屋根を破壊してから、焼夷弾の雨・・。

あちこちで巨大なファイヤーストームが発生すると、地表では物凄い真空状態となり、

その強風と、凄まじい火力のため、たとえ火中に吸い込まれなかったとしても、

一瞬のうちに皮膚が乾燥し、血液と体液が蒸発して即死します。

さらに酸素欠乏で窒息したり、熱風を吸い込んで肺が溶けたり、破裂したり・・。

3時間後の第二波は倍以上の大編隊、529機で襲来。

この時間差攻撃は、すでに始まっている消火活動を妨害し、被害を拡大しようという意図が

あるわけですが、予想以上の大火災のため、目標を中心部から周辺地域に変更するのでした。

このようにして、第一波のあと、疎開の子供たちを乗せて発車を待っていた列車は

瞬く間に火に包まれ、子供たちは全員丸焼きに。

地下に避難していた人々も、すでに外は火の海で脱出は叶わず、地下室がそのまま棺桶に・・。

川に辿り着いた人たちは、水の上を舐めるように走る業火に晒されて、一瞬のうちに焼け死にます。

ようやく一夜が明けると、お昼には米軍による第三波である昼間爆撃が・・。

500㌧の爆弾と300㌧の焼夷弾。

これでもか・・とばかりに、エルベ河畔にいた被災者を機銃掃射で狙い撃ちします。

この第1章では、11歳の双子の姉妹の姉たちが命を落とした話だけではなく、

ドレスデン空襲という地獄から生き残った数人の回想録や

英空軍の通信記録まで掲載して、なかなか迫力あるものに仕上がっています。

興味のある方は映画「ドレスデン-運命の日」をご覧なっても良いんじゃないでしょうか。

ヴィトゲンシュタインは未見ながら有名な「スローターハウス5」、

映画よりも、小説の方を読んでみたくなりました。

63ページからは第2章、「アウグスト強王とコーゼル伯爵夫人」と題して、

ドレスデンの歴史上、最も有名な人物であるアウグスト強王と側室女性の運命を中心に、

1700年代からのザクセンの繁栄、そしてこのザクセン王がポーランド王にもなったり、

スウェーデンとの戦争、また宮殿などもカラー写真で紹介します。

第3章は「磁器」のお話。

ヴィトゲンシュタインも「なんでも鑑定団」を見ていたおかげで、

ドレスデンといえば「マイセン」であるくらいの知識はありました。

本書ではヨーロッパでは18世紀に入っても磁器を製造することが出来ず、

そのため、王侯貴族は中国や日本からの輸入品を宝石のように扱っていたという歴史から、

アウグスト強王の執念も手伝って、初めて磁器の製造に成功して、マイセンに・・。

ふ~ん。コレも面白いですね。勉強になりました。

次の章「ドレスデン美術館めぐり」では、1939年、ドレスデン美術館館長ポッセが

「総統の特別全権大使」に任命され、ヒトラーが故郷のリンツに建築しようとしていた

「総統美術館」のための芸術作品を選ぶことや、新しい作品を集め、またはユダヤ人から没収し、

ウィーンに保管してある作品を鑑定し、目録作りをする・・という話も興味深かったですね。

実はこの手の本を探しているんでけどねぇ・・。

ドレスデンの音楽の章と続き、最後の章は「聖母教会の奇跡」です。

著者が最初に訪れた時に目にした、復元工事中の聖母教会。

1743年に完成したこの教会は第1章の大空襲によって崩壊してしまいます。

そして翌月から始まった瓦礫の片づけ作業がすべて終了したのは20年後・・。

戦後、東ドイツとなったドレスデン。政府はスターリン好みの巨大な多目的ホールや、

巨大高層住宅といった東ベルリンのような復興を意図しますが、

市民はバロック建築の復元を望みます。

多くの寄付が集められ、聖母教会の瓦礫の山から使えそうな石が回収されます。

「宗教はアヘン」として教会を憎むウルブリヒトは、やはり廃墟となっていたソフィア教会を爆破し、

ドイツで最も古い教会のひとつ、ライプツィヒの大学教会も爆破するという人物です。

しかし予算不足で聖母教会の瓦礫の撤去は行われないまま、やがて東西ドイツ統一へ。。

復元にはコンピュータが使われ、使える石も同じ場所にという徹底ぶり。

2005年現在で、世界中からの寄付金は1億ユーロにもなり、

丸屋根のてっぺんには高さ7.6メートルの金色の十字架が取り付けられますが、

これを寄贈したのは、1945年にドレスデンを火の海にした英国です。

さらにこの「平和の十字架」を鋳造した人物の父親が、あの爆撃に参加していたという

とんでもない偶然も・・。

最初のドレスデン空爆以降は、18世紀からの歴史や、マイセンの陶器といった文化、

そして最後は聖母教会の修復と、第2次大戦に特化したものではありませんが、

とてもわかりやすく、かつ、勉強にもなりました。

261ページですから、1日で読んでしまいましたが、特に最後の聖母教会の件は、

以前にNHKの番組である程度、知っていたにもかかわらず、ちょっと感動してしまいました。

豪華絢爛な生活を送るドイツの王族や貴族たちですが、

その料理といえば、フランスやイタリアから料理人を連れてきて・・。

ということで、ドイツでは独自の料理が発達しなかったということです。

コレは面白いですね。

確かに「高級ドイツ料理」、「ドイツ宮廷料理」とかって聞いたことがありません。

実は「アイスバイン」も食べたことないですし、

上野のとんかつ御三家を食べて育ったヴィトゲンシュタインは、

「ウィンナーシュニッツェル」は大好きなんですが、コレ実はオーストリア料理なんですね。。

しかも、もともとは「ミラノ風カツレツ」をウィーン持ち込んだものだとか・・。

著者は「ドイツ料理万歳!」という本も書いているので、

ちょっと読んでみようか・・という気になりました。

こんばんは!

スローターハウス5、大昔原作を買って持ってたんですが、ひっこしやらなんやらで行方不明になってしまいました。

話が結構複雑なので、映画化は難しいと言われていたそうですが、とてもいい仕上がりで、戦争末期のドレスデンの様子もばっちりです。ドレスデンの場面に流れる格調高いクラッシック音楽もいい感じですよ。ぜひDVDの方も観てやってください!

by ハッポの父 (2012-11-26 22:14)

ど~も~。

スローターハウス5の原作本をいま買いました~。

ボクは映画のタイトルとして知ってましたが、確かに世界的にも映画の方が有名だったと思います。でもまぁ、コレは原作から行きたいですねぇ。

映画の監督はあのジョージ・ロイ・ヒルですね。

調べてみると、ボクが大好きな「『明日に向って撃て!」と「スティング」のちょうど間に作られたという・・。ダイアン・レインが可愛かった「リトル・ロマンス」も彼が監督でしたか。。こりゃもうDVDも買うしかありませんね!

ありがとうございました!

by ヴィトゲンシュタイン (2012-11-27 19:47)