大砲撃戦 -野戦の主役、列強の火砲- [第二次世界大戦ブックス]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

イアン・V.フォッグ著の「大砲撃戦」を再度、読破しました。

実は「第二次世界大戦ブックス」を買い集める前、本書を読んだことがあります。

1985年発刊の「第二次世界大戦文庫」で、この「大砲撃戦」を読んだんですが、

あまり印象に残っていませんでした。

「~文庫」とは「~ブックス」を文庫化したものですが、

「~ブックス」の面白さを理解しているヴィトゲンシュタインとしては、ちょっと疑問・・。

そんなことで改めて1972年発刊の「~ブックス」を購入し、読み比べすること決意しました。

まずは、第1次大戦の塹壕戦の主役として活躍した各国の火砲と砲兵の歴史を紹介。

英米が陸軍主導で設計・開発が行われたのに対して、ドイツは火砲メーカーに頼り、

射距離と弾丸、火砲そのものの重量についてを要求するだけで、

メーカーが思うように研究開発を行っていた・・と、その違いにも触れ、

ヴェルサイユ条約によって、クルップ社は口径17cm以上の火砲の製造を禁止され、

ラインメタル社に至ってはソレ以下の火砲さえ禁止されたということです。

第2章ではカノン砲(加農砲)や榴弾砲、臼砲、迫撃砲といった火砲の種類と用途などを

詳しく解説。う~ん。知ってたようで、結構知らないことが多いですねぇ。

まるで新米砲兵になって授業を受けているような感じで、とっても勉強になります。

第3章からいわゆる「野戦砲」の運用についての解説が始まりますが、この野戦砲という名称は

各国がそれぞれの見解に従って分類しているに過ぎず、「意味のないもの」だそうで、

それでも野戦砲としては口径150㎜までの機動力のある「歩兵砲」、「野砲」、「中砲」に

分類できるそうです。

基本的には種類ごとに英米、続いてドイツ、最後にソ連、日本という流れで紹介。

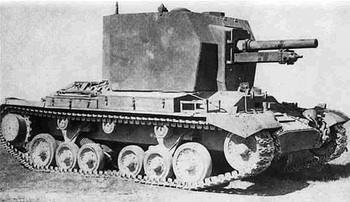

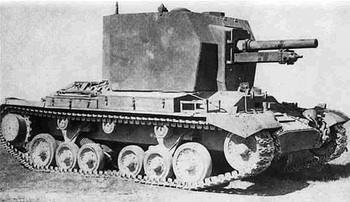

ここではヴァレンタイン戦車の車体に25ポンド砲を載せた「英軍初の自走砲」の写真がありましたが、

この英軍の「ビショップ自走砲」って初めて見ました・・。確かにあってもおかしくないですが・・。

「~文庫」の記憶を失っているのも恐ろしいですね。

ソ連、日本はほとんどオマケ・・というか、特筆に価する砲はそれほどありません。

第4章「戦車をやっつけろ!」では、各国の対戦車砲を紹介します。

いつも「第二次世界大戦ブックス」の紹介では、タイトルや副題をイジりますが、

本書はこの章タイトルが笑っちゃいます。。

火砲の開発に後れを取っていた感のあるドイツですが、

ラインメタル社が37㎜PaK35/36を開発し、スペイン内戦で試用されて、

第一線兵器として各国をリードします。

ドイツ軍の誇る「ハチ・ハチ」。

88㎜高射砲はこの「独破戦線」でも何度も登場し、対戦車兵器としても活躍していますが、

この章では高射砲としての「ハチ・ハチ」(FraK)ではなく

対戦車砲(PaK)として開発された「ハチ・ハチ」が紹介されます。

アフリカ軍団の砂漠という遮るもののない特殊な場所での戦いに

対戦車砲として使われた88㎜高射砲。

しかし精密な高射砲が対戦車砲として使われることを空軍の高射砲部隊は快く思っていません。

そして75㎜対戦車砲がすでにソ連軍戦車の装甲に対応できなくなったことから

対戦車砲PaK43/41が開発されたということです。

この対戦車砲である「8.8cm PaK」の話では、ドイツ軍が自走砲にも乗せたとして

「ホーネット」という名前で登場。

正確には「ホルニッセ」、どちらを訳してもスズメバチですが、

名称変更した「ナースホルン」も、「リノセロ」とサイを英語読みしています。

よくケーニッヒスティーガーを英語読みしたキングタイガーやロイヤルタイガーというのは聞きますが、

連合軍はホーネットなんて呼んでたのでしょうかねぇ。英語の翻訳ですからわからなくもないですが、

いまでは米戦闘機としてのほうが有名なので、なんともいえない違和感があります。。

しかし、対戦車砲に疎いヴィトゲンシュタインとしては8.8cm PaKも含め、

大変勉強になりました。

徹甲弾や徹甲榴弾の2種類から始まる、対戦車用弾薬の開発の歴史についても同様です。

20projectile.jpg)

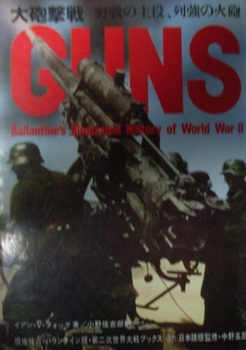

第5章は「飛行機をやっつけろ!」。。

言わずもがなの高射砲ですが、やっぱりそうきましたか・・。

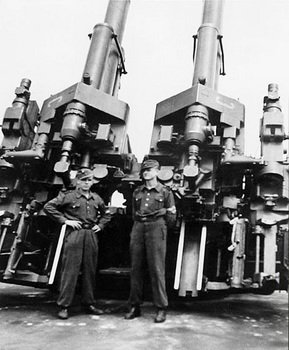

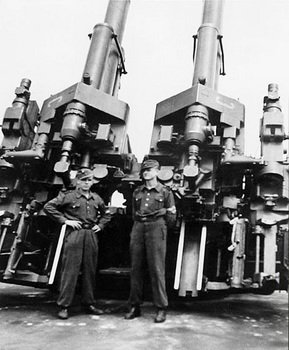

88㎜高射砲が表紙と同様、この章の主役ですが、米軍の120㎜高射砲の写真も出てきますし、

ドイツ軍も「ハチ・ハチ」を凌ぐ128㎜二連装高射砲というのを作っていました。

いや~、コレはまったく知りませんでした。

それにしても88mmも8.8cmという表現もあったり、

英国ではインチのポンドと、統一されていないのが「砲」を比べるときの難点ですが、

本書ではこれらについても「37㎜砲に相当するのは2ポンド砲である」とか

「75㎜(3インチ)の寸法・・」とある程度書かれているので助かります。

.jpg)

次の章はお待ちかね「巨人砲」です。

運用の面から言うと、ここまでは歩兵、砲兵、高射砲部隊といった師団に属する砲でしたが、

「重砲」や「超重砲」は、軍団ないしは軍に属する独立大隊が運用します。

英軍の重砲は主に第1次大戦での遺物に、せいぜい改良を加える程度・・。

一方、再軍備で新たに開発を始めたドイツは150㎜砲に210㎜カノン砲と続き、

124㌧の怪物「カール自走臼砲」も登場。

「海岸砲」の章には列車砲も含まれます。

1940年、ドイツ軍の本土上陸を危惧する英軍は、海岸線への列車砲配置のため、

将校を派遣します。鉄道幹線に近い理想的な谷に行くと地図にも載っていない古い線路が

森へと延びており、その奥の風雨にさらされた小屋には9.2インチ列車砲が・・。

そこへ1918年からこの火砲を手入れし続けていた「砲の番人」である老人が姿を現し・・、

という寓話のようなエピソードが楽しいですね。

ドイツは第1次大戦での有名な「パリ砲」を海軍が運用したことから、その影を薄くすべく、

陸軍が長距離砲の開発に勤しみ、「テオドール・ブルーノ」を筆頭とした列車砲を開発します。

最終的には800㎜砲の怪物、「グスタフ/ドーラ」がセヴァストポリ要塞やワルシャワ反乱に投入。

.jpg)

フランス海岸に設置された海岸砲はシャルンホルストやグナイゼナウの主砲として開発された

38㎝の「ジークフリート艦砲」に、リンデマン砲台に3門据えられた

40.6㎝の「アドルフ艦砲」がドイツ軍最大の海岸砲だったということです。

海岸砲について書かれたものは初めて読んだ気がしますね。

著者は砲兵の専門家で、原著の発刊当時、英陸軍内に16人しかいない「一級砲術家」の

称号を持つプロだそうですが、、英米寄りでもなく、ドイツ軍の砲も充分に評価し、

「ドアノッカー」と揶揄されたドイツ軍の37㎜PaKが「たいしたものではないというのは酷いよ」と

当初は充分に役に立ったのだとしていたり、

ドーヴァー海峡をブレスト艦隊が突破したことでも、「追撃中の英艦艇に危険を与えるため、

射撃禁止されていた」として海岸砲兵の彼らに責任はないと擁護しています。

無反動砲や変り種のムカデ砲、「ホッホドルックプンペ」が紹介された後は、

訳者さんが書く、「日本陸軍の火砲」です。

本文ではあまり日本の火砲に触れられていないのがよほど悔しかったのか、

良いのもあるんだよ的な感じで書かれていますが、

この訳者さんは只者ではなく、第2次大戦中は砲兵将校として戦闘に参加し、

無反動砲やロケット砲の研究開発に参与した経歴の持ち主です。

そして大戦末期に驚異的な15㎝高射砲が高度1万mで飛来するB-29に対して開発され、

東京の久我山に2門据えられてたものの、すぐに終戦・・。

米軍の専門家がコレを観て驚嘆し、1門が米国に送られたという運命を語ります。

気になってちょっと調べてみましたが、制式には「五式十五糎高射砲」というもののようです。

同人誌も出ているみたいですね。

読み終えて「第二次世界大戦文庫」と見比べてみましたが、

まぁ、写真も同じように掲載されていますが、大きさが違うので

インパクトは「~ブックス」のほうがありますね。

それから最後の訳者さんの書かれた日本の章はまるまるカットし、訳者さんも変更。。

章のタイトルも「戦車をやっつけろ!」や「「飛行機ををやっつけろ!」が

それぞれ「対戦車砲」と「高射砲」に変更されていました。

あくまで趣味の問題ですが、「~ブックス」のセンスが好きだなぁ~。

イアン・V.フォッグ著の「大砲撃戦」を再度、読破しました。

実は「第二次世界大戦ブックス」を買い集める前、本書を読んだことがあります。

1985年発刊の「第二次世界大戦文庫」で、この「大砲撃戦」を読んだんですが、

あまり印象に残っていませんでした。

「~文庫」とは「~ブックス」を文庫化したものですが、

「~ブックス」の面白さを理解しているヴィトゲンシュタインとしては、ちょっと疑問・・。

そんなことで改めて1972年発刊の「~ブックス」を購入し、読み比べすること決意しました。

まずは、第1次大戦の塹壕戦の主役として活躍した各国の火砲と砲兵の歴史を紹介。

英米が陸軍主導で設計・開発が行われたのに対して、ドイツは火砲メーカーに頼り、

射距離と弾丸、火砲そのものの重量についてを要求するだけで、

メーカーが思うように研究開発を行っていた・・と、その違いにも触れ、

ヴェルサイユ条約によって、クルップ社は口径17cm以上の火砲の製造を禁止され、

ラインメタル社に至ってはソレ以下の火砲さえ禁止されたということです。

第2章ではカノン砲(加農砲)や榴弾砲、臼砲、迫撃砲といった火砲の種類と用途などを

詳しく解説。う~ん。知ってたようで、結構知らないことが多いですねぇ。

まるで新米砲兵になって授業を受けているような感じで、とっても勉強になります。

第3章からいわゆる「野戦砲」の運用についての解説が始まりますが、この野戦砲という名称は

各国がそれぞれの見解に従って分類しているに過ぎず、「意味のないもの」だそうで、

それでも野戦砲としては口径150㎜までの機動力のある「歩兵砲」、「野砲」、「中砲」に

分類できるそうです。

基本的には種類ごとに英米、続いてドイツ、最後にソ連、日本という流れで紹介。

ここではヴァレンタイン戦車の車体に25ポンド砲を載せた「英軍初の自走砲」の写真がありましたが、

この英軍の「ビショップ自走砲」って初めて見ました・・。確かにあってもおかしくないですが・・。

「~文庫」の記憶を失っているのも恐ろしいですね。

ソ連、日本はほとんどオマケ・・というか、特筆に価する砲はそれほどありません。

第4章「戦車をやっつけろ!」では、各国の対戦車砲を紹介します。

いつも「第二次世界大戦ブックス」の紹介では、タイトルや副題をイジりますが、

本書はこの章タイトルが笑っちゃいます。。

火砲の開発に後れを取っていた感のあるドイツですが、

ラインメタル社が37㎜PaK35/36を開発し、スペイン内戦で試用されて、

第一線兵器として各国をリードします。

ドイツ軍の誇る「ハチ・ハチ」。

88㎜高射砲はこの「独破戦線」でも何度も登場し、対戦車兵器としても活躍していますが、

この章では高射砲としての「ハチ・ハチ」(FraK)ではなく

対戦車砲(PaK)として開発された「ハチ・ハチ」が紹介されます。

アフリカ軍団の砂漠という遮るもののない特殊な場所での戦いに

対戦車砲として使われた88㎜高射砲。

しかし精密な高射砲が対戦車砲として使われることを空軍の高射砲部隊は快く思っていません。

そして75㎜対戦車砲がすでにソ連軍戦車の装甲に対応できなくなったことから

対戦車砲PaK43/41が開発されたということです。

この対戦車砲である「8.8cm PaK」の話では、ドイツ軍が自走砲にも乗せたとして

「ホーネット」という名前で登場。

正確には「ホルニッセ」、どちらを訳してもスズメバチですが、

名称変更した「ナースホルン」も、「リノセロ」とサイを英語読みしています。

よくケーニッヒスティーガーを英語読みしたキングタイガーやロイヤルタイガーというのは聞きますが、

連合軍はホーネットなんて呼んでたのでしょうかねぇ。英語の翻訳ですからわからなくもないですが、

いまでは米戦闘機としてのほうが有名なので、なんともいえない違和感があります。。

しかし、対戦車砲に疎いヴィトゲンシュタインとしては8.8cm PaKも含め、

大変勉強になりました。

徹甲弾や徹甲榴弾の2種類から始まる、対戦車用弾薬の開発の歴史についても同様です。

20projectile.jpg)

第5章は「飛行機をやっつけろ!」。。

言わずもがなの高射砲ですが、やっぱりそうきましたか・・。

88㎜高射砲が表紙と同様、この章の主役ですが、米軍の120㎜高射砲の写真も出てきますし、

ドイツ軍も「ハチ・ハチ」を凌ぐ128㎜二連装高射砲というのを作っていました。

いや~、コレはまったく知りませんでした。

それにしても88mmも8.8cmという表現もあったり、

英国ではインチのポンドと、統一されていないのが「砲」を比べるときの難点ですが、

本書ではこれらについても「37㎜砲に相当するのは2ポンド砲である」とか

「75㎜(3インチ)の寸法・・」とある程度書かれているので助かります。

.jpg)

次の章はお待ちかね「巨人砲」です。

運用の面から言うと、ここまでは歩兵、砲兵、高射砲部隊といった師団に属する砲でしたが、

「重砲」や「超重砲」は、軍団ないしは軍に属する独立大隊が運用します。

英軍の重砲は主に第1次大戦での遺物に、せいぜい改良を加える程度・・。

一方、再軍備で新たに開発を始めたドイツは150㎜砲に210㎜カノン砲と続き、

124㌧の怪物「カール自走臼砲」も登場。

「海岸砲」の章には列車砲も含まれます。

1940年、ドイツ軍の本土上陸を危惧する英軍は、海岸線への列車砲配置のため、

将校を派遣します。鉄道幹線に近い理想的な谷に行くと地図にも載っていない古い線路が

森へと延びており、その奥の風雨にさらされた小屋には9.2インチ列車砲が・・。

そこへ1918年からこの火砲を手入れし続けていた「砲の番人」である老人が姿を現し・・、

という寓話のようなエピソードが楽しいですね。

ドイツは第1次大戦での有名な「パリ砲」を海軍が運用したことから、その影を薄くすべく、

陸軍が長距離砲の開発に勤しみ、「テオドール・ブルーノ」を筆頭とした列車砲を開発します。

最終的には800㎜砲の怪物、「グスタフ/ドーラ」がセヴァストポリ要塞やワルシャワ反乱に投入。

.jpg)

フランス海岸に設置された海岸砲はシャルンホルストやグナイゼナウの主砲として開発された

38㎝の「ジークフリート艦砲」に、リンデマン砲台に3門据えられた

40.6㎝の「アドルフ艦砲」がドイツ軍最大の海岸砲だったということです。

海岸砲について書かれたものは初めて読んだ気がしますね。

著者は砲兵の専門家で、原著の発刊当時、英陸軍内に16人しかいない「一級砲術家」の

称号を持つプロだそうですが、、英米寄りでもなく、ドイツ軍の砲も充分に評価し、

「ドアノッカー」と揶揄されたドイツ軍の37㎜PaKが「たいしたものではないというのは酷いよ」と

当初は充分に役に立ったのだとしていたり、

ドーヴァー海峡をブレスト艦隊が突破したことでも、「追撃中の英艦艇に危険を与えるため、

射撃禁止されていた」として海岸砲兵の彼らに責任はないと擁護しています。

無反動砲や変り種のムカデ砲、「ホッホドルックプンペ」が紹介された後は、

訳者さんが書く、「日本陸軍の火砲」です。

本文ではあまり日本の火砲に触れられていないのがよほど悔しかったのか、

良いのもあるんだよ的な感じで書かれていますが、

この訳者さんは只者ではなく、第2次大戦中は砲兵将校として戦闘に参加し、

無反動砲やロケット砲の研究開発に参与した経歴の持ち主です。

そして大戦末期に驚異的な15㎝高射砲が高度1万mで飛来するB-29に対して開発され、

東京の久我山に2門据えられてたものの、すぐに終戦・・。

米軍の専門家がコレを観て驚嘆し、1門が米国に送られたという運命を語ります。

気になってちょっと調べてみましたが、制式には「五式十五糎高射砲」というもののようです。

同人誌も出ているみたいですね。

読み終えて「第二次世界大戦文庫」と見比べてみましたが、

まぁ、写真も同じように掲載されていますが、大きさが違うので

インパクトは「~ブックス」のほうがありますね。

それから最後の訳者さんの書かれた日本の章はまるまるカットし、訳者さんも変更。。

章のタイトルも「戦車をやっつけろ!」や「「飛行機ををやっつけろ!」が

それぞれ「対戦車砲」と「高射砲」に変更されていました。

あくまで趣味の問題ですが、「~ブックス」のセンスが好きだなぁ~。

120mm迫撃砲PM-43の素晴らしさに気付いてしまって何か迫撃砲について良い本はないかと思って検索してたらこのサイトがヒットしました

88㎜高射砲なども好きなので大砲撃戦読んでみます良い記事を有難うございます

by 通りすがり (2016-01-17 06:35)

そりゃ、ど~も!

by ヴィトゲンシュタイン (2016-01-17 11:00)