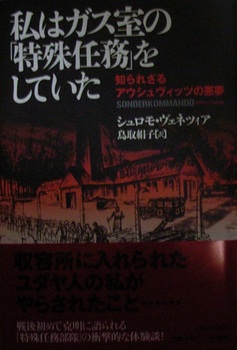

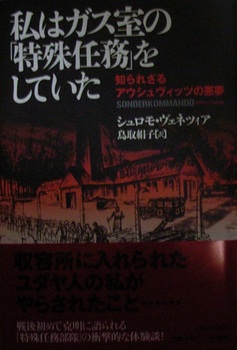

私はガス室の「特殊任務」をしていた [収容所/捕虜]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

シュロモ・ヴェネツィア著の「私はガス室の「特殊任務」をしていた」を読破しました。

3年ほど前に発刊された256ページの本書は以前からかなり気になっていたものですが、

古書価格がだいぶ安くなってきましたので490円で買ってみました。

タイトルは「私はヒトラーの秘書だった」や、「ヒットラーを焼いたのは俺だ」的な感じですが、

原題は「ゾンダーコマンド」。これは「特殊任務部隊」という意味で、

①アウシュヴィッツに到着したユダヤ人をガス室へと送り、

②死体をガス室から引き出し、

③髪の毛を切り、金歯を抜き、

④迅速に焼却する

という任務を遂行するユダヤ人被収容者の部隊のことです。

第1章は「収容前-ギリシャでの生活」です。

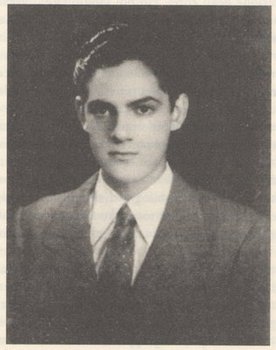

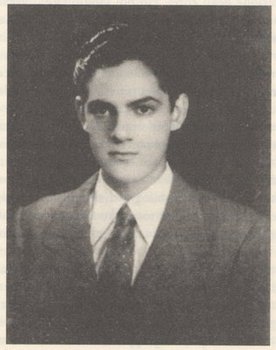

1923年、ギリシャ生まれのシュロモ・ヴェネツィアの生い立ちが語られ、

その昔、スペインにいた先祖がユダヤ人追放政策によってギリシャに落ち着く前、

イタリアに住み、その街の名前「ヴェネツィア」が家族名となったそうで、

これはスペイン系ユダヤ人には当時、家族名がなかったことが理由ということです。

そんなことからギリシャでもイタリアの市民権を持っていた「ヴェネツィア」家。

しかし父が亡くなり、戦争の足音が近づく1938年には

2つ上の兄がイタリアの学校からユダヤ人を理由に追放されて帰国・・。

1940年にイタリアがギリシャに宣戦を布告すると、兄はギリシャ警察に逮捕されますが、

進撃してくるはずのイタリア軍は逆に撃退される始末。。

結局、やって来たのは助っ人のドイツ軍なわけですが、ユダヤ人であることよりも、

同盟のイタリア人であるために、彼らはドイツ軍からも守られるのでした。

しかし1943年にイタリアが降伏すると、事態は悪化します。

1944年4月1日には「ユダヤ人」ヴェネツィア家も遂に強制収容され、

アウシュヴィッツ行きの列車に乗り込むことに・・。

この11日間にも及ぶ「死の列車の旅」は大概、壮絶なもので、

水も食料もなく、ギュウギュウ詰めのなか、排泄用の空き缶がある程度で、

到着した時には死人もわんさか・・というのが知られていますが、

彼らの場合には赤十字が食料と毛布を配ったことで、なんとか生き延びることに成功します。

本書はインタビュー形式によって進みますが、ひとつの質問に対してシュロモは

1ページから8ページほども一気に語りますので、

細々したやりとり(例えば、Q:「~だったのですか?」 A:「そうです。」)はなく、

彼の話をジックリと聞いている感じです。

第2章からはアウシュヴィッツの生活が始まります。

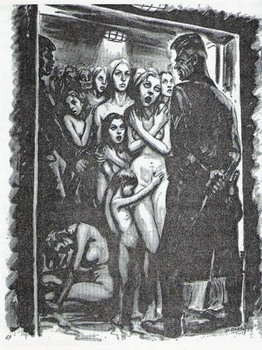

列車を降りると、鞭とビンタで2列を作らされ、選別で残ったのは男性320名。

この時に着いた2500名のうち、同様に選別された女性328名以外は、

そのままガス室行きだったということです。

また、「右、左!」と指示するドイツ人将校も「あのメンゲレだったかも知れないが、

確かじゃない」というこの部分を読んだだけで、彼がコトを大げさに、

センセーショナルなものにしようとしていないことがわかりました。

そして「アウシュヴィッツⅠ」へと送られ、腕に登録番号の入れ墨を入れられたのち、

兄や従兄たちと再会するものの、母や妹たちの運命は知れず・・。

小部屋の3段に分かれた「簡易ベッド」ひとつには、少なくとも5人が寝ます。

上段は割れた窓に近すぎて風が入ってきますが、

下段も頭から「ありがたくない物」がたくさん落ちてきます・・。

やがて「特殊任務部隊」に選抜された20歳のシュロモ。

悪名高い「アウシュヴィッツⅡ」こと、ビルケナウのバンカーへと向かいます。

ガス室から死体を引っ張り出し、墓穴へと運んで燃やす仕事を命ぜられますが、

死体を墓穴に置くのは経験のある先輩ゾンダーコマンドで、

死体を詰め過ぎて空気が通らずに火が消えるのを防ぐようにしてうまく落とします。

「アルバイト!仕事だ、ユダヤの犬どもめ!」と、たけり狂った動物のようにわめき散らし、

理性を失って死体を持ったまま動けなくなった者を射殺する「死の天使」、

恐怖のオットー・モル曹長が登場します。

焼却棟の責任者として君臨したというこの人物は初めて知りましたが、

とんでもないサディストです。。。

24時間、地獄の作業を行った翌日、職業を床屋と偽っていたシュロモは、

ガス室から引き出された死体の髪を切る作業に従事・・。

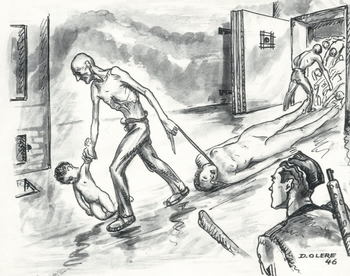

そのうち死体を引き出す作業もやらされるようになりますが、

手で引っ張っても汚れて滑るため、杖を首に引っ掛けて運んだそうです。

老人はガス室送りですから、杖が不足することはありません。

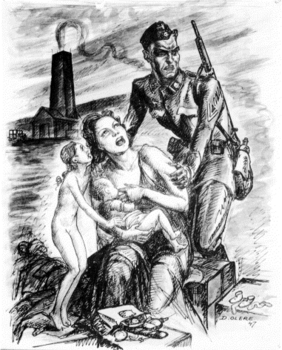

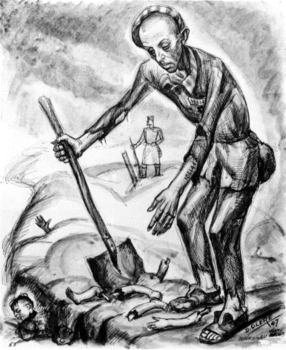

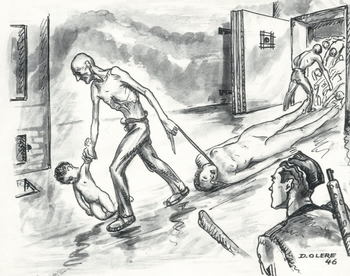

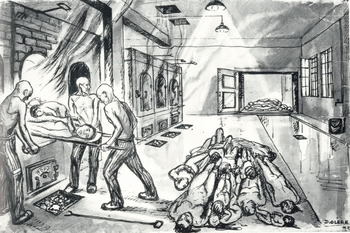

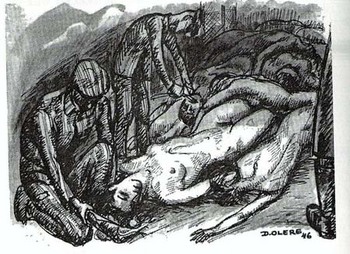

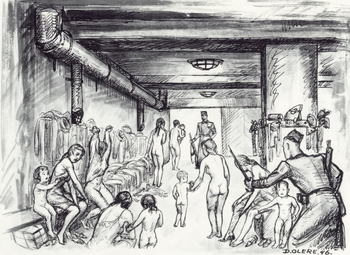

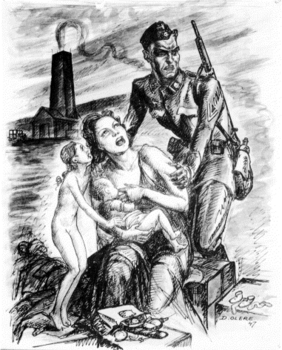

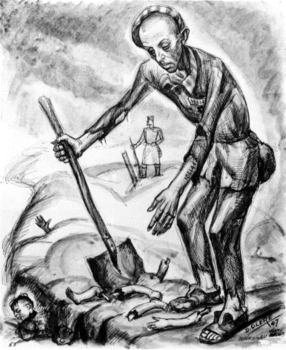

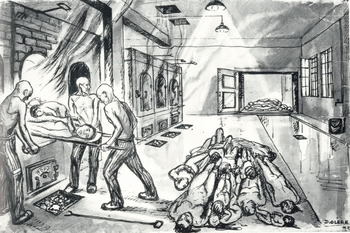

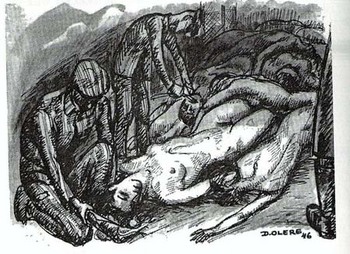

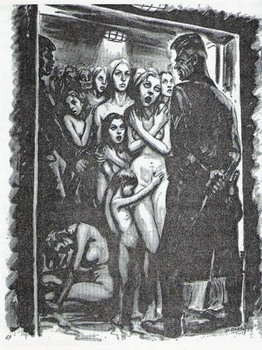

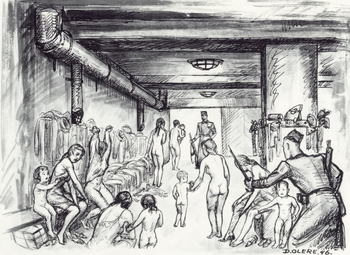

巻頭に写真が数枚、掲載されていますが、本文では、彼の語る「特殊任務」を

わかりやすく見せるために、所々に挿絵(スケッチ画)が出てきます。

そしてこれが非常に印象的なもので、ダヴィド・オレールという「ゾンダーコマンド」の

生き残りの画家によって、戦後、描かれたものだそうです。

あくまでイメージ画のようですが、迫力がありますね。

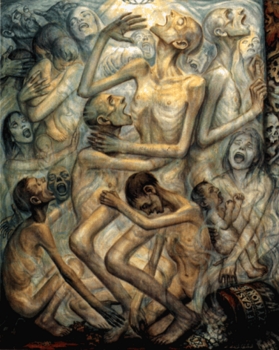

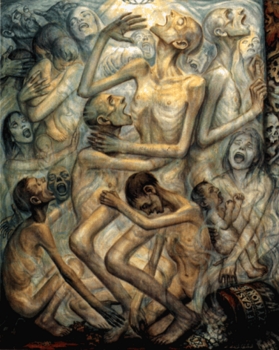

彼はこの白黒のスケッチ画以外にも、カラーの絵画も描いてますが、

印象が変わりますね。個人的にはスケッチ画のほうが生々しくて、ゾクっときます。。

新しい焼却塔では地下の脱衣所とガス室で髪を切り、金歯を抜き終えると、

死体はリフトに乗せて、1階にある焼却炉へと運ばれます。

このような作業も詳細に語り、作業が遅れてドイツ人に怒られることを恐れ、

実に手際よく、プロフェッショナルと呼べるほど効率的で迅速に行われています。

さらに血や汚物で汚れたガス室の掃除・・。「シャワー室」と騙して入れるこの部屋に

そんな跡が残っていれば、次に入れられた人たちが半狂乱に陥ってしまいます。

「ゾンダーコマンド」はあまりに重要な仕事に就いているため、食事の量も多く、

ベッドもひとり一台と特別扱い。またSSも「最悪中の最悪」のオットー・モル以外は

そっとしておいてくれます。

特にひとりのオランダ人SS隊員はより人間的で、「ドイツ人は有能と信じてSSに入ったのに

本当のことを分かったときには遅すぎた」と後悔します。

東部戦線行きを恐れ、何も言わずに、出来るだけ人を殺さないように努めるオランダ人のSS。。

ガス室に入る前の脱衣所任務では、「シェロモ!」と声を掛けられると

その声の主は、父の従兄弟のレオンです。

ここまで肉体労働で生き延びていたものの、膝の怪我で用無しとなってしまった彼は、

「死ぬまでにどれくらいかかるんだい?すごく苦しむのか?」と質問攻め・・。

本当は空気を求めて10分~12分はかかるのに、「長くかからないし、苦しくもないよ」と

ウソをついて安心させるシュロモ・・。

やがて大規模な反乱が計画されますが、これは失敗に終わり、多くのゾンダーコマンドが処刑。

シュロモはうまく立ち回り、この危機も乗り越えます。

10月には列車が到着することもなくなり、その存在を消すために焼却棟の解体命令が・・。

そして遂にアウシュヴィッツは、東から迫るソ連軍から逃れるために撤退を開始。

しかしこの収容所のすべてを知るゾンダーコマンドが生き残ることは許されません。

それでも他の5000人の囚人たちに紛れ込んだシュロモは、真冬の「死の行進」で西へと向かい

10日以上歩き続けて、1月末オーストリアのマウトハウゼン強制収容所にやっと辿り着くのでした。

大きく分けて3部構成ですが、メインの「ゾンダーコマンド」の部分だけではなく、

前半のアウシュヴィッツに辿りつくまでの部分、

後半の「死の行進」から米軍に解放されるまでの部分も大変興味深く読みました。

基本的には彼の実体験だけが書かれており、せいぜい兄や従兄弟から聞いた話まで・・。

質問に対しても、見聞きしなかったことには「知らない」とはっきり答えます。

度々、彼もこのような世界で生き延びることを自問自答しますが、

もし自分がその立場だったら、果たしてどうするのか?

そんなことを考えざるを得ない、迫力のある良書でした。

シュロモ・ヴェネツィア著の「私はガス室の「特殊任務」をしていた」を読破しました。

3年ほど前に発刊された256ページの本書は以前からかなり気になっていたものですが、

古書価格がだいぶ安くなってきましたので490円で買ってみました。

タイトルは「私はヒトラーの秘書だった」や、「ヒットラーを焼いたのは俺だ」的な感じですが、

原題は「ゾンダーコマンド」。これは「特殊任務部隊」という意味で、

①アウシュヴィッツに到着したユダヤ人をガス室へと送り、

②死体をガス室から引き出し、

③髪の毛を切り、金歯を抜き、

④迅速に焼却する

という任務を遂行するユダヤ人被収容者の部隊のことです。

第1章は「収容前-ギリシャでの生活」です。

1923年、ギリシャ生まれのシュロモ・ヴェネツィアの生い立ちが語られ、

その昔、スペインにいた先祖がユダヤ人追放政策によってギリシャに落ち着く前、

イタリアに住み、その街の名前「ヴェネツィア」が家族名となったそうで、

これはスペイン系ユダヤ人には当時、家族名がなかったことが理由ということです。

そんなことからギリシャでもイタリアの市民権を持っていた「ヴェネツィア」家。

しかし父が亡くなり、戦争の足音が近づく1938年には

2つ上の兄がイタリアの学校からユダヤ人を理由に追放されて帰国・・。

1940年にイタリアがギリシャに宣戦を布告すると、兄はギリシャ警察に逮捕されますが、

進撃してくるはずのイタリア軍は逆に撃退される始末。。

結局、やって来たのは助っ人のドイツ軍なわけですが、ユダヤ人であることよりも、

同盟のイタリア人であるために、彼らはドイツ軍からも守られるのでした。

しかし1943年にイタリアが降伏すると、事態は悪化します。

1944年4月1日には「ユダヤ人」ヴェネツィア家も遂に強制収容され、

アウシュヴィッツ行きの列車に乗り込むことに・・。

この11日間にも及ぶ「死の列車の旅」は大概、壮絶なもので、

水も食料もなく、ギュウギュウ詰めのなか、排泄用の空き缶がある程度で、

到着した時には死人もわんさか・・というのが知られていますが、

彼らの場合には赤十字が食料と毛布を配ったことで、なんとか生き延びることに成功します。

本書はインタビュー形式によって進みますが、ひとつの質問に対してシュロモは

1ページから8ページほども一気に語りますので、

細々したやりとり(例えば、Q:「~だったのですか?」 A:「そうです。」)はなく、

彼の話をジックリと聞いている感じです。

第2章からはアウシュヴィッツの生活が始まります。

列車を降りると、鞭とビンタで2列を作らされ、選別で残ったのは男性320名。

この時に着いた2500名のうち、同様に選別された女性328名以外は、

そのままガス室行きだったということです。

また、「右、左!」と指示するドイツ人将校も「あのメンゲレだったかも知れないが、

確かじゃない」というこの部分を読んだだけで、彼がコトを大げさに、

センセーショナルなものにしようとしていないことがわかりました。

そして「アウシュヴィッツⅠ」へと送られ、腕に登録番号の入れ墨を入れられたのち、

兄や従兄たちと再会するものの、母や妹たちの運命は知れず・・。

小部屋の3段に分かれた「簡易ベッド」ひとつには、少なくとも5人が寝ます。

上段は割れた窓に近すぎて風が入ってきますが、

下段も頭から「ありがたくない物」がたくさん落ちてきます・・。

やがて「特殊任務部隊」に選抜された20歳のシュロモ。

悪名高い「アウシュヴィッツⅡ」こと、ビルケナウのバンカーへと向かいます。

ガス室から死体を引っ張り出し、墓穴へと運んで燃やす仕事を命ぜられますが、

死体を墓穴に置くのは経験のある先輩ゾンダーコマンドで、

死体を詰め過ぎて空気が通らずに火が消えるのを防ぐようにしてうまく落とします。

「アルバイト!仕事だ、ユダヤの犬どもめ!」と、たけり狂った動物のようにわめき散らし、

理性を失って死体を持ったまま動けなくなった者を射殺する「死の天使」、

恐怖のオットー・モル曹長が登場します。

焼却棟の責任者として君臨したというこの人物は初めて知りましたが、

とんでもないサディストです。。。

24時間、地獄の作業を行った翌日、職業を床屋と偽っていたシュロモは、

ガス室から引き出された死体の髪を切る作業に従事・・。

そのうち死体を引き出す作業もやらされるようになりますが、

手で引っ張っても汚れて滑るため、杖を首に引っ掛けて運んだそうです。

老人はガス室送りですから、杖が不足することはありません。

巻頭に写真が数枚、掲載されていますが、本文では、彼の語る「特殊任務」を

わかりやすく見せるために、所々に挿絵(スケッチ画)が出てきます。

そしてこれが非常に印象的なもので、ダヴィド・オレールという「ゾンダーコマンド」の

生き残りの画家によって、戦後、描かれたものだそうです。

あくまでイメージ画のようですが、迫力がありますね。

彼はこの白黒のスケッチ画以外にも、カラーの絵画も描いてますが、

印象が変わりますね。個人的にはスケッチ画のほうが生々しくて、ゾクっときます。。

新しい焼却塔では地下の脱衣所とガス室で髪を切り、金歯を抜き終えると、

死体はリフトに乗せて、1階にある焼却炉へと運ばれます。

このような作業も詳細に語り、作業が遅れてドイツ人に怒られることを恐れ、

実に手際よく、プロフェッショナルと呼べるほど効率的で迅速に行われています。

さらに血や汚物で汚れたガス室の掃除・・。「シャワー室」と騙して入れるこの部屋に

そんな跡が残っていれば、次に入れられた人たちが半狂乱に陥ってしまいます。

「ゾンダーコマンド」はあまりに重要な仕事に就いているため、食事の量も多く、

ベッドもひとり一台と特別扱い。またSSも「最悪中の最悪」のオットー・モル以外は

そっとしておいてくれます。

特にひとりのオランダ人SS隊員はより人間的で、「ドイツ人は有能と信じてSSに入ったのに

本当のことを分かったときには遅すぎた」と後悔します。

東部戦線行きを恐れ、何も言わずに、出来るだけ人を殺さないように努めるオランダ人のSS。。

ガス室に入る前の脱衣所任務では、「シェロモ!」と声を掛けられると

その声の主は、父の従兄弟のレオンです。

ここまで肉体労働で生き延びていたものの、膝の怪我で用無しとなってしまった彼は、

「死ぬまでにどれくらいかかるんだい?すごく苦しむのか?」と質問攻め・・。

本当は空気を求めて10分~12分はかかるのに、「長くかからないし、苦しくもないよ」と

ウソをついて安心させるシュロモ・・。

やがて大規模な反乱が計画されますが、これは失敗に終わり、多くのゾンダーコマンドが処刑。

シュロモはうまく立ち回り、この危機も乗り越えます。

10月には列車が到着することもなくなり、その存在を消すために焼却棟の解体命令が・・。

そして遂にアウシュヴィッツは、東から迫るソ連軍から逃れるために撤退を開始。

しかしこの収容所のすべてを知るゾンダーコマンドが生き残ることは許されません。

それでも他の5000人の囚人たちに紛れ込んだシュロモは、真冬の「死の行進」で西へと向かい

10日以上歩き続けて、1月末オーストリアのマウトハウゼン強制収容所にやっと辿り着くのでした。

大きく分けて3部構成ですが、メインの「ゾンダーコマンド」の部分だけではなく、

前半のアウシュヴィッツに辿りつくまでの部分、

後半の「死の行進」から米軍に解放されるまでの部分も大変興味深く読みました。

基本的には彼の実体験だけが書かれており、せいぜい兄や従兄弟から聞いた話まで・・。

質問に対しても、見聞きしなかったことには「知らない」とはっきり答えます。

度々、彼もこのような世界で生き延びることを自問自答しますが、

もし自分がその立場だったら、果たしてどうするのか?

そんなことを考えざるを得ない、迫力のある良書でした。

タイトルで確かに「ヒットラーを。。。」を連想しました。ww

レビューをよむだけで余りある内容でした。この人よく生き残りましたね。

イラストがすごいですね。日本の原爆体験者やシベリア抑留者の絵も強烈なものがありますよね。

by IZM (2012-01-13 17:41)

「ヒットラーを・・・」は残念ながら、まだ買ってません・・。2500円くらいで売ってたんですけど、悩んでいるうちに買われちゃったみたいです。。

このシュロモくんは、幸運が重なった感じですね。若く体力があり、兄弟もいるなど、精神的にもそうですし、戦争末期だったのもそう、マウトハウゼンも当然、楽園というわけではなく、食料もありません・・。

>日本の原爆体験者やシベリア抑留者の絵も強烈なものがありますよね。

そうそう、「平和祈念展示資料館」の電車の広告があるんですが、これが水木 しげるのカラーイラストなんですよ。子供の頃、「ゲゲゲ・・」とか、「悪魔くん」の原作本を良く読んでましたから、コレ怖いんですよねぇ。。

by ヴィトゲンシュタイン (2012-01-13 19:41)