クルスク大戦車戦 [戦記]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

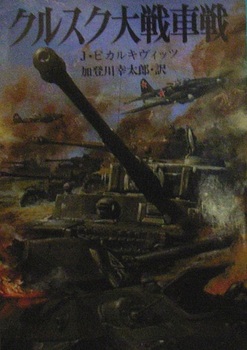

ヤヌツ・ピカルキヴィッツ著の「クルスク大戦車戦」を読破しました。

この「クルスク大戦車戦」というタイトルの本はいろいろあってヤヤコシイですが、

以前紹介したのは小説、そして今回は1989年に「朝日ソノラマ」から刊行された1冊です。

久しぶりに戦車モノを読みたくなったので、古書を「1円」で購入していた本書を選びましたが、

パウル・カレルの「焦土作戦」で始まって、さまざまな独ソ戦記やら、

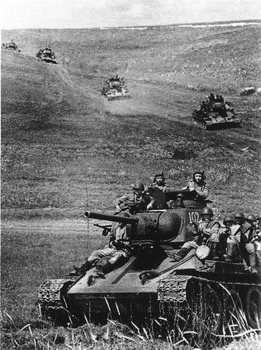

「クルスクの戦い」などの写真集やら読んできたものの、

実はこの「クルスク戦」全体を総括した本は今まで読んだことがありませんでした。

著者は珍しいことにポーランド人、翻訳はヴィトゲンシュタインの好きな加登川 幸太郎氏です。

359ページですが、安心して読めそうですね。

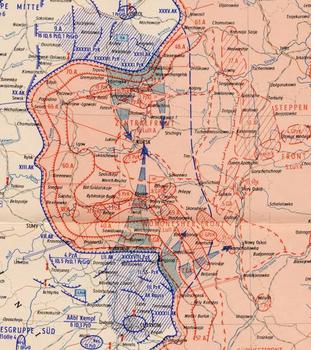

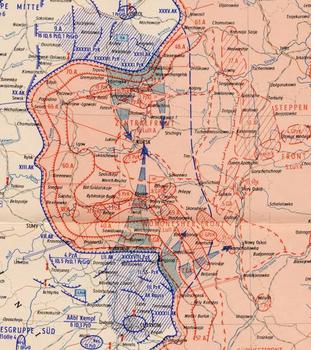

本書はまず本文に入る前に「戦いの舞台」として、この中央ロシア高地のクルスクとは

如何なる場所なのか・・を詳しく解説するところから始まります。

地質や気候、天然資源などが説明されますが、ここではクルスクを中心として

北にオリョール、南にベルゴロドという町があることだけは知っておく必要があるでしょう。

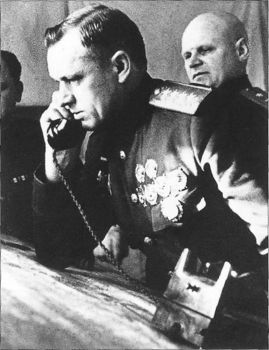

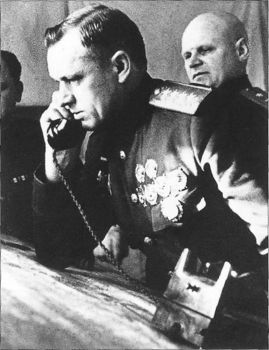

続いて「主役を演じた将軍たち」として、独ソ将軍が写真つきで紹介。

最初に紹介されるのが第4航空軍司令官のデスロッホ・・というのが凄いですが、

クルーゲとマンシュタインの両軍集団司令官と、モーデルとホト、ケンプフといった

戦車部隊を指揮した将軍たち・・。

ソ連側では中央方面軍司令官のロコソフスキーが特に詳しく書かれていて、

「赤軍大粛清」で彼に何が起こったのかまで・・。

1937年、「日本軍とポーランド秘密警察の工作員」の容疑で突然逮捕。

その後、強靭な体力のおかげで、NKVDの牢獄での3年間を生き延び、1940年に放免。

もっとも、拷問のために歯を何本か引き抜かれたそうです・・。

こうしてやっと「プロローグ」へ。1943年2月から3月にかけての戦局が語られて

スターリングラードに勝利した勢いで西進するソ連軍はクルスクを奪回。

ハリコフも取り返しますが、マンシュタインと第2SS装甲軍団のハウサーの逆襲に遭って・・

といった結果、戦線が落ち着いた時には、西に突き出した「クルスク突出部」が完成。

このバイエルン州ほどの大きさがあるというこの突出部を南北からの装甲部隊の攻撃によって

切断し、平らにすることによって予備も生み出そう・・というのが「ツィタデレ作戦」です。

いよいよ「第1部 戦闘開始まで」が始まりますが、本書の展開はかなり変わっています。

1943年3月17日から、OKW(国防軍最高司令部)の戦争日誌、SS秘密機関の極秘報告などの

ドイツ側の資料、そして赤軍参謀総長宛ての報告書や

「プラウダ」などの新聞記事が時系列でひたすら掲載されます。

例えば4月24日付のヒトラーの「ツィタデレ作戦」命令書も、5ページに渡って掲載。

ドイツ軍の準備状況と、その情報から着々と防御準備に入るソ連軍の様子、

さらにはロイター電なども出てきて、5月に攻勢開始か・・?

しかし秘匿名ユーリエフことジューコフは「それはないでしょう」と、

同志イヴァノフ(スターリン)に報告します。

これが30ページ続いた後で「戦いの裏で」という本文が始まります。

この段階はいわゆる「情報合戦」であり、ドイツ側はソ連側の暗号を解読し、

ドイツの暗号機「エニグマ」を解読していた英国は、その「ウルトラ」情報をソ連参謀本部へ流します。

150㌔に及ぶ縦深の対戦車防御。それに対し、ティーガーに加え、

新型戦車パンターやフェルディナンドで対抗しようとするヒトラー・・。

基本的には双方の情報はお互いの情報部へ筒抜けとなっているものの、

その情報を信じるかどうかは、ヒトラーとスターリンそれぞれにかかっています。

そして優柔不断となっては延期を繰り返すヒトラーに、各々の意見を持った将軍たちの対立の様子。

ちょっと整理すると、「やるならすぐやれ派」が南方軍集団司令官マンシュタイン、

中央軍集団司令官クルーゲ、陸軍参謀総長ツァイツラー、空軍参謀長イェショネク。

「頼むからやめてくれ派」が装甲兵総監グデーリアン、OKW作戦部長ヨードル、

軍需相シュペーアといった感じです。

「この作戦は政治的に必要なのだ」とするヒトラーに、

「クルスクなんて場所を世界中の誰が知っているというんですか?」

時間はソ連の防御陣地をさらに強固なものとしますが、ヒトラーは戦車を2倍にすれば・・。

また第9軍司令官のモーデルが上官であるクルーゲの頭越しにヒトラーへ

「突破は困難である」と報告して、関係がギクシャクしたり・・。

7月2日、作戦は成功しなくとも、ソ連の機甲部隊にダメージを与えることに意義を見出している

マンシュタインはルーマニアのアントネスクを訪れ、セヴァストポリ占領記念を祝う式典に出席。

しかし、このような行動は欺瞞工作であって、すでに「ツィタデレ作戦」の決行は、

3日後の7月5日に決定しているのでした。

「第2部 ドイツ軍攻撃開始」。この章でもまず、OKWの戦争日誌などが紹介されて

始まった「ツィタデレ作戦」の戦闘の推移が語られます。

印象的なのはフェルキッシャー・ベオバハターに掲載された、従軍記者の記事ですね。

乗っている戦車に直撃弾を浴びて、死にもの狂いで飛び出したり・・。

7月7日のソ連情報局の発表では、「本日、ドイツ軍は戦車520両、飛行機229機を失い、

この3日間の戦闘で失ったのは戦車1539両、飛行機649機」ということです。

これじゃドイツ軍は間もなく全滅ですね。。

オリョールを起点とした北の中央軍集団はモーデルの第9軍が攻撃します。

装甲6個師団、歩兵15個師団、装甲擲弾兵1個師団という、やや歩兵中心の編成です。

しかし新型の怪物フェルディナントも受領し、マントイフェル集団なる強そうな装甲部隊も・・。

ベロゴルドからクルスクを目指す南方軍集団はホトの第4装甲軍が主役です。

ティーガー戦車などを揃えたライプシュタンダルテ、ダス・ライヒなどの

精鋭武装SS師団から成る、ハウサーSS大将の第2SS装甲軍団に、

フォン・クノーベルスドルフ大将の第48装甲軍団。

さらにはエリート師団グロースドイッチュランドの新型戦車パンターを指揮する

シュトラハヴィッツ大佐に、あの強面カール・デッカー将軍の「パンター旅団デッカー」も・・。

そしてケンプフ装甲集団も同時に攻撃を仕掛けます。

しかし歩兵師団の少ない南方軍集団は敵陣にはまり込み、いきなり苦戦を強いられ、

一方の中央軍集団も、ロコソフスキーの機転による地中に埋められた戦車によって、

4日間も攻撃を食い止められてしまいます。

普通、このようなクルスク戦は、北部戦線と南部戦線に分けて書かれているものですが、

本書は入り乱れて出てきます。また、独ソ双方の状況が師団単位で描かれますので、

ある程度、慣れている人じゃないと、結構シンドイ展開ですねぇ。

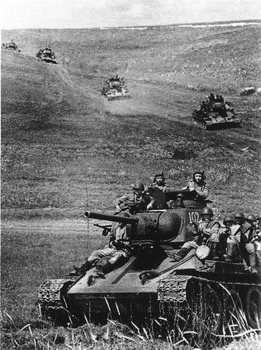

ソ連戦車を撃破し、徐々に突破北進を繰り返し40㌔前進したホトの第4装甲軍。

第2SS装甲軍団の側面に対して、第2親衛戦車軍団を差し向けたバトゥーチン。

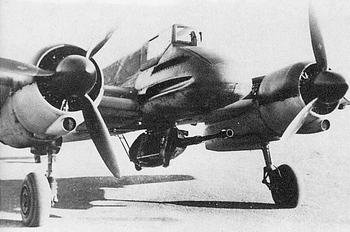

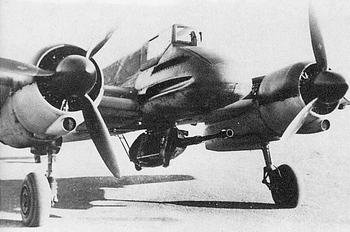

この危機を救ったのは「空飛ぶ対戦車砲」、30㎜砲を備えたHs-129B2です。

マイヤー空軍大尉が呼び寄せた16機によって、集結していたソ連戦車50両を撃破します。

ロコソフスキーは自分が第9軍を相手に、弱い地域に兵力を集中し、うまく防御したことを

自画自賛しながら、南方軍集団に対するヴォロネジ方面軍司令官のバトゥーチンは

兵力を防御線の全部にばらまいた・・として、

ドイツ南方軍集団が突破に成功したのは、その戦力差ではないと語ります。

やがて頑強なソ連軍の抵抗に遭い、最短経路を棄てて別の経路でクルスクを目指すこととしたホト。

彼が選んだのは「プロホロフカ」経由です。

こうして、いよいよ史上最大の戦車戦と云われる「プロホロフカの大戦車戦」へと続いていきますが、

まぁ、これはいろいろ書かれていますから、今回は・・。

余談ですが、数年前に「サドン・ストライク」というPCゲームをやっていたときに

「プロホロフカの戦い」というミッションが大好きだったことを思い出しながら読んでました。

Ⅳ号戦車やティーガーで戦うわけですが、うじゃうじゃ出てくるT-34などのソ連戦車相手に

敗北を喫して、涙したこともしばしば・・。

思えばそんなことが、いま「独破戦線」をやっているキッカケのひとつかも知れません。

「第3部 両軍激突ののちに」では

南部の激戦の陰に隠れたモーデルの第9軍は、すでに攻勢は頓挫し、

逆にロコソフスキーの逆襲を喰らって、作戦開始したオリョールの防御戦闘に移行します。

西側連合軍もシチリアに上陸し、ヒトラーは作戦中止を決定。

南方軍集団の武装SS師団を抽出してイタリアへ派遣するように指示し、

「撤退は許さん!」で有名な総統が、早く撤退するよう各司令官に命令します。

しかし未だ互角の戦いを繰り広げているマンシュタインの手元には、

まだ予備の切り札としてヴィーキング師団も。。

そんななか、マンシュタイン指揮のもとにスターリングラード救出部隊の先方として活躍した

第6装甲師団長フォン・ヒューナースドルフ少将が狙撃兵に頭部を撃たれて戦死・・。

本書は登場する各師団のあとにカッコ書きで師団長の名も書かれているので、

第11装甲師団長のヘルマン・バルクとか出てくると、「おっ」といちいち気になってしまいます。。

最後の「第4部 ソ連軍の逆襲」では、遂にオリョールまで奪還されて、大規模な後退をする

第9軍の様子・・。それでもこの防御しながらの撤退を整然と行うモーデルの手腕は、

ここに至って真骨頂と呼べるものです。

南部も予備であったコーネフのステップ方面軍がベロゴルドに突入し、

8月5日、これをもって「クルスク会戦」は終了します。

久しぶりにクルスク戦モノ読みましたので、なかなか面白かったです。

特に、中盤までの準備状況・・っていうのは、個人的に焦らされている感じもあって

嫌いじゃないんですね。

「大脱走」とか、「荒野の七人」とか、基本は「準備」がメインですから、

そういう映画が好きな人には、コレを理解してもらえるかも・・。

北部戦線の大判写真集である「続・クルスクの戦い」や第二次世界大戦ブックスの

同じタイトル、「クルスク大戦車戦」も今度、読んでみるつもりです。

それから独ソ戦車戦シリーズの「クルスク航空戦」もかなり気になってきました。。

ヤヌツ・ピカルキヴィッツ著の「クルスク大戦車戦」を読破しました。

この「クルスク大戦車戦」というタイトルの本はいろいろあってヤヤコシイですが、

以前紹介したのは小説、そして今回は1989年に「朝日ソノラマ」から刊行された1冊です。

久しぶりに戦車モノを読みたくなったので、古書を「1円」で購入していた本書を選びましたが、

パウル・カレルの「焦土作戦」で始まって、さまざまな独ソ戦記やら、

「クルスクの戦い」などの写真集やら読んできたものの、

実はこの「クルスク戦」全体を総括した本は今まで読んだことがありませんでした。

著者は珍しいことにポーランド人、翻訳はヴィトゲンシュタインの好きな加登川 幸太郎氏です。

359ページですが、安心して読めそうですね。

本書はまず本文に入る前に「戦いの舞台」として、この中央ロシア高地のクルスクとは

如何なる場所なのか・・を詳しく解説するところから始まります。

地質や気候、天然資源などが説明されますが、ここではクルスクを中心として

北にオリョール、南にベルゴロドという町があることだけは知っておく必要があるでしょう。

続いて「主役を演じた将軍たち」として、独ソ将軍が写真つきで紹介。

最初に紹介されるのが第4航空軍司令官のデスロッホ・・というのが凄いですが、

クルーゲとマンシュタインの両軍集団司令官と、モーデルとホト、ケンプフといった

戦車部隊を指揮した将軍たち・・。

ソ連側では中央方面軍司令官のロコソフスキーが特に詳しく書かれていて、

「赤軍大粛清」で彼に何が起こったのかまで・・。

1937年、「日本軍とポーランド秘密警察の工作員」の容疑で突然逮捕。

その後、強靭な体力のおかげで、NKVDの牢獄での3年間を生き延び、1940年に放免。

もっとも、拷問のために歯を何本か引き抜かれたそうです・・。

こうしてやっと「プロローグ」へ。1943年2月から3月にかけての戦局が語られて

スターリングラードに勝利した勢いで西進するソ連軍はクルスクを奪回。

ハリコフも取り返しますが、マンシュタインと第2SS装甲軍団のハウサーの逆襲に遭って・・

といった結果、戦線が落ち着いた時には、西に突き出した「クルスク突出部」が完成。

このバイエルン州ほどの大きさがあるというこの突出部を南北からの装甲部隊の攻撃によって

切断し、平らにすることによって予備も生み出そう・・というのが「ツィタデレ作戦」です。

いよいよ「第1部 戦闘開始まで」が始まりますが、本書の展開はかなり変わっています。

1943年3月17日から、OKW(国防軍最高司令部)の戦争日誌、SS秘密機関の極秘報告などの

ドイツ側の資料、そして赤軍参謀総長宛ての報告書や

「プラウダ」などの新聞記事が時系列でひたすら掲載されます。

例えば4月24日付のヒトラーの「ツィタデレ作戦」命令書も、5ページに渡って掲載。

ドイツ軍の準備状況と、その情報から着々と防御準備に入るソ連軍の様子、

さらにはロイター電なども出てきて、5月に攻勢開始か・・?

しかし秘匿名ユーリエフことジューコフは「それはないでしょう」と、

同志イヴァノフ(スターリン)に報告します。

これが30ページ続いた後で「戦いの裏で」という本文が始まります。

この段階はいわゆる「情報合戦」であり、ドイツ側はソ連側の暗号を解読し、

ドイツの暗号機「エニグマ」を解読していた英国は、その「ウルトラ」情報をソ連参謀本部へ流します。

150㌔に及ぶ縦深の対戦車防御。それに対し、ティーガーに加え、

新型戦車パンターやフェルディナンドで対抗しようとするヒトラー・・。

基本的には双方の情報はお互いの情報部へ筒抜けとなっているものの、

その情報を信じるかどうかは、ヒトラーとスターリンそれぞれにかかっています。

そして優柔不断となっては延期を繰り返すヒトラーに、各々の意見を持った将軍たちの対立の様子。

ちょっと整理すると、「やるならすぐやれ派」が南方軍集団司令官マンシュタイン、

中央軍集団司令官クルーゲ、陸軍参謀総長ツァイツラー、空軍参謀長イェショネク。

「頼むからやめてくれ派」が装甲兵総監グデーリアン、OKW作戦部長ヨードル、

軍需相シュペーアといった感じです。

「この作戦は政治的に必要なのだ」とするヒトラーに、

「クルスクなんて場所を世界中の誰が知っているというんですか?」

時間はソ連の防御陣地をさらに強固なものとしますが、ヒトラーは戦車を2倍にすれば・・。

また第9軍司令官のモーデルが上官であるクルーゲの頭越しにヒトラーへ

「突破は困難である」と報告して、関係がギクシャクしたり・・。

7月2日、作戦は成功しなくとも、ソ連の機甲部隊にダメージを与えることに意義を見出している

マンシュタインはルーマニアのアントネスクを訪れ、セヴァストポリ占領記念を祝う式典に出席。

しかし、このような行動は欺瞞工作であって、すでに「ツィタデレ作戦」の決行は、

3日後の7月5日に決定しているのでした。

「第2部 ドイツ軍攻撃開始」。この章でもまず、OKWの戦争日誌などが紹介されて

始まった「ツィタデレ作戦」の戦闘の推移が語られます。

印象的なのはフェルキッシャー・ベオバハターに掲載された、従軍記者の記事ですね。

乗っている戦車に直撃弾を浴びて、死にもの狂いで飛び出したり・・。

7月7日のソ連情報局の発表では、「本日、ドイツ軍は戦車520両、飛行機229機を失い、

この3日間の戦闘で失ったのは戦車1539両、飛行機649機」ということです。

これじゃドイツ軍は間もなく全滅ですね。。

オリョールを起点とした北の中央軍集団はモーデルの第9軍が攻撃します。

装甲6個師団、歩兵15個師団、装甲擲弾兵1個師団という、やや歩兵中心の編成です。

しかし新型の怪物フェルディナントも受領し、マントイフェル集団なる強そうな装甲部隊も・・。

ベロゴルドからクルスクを目指す南方軍集団はホトの第4装甲軍が主役です。

ティーガー戦車などを揃えたライプシュタンダルテ、ダス・ライヒなどの

精鋭武装SS師団から成る、ハウサーSS大将の第2SS装甲軍団に、

フォン・クノーベルスドルフ大将の第48装甲軍団。

さらにはエリート師団グロースドイッチュランドの新型戦車パンターを指揮する

シュトラハヴィッツ大佐に、あの強面カール・デッカー将軍の「パンター旅団デッカー」も・・。

そしてケンプフ装甲集団も同時に攻撃を仕掛けます。

しかし歩兵師団の少ない南方軍集団は敵陣にはまり込み、いきなり苦戦を強いられ、

一方の中央軍集団も、ロコソフスキーの機転による地中に埋められた戦車によって、

4日間も攻撃を食い止められてしまいます。

普通、このようなクルスク戦は、北部戦線と南部戦線に分けて書かれているものですが、

本書は入り乱れて出てきます。また、独ソ双方の状況が師団単位で描かれますので、

ある程度、慣れている人じゃないと、結構シンドイ展開ですねぇ。

ソ連戦車を撃破し、徐々に突破北進を繰り返し40㌔前進したホトの第4装甲軍。

第2SS装甲軍団の側面に対して、第2親衛戦車軍団を差し向けたバトゥーチン。

この危機を救ったのは「空飛ぶ対戦車砲」、30㎜砲を備えたHs-129B2です。

マイヤー空軍大尉が呼び寄せた16機によって、集結していたソ連戦車50両を撃破します。

ロコソフスキーは自分が第9軍を相手に、弱い地域に兵力を集中し、うまく防御したことを

自画自賛しながら、南方軍集団に対するヴォロネジ方面軍司令官のバトゥーチンは

兵力を防御線の全部にばらまいた・・として、

ドイツ南方軍集団が突破に成功したのは、その戦力差ではないと語ります。

やがて頑強なソ連軍の抵抗に遭い、最短経路を棄てて別の経路でクルスクを目指すこととしたホト。

彼が選んだのは「プロホロフカ」経由です。

こうして、いよいよ史上最大の戦車戦と云われる「プロホロフカの大戦車戦」へと続いていきますが、

まぁ、これはいろいろ書かれていますから、今回は・・。

余談ですが、数年前に「サドン・ストライク」というPCゲームをやっていたときに

「プロホロフカの戦い」というミッションが大好きだったことを思い出しながら読んでました。

Ⅳ号戦車やティーガーで戦うわけですが、うじゃうじゃ出てくるT-34などのソ連戦車相手に

敗北を喫して、涙したこともしばしば・・。

思えばそんなことが、いま「独破戦線」をやっているキッカケのひとつかも知れません。

「第3部 両軍激突ののちに」では

南部の激戦の陰に隠れたモーデルの第9軍は、すでに攻勢は頓挫し、

逆にロコソフスキーの逆襲を喰らって、作戦開始したオリョールの防御戦闘に移行します。

西側連合軍もシチリアに上陸し、ヒトラーは作戦中止を決定。

南方軍集団の武装SS師団を抽出してイタリアへ派遣するように指示し、

「撤退は許さん!」で有名な総統が、早く撤退するよう各司令官に命令します。

しかし未だ互角の戦いを繰り広げているマンシュタインの手元には、

まだ予備の切り札としてヴィーキング師団も。。

そんななか、マンシュタイン指揮のもとにスターリングラード救出部隊の先方として活躍した

第6装甲師団長フォン・ヒューナースドルフ少将が狙撃兵に頭部を撃たれて戦死・・。

本書は登場する各師団のあとにカッコ書きで師団長の名も書かれているので、

第11装甲師団長のヘルマン・バルクとか出てくると、「おっ」といちいち気になってしまいます。。

最後の「第4部 ソ連軍の逆襲」では、遂にオリョールまで奪還されて、大規模な後退をする

第9軍の様子・・。それでもこの防御しながらの撤退を整然と行うモーデルの手腕は、

ここに至って真骨頂と呼べるものです。

南部も予備であったコーネフのステップ方面軍がベロゴルドに突入し、

8月5日、これをもって「クルスク会戦」は終了します。

久しぶりにクルスク戦モノ読みましたので、なかなか面白かったです。

特に、中盤までの準備状況・・っていうのは、個人的に焦らされている感じもあって

嫌いじゃないんですね。

「大脱走」とか、「荒野の七人」とか、基本は「準備」がメインですから、

そういう映画が好きな人には、コレを理解してもらえるかも・・。

北部戦線の大判写真集である「続・クルスクの戦い」や第二次世界大戦ブックスの

同じタイトル、「クルスク大戦車戦」も今度、読んでみるつもりです。

それから独ソ戦車戦シリーズの「クルスク航空戦」もかなり気になってきました。。

2011-11-30 07:01

nice!(1)

コメント(8)

トラックバック(0)

写真のグデーリアンさんかっけー

クルスク戦車戦はいいですな。非常にロマンがある戦いです。

ヒトラーが戦力が整うまで攻勢を禁止してなけば作戦は成功していそうですが…

ソ連の大塹壕を掘ったことが凄いですね。どれだけ動員するのか…

by 北欧の鷹 (2011-12-01 18:44)

こんばんわ。

>写真のグデーリアンさんかっけー

そうですね。モーデルが完全に露払いです。。

>ヒトラーが戦力が整うまで攻勢を禁止してなけば作戦は成功していそうですが…

コレは難しい・・というか、考えるのもまた楽しいですね。

1つの会戦として考えれば作戦成功したかもしれませんが、それが独ソ戦の決定的な戦役になったかは、別の話になりそうです。ドイツがクルスクを取ったあとの次の一手を想像するのも面白いですね。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-12-01 21:04)

当時ホト(第四装甲軍司令官)はマンシュタイン(南方軍集団司令官)の部下なんですが、バロバロッサ開戦時は前者は装甲集団司令官、後者は軍団長なんですよね。しかもホトが年上。直属の上司部下の関係じゃないですが、こういうのは当時のドイツ軍内部では頻繁にあったようですが心中いかがなもんなんでしょうね。

マンシュタインは自他共に認める参謀本部正統派将官だからまだしも、ロンメルはマンシュタイン以上の異例の出世で参謀本部から孤立していたなんて話もあるからやっぱりヤッカミっていうのもドイツ人にもあるのかな。

全然クルスクの話じゃないですね。すみません。

by レオノスケ (2011-12-02 09:24)

レオノスケさん。こんにちわ。

>やっぱりヤッカミっていうのもドイツ人にもあるのかな。

それはあったでしょうねぇ。

ロンメルのように総統寄りでバンバン出世したのもそうですし、単純に言えばヒトラー派か、反ヒトラー派か・・とか、OKWかOKHか・・。出身が砲兵科、歩兵科、騎兵科というライバル争い・・なんていうのも、日本の企業のトップが△△大学卒になると、その大学出身者は贔屓されて出世するというのと同じ感じでしょうか?

グデーリアンとクルーゲのように個人的に仲の悪い例もありますが、マンシュタインとホトのツー・ショットの写真を過去に何枚か見た感じでは、結構、仲良さそう(心中はわかりませんが・・)ですね。

>全然クルスクの話じゃないですね。すみません。

コメント少ないblogなんで、大歓迎ですよ。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-12-02 12:42)

ヴィトゲンシュタイン様、こんばんは。

しょうもないコメントにレスありがとうございます。

日本陸海軍だと将官の先任後任が絶対で逆に人事が硬直化して適材適所ができなかったほどですからそれよりはマシなのかな。今の官僚の方々も同期の一人が次官になると他は部下になれないから天下りってパターンですから旧軍と同じですね。

>マンシュタインとホトのツー・ショットの写真

サンケイブックスの「クルスク大戦車戦」でしたか、ホトとマンシュタインが食事中の写真がありました。ホトが美味しそうにスープすすっててマンシュタイン(肩章が元帥だったと思います)が「そっちのほうが美味しそうだな~」、ホト爺が「あげないよ~」って感じの写真でした。本が手元にないので年末実家に帰ったとき確認してみます。

by レオノスケ (2011-12-02 23:37)

ボクは日本陸海軍は全然ダメなんですが、やっぱり平時と戦時では違うんでしょうかね。平時は年功序列でも、戦時は功績があれば、軍団長から軍司令官になって、おのずと階級も中将から大将へと昇進・・。

米軍のパットンとブラッドレーの関係もそんなでしたね。

>ホトとマンシュタインが食事中の写真

詳しい解説なんで一発でわかりました!

以前にこのblogでも、「奮戦!第6戦車師団」で勝手に使ってます。

http://ona.blog.so-net.ne.jp/2010-06-03

この写真良いですよね~。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-12-03 06:53)

おー、これこれ!

ホトはスープをすすってなかったですね。白髪で下を向いてるので余計お爺ちゃんに見えます。

この写真に写った彼らは緊張感がなく、妙に人間くさくて印象に残ってました。

画像ありがとうございました。

by レオノスケ (2011-12-03 20:46)

いえいえ、どういたしまして。

>この写真に写った彼らは緊張感がなく、妙に人間くさくて

この逆に、二人とも眼鏡をかけて、頭をつき合わせて地図に見入るっていう緊張感のある写真もあって、なんか、ナイス・コンビに感じます。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-12-05 12:07)