ヒトラーのスパイたち [ナチ/ヒトラー]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

クリステル・ヨルゲンセン著の「ヒトラーのスパイたち」を読破しました。

2年半ほど前に発刊された本書は、当時から気になっていたものですが、

その1年前くらいに似たようなタイトルの700ページの大書、「ヒトラー暗殺計画とスパイ戦争」を

読破したばかりだったので、内容も似てたらなぁ・・ということで見送っていました。

今回は500円で手に入れられたし、ボリュームも半分程度の370ページということで、

久々に諜報の世界にドップリと浸かってみました。

第1章は、歴史的にプロイセン陸軍内に存在しなかった諜報活動機関が、1889年、

「陸軍保安情報局」、通称「ND」がヘルムート・フォン・モルトケによって創設され、

その後、第一次世界大戦に向けて、「シュリーフェン・プラン」に関わるフランス軍情報部との

スパイ戦が紹介されます。

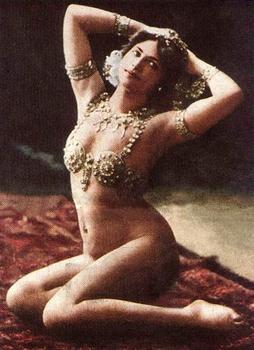

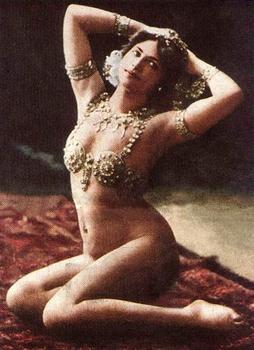

さらに、フランス軍によって銃殺刑に処せられた、悪名高き悲運の女スパイ「マタ・ハリ」も登場。

続く第2章は、ワイマール共和国時代のドイツ諜報機関の歴史です。

「陸軍保安情報局(ND)」は、1921年に国防軍情報部(アプヴェーア)として生まれ変わりますが、

ヴェルサイユ条約により「10万人軍隊」と大幅削減されてしまったワイマール共和国軍ですから、

その規模は将校9名と事務職員数名という、かなり小規模なものに・・。

そしてこの軽視され、将来性と出世も期待できないアプヴェーアに興味を示す陸軍将校など

当然おらず、欠席裁判の末、トップには海軍将校が就き、

1935年にはヴィルヘルム・カナリス大佐が着任します。

第3章では第三帝国のスパイ組織と、そのボス、いわゆる「スパイマスター」を解説します。

まずは前途のカナリス提督の国防軍情報部(アプヴェーア)。

これはカナリス自身が海軍の提督であるように、3軍を統括した国防軍(OKW)に属します。

続いてハイドリヒが築き上げた親衛隊保安部(SD)があり、元々はナチ党の情報機関だったこのSDも

戦争と、それに伴う勢力拡大のなか、アプヴェーアと激しいライバル争いを繰り広げるわけです。

そして唯一、弱肉強食の第三帝国を生き残り、戦後もその手腕を発揮した3番目のスパイマスターは

東方外国軍課のゲーレンです。ちなみにこの課が属するのは陸軍総司令部(OKH)であり、

このように大きな諜報機関が国防軍、SS、陸軍と3つも存在していたことがよくわかります。

この前半で特に興味深かったところがハイドリヒとカナリスらの当初の関係です。

1922年に海軍に入隊したハイドリヒが、勤務する巡洋艦でカナリス艦長と出会い、

その後、通信将校になるものの、レーダー提督に近い娘さんとの交際のもつれから、

軍法会議に掛けられて不名誉除隊。

その後、コネを使って「情報将校」を探していたSS全国指導者ヒムラーと面会する機会を得ますが、

「通信将校」と「情報将校」を勘違いしたヒムラーによって、めでたくSS情報部を設立する・・、

というのが一般的に知られているストーリーですが、本書では違います。

それは第1次大戦時代から1流のスパイだったカナリスによって育て上げられたハイドリヒを

海軍統帥部長官レーダー提督の意向もあって、海軍のスパイとして新興勢力SSに潜入させた・・

というものです。

しかし結局、己のことしか考えない「金髪の野獣」の姿を現したハイドリヒは、さっさと裏切り者に・・。

さぁて、いかがでしょうか、この展開。。。面白いと言えば面白いですが、

いくらスパイ本と言えど個人的には、やり過ぎ解釈だと思います。

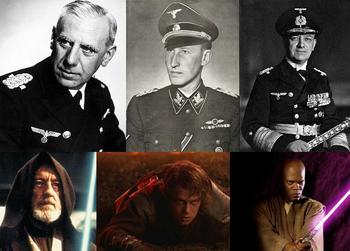

ハイドリヒがスパイマスターに教え込まれて一人前になるものの、SSの暗黒面に落ちていく・・・

という感じですから、これはもう、完全に「スターウォーズ」の世界ですよね。

カナリスがオビ=ワン・ケノービだとすると、ハイドリヒはアナキン(=ダースベイダー)、

レーダー提督はさしずめメイス・ウィンドゥかな? 元帥杖もライトセーバーに見えてきます。。

確かにスターウォーズの帝国軍とかダースベイダーのヘルメットって

ドイツ軍がモデルって話もありましたねぇ。

第2次大戦が近づいてくると、このようなドイツの諜報機関以外にも、英国秘密情報部(SIS)や

ポーランド情報部(PIS)などについても言及され、各国の諜報機関との実力差も検証。

デンマークでの諜報活動では「名前の特定できない」情報将校の活躍が紹介されますが、

彼はひょっとすると「父の国 ドイツ・プロイセン」のあの「HG」じゃ・・?

そしてオランダではシェレンベルクの「フェンロー事件」も詳しく書かれていますが、

彼の幻の回想録「秘密機関長の手記」が先日、amazonで売ってました。価格は2万円也・・!

足元見てんなぁ・・と思ってたら、翌日にはすでに無く・・。

中盤はスパイマスターたちに代わって、いわゆる「エージェント」と呼ばれる第1線で活躍する

各国のスパイたち・・名もなきスパイから、2重スパイ、ルドルフ・レスラーのような大物や、

「赤いオーケストラ」を摘発していく過程も詳細で、ソ連の軍情報局であるGRUや

CIAの前身である米国戦略事務局OSSのアレン・ダレスといった、

この世界でも名の知られた組織や人物も登場。

伝統的な「プロイセン紳士の戦法」ではない「不正規戦闘部隊」をアプヴェーア内に創設しよう

という話から始まる、第8章の「特殊作戦」は個人的に大いに楽しめました。

ドイツ系ルーマニア人やバルト諸国のドイツ人らで編成された「ブランデンブルク隊」の発足です。

4個中隊が編成され、英語やポルトガル語、チェコ語などを操れるのはもちろんのこと、

ロシア人にウクライナ人、ベラルーシ人、ポーランド人からなる中隊も存在しています。

そして、彼らは射撃術、爆発物の製作、ゲリラ戦法にサバイバル術、偽装技術に

暗殺術といった厳しい「特殊任務」訓練を受けるのでした。

しかしカナリスはこの部隊に「国際法の遵守」を求めます。

すなわち、敵の軍服を着て戦ってはならず、戦闘時には偽装の軍服を脱ぎ捨て、

ドイツ陸軍の制服で戦うこと・・。ブランデンブルク隊ではありませんが、

映画「鷲は舞いおりた」の教会のシーンを思い出しますねぇ。

まぁ、よく考えてみれば、もともとこのお話もカナリスが指示した作戦だし、

最後は偽装のポーランド軍の軍服を全員脱ぎ捨て、

ドイツ空軍の制服姿で死んでいく降下猟兵ですが、ヒギンズは

このブランデンブルク隊などをイメージしていたのかも知れませんね。。

本書では、この知られざる部隊の西方作戦でのオランダ、ベルギーでの活躍や

バルバロッサ作戦で、装甲集団を率いるグデーリアンから直々に

橋の奪取を命令されたという話なども出てきます。

そんなブランデンブルク隊ですが、1943年にもなり、戦局が芳しくなくなると、

「特殊部隊」を目の敵にしていた国防軍の人々によって解体を迫られ、

その代りに別の「特殊部隊」の創設を託されるのは「ヨーロッパで最も危険な男」となるSS隊員、

オットー・スコルツェニーです。

彼の「フリーデンタール隊」はムッソリーニの救出劇で華々しくデビュー戦を飾りますが、

これに調子に乗ったヒムラーからは

「UボートにV1ロケットを搭載して、ニューヨーク目掛けて発射せよ」との発案を受けたり、

彼自身も操縦士がV1ロケットに乗り込んで、英国の国会議事堂に突っ込む・・

という作戦をハンナ・ライチュの熱心な支援を受けて練り上げるものの、

高名な女流パイロットが命を落とすのを危惧した、ミルヒ空軍元帥によってギリギリで却下された

などというエピソードも出てきました。

バルカンではチトーを捕えるための降下作戦もなかなか詳細に解説。

さらにギリシャでは悪名高き「ワルシャワ蜂起」鎮圧の任務を終えたシュトロープSS少将が

到着するものの、ギリシャの枢軸国協力政府を侮辱して、軍司令官レーア将軍の怒りを買い

上司カルテンブルンナーにチクられて、さっさとベルリンへ召還・・。

「その他の機関」の章では、リッベントロップの外務省の諜報機関「INFⅢ」という

たいした効果を上げてない機関や、ゲーリングの支援で創設された「調査局(F局)」など

相変わらず、第三帝国のあっちこっちで様々な人物たちも諜報活動をしています。

特に「調査局」は有名な郵便の検閲から電話の盗聴に熟練していて、

ゲーリングにとって国内外の敵と立ち向かう、大きな戦力だったそうです。

ロンメルが英軍をエジプトまで追い払ったのが1940年4月・・とか、

名誉SS少将の制服をビチッと着込んだ、リッベントロップ"大佐"の写真やら、

狼群のUボートと紹介される写真が、小型水上艦群だったりと、

多少、気になるところもありましたが、まぁ、これらはギリギリ許容範囲でしょう。

でもアルフレート・ローゼンベルク"元帥"にはさすがにビックリしました。。。

この出版社だったら、もうちょっとしっかりチェックして欲しいですけどね。。

ただでさえ後半にも「ハイドリヒ=ダースベイダー説」(勝手に命名・・)が出てくるので、

こういう出来だと、全体的な信憑性も怪しく感じてしまいますから・・。

とにもかくにも本書は、ヒトラーによって第三帝国内に乱立してしまった諜報機関と

その長の思惑などが戦争に及ぼした影響も考察し、

戦争における諜報機関の重要性も再検証しています。

個人的には「ブランデンブルク隊」だけでも、もっと細かくして1冊の本にして欲しかったくらいです。

クリステル・ヨルゲンセン著の「ヒトラーのスパイたち」を読破しました。

2年半ほど前に発刊された本書は、当時から気になっていたものですが、

その1年前くらいに似たようなタイトルの700ページの大書、「ヒトラー暗殺計画とスパイ戦争」を

読破したばかりだったので、内容も似てたらなぁ・・ということで見送っていました。

今回は500円で手に入れられたし、ボリュームも半分程度の370ページということで、

久々に諜報の世界にドップリと浸かってみました。

第1章は、歴史的にプロイセン陸軍内に存在しなかった諜報活動機関が、1889年、

「陸軍保安情報局」、通称「ND」がヘルムート・フォン・モルトケによって創設され、

その後、第一次世界大戦に向けて、「シュリーフェン・プラン」に関わるフランス軍情報部との

スパイ戦が紹介されます。

さらに、フランス軍によって銃殺刑に処せられた、悪名高き悲運の女スパイ「マタ・ハリ」も登場。

続く第2章は、ワイマール共和国時代のドイツ諜報機関の歴史です。

「陸軍保安情報局(ND)」は、1921年に国防軍情報部(アプヴェーア)として生まれ変わりますが、

ヴェルサイユ条約により「10万人軍隊」と大幅削減されてしまったワイマール共和国軍ですから、

その規模は将校9名と事務職員数名という、かなり小規模なものに・・。

そしてこの軽視され、将来性と出世も期待できないアプヴェーアに興味を示す陸軍将校など

当然おらず、欠席裁判の末、トップには海軍将校が就き、

1935年にはヴィルヘルム・カナリス大佐が着任します。

第3章では第三帝国のスパイ組織と、そのボス、いわゆる「スパイマスター」を解説します。

まずは前途のカナリス提督の国防軍情報部(アプヴェーア)。

これはカナリス自身が海軍の提督であるように、3軍を統括した国防軍(OKW)に属します。

続いてハイドリヒが築き上げた親衛隊保安部(SD)があり、元々はナチ党の情報機関だったこのSDも

戦争と、それに伴う勢力拡大のなか、アプヴェーアと激しいライバル争いを繰り広げるわけです。

そして唯一、弱肉強食の第三帝国を生き残り、戦後もその手腕を発揮した3番目のスパイマスターは

東方外国軍課のゲーレンです。ちなみにこの課が属するのは陸軍総司令部(OKH)であり、

このように大きな諜報機関が国防軍、SS、陸軍と3つも存在していたことがよくわかります。

この前半で特に興味深かったところがハイドリヒとカナリスらの当初の関係です。

1922年に海軍に入隊したハイドリヒが、勤務する巡洋艦でカナリス艦長と出会い、

その後、通信将校になるものの、レーダー提督に近い娘さんとの交際のもつれから、

軍法会議に掛けられて不名誉除隊。

その後、コネを使って「情報将校」を探していたSS全国指導者ヒムラーと面会する機会を得ますが、

「通信将校」と「情報将校」を勘違いしたヒムラーによって、めでたくSS情報部を設立する・・、

というのが一般的に知られているストーリーですが、本書では違います。

それは第1次大戦時代から1流のスパイだったカナリスによって育て上げられたハイドリヒを

海軍統帥部長官レーダー提督の意向もあって、海軍のスパイとして新興勢力SSに潜入させた・・

というものです。

しかし結局、己のことしか考えない「金髪の野獣」の姿を現したハイドリヒは、さっさと裏切り者に・・。

さぁて、いかがでしょうか、この展開。。。面白いと言えば面白いですが、

いくらスパイ本と言えど個人的には、やり過ぎ解釈だと思います。

ハイドリヒがスパイマスターに教え込まれて一人前になるものの、SSの暗黒面に落ちていく・・・

という感じですから、これはもう、完全に「スターウォーズ」の世界ですよね。

カナリスがオビ=ワン・ケノービだとすると、ハイドリヒはアナキン(=ダースベイダー)、

レーダー提督はさしずめメイス・ウィンドゥかな? 元帥杖もライトセーバーに見えてきます。。

確かにスターウォーズの帝国軍とかダースベイダーのヘルメットって

ドイツ軍がモデルって話もありましたねぇ。

第2次大戦が近づいてくると、このようなドイツの諜報機関以外にも、英国秘密情報部(SIS)や

ポーランド情報部(PIS)などについても言及され、各国の諜報機関との実力差も検証。

デンマークでの諜報活動では「名前の特定できない」情報将校の活躍が紹介されますが、

彼はひょっとすると「父の国 ドイツ・プロイセン」のあの「HG」じゃ・・?

そしてオランダではシェレンベルクの「フェンロー事件」も詳しく書かれていますが、

彼の幻の回想録「秘密機関長の手記」が先日、amazonで売ってました。価格は2万円也・・!

足元見てんなぁ・・と思ってたら、翌日にはすでに無く・・。

中盤はスパイマスターたちに代わって、いわゆる「エージェント」と呼ばれる第1線で活躍する

各国のスパイたち・・名もなきスパイから、2重スパイ、ルドルフ・レスラーのような大物や、

「赤いオーケストラ」を摘発していく過程も詳細で、ソ連の軍情報局であるGRUや

CIAの前身である米国戦略事務局OSSのアレン・ダレスといった、

この世界でも名の知られた組織や人物も登場。

伝統的な「プロイセン紳士の戦法」ではない「不正規戦闘部隊」をアプヴェーア内に創設しよう

という話から始まる、第8章の「特殊作戦」は個人的に大いに楽しめました。

ドイツ系ルーマニア人やバルト諸国のドイツ人らで編成された「ブランデンブルク隊」の発足です。

4個中隊が編成され、英語やポルトガル語、チェコ語などを操れるのはもちろんのこと、

ロシア人にウクライナ人、ベラルーシ人、ポーランド人からなる中隊も存在しています。

そして、彼らは射撃術、爆発物の製作、ゲリラ戦法にサバイバル術、偽装技術に

暗殺術といった厳しい「特殊任務」訓練を受けるのでした。

しかしカナリスはこの部隊に「国際法の遵守」を求めます。

すなわち、敵の軍服を着て戦ってはならず、戦闘時には偽装の軍服を脱ぎ捨て、

ドイツ陸軍の制服で戦うこと・・。ブランデンブルク隊ではありませんが、

映画「鷲は舞いおりた」の教会のシーンを思い出しますねぇ。

まぁ、よく考えてみれば、もともとこのお話もカナリスが指示した作戦だし、

最後は偽装のポーランド軍の軍服を全員脱ぎ捨て、

ドイツ空軍の制服姿で死んでいく降下猟兵ですが、ヒギンズは

このブランデンブルク隊などをイメージしていたのかも知れませんね。。

本書では、この知られざる部隊の西方作戦でのオランダ、ベルギーでの活躍や

バルバロッサ作戦で、装甲集団を率いるグデーリアンから直々に

橋の奪取を命令されたという話なども出てきます。

そんなブランデンブルク隊ですが、1943年にもなり、戦局が芳しくなくなると、

「特殊部隊」を目の敵にしていた国防軍の人々によって解体を迫られ、

その代りに別の「特殊部隊」の創設を託されるのは「ヨーロッパで最も危険な男」となるSS隊員、

オットー・スコルツェニーです。

彼の「フリーデンタール隊」はムッソリーニの救出劇で華々しくデビュー戦を飾りますが、

これに調子に乗ったヒムラーからは

「UボートにV1ロケットを搭載して、ニューヨーク目掛けて発射せよ」との発案を受けたり、

彼自身も操縦士がV1ロケットに乗り込んで、英国の国会議事堂に突っ込む・・

という作戦をハンナ・ライチュの熱心な支援を受けて練り上げるものの、

高名な女流パイロットが命を落とすのを危惧した、ミルヒ空軍元帥によってギリギリで却下された

などというエピソードも出てきました。

バルカンではチトーを捕えるための降下作戦もなかなか詳細に解説。

さらにギリシャでは悪名高き「ワルシャワ蜂起」鎮圧の任務を終えたシュトロープSS少将が

到着するものの、ギリシャの枢軸国協力政府を侮辱して、軍司令官レーア将軍の怒りを買い

上司カルテンブルンナーにチクられて、さっさとベルリンへ召還・・。

「その他の機関」の章では、リッベントロップの外務省の諜報機関「INFⅢ」という

たいした効果を上げてない機関や、ゲーリングの支援で創設された「調査局(F局)」など

相変わらず、第三帝国のあっちこっちで様々な人物たちも諜報活動をしています。

特に「調査局」は有名な郵便の検閲から電話の盗聴に熟練していて、

ゲーリングにとって国内外の敵と立ち向かう、大きな戦力だったそうです。

ロンメルが英軍をエジプトまで追い払ったのが1940年4月・・とか、

名誉SS少将の制服をビチッと着込んだ、リッベントロップ"大佐"の写真やら、

狼群のUボートと紹介される写真が、小型水上艦群だったりと、

多少、気になるところもありましたが、まぁ、これらはギリギリ許容範囲でしょう。

でもアルフレート・ローゼンベルク"元帥"にはさすがにビックリしました。。。

この出版社だったら、もうちょっとしっかりチェックして欲しいですけどね。。

ただでさえ後半にも「ハイドリヒ=ダースベイダー説」(勝手に命名・・)が出てくるので、

こういう出来だと、全体的な信憑性も怪しく感じてしまいますから・・。

とにもかくにも本書は、ヒトラーによって第三帝国内に乱立してしまった諜報機関と

その長の思惑などが戦争に及ぼした影響も考察し、

戦争における諜報機関の重要性も再検証しています。

個人的には「ブランデンブルク隊」だけでも、もっと細かくして1冊の本にして欲しかったくらいです。

2011-08-23 07:03

nice!(0)

コメント(4)

トラックバック(0)

どうも、こちら時間でおはようございますWw

昨日この記事をよんで、女スパイ「マタ・ハリ」って、実在してたんだっけ??とネットで思わず調べちゃいました。あはは。川島芳子同様、有名すぎて「スパイ」の定義的にどうなのでしょうね。存在自体が、ドラマチックで映画向けなキャラクターではありますよね。

>ダースベイダーのヘルメットってドイツ軍がモデルって話も

そうなのですか。ワタシはてっきり日本の鎧兜を意識しているのかと思っていましたが、言われてみればドイツの鉄兜っぽい形かも。

by IZM (2011-08-24 16:00)

ど~も。90秒そのままキープで、寝違いは87%まで復旧したヴィトゲンシュタインです。

>映画向けなキャラクターではありますよね。

マタ・ハリって、いま調べたらやっぱり映画になってましたねぇ。

1931年のアメリカ映画で、主演のマタ・ハリ演じるは、大女優グレタ・ガルボ・・。ヒトラーが大ファンだった女優さんっていうのも面白いですね。。

>ドイツ軍がモデルって話も

これは1作目が大ヒットした当時、帝国軍のストーム・トルーパー(白い一般兵)がナチス・ドイツ軍の行軍をイメージしているとか、ダースベイダーのヘルメットも、後ろが長くてクルっとしているところがドイツ軍のヘルメットをデフォルメしている・・なんていう説があったと思います。子供の頃の話なんで、うろ覚え・・。

確かにIZMさんの言われるように、

>日本の鎧兜を意識しているのかと

いう説も聞いたことありますね。

いろんな要素を取り入れたんだと思いますが、日本の誇る「人形の吉徳」でも創業300年を迎え、「ダース・ベイダー鎧飾り」・「ダース・ベイダー兜飾り」を発売中です。

http://www.yoshitoku.co.jp/sw/index.html

鎧飾りが35万円、兜飾りが19万円と、大変お買い得です。。。

1号くん、2号くんが喜ぶと思いますよ・・。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-08-24 19:09)

「ダース・ベイダー鎧飾り」・「ダース・ベイダー兜飾り」!!

久々に爆笑しました。うちの男性陣には、確かに受けそうです。Ww

寝違い、快方に向かっているようで何よりです。

「隠し砦の三悪人」リメイク説とか、ジェダイの語源が「時代劇」からとか聞いてたので、ドイツ軍がモデルという説はワタシには新鮮ですが、潜在的にWW2の敵国をイメージさせるというのは映像的に効果もあるのでしょうねー。

by IZM (2011-08-24 19:47)

>ジェダイの語源が「時代劇」からとか

ほ~、これは初耳です。

いや~、スターウォーズ観たくなって来たなぁ。1作目観たのは、ゴジラが壊しちゃった「日劇」でした。DVDででも1回、通しで観てみたいですね。

「ダース・ベイダー鎧飾り」・「ダース・ベイダー兜飾り」良いでしょう?

いい歳のオッサンが何万円も出して50㎝くらいのフィギア買うより健全だし、自分に男の子いたら、嫁さんに「兜飾りどう???」なんて聞いているでしょうね。

by ヴィトゲンシュタイン (2011-08-24 20:36)