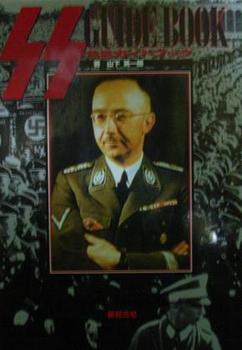

SSガイドブック [SS/ゲシュタポ]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

山下 英一郎著の「SSガイドブック」を読破しました。

「歴史研究者とSSマニアの隔たりを埋める目的で書かれた」という本書は

特にSSを美化したりすることなく、その複雑怪奇なSSという組織そのものを

解明しようと試みているものです。

巻頭に付いているバルバロッサ作戦当時の地図では

特別行動隊(アインザッツグルッペン)のA~Dの4部隊が

どこで作戦していたかを示しているという、戦争全般や国防軍、

同盟国や占領国についてはほとんど触れず、

SS世界に閉じた本であることが伺えます。

中盤までは一般SS(アルゲマイネSS)について詳細に解説されています。

単にSSと言えば、一般SSのことであり、武装SSと区別するために

便宜的に「一般」と呼ばれているだけで、これこそがSSの中核であり

最強の組織であるということが重要のようです。

まるで武装SSの師団を紹介するが如く、SSの各本部を丁寧に紹介しています。

SS本部といえば武装SSの拡大に貢献したゴットロープ・ベルガーが有名ですが、

その前任者であるアウグスト・ハイスマイヤーを知ることができました。

「キング・オブ・アルゲマイネSS」と書かれているハイスマイヤーは

ナチス養成学校「ナポラ」の責任者も務めていたそうです。

![Adolf Hitler Visits the National Political Educational Institute [Napola] in Graz (April 1941).jpg](https://ona.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_1d6/ona/m_Adolf20Hitler20Visits20the20National20Political20Educational20Institute205BNapola5D20in20Graz20(April201941).jpg)

有名なSS隊員の結婚許可における双方の厳格な人種・遺伝的証明では

10万の結婚申請のうち「不許可」はわずかに1000件弱、しかし、「問題なし」も

たったの7500件しかなく、結局のところほとんどが「怪しい状態」で

「暫定的に許可」だったという話は笑えました。

他にも、SDやゲシュタポ、強制収容所の紹介ではお馴染みの人物たちが登場し、

人事本部、法務本部、作戦指導本部といった地味な部署も

その役割と本部長などをしっかりカバーしていて勉強になりました。

続く武装SSの章ではライプシュタンダルテのカフタイトル「Adolf Hitler」を巡る話です。

部隊章としてエリート師団などが付けるカフタイトルですが、

この「Adolf Hitler」のカフタイトルをヒトラーの主治医、ブラント博士や

SS機関紙編集長のダンカンSS大佐がつけていたことから

ただの部隊章ではなく「ヒトラー直属」という意味もあったとしています。

_Dietrich.JPG)

また、ゼップ・ディートリッヒをはじめ、ライプシュタンダルテは排他的であり、

せいぜい、弟師団である「ヒトラーユーゲント」に天下りする程度であったことから

昇進も他の師団と比べ遅かったと分析しています。

本書では特に「カフタイトル」を重要視していて、一般SSもそうですが、

そこから読み取れる情報に非常に注目しているため、

連隊単位でのカフタイトルも詳細です。

例えば、第6SS山岳師団「ノルト」の第11山岳猟兵連隊のカフタイトルが

「ラインハルト・ハイドリヒ」だったりします。

これについては、その理由が書かれていないのが残念ですが。

憶測ですが、ハイドリヒ暗殺の直後に、この連隊が編成されたことなんでしょうかね。

第10SS装甲師団「フルンツベルク」は当初「シャルルマーニュ」を予定したそうで、

フランス人の名前を嫌ったヒトラーから却下された経緯があったそうです。

終盤までこのように武装SSの全師団が紹介され

(詳細不明となっている師団もありますが・)

各国の義勇軍、スペイン、スウェーデン、イギリス自由軍まで出てきます。

さらにSS女性隊員にも触れられています。

戦争の激化してきた1942年から、18歳~35歳の志願制採用がはじまり、

1943年だけで422人が訓練を受けたということです。

SS空挺部隊と特別行動隊(アインザッツグルッペン)は本書の重要な部分です。

特に特別行動隊についてはポーランド戦役、フランス戦役、そしてロシア戦役と

時系列にその規模と指揮官(アルトゥール・ネーベやオーレンドルフなど)を掲載しています。

また、特別行動隊=SDというイメージについても1941年の特別行動隊Aの構成

(990人の内訳)を載せて、SDが3.5%、ケシュタポも9%に過ぎないとしています。

最後はSSの軍装と記章についての解説で締めくくられます。

党員番号10万番目までの古参党員に授与された「金枠党員章」の解説では、

単に入党時期が古いというだけで、無能な党員も多く、

このようなプライドだけは高い無能金枠党員章保持者が上官の命令を聞かない

といったケースも続発したそうで、このようなことに対処するためにも

「金枠党員章総統功労章」が制定され、優秀な党員が授与されたとのことです。

個人的には前半の一般SSが楽しめました。

未見の貴重な写真も豊富で、今まであまり知らなかった人物や

部署を勉強できたことが一番でしょうね。

山下 英一郎著の「SSガイドブック」を読破しました。

「歴史研究者とSSマニアの隔たりを埋める目的で書かれた」という本書は

特にSSを美化したりすることなく、その複雑怪奇なSSという組織そのものを

解明しようと試みているものです。

巻頭に付いているバルバロッサ作戦当時の地図では

特別行動隊(アインザッツグルッペン)のA~Dの4部隊が

どこで作戦していたかを示しているという、戦争全般や国防軍、

同盟国や占領国についてはほとんど触れず、

SS世界に閉じた本であることが伺えます。

中盤までは一般SS(アルゲマイネSS)について詳細に解説されています。

単にSSと言えば、一般SSのことであり、武装SSと区別するために

便宜的に「一般」と呼ばれているだけで、これこそがSSの中核であり

最強の組織であるということが重要のようです。

まるで武装SSの師団を紹介するが如く、SSの各本部を丁寧に紹介しています。

SS本部といえば武装SSの拡大に貢献したゴットロープ・ベルガーが有名ですが、

その前任者であるアウグスト・ハイスマイヤーを知ることができました。

「キング・オブ・アルゲマイネSS」と書かれているハイスマイヤーは

ナチス養成学校「ナポラ」の責任者も務めていたそうです。

![Adolf Hitler Visits the National Political Educational Institute [Napola] in Graz (April 1941).jpg](https://ona.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_1d6/ona/m_Adolf20Hitler20Visits20the20National20Political20Educational20Institute205BNapola5D20in20Graz20(April201941).jpg)

有名なSS隊員の結婚許可における双方の厳格な人種・遺伝的証明では

10万の結婚申請のうち「不許可」はわずかに1000件弱、しかし、「問題なし」も

たったの7500件しかなく、結局のところほとんどが「怪しい状態」で

「暫定的に許可」だったという話は笑えました。

他にも、SDやゲシュタポ、強制収容所の紹介ではお馴染みの人物たちが登場し、

人事本部、法務本部、作戦指導本部といった地味な部署も

その役割と本部長などをしっかりカバーしていて勉強になりました。

続く武装SSの章ではライプシュタンダルテのカフタイトル「Adolf Hitler」を巡る話です。

部隊章としてエリート師団などが付けるカフタイトルですが、

この「Adolf Hitler」のカフタイトルをヒトラーの主治医、ブラント博士や

SS機関紙編集長のダンカンSS大佐がつけていたことから

ただの部隊章ではなく「ヒトラー直属」という意味もあったとしています。

また、ゼップ・ディートリッヒをはじめ、ライプシュタンダルテは排他的であり、

せいぜい、弟師団である「ヒトラーユーゲント」に天下りする程度であったことから

昇進も他の師団と比べ遅かったと分析しています。

本書では特に「カフタイトル」を重要視していて、一般SSもそうですが、

そこから読み取れる情報に非常に注目しているため、

連隊単位でのカフタイトルも詳細です。

例えば、第6SS山岳師団「ノルト」の第11山岳猟兵連隊のカフタイトルが

「ラインハルト・ハイドリヒ」だったりします。

これについては、その理由が書かれていないのが残念ですが。

憶測ですが、ハイドリヒ暗殺の直後に、この連隊が編成されたことなんでしょうかね。

第10SS装甲師団「フルンツベルク」は当初「シャルルマーニュ」を予定したそうで、

フランス人の名前を嫌ったヒトラーから却下された経緯があったそうです。

終盤までこのように武装SSの全師団が紹介され

(詳細不明となっている師団もありますが・)

各国の義勇軍、スペイン、スウェーデン、イギリス自由軍まで出てきます。

さらにSS女性隊員にも触れられています。

戦争の激化してきた1942年から、18歳~35歳の志願制採用がはじまり、

1943年だけで422人が訓練を受けたということです。

SS空挺部隊と特別行動隊(アインザッツグルッペン)は本書の重要な部分です。

特に特別行動隊についてはポーランド戦役、フランス戦役、そしてロシア戦役と

時系列にその規模と指揮官(アルトゥール・ネーベやオーレンドルフなど)を掲載しています。

また、特別行動隊=SDというイメージについても1941年の特別行動隊Aの構成

(990人の内訳)を載せて、SDが3.5%、ケシュタポも9%に過ぎないとしています。

最後はSSの軍装と記章についての解説で締めくくられます。

党員番号10万番目までの古参党員に授与された「金枠党員章」の解説では、

単に入党時期が古いというだけで、無能な党員も多く、

このようなプライドだけは高い無能金枠党員章保持者が上官の命令を聞かない

といったケースも続発したそうで、このようなことに対処するためにも

「金枠党員章総統功労章」が制定され、優秀な党員が授与されたとのことです。

個人的には前半の一般SSが楽しめました。

未見の貴重な写真も豊富で、今まであまり知らなかった人物や

部署を勉強できたことが一番でしょうね。

コメント 0