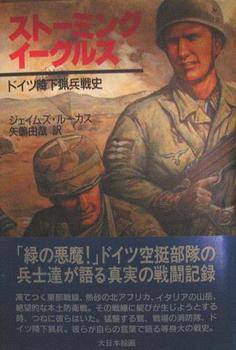

ストーミング・イーグルス -ドイツ降下猟兵戦史- [ドイツ空軍]

ど~も。ヴィトゲンシュタインです。

ジェイムズ・ルーカス著の「ストーミング・イーグルス」を読破しました。

この「独破戦線」の常連さんならヴィトゲンシュタインの「鷲は舞い降りた」好きを

ご存知のことと思いますが、やっとのこと降下猟兵モノの登場です。

近頃、なぜか空挺部隊の記述のある本を読むことが続き、

「降下猟兵」の勉強をしたいと考えていました。

著者は1943年のチュニジアでドイツ軍降下猟兵と戦ったことのある元英国軍人で、

戦後のドイツ降下猟兵たちとの交流からこの本を書き上げました。

ドイツ軍降下猟兵部隊の創設は1933年のゲーリングの命令による「警察大隊ヴェッケ」から

「ゲネラル・ゲーリング連隊」と拡大して空軍に吸収されていきます。

この過程は「ヘルマン・ゲーリング戦車師団史」で詳細に書かれていました。

しかし、この本ではそちらはあくまで脇役で、主役はクルト・シュトゥーデント将軍の

降下猟兵師団の戦史に限定しているので、重複もほとんどなく問題はありません。

21章から成る本書ですが「目次」が無いので1940年ノルウェーへの空挺作戦、

ベルギーのエーベン・エメール要塞と"パンツァー"・マイヤーのSS快速部隊と連動した

オランダ降下作戦と続き、早々にドイツ軍降下猟兵部隊のハイライトとも言える

「クレタ島侵攻作戦」が紹介されてしまうと、この後、どうなることやらと

心配になってしまいました。

このクレタ島の戦いは一応、勝利を収めたもののドイツ軍の被害も甚大で

これにより、ヒトラーがその後に大規模な空挺作戦を認めなかったという有名な話も

出てきますが、事実は大規模な部隊を運ぶ輸送機が無かったことのようです。

結局、降下はしなくとも歩兵としての能力の高い降下猟兵たちは東部戦線に

五月雨式に送られ、レニングラード戦線などで活躍することに・・。

そしてロンメルの補充要請を受けたヒトラーにより、精鋭部隊としてクレタ島で名を挙げた

ラムケ将軍率いる「ラムケ降下猟兵旅団」がドイツ/アフリカ軍団の一員として

エル・アラメインの戦いにも参戦します。

イタリアの降伏に伴う、「ムッソリーニ救出作戦」も詳細に書かれています。

シュトゥーデント将軍による作戦立案と、その大部分を占める降下猟兵たちの見事な戦果が、

SS少佐スコルツェニーに完全に奪われたとして、

「スコルツェニーの役目はムッソリーニの保護だけであり・・」と厳しい見方です。

あっちの本との違いが面白いですね。

「モンテ・カッシーノの戦い」も非常に詳細で勉強になりました。

降下猟兵1人あたりに5㌧の爆弾を投下したという連合軍の凄まじい爆撃を凌ぎ、

反撃を繰り返すドイツ軍降下猟兵をアメリカ軍は「緑の悪魔」と呼び、

アレキサンダー元帥は「世界でかかる厳しい試練に耐え、

凄まじい戦いを示す部隊は他に無い」とチャーチルに報告したそうです。

フォン・デア・ハイデ大佐率いる降下猟兵部隊は更にノルマンディの防衛戦にも駆り出され、

アルデンヌ攻勢でも久々の降下作戦に挑みますが、

SS第6戦車軍のゼップ・ディートリッヒのとんでもない命令を遂行した結果、

ほとんど何の成果も挙げられず。。

この本では結構、武装SSには厳しめとなっています。

しかし、SS第500/600降下猟兵大隊については頑張っている様子が書かれています。

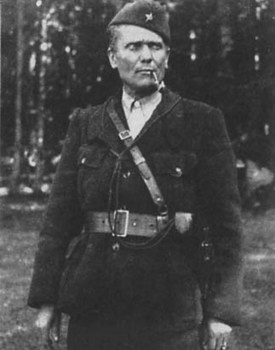

特に「ナチス親衛隊SS 軍装ハンドブック」書かれていた「チトー誘拐作戦」はとても詳しく、

また「本当?」と疑うほどの写真も掲載されています。

この本はとにかく写真が充実しています。

おそらく著者の親交のあったドイツ降下猟兵たちから提供されたものもあるとは思いますが、

とても良い写真が多く、それだけでも大分得した気分です。

最後には降下猟兵の装備などについて具体的に書かれていて、これがまた楽しめました。

百戦錬磨の降下猟兵と言えば「クレタ島の生き残り」すなわち、

袖に「KRETA」のカフタイトルを付けた人物と思っていますが

その人物がやはりカフタイトルをもつドイツ/アフリカ軍団に従軍した場合、どうなるのか?

おまけに所属部隊がヘルマン・ゲーリング師団に吸収されたらどうなるの?

という読んでいてふと思った疑問にも答えてくれています。

それは、「左袖に「AFRIKA」を上にして「KRETA」のカフタイトルを付け、

右袖に「Hermann Göring」のカフタイトルを付ける」だそうです。

ジェイムズ・ルーカス著の「ストーミング・イーグルス」を読破しました。

この「独破戦線」の常連さんならヴィトゲンシュタインの「鷲は舞い降りた」好きを

ご存知のことと思いますが、やっとのこと降下猟兵モノの登場です。

近頃、なぜか空挺部隊の記述のある本を読むことが続き、

「降下猟兵」の勉強をしたいと考えていました。

著者は1943年のチュニジアでドイツ軍降下猟兵と戦ったことのある元英国軍人で、

戦後のドイツ降下猟兵たちとの交流からこの本を書き上げました。

ドイツ軍降下猟兵部隊の創設は1933年のゲーリングの命令による「警察大隊ヴェッケ」から

「ゲネラル・ゲーリング連隊」と拡大して空軍に吸収されていきます。

この過程は「ヘルマン・ゲーリング戦車師団史」で詳細に書かれていました。

しかし、この本ではそちらはあくまで脇役で、主役はクルト・シュトゥーデント将軍の

降下猟兵師団の戦史に限定しているので、重複もほとんどなく問題はありません。

21章から成る本書ですが「目次」が無いので1940年ノルウェーへの空挺作戦、

ベルギーのエーベン・エメール要塞と"パンツァー"・マイヤーのSS快速部隊と連動した

オランダ降下作戦と続き、早々にドイツ軍降下猟兵部隊のハイライトとも言える

「クレタ島侵攻作戦」が紹介されてしまうと、この後、どうなることやらと

心配になってしまいました。

このクレタ島の戦いは一応、勝利を収めたもののドイツ軍の被害も甚大で

これにより、ヒトラーがその後に大規模な空挺作戦を認めなかったという有名な話も

出てきますが、事実は大規模な部隊を運ぶ輸送機が無かったことのようです。

結局、降下はしなくとも歩兵としての能力の高い降下猟兵たちは東部戦線に

五月雨式に送られ、レニングラード戦線などで活躍することに・・。

そしてロンメルの補充要請を受けたヒトラーにより、精鋭部隊としてクレタ島で名を挙げた

ラムケ将軍率いる「ラムケ降下猟兵旅団」がドイツ/アフリカ軍団の一員として

エル・アラメインの戦いにも参戦します。

イタリアの降伏に伴う、「ムッソリーニ救出作戦」も詳細に書かれています。

シュトゥーデント将軍による作戦立案と、その大部分を占める降下猟兵たちの見事な戦果が、

SS少佐スコルツェニーに完全に奪われたとして、

「スコルツェニーの役目はムッソリーニの保護だけであり・・」と厳しい見方です。

あっちの本との違いが面白いですね。

「モンテ・カッシーノの戦い」も非常に詳細で勉強になりました。

降下猟兵1人あたりに5㌧の爆弾を投下したという連合軍の凄まじい爆撃を凌ぎ、

反撃を繰り返すドイツ軍降下猟兵をアメリカ軍は「緑の悪魔」と呼び、

アレキサンダー元帥は「世界でかかる厳しい試練に耐え、

凄まじい戦いを示す部隊は他に無い」とチャーチルに報告したそうです。

フォン・デア・ハイデ大佐率いる降下猟兵部隊は更にノルマンディの防衛戦にも駆り出され、

アルデンヌ攻勢でも久々の降下作戦に挑みますが、

SS第6戦車軍のゼップ・ディートリッヒのとんでもない命令を遂行した結果、

ほとんど何の成果も挙げられず。。

この本では結構、武装SSには厳しめとなっています。

しかし、SS第500/600降下猟兵大隊については頑張っている様子が書かれています。

特に「ナチス親衛隊SS 軍装ハンドブック」書かれていた「チトー誘拐作戦」はとても詳しく、

また「本当?」と疑うほどの写真も掲載されています。

この本はとにかく写真が充実しています。

おそらく著者の親交のあったドイツ降下猟兵たちから提供されたものもあるとは思いますが、

とても良い写真が多く、それだけでも大分得した気分です。

最後には降下猟兵の装備などについて具体的に書かれていて、これがまた楽しめました。

百戦錬磨の降下猟兵と言えば「クレタ島の生き残り」すなわち、

袖に「KRETA」のカフタイトルを付けた人物と思っていますが

その人物がやはりカフタイトルをもつドイツ/アフリカ軍団に従軍した場合、どうなるのか?

おまけに所属部隊がヘルマン・ゲーリング師団に吸収されたらどうなるの?

という読んでいてふと思った疑問にも答えてくれています。

それは、「左袖に「AFRIKA」を上にして「KRETA」のカフタイトルを付け、

右袖に「Hermann Göring」のカフタイトルを付ける」だそうです。

2009-11-19 07:02

nice!(3)

コメント(3)

トラックバック(0)

どうもお初です。

この戦史、ジオラマの参考に頂いてよろしいでしょうか?

by さっちゃん (2010-04-29 17:36)

ど~も、さっちゃん、はじめまして。

気に入って戴けたなら、ラムケのジオラマに使ってください。

by ヴィトゲンシュタイン (2010-04-29 20:03)

ありがとうございます。

これからもちょくちょく顔出させて頂きますので今後とも宜しくお願いしますw

by さっちゃん (2010-04-29 21:44)